杰夫·哈里斯:持續拍攝15年的“自畫像”

杜琳

我們不能裝作這又是另一天/它就是最特別的一天/就是今天/之前我們從未得到過一個“今天”,把它抓在手里吧/去找個日歷看看日期一無論是什么,記住,這一天再也不會來了。

——美國搖滾歌手Andew W.K

杰夫哈里斯有著一套自己的自拍邏輯。

沒有咄咄逼人的肱二頭肌和俯拍的大額頭,不用濾鏡,不會去“@”多位好友,沒有上萬的“贊”。一個加拿大多倫多市的普通男人,以自己為主角,每天一張,持續拍攝715年“自畫像”式的照片。

值日生的記事簿

1999年,安迪沃霍爾那張著名的變裝卷發女人自拍照已經展出了18年,距離席卷全球的手機移動應用Instagram誕生還有11年。自由攝影師哈里斯突然想到一個將生活“存檔”的點子:“我沒時間每天寫日記,但總可以有兩分鐘來按個快門。十五年零一個月過去了,我還不想停!”

到2014年1月31日,哈里斯已經累計拍攝了5510張自己的照片。他用自己信賴的奧林巴斯膠片相機,持續在個人網站上發布自拍照。這個風格簡約的網站早在Myspace、Facebook和FLickr產生和流行之前就存在了,邀請觀眾與攝影師的每日“冒險”一同隨行。

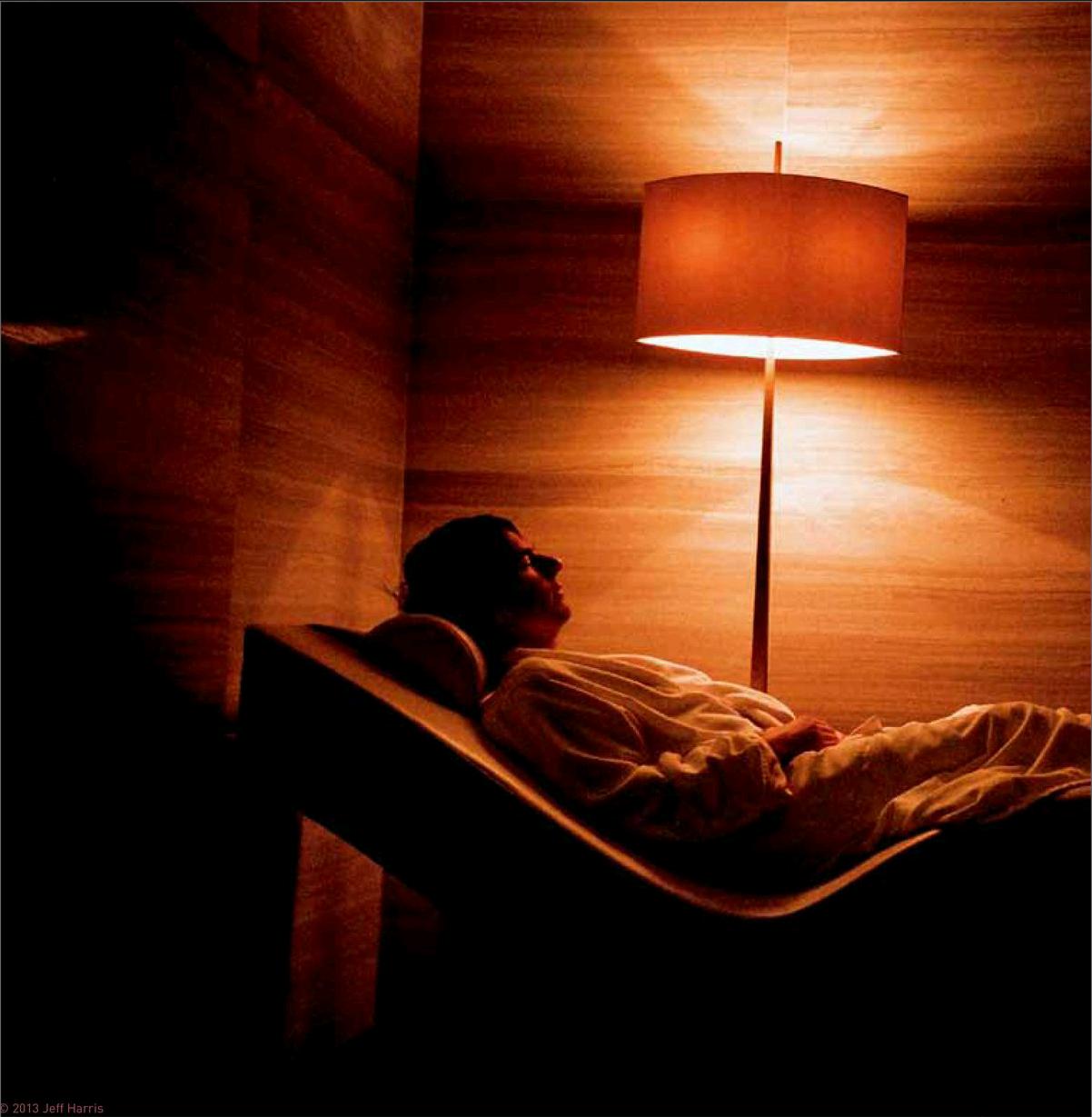

這些自拍照片主題獨立并按日期排列:有的是攝影師自動定時的自拍,有的來自現場與朋友的合作靈感,有的誕生于路人漫不經心的動動食指。無論照片表達了何種情緒、場景或事件,都像為觀者發出一張開放式的生活邀請,帶著共享私密體驗的慷慨。2008年11月,哈里斯被診斷出了癌癥。幾次大手術導致他的下肢無法動彈,后來哈里斯又奇跡般康復,丟開了最后一支拐杖。

“我不想拍365張坐在沙發上的照片。在加拿大寒冷黑暗的冬季,與‘沙發土豆式的懶惰斗爭不容易。但這個項目激勵我走出去,尋找有趣的東西。”從呆頭呆腦坐著愣神兒,到冰天雪地一頭扎進湖里,再到躺在手術臺上身體被切開又縫上,這個瘦削的大鼻子男人展示了一具軀體能遭遇的各種體驗。

這有點兒像一本值日生的記事簿:什么都有,誰都來寫,筆跡潦草。水平參差不齊的拍攝者讓照片呈現出樸實的生活氣息,消解了高高在上的藝術審美焦慮,不經意地驅動觀者的情緒,在自然的狀態下注視著私人領域與社會關系的二次發酵。“從他們的角度看是什么,我就試圖把它(照片)弄成什么。我可能給拿相機的朋友一些口頭指導,諸如‘這是頂,這是底,他們就開拍了。”很多自拍像帶著紅眼,對焦模糊,過度曝光,構圖古怪等問題;也有細節完整、表達清晰、手法嫻熟,傳統意義上的“好”照片。朋友、動物、食物、風景、運動、疾病等題材聚集在一起,呈現出生命飽滿的活力。

從整個作品的創作過程來看,哈里斯對影像的完整性或者獨幅的經典性十分不以為然,也并不有意探索一種用情緒主導的拍攝方式。日常生活之美抹平了藝術與非藝術之間的界限,呈現生活本身的自然主義傾向。

“我并不想表達任何特定的東西。誠實點,不做任何特意設定。有一個原則是不要啰嗦重復,內容看起來充實美觀就行了。這是我的生命一個相當誠實的寫照,沒有什么是人為添加的。我一般每天拍4~5張照片,然后挑選最好的形象,這也許是唯一的失真。”

“我不太喜歡自拍”

哈里斯覺得,雖然很難界定“自我”這一概念,但攝影提供了觸摸內心的可能。

“拍攝自己幫助我們洞悉內在。你了解自己看世界的方式,通過審視自己了解他人是如何看待你的。這一過程也具有自我治愈的效果”;它關系到“我們如何生活并互相了解”,同時透露“我們是誰”這一重要信息。

哈里斯的影像是如此放松、簡單,不著痕跡,復雜的符號都無意被挽留,沉淀下來的是提純過的人的本質。這種提純提供了更多自我發現的可能。“有意思的是,漸漸地,照片中會有某種模式化的主題浮現出來,拍的時候我沒意識到,但重新回顧時有了新收獲。比如,人們常常說,你一定總去看牙醫!或者他們認為我總是在游泳,因為有那么多照片是我在水里。”

從未刻意突出,但與癌癥病痛斗爭是哈里斯作品中一個不可回避的主題。一些照片中,他姿勢古怪地坐在地上;帶著雙拐摔倒在院子角落;幾乎和脊柱一樣長的傷疤和巨大的縫合針腳直面鏡頭,臉埋在被子里。在個人博客中,他記錄了多次治療經歷,“對我來說縫針一直很恐怖”,“我恢復得越來越好”……照片和文字流露出質樸和明快,毫無矯飾的情緒透出執著的樂觀,對生命的珍視。他似乎一點也不介意手法粗劣的業余拍照者沒把他拍成威猛的抗癌斗士。

哈里斯更愿意用“self-portrait”(自畫像)來定義自己的創作,而不是流行的“selfie”(自拍)。“selfie”被牛津大學出版社選為2013年年度熱詞。它幾乎出現在社交媒體潮流席卷的每個角落,從明星政要到平民草根,不論是分享的樂趣,炫耀的快感,還是渴望被關注的孤獨,它都成為社交網絡和消費時代的鮮明印記。

但諷刺的是,有時“selfie”作為自我控制和緩解認同焦慮的嘗試,沒有提升反而降低了自我。五花八門的濾鏡成為可選的面具倉庫,人們在被注視的渴望中不斷重新選擇,反復失焦。

哈里斯承認,“我不太喜歡‘selfie。我更感興趣的是那些取自比臂長更遠距離的自拍像。那些照片展示了一個人更深層次的自我。我欣賞紀錄片一般誠實的圖像。”由于技術限制,良好聚焦的照片通常取自至少1米遠的地方,由另一個人掌控。這種拍攝關系宣告的社會歸屬感,比幾顆腦袋擠在一處,手持相機自拍來得更有意味。

當人們空前關心自己的外在表現,外部世界反而可能只會接納我們看上去的樣子,而不是認可我們實際所做的事,我們在鏡頭之外的行為方式。這種自戀,實際是一種崇拜“空心泥胎”的社會哲學,反而造成與內心自我更深的隔閡。

“不可戰勝的夏天”

“我可不想自己的網站是一個‘嗨,快來看我的自戀狂主頁。”

從自拍的第2年開始,哈里斯在網站上開辟了一個互動單元,邀請陌生人到網站上寫故事。每個瀏覽者都可以記錄他(她)一天發生的事,與當天哈里斯的記錄平行展示。“這個感覺很有趣。”

2010年5月26日,來自加拿大哈利法克斯市(Halifax)剛滿26歲的網友Scott丟了工作,沮喪又不甘心地在網站上念叨;碰巧,當天哈里斯發布的照片是自己伸出手撫摸一只綠眼睛的花貓。

“我們都有自己的‘日歷,折疊進自己的故事。你在擁擠的地鐵里,身邊的每個人都擁有一段充滿快樂、心碎、悲劇和奇跡的人生。這真有點難以置信。但當你在網上看到別人的自拍照片,他們就不再是面目模糊的陌生人,你開始一層層揭開他們的經歷。”

2009年6月,哈里斯在多倫多舉辦了一場10周年紀念展覽。海報上幾千張照片拼成了一幅他的面部特寫。2013年8月,一位來自加拿大米德蘭市的攝影課老師留言:“受你的啟發,我的學生們正在開展一個肖像項目,我讓他們連續5天拍攝自己,后來證實這個任務對許多人來說都不容易。你的10周年展覽海報就掛在我的教室里。要知道你的作品將激勵許多未來的攝影師。”目前,哈里斯的作品被收入到蘇珊布賴特(Susan Bright)2013的新書《自動對焦:當代攝影中的自拍照》中。

除了早期受辛迪舍曼的啟發之外,一位鮮為人知的攝影師給了哈里斯很多激勵。他就是來自紐約的攝影師Jamie Livingston,用18年創作了攝影作品集《寶麗來一日》,一共拍攝照片6697張,直到他被癌癥奪去生命的最后一天。哈里斯也在堅持與癌癥斗爭。2011的一次背部手術之后,拐杖在他的照片中出現的頻率越來越高。“這個項目不斷帶來挑戰,讓我不辜負病前的那個充滿冒險精神的自己。”他引用加繆的話:“隆冬,我終于知道了,我身上有一個不可戰勝的夏天。”

叔本華說:“你們抱怨時光流逝:但是如果有什么事物值得在時光中持續的話,它就不會如此不可挽回地消遁了。”在哈里斯的個人網站上,有一朵不起眼的小雪花,點進去是美國搖滾歌手Andrew W.K的一首歌詞:“我們不能裝作這又是另一天/它就是最特別的一天/就是今天/之前我們從未得到過一個‘今天/把它抓在手里吧/去找個日歷看看日期——無論是什么,記住,這一天再也不會來了。”