大都會歌劇院新版《法爾斯塔夫》,麥斯特里是不二人選

謝朝宗

威爾第最后一部歌劇中的主角法爾斯塔夫(Falstaff),是一個英語里所說的“larger than life”(與眾不同)的角色,他除了具有該詞所比喻的,是個具有超乎常人的性格及遭遇的人物外,字面上理解,法爾斯塔夫的確是個噸位大、體格壯的胖子。

這個角色需要一位具有超強的舞臺感染力、能一亮相就吸引觀眾眼球的歌唱家來擔任,今天歌劇舞臺上能有此功力的人,大概只有安布羅喬·麥斯特里(Ambrogio Maestri)和布賴恩·特費爾(Bryn Terfel)。大都會歌劇院本季新制作的《法爾斯塔夫》,請到的就是麥斯特里。

麥斯特里個頭高,腰圍寬,不需要怎么化妝已經很像他所飾演的角色了。他本身就是個好美食又愛做菜的頭號吃貨。在Youtube上可以看到他在自己家里寬敞的廚房里,津津有味地示范著一系列意大利煸飯(risotto)的烹調。不過在此次羅伯特·卡森(Robert Carsen)的制作里,法爾斯塔夫的菜單,可比意大利煸飯要豪華得多。食物是這個制作的視覺主題之一,幾乎每一場景都有各種各樣不同的碗碟盛著各色精饌美食,而這些雞鴨魚肉、水果、蛋糕甜點都做得像真的一樣,令人垂涎。劇中,被法爾斯塔夫派去送信給愛麗絲和梅格的小仆人,是旅館里送客房服務餐車的侍應生;愛麗絲和奎克利一邊商量如何整蠱法爾斯塔夫時,一邊還不忘把火雞送進烤箱;甚至當法爾斯塔夫從泰晤士河里爬出來時,馬房里的馬,也在津津有昧地大嚼草糧。

麥斯特里不只有法爾斯塔夫的個子,還有法爾斯塔夫的聲音,這也是為什么才剛剛43歲的他,就已經演過200次這個角色。他的聲音不只有音量,還包括他的音色變化和對角色的詮釋。他可以在樂句之間做轉換,一會兒變成把所有事情拋之腦后只顧貪吃好色的“大肥佬”,一會兒又變成憤世嫉俗的失勢的王孫。

麥斯特里的精湛表演還受益于他對這個制作的熟知度。沿用當今歌劇界慣常的模式,受多家歌劇院的委約,卡森之前已經在倫敦科文特花園歌劇院和米蘭斯卡拉歌劇院上演過該制作的《法爾斯塔夫》,其中主角都是由麥斯特里擔任,所以,他深知如何去表演能引發觀眾的回響。

卡森的制作把故事發生的時代搬到1950年——他的解釋是第二次世界大戰后的英國,是貴族制度崩解,中產階級開始掌控政治、經濟權力的時候。法爾斯塔夫下榻的GarterInn,這里看來是如利茲(Rtiz)一類的高級旅館,四面墻和地板都鋪著深色的紅木,一看就極富貴氣,但又讓人感覺有點落伍。法爾斯塔夫穿著內衣,在大床上享受美食。他不斷要求客房服務送餐點來,但旅館經理卻送來一張長長的賬單。故事的前三場戲都發生在這個旅館不同的地方,在色彩上以憂郁的紅木為主調。到了第二幕第二場,法爾斯塔夫想要調戲愛麗絲卻反被她捉弄時,場景轉到她家的廚房,整套明黃色麗光板的廚具包括廚柜料理臺,加上一扇大窗透進來天光,讓人眼睛一亮,與之前的視覺主調形成了強烈的對比。

布里奇特·萊芬斯圖爾(Brigitte Reiffenstuel)設計的50年代服裝,與這個保羅·斯坦伯格(Paul Steinberg)設計的布景,在顏色上互相搭配,形成視覺上的和諧。

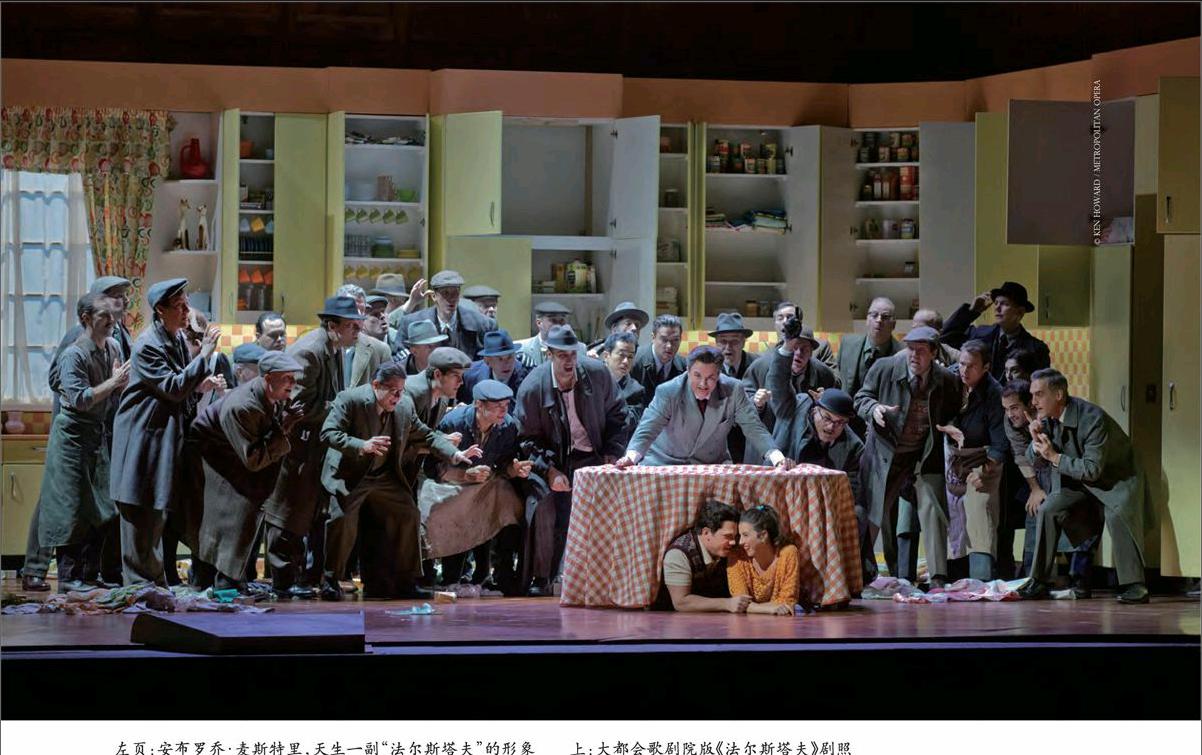

卡森的制作有不少精辟的社會觀察,比方說他在第二場中叫眾太太小姐們聚在一起討論法爾斯塔夫的情書,這一場景設在旅館的餐廳里,突顯出中產階級模仿貴族的行為。小情侶納內塔和芬東每次重唱的段落,都以舞臺動作暫停的“定格”手法處理,也強調他們音樂中的抒情性,與周遭的喜鬧劇做明顯區隔。而最讓人印象深刻的一段,是第二幕結尾芬東以為太太和法爾斯塔夫在幽會,氣沖沖來捉奸的場面,他的大批人手在愛麗絲的廚房里翻箱倒柜,把餐巾、被單、手巾、衣服等翻了個底朝天,讓一個整潔明亮的廚房如遭洗劫一樣杯盤狼藉,充分達到搞笑的效果。但這個制作似乎太過強調喜劇性,少了一點人情世故的細致。

這部歌劇是音樂總監詹姆斯·萊文(James Levine)病愈后復出的第二部戲,他的速度不算太快,給歌者足夠的空間展示技巧,特別是唱納內塔的Lisette Oropesa在延長的樂句上很漂亮地展現了她平穩的聲音控制。但是整出戲聽起來少了點輕盈剔透的感覺,《法爾斯塔夫》沒有長段的詠嘆調,情節的轉折都在多個人物的七嘴八舌和管弦樂部的評論里發生,因此往往在幾個樂句內就有著不同的情緒,萊文在這方面就顯得生硬了些。

除了麥斯特里外,演唱愛麗絲的安吉拉·米德不只展現了她堅實的美聲技巧,還讓人看到她從未展現過的喜劇性格。演唱奎克莉夫人的斯蒂芬妮·布萊舍(Stephanie Blythe)聲音渾厚,每一開口就搶盡風頭。其他的男角雖不如女角那么突出,但在群戲里也還維持得住一定的水平,弗蘭克·瓦薩羅(Franco Vassallo)飾演的芬東的高音不是很能放得開,保羅·費納里(Paolo Fanale)飾演的芬東還可以再增加點抒情夢幻感,但這都是小瑕疵不掩大瑜。