流速可控式新型生態魚道的概念設計與數值模擬

陳嘉玉,張鵬,張萬達,李怡,楊忠超,何文

(1.重慶交通大學國家內河航道整治工程技術研究中心,水利水運工程教育部重點實驗室,重慶400074;2.重慶交通大學河海學院,重慶400074;3.中交四航局第二工程有限公司,廣州510300;4.中交一航局第五工程有限公司,秦皇島066000;5.AECOM,重慶400000)

流速可控式新型生態魚道的概念設計與數值模擬

陳嘉玉1,2,張鵬3,張萬達4,李怡2,楊忠超1,2,何文5

(1.重慶交通大學國家內河航道整治工程技術研究中心,水利水運工程教育部重點實驗室,重慶400074;2.重慶交通大學河海學院,重慶400074;3.中交四航局第二工程有限公司,廣州510300;4.中交一航局第五工程有限公司,秦皇島066000;5.AECOM,重慶400000)

摘要:鑒于傳統魚道適用范圍窄、引魚措施不完善、過魚種類單一以及魚道淤沙問題嚴重等缺陷,提出了一種流速可控式新型生態魚道的概念設計模型,并結合大型通用流體力學計算軟件Fluent對該新型生態魚道進行數值模擬仿真研究。結果表明:通過調整魚道中可旋轉式隔板與邊壁的夾角角度,從而改變魚道中水流的流速大小,進而滿足不同洄游魚類對不同水流流速的適應要求。

關鍵詞:流速可控式;新型生態魚道;概念設計;數值模擬

魚類洄游是魚類對環境的一種長期適應,它可使得種群能夠獲得更有利的生存條件,進而更好地繁衍后代。隨著河流梯級開發的不斷進行,河道中閘、壩等水工建筑物的修筑對不同魚類的洄游造成了一定程度的影響。縱觀國內外現已建成的過魚設施,其效果都不甚理想。

1 國內外魚道建設概況

1.1國外魚道概況

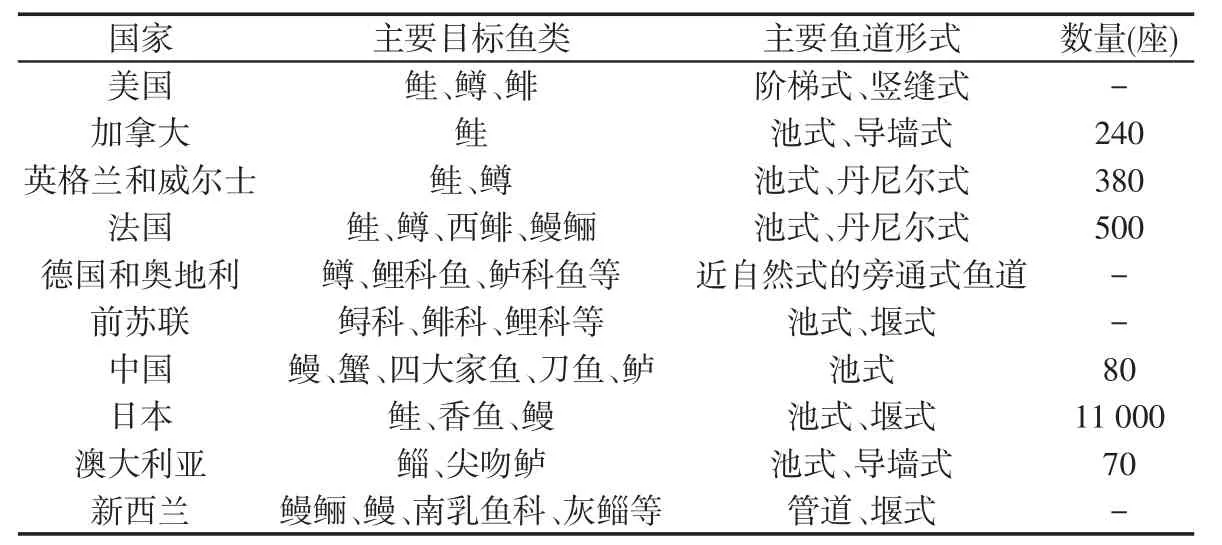

國外早期已開始高度重視對水生態的保護與修復,各國針對魚類洄游問題建設了大量結構形式各異的魚道,但其過魚對象主要針對一些具有較高經濟價值的魚類,如鮭魚、鱒魚等。如表1所示,為世界各國的魚道建設情況[1]。

從表1中可以看出,世界上各國中的魚道形式多以池式、堰式為主。據不完全統計[2],至20世紀60年代初期,美國和加拿大已建成有效過魚建筑物數量超過200座,西歐各國在100座以上,這些過魚設施大多數為魚道。

1.2國內魚道概況

相對而言,我國的過魚建筑物的研究和建設起步較晚,大致可分為三個階段[3]:

(1)初步發展期。自1958年富春江七里垅水電站建設過程中首次將魚道的設計提上日程,這標示著我國過魚設施的建設進入初步發展期。據不完全統計,在這一階段,我國共建過魚設施建筑物約40座以上,主要為結構型魚道,且其大多位于東部沿海、長江下游沿江平原地區的低水頭閘壩。

表1 世界各國的魚道建設情況Tab.1Constructions of fishway in the world

(2)停滯期。自20世紀80年代初期采用繁殖放流方式來取代過魚建筑物之后的20 a期間,除在綏芬河下游三岔口渠首攔河壩增設魚道外,幾乎從未再修建相關的過魚建筑物。這導致對魚道的研究停滯,而在這之前已建的過魚設施也被停用或廢棄。

(3)二次發展期。自21世紀以來,隨著我國水利水電工程的快速發展以及對生態環境的保護程度日益受到重視,這也使得對過魚建筑物魚道的研究和建設工作得以恢復并獲得高速發展。

1.3目前所存在的問題

縱觀國內外現已建成的過魚設施,其過魚效果主要存在以下幾個方面的問題:

(1)魚道適用范圍受到限制;魚道按其結構形式主要分為池式魚道、槽式魚道兩類,但無論是哪一種結構形式,主要都是針對于某一種或某一類魚,故其適用范圍都在一定程度上受到限制。

(2)引魚措施不完善,過魚效果不明顯;經研究表明[5],絕大多數魚類對水流因素的敏感程度較光、聲音等因素要高。由于對魚道中的水流無法進行控制,使其引魚效果不甚理想,正因為難以將魚引入魚道,故而導致大多數魚道在建成后不久就處于廢棄狀態。

(3)過魚種類單一;現有魚道的設計大多針對河流中數量較多的某類魚群,但天然河流存在著不同的洄游時期,并且在每個洄游時期里相應洄游魚類所適應的流速不同,這便使得傳統魚道的設計具有很大的局限性,導致過魚種類單一。

(4)魚道淤沙問題嚴重。魚道投入使用后常會出現泥沙的淤塞現象,若不及時清淤,將會給魚道后續的持續使用和過魚效果帶來十分不利的影響。

鑒于上述分析,本文提出了一種流速可控式新型生態魚道的概念設計,可在一定程度上改善由于河流梯級開發,河道中閘、壩等水工建筑物的修筑對不同洄游魚類造成的不利影響,為恢復原有河流的連續性,保護河流的原始生態環境以及可持續發展提供有效的技術支撐。

2 流速可控式新型生態魚道

2.1新型生態魚道的概念性設計

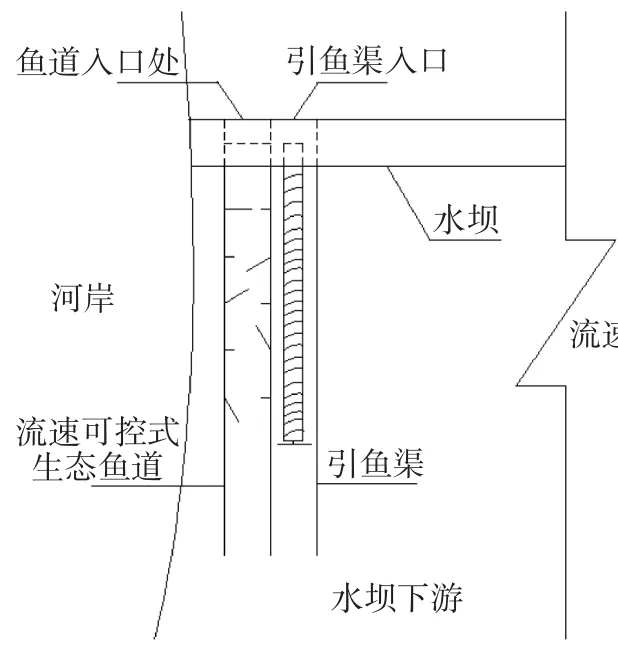

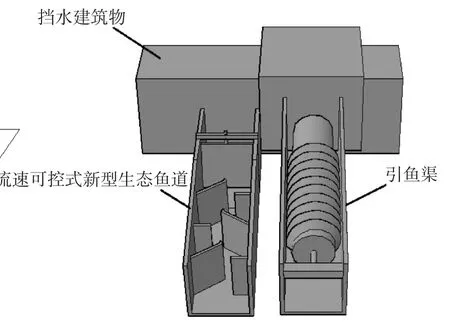

流速可控式新型生態魚道(后簡稱新型生態魚道)的整體結構主要是采用“雙渠道”的設計形式。“雙渠道”中其中一條為具有高速水流的引魚渠,另一條則為水流流速可控式的生態魚道。其整體布置示意圖如圖1所示(本圖僅為概念設計,如需用于實際工程,還有待研究),其整體結構的三維模型圖如圖2所示。

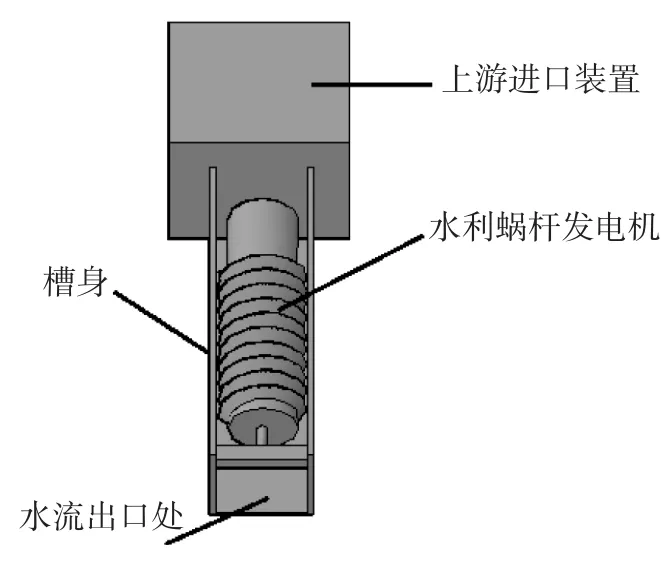

由于魚類的最敏感的感官系統位于其軀體的側線,該部位對水流和水壓的敏感程度最佳[4]。因此,采用引魚渠產生的高速水流來作為引魚措施的效果將較為理想。如圖3所示,引魚渠主要由上游進口裝置、水力蝸桿發電機以及槽身三部分組成[5]。與下游具有一定水頭差的水流由上游進口進入引魚渠渠道后帶動水力蝸桿發電機發電,流過發電機的水流繼續下行至引水渠的水流出口處,水流的勢能將轉換為電能以及部分動能,該部分動能將形成高速水流,進而吸引魚類經新型生態魚道洄游至上游河道。同時,可將水力蝸桿發電機產生的電能用于控制旁邊新型生態魚道中的水流流速。

圖1 整體布局示意圖Fig.1Sketch of overall layout

圖2 流速可控式新型生態魚道整體結構三維模型示意圖Fig.2Overall structure of new eco?fishway by controllingflow velocity

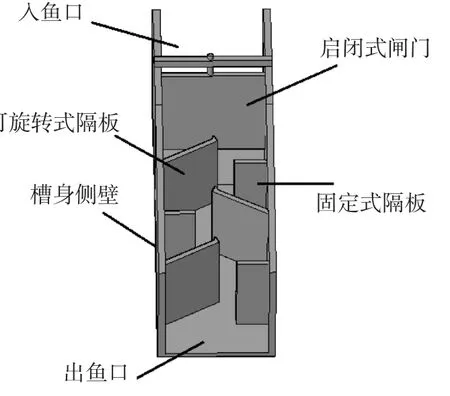

如圖4所示,流速可控式新型生態魚道主要是由入魚口、槽身、可旋轉式隔板、固定式隔板及出魚口等部分組成。新型生態魚道的槽身中,每隔一定距離設置有可旋轉式隔板,隔板形式為豎縫式,與槽身之間通過多個活動鉸相連。在新型生態魚道正常運行過程中,應打開入魚口處的啟閉式閘門,并通過調整可旋轉式隔板與槽身側壁之間的夾角角度,從而改變水流的過水斷面面積,以達到控制魚道中的水流流速大小的目的,進而滿足不同洄游魚類對不同水流流速的適應要求。

在非魚類洄游期間,可通過調節可旋轉式隔板與槽身側壁保持平行位置,通過此時魚道中的高速水流疏浚淤塞泥沙。在新型生態魚道的整套系統運行過程中所需的電力能源均是由以上所述引魚渠中的水力蝸桿發電裝置提供,以上系統在引魚過壩的同時也利用上下游之間的水頭差進行發電,可使自然資源得以充分利用。此外,可通過出魚口附近的啟閉式閘門可對新型生態魚道中的水流流量進行控制,在非魚類洄游期間,應關閉該閘門以避免水流下泄而造成的資源浪費。

在對流速可控式新型生態魚道進行設計過程中,應充分掌握工程所在地多年的魚類洄游時間、洄游魚群的種類以及各洄游魚類最適應的水流流速數值大小等重要因素,對相關的水文地質資料進行詳細勘察,整合各方面的設計資料來對整個新型生態魚道的底板坡度、縱向坡度、槽身的厚度、可旋轉式隔板的大小、間距以及與槽身側壁的最不利夾角進行綜合計算分析。

2.2流速可控式新型生態魚道的特點

2.2.1可擴大魚道的適用范圍

本文所提出的流速可控式新型生態魚道由于其槽身內部水流流速可控制,從而使得該魚道的適用范圍得以擴大。不同于傳統意義上的槽式魚道只適宜修建在水頭較低的工程項目當中,該新型生態魚道也可適用于中、高水頭的擋水建筑物。若將該新型生態魚道應用到中、高水頭的帶有發電建筑物的大型水利樞紐中時,可省去引魚渠部分,直接利用水利樞紐中的發電建筑物產生的高流速的尾水來吸引洄游魚類[6]。

2.2.2可有效的提高引魚效果

目前傳統魚道中常用的引魚措施是采用光、超聲波、震動、甚至直接用打撈船強行驅趕魚類過壩洄游等方法。但上述措施均存在一定的局限性。洄游魚類主要靠其側線系統感知音頻大小、水流流速情況來躲避障礙以及分辨敵我。其中不同的種類的魚群對音頻都有不同的要求,采用音頻引魚的形式較為單一,且受到的多種因素的影響。相比較而言,利用水流流速的方式則是最為有效的引魚方法,高流速水流對魚類側線系統的刺激效果最為明顯。

新型生態魚道的整套系統在運行過程中,引魚渠內的引魚裝置能夠有效的利用河道水工建筑物上、下游之間的水頭差,將水流的勢能一部分轉化為電能,另一部分轉化為動能,該部分電能所形成的高流速尾水能夠有效地吸引洄游魚群,在一定程度上解決了小型堰、壩中過魚建筑物中存在的引魚問題,使得引魚效果更佳。

2.2.3可實現流速控制的自動化

傳統魚道所能調節的范圍相對有限,對于流速可控式新型生態魚道而言,由于其槽身內部的水流流速是可通過隔板與側壁的夾角大小來進行控制的,因此,該魚道能夠保證在不同的季節中極大程度上模仿天然河道情況。同時,當洄游魚類的類型不一時,可綜合不同類型魚類最適應的水流流速來綜合調試隔板與側壁的夾角,盡可能達到滿足各洄游魚類通行要求的最佳水流流速環境。

圖3 引魚渠三維模型示意圖Fig.3Channel of attracting fish

圖4 流速可控式新型生態魚道三維模型示意圖Fig.4New eco?fishway by controlling flow velocity

2.2.4可解決魚道內的泥沙淤塞問題

對于泥沙淤積比較嚴重處擋水建筑物中的魚道而言,大部分傳統魚道的泥沙疏浚措施都無法有效地解決該河段處的泥沙淤積問題。類似于洋河魚道[7]中,曾經由于泥沙的淤積問題而導致該魚道停止運行。泥沙的淤積必將對槽式魚道中隔板的正常工作和過魚的效果都會產生不良的影響。因此,本文中所提出的流速可控式新型生態魚道不必像傳統魚道那樣設置疏沙孔,當隔板淤沙到一定程度時,可通過調節可旋轉式隔板與槽身側壁保持平行位置,通過此時魚道中由于上、下游水頭差所形成的高速水流來疏浚淤塞泥沙。

2.2.5可維持河流生態系統的可持續發展

整套新型生態魚道裝置在運行過程中所需的電力能源是由引魚渠中的水力蝸桿發電裝置提供,在引魚過壩的同時也利用上、下游之間的水頭差進行發電,使自然資源得以充分利用。同時,該新型生態魚道的提出可在一定程度上改善由于河流梯級開發,河道中閘、壩等水工建筑物的修筑對不同洄游魚類造成的不利影響,恢復原有河流的連續性,維持河流生態系統的可持續發展。

3 新型生態魚道的數值模擬

為驗證上述流速可控式新型生態魚道概念設計的可行性,本文結合某實際工程所在地的水文氣象條件、生態環境因素等資料,運用大型通用流體力學計算軟件Fluent輔助建模,對本文所提出的新型生態魚道在不同工況條件下,其內過魚水域范圍內的流速分布情況進行數值模擬仿真分析。

3.1工程概況

本文采用某水利樞紐工程魚道[8]的實例。該水利樞紐位于某河中下游區域,是以防洪、防水為主結合灌溉兼顧發電的綜合利用工程,該河中的主要洄游魚類主要為馬蘇大麻哈魚、大麻哈魚、駝背大麻哈魚以及日本七思鰻等,其中各大麻哈魚主要集中在每年的8~10月份洄游,而日本七思鰻則主要集中在每年的4~6月份洄游。

該水利樞紐的庫內最高正常水位為109.0 m,最低水位為102.0 m;下游處最高尾水位為82.0 m,最低尾水位為81.0 m。參照該水利樞紐所在地的其余各基本資料,將本文所提出的流速可控式新型生態魚道的概念設計應用于其中。新型生態魚道擬按20 a一遇的洪水進行設計,布置于溢洪道內側,魚道總體長度為332.8 m,凈寬2.5 m,凈高3.5 m,魚道內的正常工作水深為0.8~3 m;可旋轉式隔板間距為3 m,即魚道的每級長度為3 m;當可旋轉式隔板旋轉至與槽身側壁呈90°時,其隔板的豎縫寬度為0.35 m;魚道縱向坡度設置為1:10。

3.2控制方程

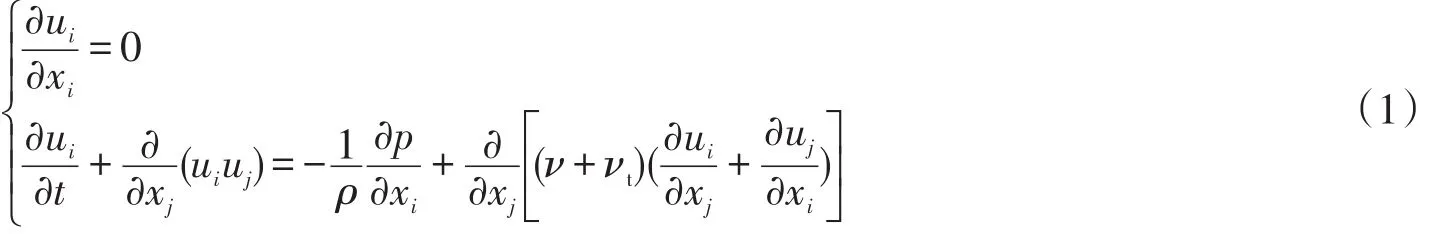

不可壓縮粘性流體的運動可采用Navier?Stokes方程[9]來描述,其連續方程、動量方程如下

式中:p為壓力;ρ為流體的密度;(ν+νt)為流體的動力黏性系數;ui為速度分量;xi為各個方向,其中i=1、2、3,即{xi=x,y,z},{ui=u,v,w};j為求和下標。

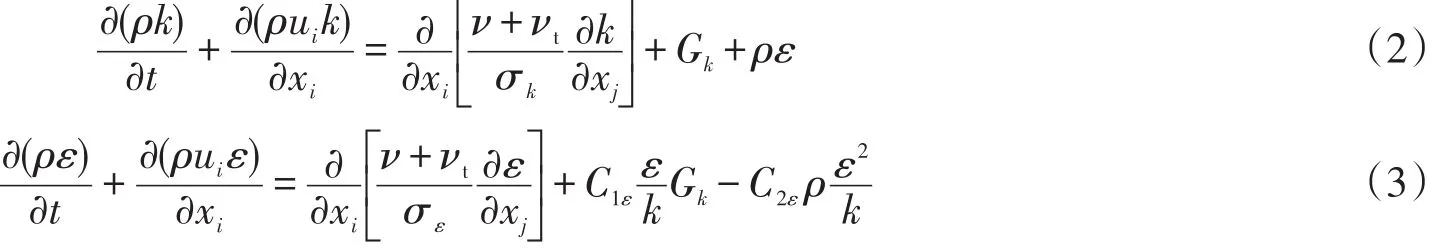

針對于本文工程實例中新型生態魚道中的實際水流情況,擬采用流體力學中RNG k?ε模型[10]進行仿真分析。RNG k?ε模型中,通過在大尺度運動和修正后的粘度項體現小尺度的影響,而使這些小尺度運動有系統地從控制方程中去除。其中,k、ε方程表達式如下

式中:Gk為由于平均速度梯度引起的湍動能k的產生項;νt為紊流粘性系數,它可由紊動能k和紊動耗散率ε求出,νt=ρCμk2/ε。模型中的各經驗常數Cμ=0.084 5,C2ε=1.68,σk=σε=0.72。

3.3計算區域界定及有限元建模

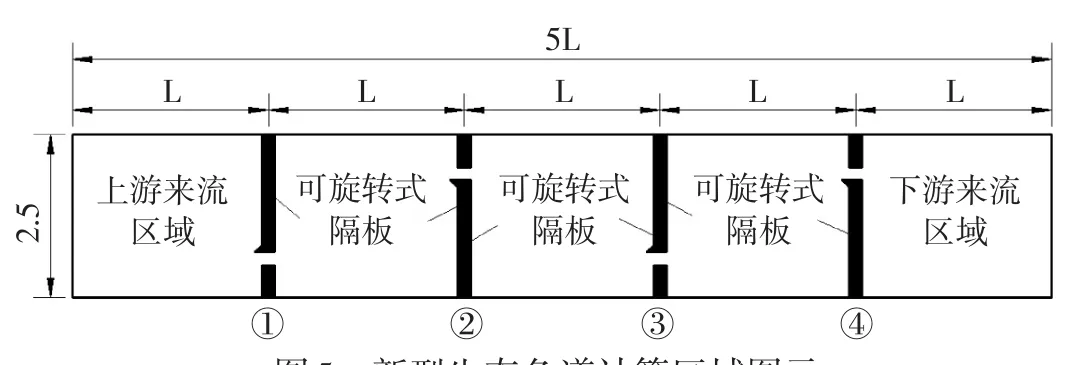

在進行數值模擬仿真分析時,取距離大壩處至下游方向共4道隔板范圍(共5級魚道長度)作為本工程實例的數值計算區域,并對每一道隔板所在的斷面分別進行編號,如圖5所示,將計算區域界定為2.5×5 L(單位:m),其中L為魚道每級凈長。其中上游來流區域長度為L,下游尾流區域長度為L,流體自左向右流動。本工程實例當中L=3 m。同時,在建模過程中,運用大型通用流體力學計算軟件Fluent[11]建立三維空間有限元模型輔助計算。如圖6所示,對計算區域進行網格劃分,隔板表面網格需要加密處理,其他區域網格相對稀疏。

圖5 新型生態魚道計算區域圖示Fig.5Computing areas in new eco?fishway

圖6 新型生態魚道模型網格劃分Fig.6Model meshing for numerical simulation

3.4邊界條件及計算工況

入流邊界條件:初始流速V=1.0 m/s;出流邊界條件:自由出流;壁面條件:考慮魚道槽身及隔板表面的粗糙系數μ=0.005。

在對該新型生態魚道進行仿真分析過程中,共建立了5種不同工況條件下的數值計算模型,分別探討其內水流流速的分布情況。所述5種不同的工況按照可旋轉式隔板與槽身側壁之間所形成的不同夾角情況來劃分。分別為:工況1:可旋轉式隔板與槽身側壁之間呈30°夾角;工況2:可旋轉式隔板與槽身側壁之間呈60°夾角;工況3:可旋轉式隔板與槽身側壁之間呈90°夾角;工況4:可旋轉式隔板與槽身側壁之間呈120°夾角;工況5:可旋轉式隔板與槽身側壁之間呈150°夾角。

3.5計算結果分析

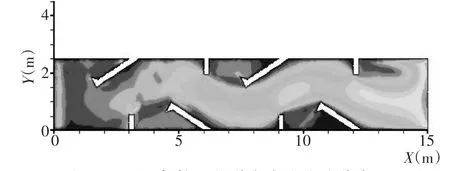

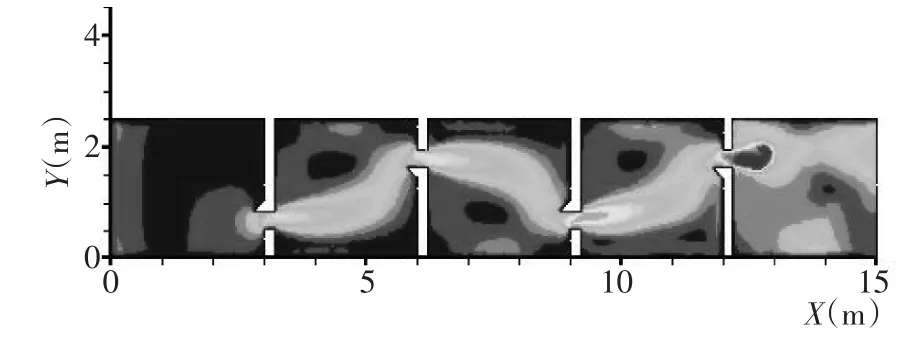

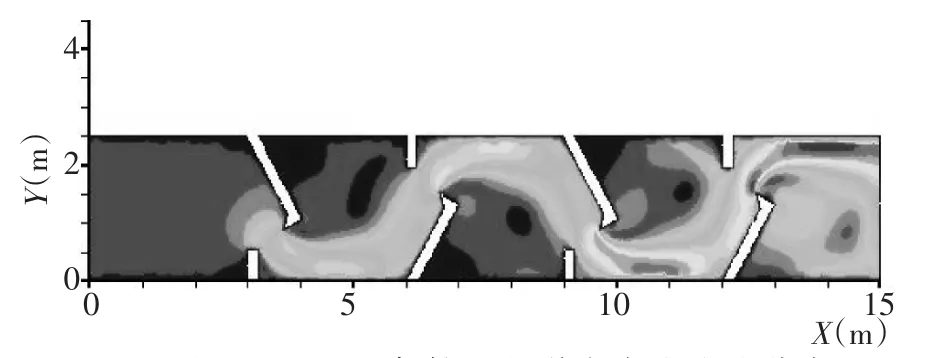

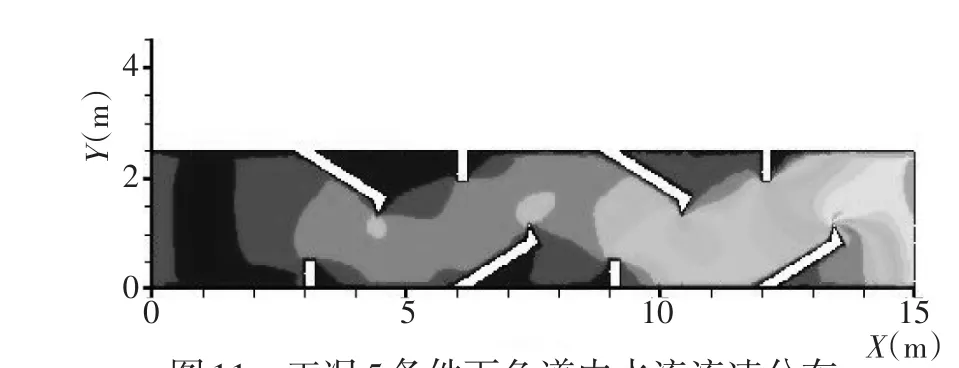

經計算可得在本工程實例中,5種不同工況條件下流速可控式新型生態魚道過魚水域范圍內的水流流速分布情況,如圖7~圖11所示。

根據文獻資料表明[8-11],經由本工程實例中新型生態魚道洄游產卵的大麻哈魚、馬蘇大麻哈魚和駝背大麻哈魚在其洄游產卵季節的喜愛流速范圍為0.3~1.8 m/s,而沖刺流速則可達到2.4~5.0 m/s。從圖7~圖11可以看出:

(1)可旋轉式隔板與槽身側壁的夾角為30°或150°時(工況1或工況5),魚道中過魚水域范圍內的平均流速為0.7~1.8 m/s,流速分布均勻,水流條件穩定,滿足以上3類大麻哈魚的喜愛流速;

圖7 工況1條件下魚道內水流流速分布Fig.7Distribution about velocity of flow under the first condition

圖8 工況2條件下魚道內水流流速分布Fig.8Distribution about velocity of flow under the second condition

圖9 工況3條件下魚道內水流流速分布Fig.9Distribution about velocity of flow under the third condition

圖10 工況4條件下魚道內水流流速分布Fig.10Distribution about velocity of flow under the fourth condition

圖11 工況5條件下魚道內水流流速分布Fig.11Distribution about velocity of flow under the fifth condition

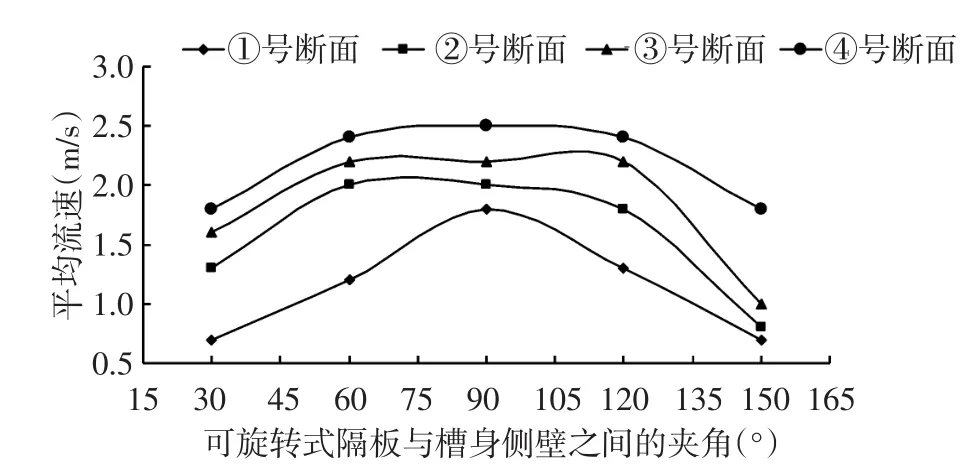

圖12 各斷面處的平均流速變化圖示Fig.12Changes of average velocity at each section

(2)可旋轉式隔板與槽身側壁的夾角為60°或120°時(工況2或工況4),魚道中過魚水域范圍內的平均流速為1.2~2.4 m/s,超過了大麻哈魚的喜愛流速,但仍滿足其沖刺流速;

(3)可旋轉式隔板與槽身側壁的夾角為90°(工況3),魚道中過魚水域范圍內的平均流速為1.8~2.5 m/s,并且其最大流速與該水利樞紐工程原始魚道中的最大水流流速十分接近。結合文獻[12]所述,新型生態魚道在該工況條件下與傳統意義上的橫隔板豎縫式魚道的結構形式相似,根據以上分析可明顯看出,該處原始魚道的結構形式并非最優設計方案。

同時,可統計得出在5種不同工況條件下,數值模型計算區域范圍內的4道隔板所在斷面處的平均流速變化情況,如圖12所示。從圖12中可以看出:

(1)在每一種工況條件下,從①號斷面到④號斷面處的平均流速逐漸增加,這與I吻合;

(2)隨著可旋轉式隔板與槽身側壁之間夾角角度的增加,各斷面處的平均流速呈現“先增后減”的變化趨勢,其中在工況3條件中位于魚道③、④號斷面處的平均流速達到最大,同時還在槽孔后方伴隨有渦流的出現。

綜上所述,從該工程實例的數值模擬計算結果上看,能夠滿足該河段內洄游魚類的喜愛流速條件,并且通過調整可旋轉式隔板與魚道槽身側壁之間的夾角大小,實現魚道內水流流速多樣化,從而達到各類魚群的最適應洄游水流流速,使該新型生態魚道的理論過魚數量得以提高。

4 結論及展望

鑒于傳統魚道適用范圍窄、引魚措施不完善、過魚種類單一以及魚道淤沙問題嚴重等缺陷,本文提出了一種流速可控式新型生態魚道的概念設計模型,通過調整魚道中可旋轉式隔板與邊壁的夾角角度,改變魚道中水流的流速大小,滿足不同洄游魚類對不同水流流速的適應要求。該新型生態魚道一改以往的設計思路,可實行對魚道內的水流流速實現人為可調控的管理模式,在一定程度上擴大了該魚道在實際工程中的普遍應用范圍。

當流速可控式新型生態魚道應用于不同工程中時,宜根據工程所在地河段中不同洄游魚類的最喜愛流速范圍,并結合各類魚群的洄游時間等因素,借鑒圖11中各曲線的變化特征,來調整魚道中可旋轉式隔板與槽身側壁之間的夾角。為了滿足魚道中過魚水域范圍內的平均水流流速與洄游魚群的最喜愛流速相一致,可使魚道中每個隔板與側壁之間的夾角角度不相同。對于一些重要工程項目,建議應采用模型試驗或數值模擬等仿真手段驗證在不同工況條件下該魚道過魚水域范圍內的水流流速分布情況,保證其內水流條件能夠滿足各類魚群的最適應流速,從而使得該新型生態魚道得以正常運行。流速可控式新型生態魚道的提出可在一定程度上改善由于河流梯級開發,河道中閘、壩等水工建筑物的修筑對不同洄游魚類造成的不利影響,為恢復原有河流的連續性,保護河流的原始生態環境以及可持續發展提供有效的技術支撐。

參考文獻:

[1]白音包力皋,郭軍,吳一紅.國外典型過魚設施建設及其運行情況[J].中國水利水電科學研究院學報,2011,9(2):116-120. Baiyinbaoligao,GUO J,WU Y H.Analysis of the design,construction and operation of typical fish passages in overseas projects[J].Journal of China Institute of Water Resources and Hydropower Research,2011,9(2):116-120.

[2]劉洪波.國外魚道建設的啟示[J].安徽農業科學,2010,38(14):66-67. LIU H B.Inspiration of Fishways Construction at Abroad[J].Journal of Anhui Agri.Sci,2010,38(14):66-67.

[3]陳凱麒.我國魚道的建設現狀與展望[J].水利學報,2012,43(2):182-188. CHEN K Q.Status and prospection of fish pass construction in China[J].Journal of Hydraulic Engineering,2012,43(2):182-188.

[4]李志華.魚道——設計、尺寸及監測[M].北京:中國農業出版社,2009.

[5]宋永臣,寧亞東,劉瑜譯.小水力發電技術[M].北京:科學出版社,2009.

[6]史斌.浙江楠溪江攔河閘魚道進口布置優化研究[J].人民長江,2011(1):69-71. SHI B.Research on optimization of fishway entrance of sluice on Nanxi River in Zhejiang Province[J].Yangtze River,2011(1):69-71.

[7]郭堅.以洋塘水閘魚道為例淺議我國魚道的有關問題[J].環保與移民,2011,36(4):7-9. GUO J.Question and Suggestion on Fishway Construction in China:Lesson Learned from the Operation of Yangtang Lock Fishway[J].Water Power,2011,36(4):7-9.

[8]程玉輝,薛興祖.吉林省老龍口水利樞紐工程魚道設計[J].吉林水利,2010(6):1-4. CHEN Y H,XUE X Z.The Design of culvert for fish in Laolongkou Hydraulic Engineering of Jilin Province[J].Jilin Water Re?sources,2010(6):1-4.

[9]張遠君.流體力學大全[M].北京:北京航空航天大學出版社,1991.

[10]王瑞金,張凱,王剛.Fluent技術基礎與應用實例[M].北京:清華大學出版社,2007.

[11]梅峰順,王玉華.老龍口水庫及下游魚道聯合運行方案探討[J].北京農業,2012(6):183. MEI F S,WANG Y H.Laolongkou Reservoir and Downstream Fishway Joint Operation Scheme[J].Beijing Agriculture,2012(6):183.

[12]SL609-2013,水利水電工程魚道設計導則[S].

biography:CHEN Jia?yu(1992-),female,master student.

中圖分類號:U 65;O 242.1

文獻標識碼:A

文章編號:1005-8443(2014)05-0532-07

收稿日期:2014-03-26;修回日期:2014-05-12

基金項目:國家人力資源和社會保障部留學人員科技活動項目擇優資助項目(2011年度);教育部留學回國人員科研啟動基金項目(2013年度);重慶交通大學研究生教育創新基金項目(20130119)

作者簡介:陳嘉玉(1992-),女,重慶市人,碩士研究生,主要從事水工建筑物設計理論及健康診斷技術方面的研究。

Conceptual design and numerical simulation of new controllable flow velocity eco?fishway

CHEN Jia?yu1,2,ZHANG Peng3,ZHANG Wan?da4,LI Yi2,YANG Zhong?chao1,2,HE Wen5

(1.National Inland Waterway Regulation Engineering Research Center,Key Laboratory of Hydraulic&Waterway Engineering of the Ministry of Education,Chongqing Jiaotong University,Chongqing 400074,China;2.School of River&Ocean Engineering,Chongqing Jiaotong University,Chongqing 400074,China;3.The Second Engineering Company of CCCC Fourth Harbor Engineering Co.Ltd.,Guangzhou 510300,China;4.The Fifth Engineering Company of CCCC First Harbor Engineering Co.Ltd.,Qinhuangdao 066000,China;5.AECOM,Chongqing 400000,China)

Abstract:In order to improve the defects of traditional fishway,such as the narrow scope,inadequate mea?sures on attracting fish,single fish species,serious siltation problems and so on,a conceptual design about eco?fish?way by controlling velocity of flow was proposed in this paper.The numerical simulation was carried out with a gen?eral CFD software Fluent.The results show that the flow velocity in the fishway can be changed to meet the require?ments of different migratory fish by adjusting the angle between rotatable clapboards and side walls in fishway.

Key words:controllable flow velocity;new eco?fishway;conceptual design;numerical simulation