四川省欠發達人口大縣城鎮化動力特征分析

唐 蜜,肖 磊,葛幼松

(1.南京大學建筑與城市規劃學院,江蘇南京 210093;2.中國城市規劃設計研究院西部分院,重慶 401121)

四川省欠發達人口大縣城鎮化動力特征分析

唐 蜜1,肖 磊2,葛幼松1

(1.南京大學建筑與城市規劃學院,江蘇南京 210093;2.中國城市規劃設計研究院西部分院,重慶 401121)

我國城鎮化發展差異明顯,四川省欠發達人口大縣的城鎮化滯后現象尤為嚴重。本文首先建立數理模型對四川省人口大縣城鎮化發展水平進行量化評價,然后從中選取安岳縣為例,對其城鎮化動力指標變量與城鎮化水平變量進行相關性分析,從經濟水平、產業發展、政策體制與勞動力轉移等方面深入剖析城鎮化動力對城鎮化進程的帶動作用,在此基礎上梳理四川省欠發達人口大縣的城鎮化動力特征,揭示城鎮化實質,以期為其他類似地區縣域城鎮化發展提供借鑒與參考。

城鎮化;動力;人口大縣;欠發達地區

我國東中西部在區位交通條件、自然資源稟賦和發展環境與階段方面的差距導致了當前我國城鎮化超前型和滯后型地區并存[1],而四川省欠發達人口大縣的城鎮化滯后現象尤為嚴重,理順此類地區的城鎮化動力機制、推進其城鎮化發展成為當務之急。為了梳理四川省欠發達人口大縣城鎮化發展特征與問題,本文首先梳理相關研究,對城鎮化動力機制進行分類與總結。在此基礎上,通過對欠發達人口大縣的城鎮化發展現狀進行分析,總結城鎮化發展特征。之后,對典型案例安岳縣的城鎮化動力特征進行剖析,具體關注縣域城鎮化的主要動力來源以及相應特征,以揭示四川省欠發達人口大縣城鎮化本質。

1 相關研究綜述

城鎮化發展動力機制是推動城鎮化發生和發展所必需的動力產生機理,以及維持和改善這種作用機理的各種經濟關系、組織制度等所構成的綜合系統的總和[2]。國內學者從城鎮化主體行為角度出發[3],將城鎮化動力機制概括為2種類型,即“推-拉力”作用機制,以及“自上而下”、“自下而上”城鎮化動力機制。“推-拉力”作用機制認為,城市的拉力和鄉村的推力是構成城市化持續推進的動力機制。來自農村的推力主要表現為農村對農業富余勞動力的推動力;來自城市的拉力主要表現為城市在經濟收入和社會生活等方面的優越性對人口產生的吸引力[4]。在“推-拉力”作用機制的基礎上,部分學者結合中國城鎮化背景與格局提出了“自上而下”和“自下而上”2種城鎮化動力[5]。“自上而下”城鎮化的動力來自中央政府,相關研究主要集中在政府制度與政策對城鎮發展的推動上[6];“自下而上”城鎮化的動力來自于農村自發工業化,其中,政策、資金與基層政府的力量對城鎮化發展起著極大影響[7]。此外,學者們還提出了其他的城鎮化動力機制,主要集中在生產力水平[8]、外資[9]、多元主體[10]、比較利益機制[11]等方面。

總體來看,上述研究強調城鎮化發展的根本動力是地區的經濟發展水平,產業結構變革作為重要的表現形式推動城鎮化發展[12];政策制度作為調控地方發展的主要手段,在城鎮化進程中具有核心作用;此外,外資、企業等多元主體也成為城鎮化的推動力量。但另一方面,現有的研究仍存在欠缺。就研究范圍而言,上述研究多以全國性的、大尺度區域為對象,往往探討帶有普遍意義的宏觀性問題,針對西部欠發達地區城鎮化動力機制的解剖較少;就探討視角而言,研究往往局限于普適性理論,對城鎮化發展路徑與模式的實證研究比較少,對于如何推動地區城鎮化發展缺乏實踐支撐。

2 研究對象

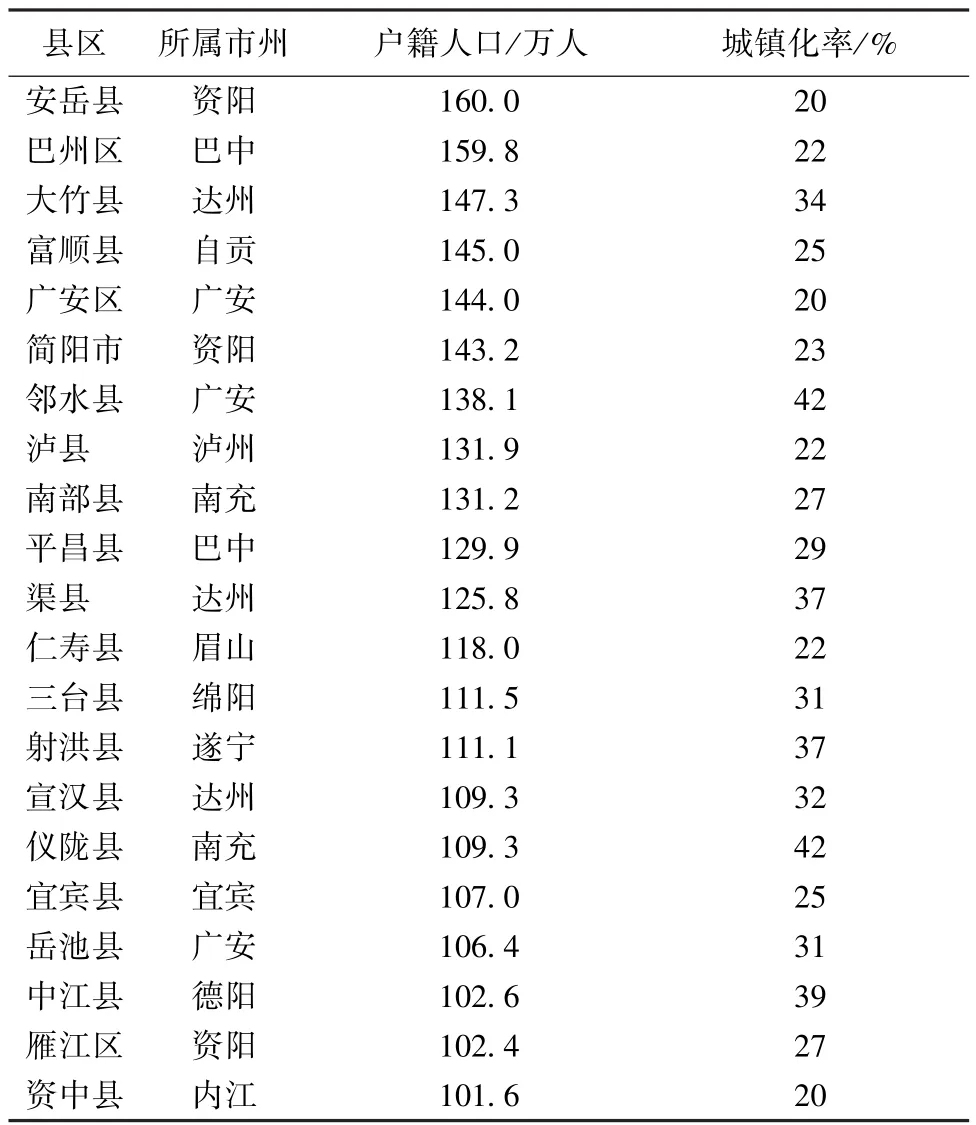

四川省人口大縣主要指戶籍人口超過100萬人的區縣(表1)。2012年,四川省百萬人口大區縣共計21個,涉及市州13個;總人口2650萬人,占全省總人口的29.3%;國內生產總值為4033.1億元,占全省總產值的16.8%,百萬人口大縣對四川省的經濟發展和城鎮化發展起到極大的推動作用。然而,在城鎮化發展過程中,欠發達百萬人口縣均表現出“大而不強”的特征,經濟發展相對落后、人口流失嚴重與產業發展乏力等因素導致城鎮化水平嚴重滯后。2010年,包括安岳縣在內的16個欠發達人口大縣城鎮化率不足25%。因此,本文針對以上16個欠發達人口大縣進行相關研究,以揭示其城鎮化水平滯后的原因。

表1 2010年四川省百萬人口大縣基本情況

3 四川省人口大縣城鎮化發展特征

城鎮化是由農村人口和各種生產要素不斷向城鎮集聚而形成的經濟結構、生產方式、生活方式以及社會觀念等向城鎮性質演變的過程[13]。本文主要選取城鎮人口占比、經濟水平以及產業發展水平以表征城鎮化發展質量,利用城鎮化綜合指標衡量四川省百萬人口大縣城鎮化發展水平與特征。

3.1 城鎮化整體發展水平低

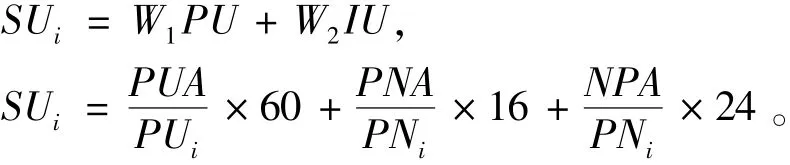

將2010年四川省21個百萬人口大縣城鎮化綜合發展水平與四川省及全國平均水平進行對比,參考區域城鎮化綜合指標模型[14]以分析百萬人口大縣城鎮化綜合水平與四川省、全國水平的差距。模型與結果如下:

其中,SU為百萬人口大縣城鎮化綜合指標,PU為區域人口城鎮化指標,IU為區域產業城鎮化指標,PUA為地區城鎮人口比重,PNA為地區非農產業產值比重,NPA代表區域人均非農產業產值,PNi為地區非農產業產值比重,NPi為區域人均非農產業產值(i=1時為四川省指標;i=2時為全國指標)。

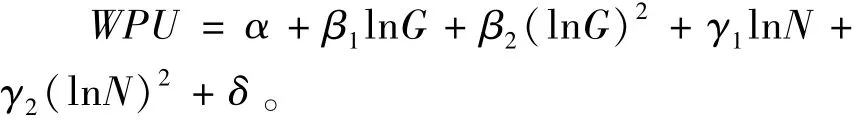

如表2所示,四川省欠發達百萬人口大縣城鎮化綜合水平與四川全省平均水平及全國城鎮化綜合水平相比,均處于嚴重滯后的狀態。與四川省綜合城鎮化水平相比,欠發達百萬人口大縣城鎮化平均水平為57.6%,比全省平均水平低42.4%,其中人口第一大縣安岳縣城鎮化綜合水平比四川省平均水平落后55.0%;與全國綜合城鎮化水平相比,百萬人口大縣城鎮化平均水平為52.0%,低于全國綜合城鎮化水平48.0%,其中14個欠發達人口大縣城鎮化綜合水平不足60.0%,欠發達人口大縣城鎮化滯后問題十分突出。

表2 2010年欠發達百萬人口大縣城鎮化綜合水平對比情況

3.2 城鎮化發展滯后于經濟發展

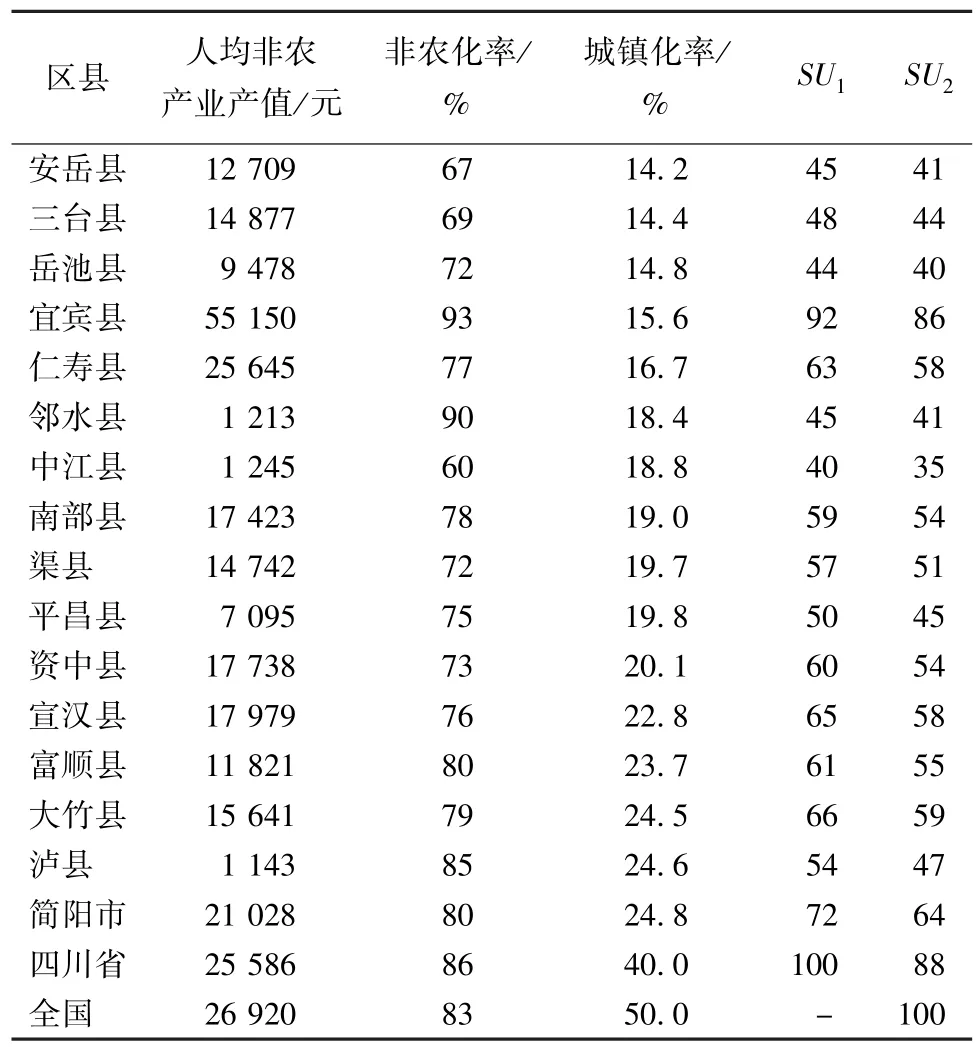

欠發達人口大縣城鎮化水平嚴重滯后于自身經濟發展水平。參照錢納里關于人均GDP與相關變量關系的基本跨國回歸模型[15],判斷地區城鎮化與經濟發展水平之間的關系,模型:

其中,α,β,γ,δ均為常數,G為人均國內生產總值,N為人口(單位:百萬)。

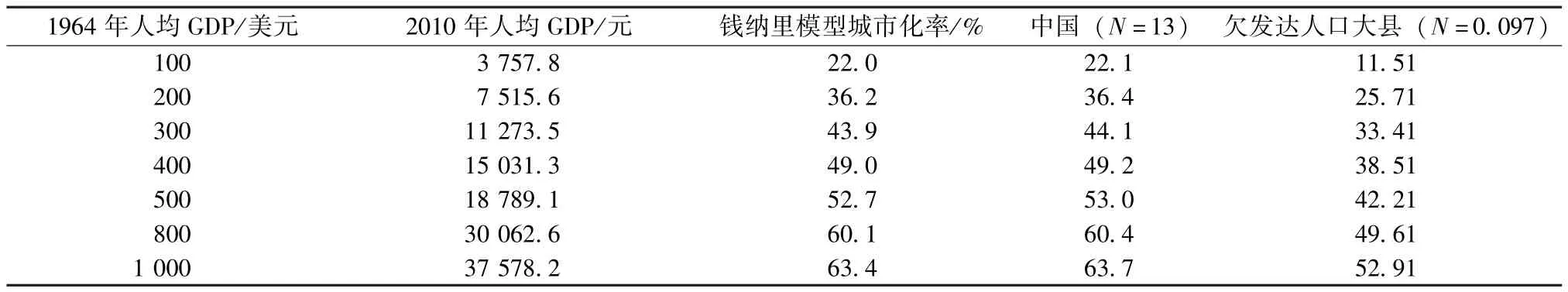

2010年欠發達百萬人口大縣平均常住人口數為97.4萬人,考慮到通貨膨脹、人口數量以及我國東中西部城鎮化的差距問題,根據統計數據求得α,β,γ,并分別導入模型得出結果如表3所示。

表3 錢納里模型測算人均GDP與城鎮化水平關系

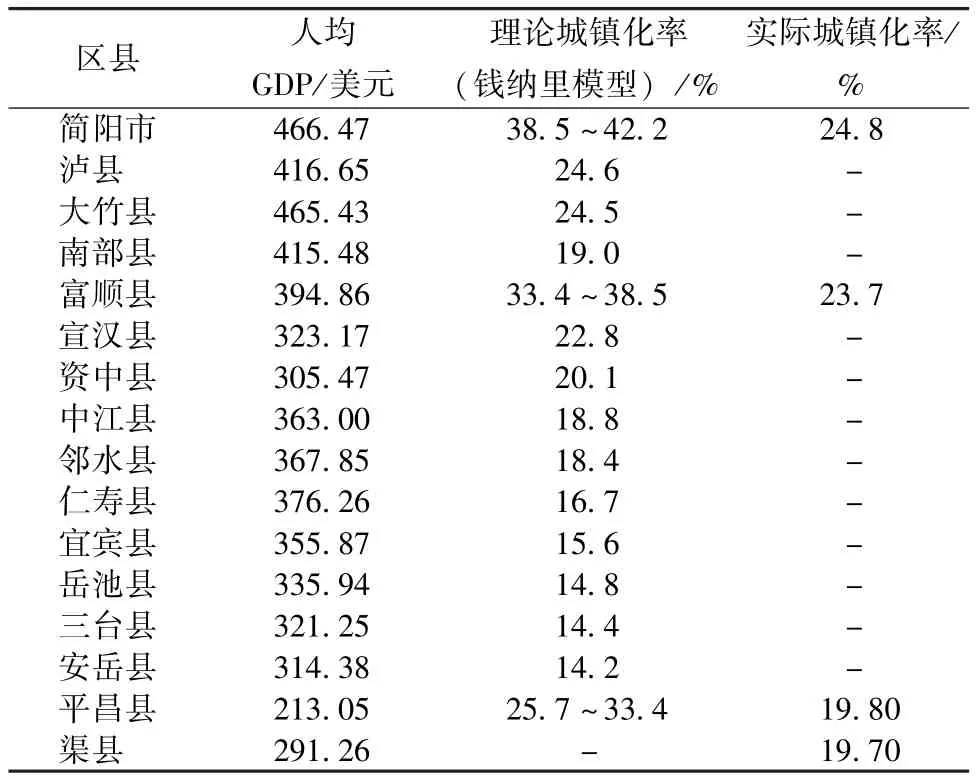

考慮GDP縮減指數,2010年四川省百萬人口縣人均GDP為576.3美元,對應的城鎮化水平43%~45%。而實際城鎮化水平遠遠落后于經濟發展帶動的城鎮化水平,表明百萬人口大縣城鎮化發展嚴重滯后于當地的經濟發展進程。分別將百萬人口大縣實際城鎮化水平與錢納里模型測算得出的城鎮化水平進行對比可知,欠發達人口大縣城鎮化發展水平普遍偏低,其中7個欠發達人口大縣實際城鎮化水平與理論城鎮化水平最高相差20%以上,安岳縣經濟發展水平與城鎮化水平相差最大,差值達24.3%(表4)。傳統方法研究表明,四川省欠發達百萬人口大縣城鎮化水平嚴重落后于自身經濟發展水平,形成“大縣小城”的格局。

表4 2010年四川省欠發達人口大縣實際城鎮化水平與錢納里模型測算對比

4 典型案例研究

4.1 安岳縣基本情況

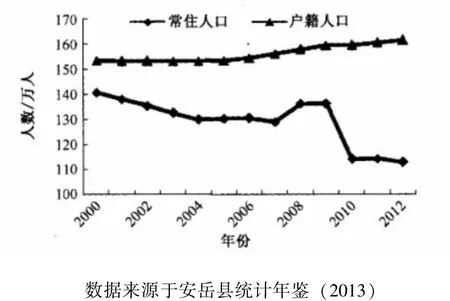

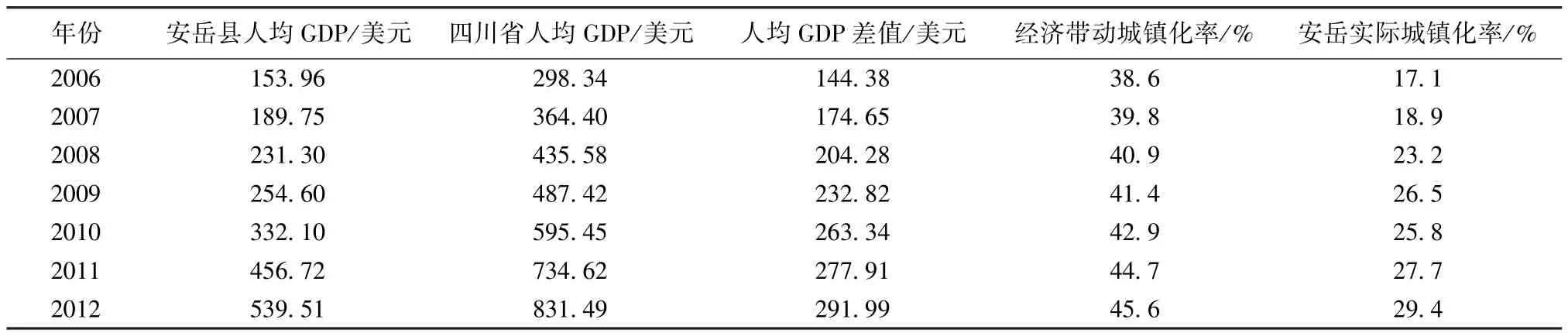

安岳縣位于四川省資陽市東部,全縣面積2690km2,轄69個鄉鎮,926個行政村、35個社區,2012年戶籍人口161.7萬(圖1);與此同時,安岳縣也是四川省外流人數最多的縣,2012年,安岳縣外出人口超過40萬;此外,安岳縣是四川省百萬人口大縣中城鎮化水平最滯后的縣,2012年安岳縣城鎮化水平為29.4%,低于全省平均水平14.1個百分點(圖2)。

圖1 2000-2012年安岳縣人口變化情況

4.2 安岳縣城鎮化動力特征分析

4.2.1 整體經濟實力弱,城鎮化發展受限

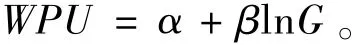

城鎮化發展與地區的經濟發展存在明顯的正相關性[16]。安岳縣產業發展處于工業化前期階段。據《安岳縣統計年鑒(2012)》,2012年,安岳縣第一產業生產總值73.1億元,占全縣生產總值的34.5%;第二產業生產總值93.1億元,在21個百萬人口大縣中排19位,工業化發展滯后。構建城鎮化與經濟水平關系的模型[15]以觀察地區經濟發展對城鎮化的帶動作用,模型:

圖2 2000-2012年安岳縣城鎮化水平變化情況

其中,WPU為城鎮化率,G為人均GDP(萬美元),α,β均為常數。

分別代入我國2000-2012年城鎮化率與人均GDP相關統計數據,得到α,β分別為0.056和0.104,導入回歸方程并進行對比。結果如表5所示。2006-2012年,安岳縣經濟發展水平嚴重滯后于四川省平均水平,并且經濟發展水平差距逐漸拉大,2012年人均GDP差距達到292.0美元。由于經濟發展水平是城鎮化發展的根本動力[17],經濟發展水平的差距導致安岳縣實際城鎮化率與本地經濟發展水平帶動城鎮化水平的差距明顯。2012年兩者之間的差距為16.2個百分點,城鎮化發展水平遠遠落后于經濟發展帶動城鎮化水平,表明安岳縣區滯后的經濟發展并未有效帶動城鎮化。

表5 2006-2012年安岳縣城鎮化水平與經濟發展水平關系

4.2.2 未形成現代化農業生產方式,農業生產效益低

四川省百萬人口大縣全部位于丘陵地區,其中安岳縣中淺丘地形占全縣面積的81.7%,耕地與資源條件惡劣,加之農業機械化水平低下、勞動力大量流失等原因導致農業生產效率低下。2012年安岳縣土地撂荒率達40%,全縣61%農業就業人口創造的農業產值僅占生產總值的33.4%,農業發展受到極大制約,至今未形成現代化農業生產方式,農業生產效益低。

4.2.3 工業化發展滯后,未能有效帶動城鎮化發展

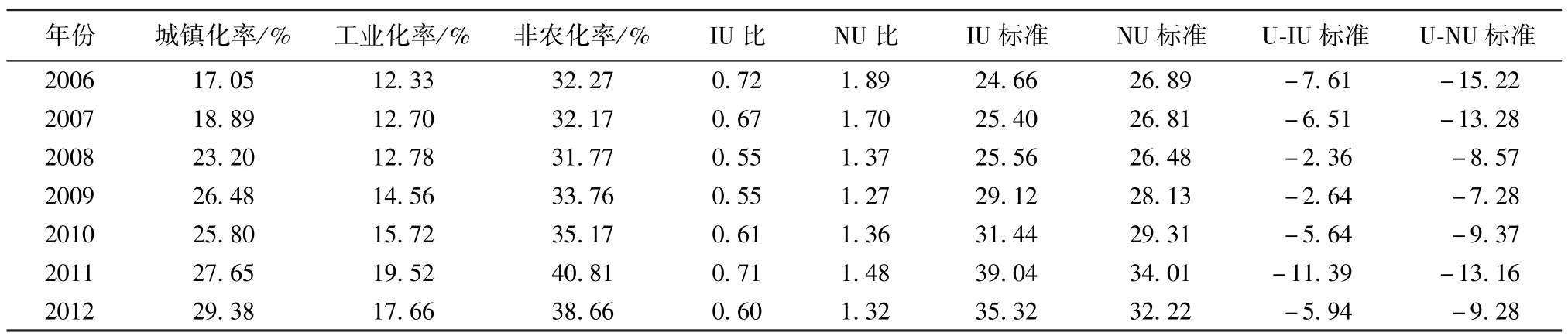

利用城鎮化指標,選取IU比(就業工業化率/城鎮化率)和NU比(就業非農化率/城鎮化率)對安岳縣城鎮化與工業化水平關系進行量化研究[18]。依據國際標準值法確定的IU標準(IU/0.5)與NU標準(NU/1.2)計算得出U-IU標準和U-NU標準,通過兩者的變化情況對安岳縣城鎮化與工業化發展之間的關系進行分析,結果如表6所示。根據發達國家和發展中國家地區發展經驗,隨著工業化、非農化和城鎮化的協調發展,IU比趨近于0.5,NU比趨近于1.2,以此作參考,2006-2012年,安岳縣城鎮化發展水平滯后于工業化發展水平,雖然兩者差距逐漸縮小,但在2012年城鎮化水平仍滯后于工業化水平5.94個百分點,滯后于非農化水平9.28個百分點。以上數據說明安岳縣工業化發展未能吸納相應數量人口就業,非農人口未能轉化為城鎮人口,安岳縣工業化發展對城鎮化的帶動作用很小。

4.2.4 城鎮化靠公共服務帶動,成為典型的“書包里的縣城”

在欠發達人口大縣城鎮化進程中,縣城公共服務水平相對較高,帶動人口向城鎮快速集聚。以安岳縣為例,安岳縣教育服務極大地帶動安岳縣的城鎮化進程。以2006-2012年安岳縣縣城與中心鎮的每千人在校學生人數指標來分別表征安岳縣教育服務水平,通過構建相關動態數據的線性相關模型,判斷公共服務對城鎮化的帶動效應。模型如下:

表6 2006-2012年安岳城鎮化滯后情況

其中,U為城鎮化率,IE為每千人在校學生人數,r為相關系數。

結果顯示,城鎮化水平與教育服務水平指標存在明顯的正相關關系,兩者的相關系數為0.82,即安岳縣教育對城鎮化發展有較強的帶動作用。2012年安岳縣新增縣城招生人數為43490人,訪談發現,安岳縣每3個進城求學學生中,每2戶家庭至少有1名家長陪讀,以此計算平均每名進城學生有0.5位家長進城陪讀,則教育帶動城鎮人口增加數量為65235人,占城鎮人口總量的19.7%。這種學生求學、父母陪讀的城鎮人口集聚模式帶動了安岳縣城鎮化發展。

公共服務帶來城鎮人口集聚與城鎮化發展,其本質是政府財政支持的結果,中央財政轉移支付成為安岳縣城鎮化發展的重要動力。2012年,安岳縣地方財政支出達39.3億元,其中教育、醫療衛生與社會保障公共服務方面的支出總額為20.8億元,占地方財政支出總額的52.8%。同時,上級政府對安岳縣的財政轉移支付為31.1億元,占地方財政總支出的79.5%。由此可以看出,中央財政轉移支付實際上成為安岳縣城鎮化發展的重要動力。

4.2.5 農村富余勞動力轉移推進城鎮化進程

發展經濟學理論證明,在本地經濟不發達、地區間經濟發展不平衡的情況下,跨區域勞動力流動轉移在長時期內存在是一種必然,也是富余勞動力尋找新就業機會的重要途徑[19]。四川省欠發達人口大縣城鎮居民收入、消費水平差距大,以安岳縣為例,2012年城鄉居民收入比、消費水平比分別為2.59和4.15,城鎮居民收入與消費水平均比農民具更大優勢;加之縣域內能吸納勞動力的空間和載體有限,導致農村勞動力大規模外流。2009- 2012年,安岳縣常住人口由136.4萬人減少到114.2萬人,年均增長率為-8.6%;2012年外流人口為47.5萬人,其中,勞務輸出占人口總量的41.6%,異地城鎮化現象十分突出。

農村富余勞動力轉移能促進城鎮化進程。首先,由于新生代農民工已適應城鎮生活,是加快城鎮化進程中潛力最大的群體。訪談結果顯示,2012年安岳縣外出民工中回鄉人口僅占外出總人口的0.4%,其中僅70%回村,即回鄉農民工數量不足0.3%。2010-2012年安岳縣商品房銷售總面積達143.1萬m2,而外出務工農民購房占購房總人口的60%以上,成為縣城房地產開發的最大購房群體,帶動當地城鎮化快速發展。其次,安岳縣農民收入增長主要由外出勞動力城鎮務工收入返還貢獻,農村勞務輸出創造的經濟效益緩解了農村資金緊缺的矛盾,是人口大縣提高農村生活水平的重要途徑。2012年,安岳縣外出從業人員工資性收入占全縣農村工資性收入的64.1%。但是,欠發達人口大縣勞動力大量轉移也會導致一系列問題。安岳縣青壯年勞動力轉移后,大量老年人口與幼兒滯留在農村,加重農村老齡化現象。因此,如何提高欠發達地區城鎮化速度的同時保證質量是其面臨的重要問題。

5 小結與討論

由于四川省欠發達人口大縣經濟發展水平實力弱,經濟水平的提高并未帶來足夠的經濟社會效益,對農民轉化為城鎮人口的作用力較弱,因此對城鎮化帶動力較小。其次,由于欠發達人口大縣產業基礎薄弱,內生型動力不足,尚不能形成推動經濟發展和城鎮化發展的最主要動力。因此,四川省欠發達人口大縣的城鎮化實質是與產業發展分離的城鎮化,自下而上的帶動力較小。而中央財政轉移支付支撐的公共服務建設對欠發達人口大縣城鎮化的帶動作用較大。城鎮主要通過自上而下的外部輸入來提升公共服務水平,并以此作為集聚城鎮人口的發展方式成為其城鎮化的重要方式。同時,由于欠發達人口大縣農村生活水平與需求的改善、提升主要依靠農村富余勞動力外出就業,導致新生代農村人口大規模外遷,農村富余勞動力異地城鎮化是人口大縣城鎮化的重要途徑。因此,四川省欠發達人口大縣的城鎮化動力本質是由富余勞動力轉移帶來的異地城鎮化、中央財政轉移支撐的城鎮拉力和農村工業化的推力共同形成的作用力。

四川省欠發達人口大縣城鎮化發展在西部地區具有一定代表性,但城鎮化發展受到多方面因素的共同作用,本文的研究僅僅基于量化手段,實地調研區域也存在一定的局限性,因此結果的普適性會受到一定限制。

[1] 陳明星,陸大道,劉慧.中國城市化與經濟發展水平關系的省際格局[J].地理學報,2010,65(12):1443-1453.

[2] 鐘秀明.推進城市化的動力機制研究[J].山西財經大學學報,2004,26(4):60-62.

[3] 楊萬江,蔡紅輝.近十年來國內城鎮化動力機制研究述評[J].經濟論壇,2010,478(6):18-20.

[4] 劉科偉.西北地區農村城鎮化發展模式研究[D].楊凌:西北農林科技大學,2004.

[5] 何念如.中國當代城市化理論研究(1975-2005)[D].上海:復旦大學,2006.

[6] 劉傳江.中國城市化的制度安排與創新[M].武漢:武漢大學出版社,1999.

[7] 崔功豪,馬潤潮.中國自下而上城市化的發展及其機制[J].地理學報,1999,54(2):106-115.

[8] 嚴國芬.對我國城市化動力機制的分析[J].城市規劃,1988(1):39-41.

[9] 薛鳳旋,楊春.外資:發展中國家城市化的新動力[J].地理學報,1997,52(3):193-206.

[10] 寧越敏.新城市化進程:90年代中國城市化動力機制和特點探討[J].地理學報,1998(5):470-477.

[11] 段杰,李江.中國城市化進程的特點、動力機制及發展前景[J].經濟地理,1999(6):79-83.

[12] 嚴國芬.對我國城市化動力機制的分析[J].城市規劃,1988(1):39-41.

[13] 孔凡文,許世衛.論城鎮化速度與質量協調發展[J].城市問題,2005,127(5):58-61.

[14] 鞠成江,呂金剛.四川省城鎮化水平與經濟增長關系的實證研究[J].區域經濟,2012(14):139-140.

[15] 張穎,趙民.論城市化與經濟發展的相關性:對錢納里研究成果的辨析與延伸[J].城市規劃匯刊,2003,146(4):10-18.

[16] 夏洪奎.東部欠發達地區城鎮化建設的難點及路徑分析[J].區域經濟,2006,19(4):97-99.

[17] 段祿峰,張沛.我國城鎮化與工業化協調發展問題研究[J].區域與城市,2009,16(7):12-16.

[18] 張庭偉.對城市化發展動力的探討[J].城市規劃,1983(5):59-62.

[19] 劉傳江,張輝.中西部農村富余勞動力轉移與城鎮化[J].經濟評論,2004(6):39-43.

(責任編輯:高 峻)

F124

A

0528-9017(2014)08-1278-06

文獻著錄格式:唐蜜,肖磊,葛幼松.四川省欠發達人口大縣城鎮化動力特征分析[J].浙江農業科學,2014(8):1278-1283.

2014-03-20

唐 蜜(1988-),女,四川成都人,碩士研究生,主要研究方向為區域經濟。E-mail:miatangchina@gmail.com。