F開發區厚油層BⅠ323單元砂體發育差異性及對連通關系的影響研究

吳盼 (中石油大慶油田有限責任公司第四采油廠,黑龍江大慶 163511)

F開發區厚油層BⅠ323單元砂體發育差異性及對連通關系的影響研究

吳盼 (中石油大慶油田有限責任公司第四采油廠,黑龍江大慶 163511)

F開發區厚油層BⅠ323單元為三角洲分流平原高彎度曲流河沉積。隨著井網的加密以及沉積認識的不斷加深,發現砂體平面分布復雜。在重新細分對比的基礎上,對該區BⅠ323單元砂體發育特征進行了深入研究。受到古地勢的影響,BⅠ323單元砂體存在3個方面的差異性:一是超覆型;二是 “殘留島”型;三是BⅠ323單元砂體與BⅠ32單元砂體疊加方式存在差異。

BⅠ323單元;單元砂體;發育特征;差異性;連通關系

近年來,隨著新鉆井資料的不斷增加,逐漸暴露出F開發區各小區塊分層標準不統一的問題。筆者應用高分辨率層序地層學理論[1],對開發區各小區塊進行精細解剖,分析發現BⅠ323單元砂體雖然在全區都穩定發育較好的砂體,但是小區塊與小區塊之間BⅠ323單元砂體沉積存在較大差異性。因此,為了能更好地認清BⅠ323單元砂體發育特征,有必要對F開發區各小區塊BⅠ323單元砂體進行差異性研究。

1 差異性分析

按照以往的認識,BⅠ323單元在全區均穩定發育厚度為4~7m的高彎度分流河道砂體。但是在應用高分辨率層序地層學原理對各小區塊進行精細解剖時發現,F開發區BⅠ323單元砂體并不是在全區都發育,根據其砂體發育的差異性,主要表現在以下3個方面:超覆型、“殘留島”型、BⅠ323單元砂體與上伏的葡萄花油層PⅠ32單元砂體疊加方式。

1.1 超覆型

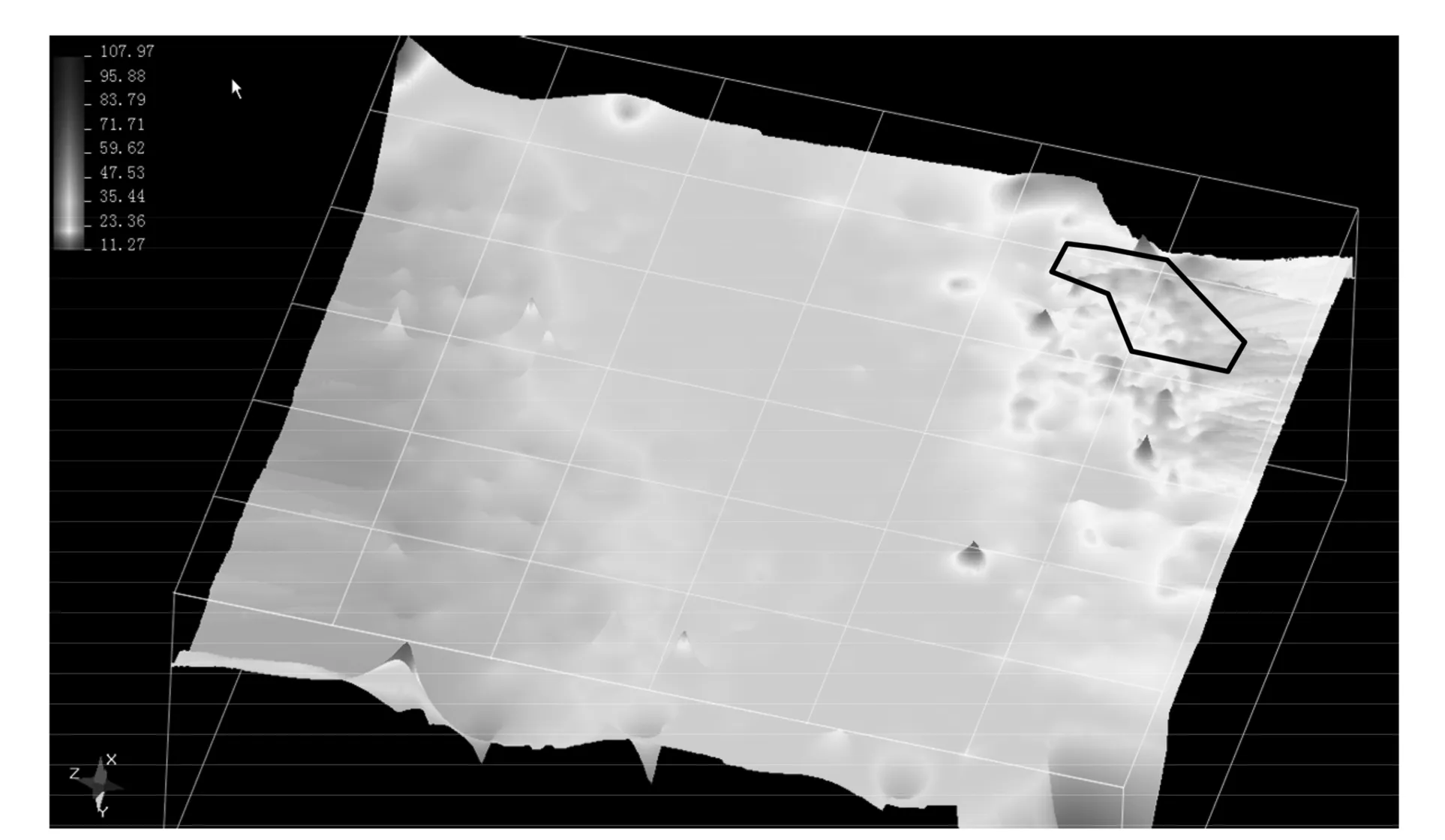

繪制全區BⅠ1~3地層厚度等值圖,可知在F開發區北東部BⅠ1~3地層厚度變薄,以一、二區為例,該區BⅠ1、BⅠ2地層厚度相當,分布穩定,2層累計厚度在23~24m,而該區東側BⅠ323東部大部分井區為填平補齊,晚期被BⅠ22強水動力環境下的河道砂體沖刷充填,造成BⅠ323曲流河道砂體殘留厚度較薄。

通過F開發區BⅠ3底界古地形圖 (見圖1)可以看出,一、二區BⅠ3整體呈現東邊低西邊高,在此古地形以及BⅠ22河道砂體下切的影響下,形成了BⅠ323單元在一、二區以213#斷層為界的超覆邊界。在213#斷層上下盤分別選井拉連井剖面,在斷層上升盤不發育BⅠ323單元,在斷層下降盤發育BⅠ323單元。故BⅠ323單元在一、二區的分布范圍以中間北北西走向的213#斷層為界,西沉東剝,即一、二區東西分異明顯,西部剝蝕強度大于東部,從而西邊古地勢高,東邊古地勢低,導致了BⅠ323單元砂體沿著213#斷層走向分布。

受到此古地勢的影響,BⅠ323單元超覆沉積邊界一直延伸到三、四區東部,形成了BⅠ323單元在F開發區的超覆沉積邊界。

1.2 “殘留島”型

隨著井網的加密,BⅠ323單元砂體平面分布的復雜性逐漸暴露出來。除了受到大環境下古地勢影響,還受到微構造環境的影響。

圖1 F開發區BⅠ3底界古地形圖

在細分對比的過程中,發現在某些區塊,追溯BⅠ323單元砂體時出現變化,某些井BⅠ1~3地層厚度與鄰井相比突然變薄,變薄厚度達5~7m之多。如四、六區內,就有32口井BⅠ1~3地層厚度突然變薄,雖然區塊內發育240#斷層,但是在該斷層上下盤均出現BⅠ1~3地層厚度突然變薄的井點,故推斷此沉積現象與斷層無關。通過繪制研究區內BⅠ323底面構造等值圖,發現厚度變薄的區域內存在構造高點。

以往的細分方法是完全按照 “旋回對比”的原則,將厚度變薄井點BⅠ41之上的一套厚度為4~6m的完整旋回的砂體劃分為BⅠ323單元,依次類推,從而導致BⅠ32砂體 “竄層”嚴重。

在高分辨率層序地層學原理的指導下,對示范區內208口油水井進行精細對比,發現在BⅠ1~3地層厚度變薄的井點均發育BⅠ41單元。前人研究認為F開發區BⅠ4單元沉積結束后,由于松遼盆地湖盆性質是寬緩的淺水湖盆,由于基底隆升作用進一步加強,造成湖盆水域急劇南撤,使包括F區在內的大慶長垣北部廣大地區暴露地表,發展成為陸地環境,使BⅠ4小層遭受BⅠ323單元大面積的河流沖刷剝蝕。根據此認識,研究區內地層厚度變薄的井點發育BⅠ41單元,之上并非發育水動力很強的大型河道砂體,根據周圍鄰井對比,認為BⅠ41單元之上被忽視的一段厚度為0.5~2m不等的泥巖沉積為BⅠ323單元沉積物,而那套旋回完整的河道砂體為BⅠ32單元沉積物。

分析原因是由于BⅠ323單元屬于高彎度曲流河沉積,以側向加積為主,多期河流經過側向遷移,相互切疊,形成BⅠ323單元大片復合砂體,在區塊內地層厚度薄的井點恰好是構造高點,河流間未疊置的區域形成 “殘留島”,主要沉積泥巖。

按照新的認識對示范區內油水井新井重新細分對比,并繪制出新的BⅠ323單元沉積相帶圖,確定出示范區內 “殘留島”范圍。

運用此認識成果,在F開發區六區中部及西部均發現BⅠ323單元大面積沉積泥巖現象,并在F開發區內確定出BⅠ323單元砂體沉積泥巖的范圍。

1.3 BⅠ323單元砂體與BⅠ32單元砂體疊加模式

BⅠ32單元發育高彎度曲流河砂體,河流水動力強。經過各區塊的細分對比,發現F開發區BⅠ323單元砂體與BⅠ32單元砂體之間的疊加方式存在差異。

如在五區,BⅠ32與BⅠ323單元2套砂體嚴重切疊在一起,砂體之間隔層幾乎不發育,0.2m薄夾層極其發育,BⅠ32與BⅠ323單元界限劃分主要依據微電極曲線以及自然電位曲線的回返,判斷BⅠ32河流能量強弱,對BⅠ323單元砂體下切程度來劃分界限。

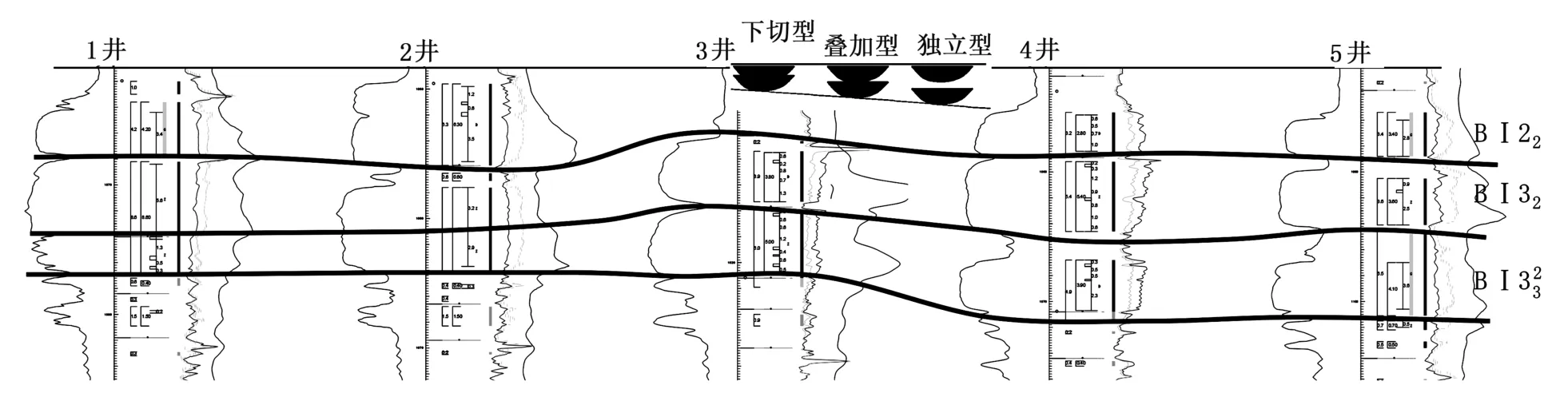

研究發現F開發區從一、三區至五、六區砂體切疊嚴重,界限不明顯,在東北部由于BⅠ32單元存在超覆沉積邊界,在超覆邊界附近遠離主河道帶,河流能量不強,BⅠ32單元砂體與BⅠ323單元砂體之間切疊不那么嚴重,而在七、八區為2套獨立的砂體,界限明顯。通過對各區塊單井測井曲線分析,認為F開發區從北往南,由于受到河流水動力及古地勢的影響,越往南,河流離北邊物源方向越遠,可容納空間增大,南邊BⅠ32與BⅠ323單元河道砂體間相互切疊越來越小,直至砂體相互獨立,中間發育一段泥巖隔層。如圖2所示,1井BⅠ32單元河道砂體對下伏的BⅠ323單元河道砂體切疊嚴重,導致該井BⅠ323單元砂體厚度僅為3m;而往南邊的4井、5井BⅠ32與BⅠ323單元河道砂體間則發育有厚度近2m的泥巖隔層。3井則是過渡井,BⅠ32與BⅠ323單元河道砂體整好疊加在一起,中間發育不到1m的隔層。

圖2 F開發區自北往南連井剖面

結合測井曲線響應,通過連井剖面分析,認為F開發區BⅠ32與BⅠ323單元砂體之間存在如圖3所示的砂體沉積模式?。在BⅠ32單元水動力較強的區域,BⅠ32對下伏的BⅠ323單元砂體表現較強的沖刷作用,導致BⅠ323單元砂體厚度較薄,屬于下切型;而在BⅠ32單元水動力較弱的區域,BⅠ32單元砂體對下伏的BⅠ323單元砂體沖刷作用很弱,BⅠ323單元先期河流的漫灘沉積以及泥質含量較多的邊灘沉積會保留下來,形成隔層,從而沉積2套獨立的砂體,屬于獨立型;而在這2種不同的河流動力之間存在過渡的水動力,在這種水動力的影響下,BⅠ323單元砂體正好疊加在BⅠ32單元砂體之上,屬于疊加型。

圖3 BⅠ32與BⅠ323單元砂體沉積模式圖

通過對F開發區各區塊的研究,初步確定出BⅠ32與BⅠ323單元砂體3種疊加模式的分布范圍。

2 BⅠ323單元砂體不同特征對連通關系的影響

2.1 砂體平面連通關系影響

確定出BⅠ323單元砂體的超覆沉積邊界以及尖滅的范圍,對于砂體平面連通關系將有重要的影響。按原認識BⅠ323單元砂體間相互連通或者是一類連通,實際上由于對比時 “竄層”,經過重新認識后應該是不連通的。

如四、六區,采油井10井與注入11井、12井、13井及14井的連通關系在重新認識后發生了很大的變化。采油井10井BⅠ323單元為河間砂,按照原認識,其4口注入井BⅠ323單元均發育河道砂體,為二類連通。經過重新對比后,2口注入井12井及13井BⅠ323單元發育一段厚度為1m左右的泥巖,所以采油井與這2口注入井BⅠ323單元是不連通的,與其連通最好的注入井是11井及14井。

2.2 砂體垂向連通關系影響

BⅠ323單元與上伏的BⅠ32單元砂體之間的切疊程度直接關系到垂向上的連通關系。通常情況下河流相沉積的垂向加積模式自下而上依次為[2]:中粗粒河道砂巖、細粒邊灘、漫灘粉砂巖以及洪泛泥巖,表現為河流沉積的 “二元結構”。當2期河流相沉積相互疊加時,一般縱向是不連通的,形成相互獨立的流動單元,而當后期河流具有明顯的下切作用時,縱向上相互連通要視下切作用的程度來確定。

當BⅠ32單元砂體下切較微弱時,BⅠ323單元先期河流的漫灘沉積及泥質含量較多的邊灘沉積會仍有部分保留下來,上下2期不能相互連通;當BⅠ32單元砂體下切作用把間灣泥巖以及邊灘漫灘粉砂巖沖刷掉時,BⅠ32單元河道砂體直接疊加在先期沉積的河道砂體之上,在這種情況下,上下2層砂體便可以相互連通。

3 結語

F開發區BⅠ323單元發育高彎度河道砂體,但是砂體平面分布復雜,由于古地勢的影響,BⅠ323單元砂體沉積主要在3個方面存在差異:因受到古地勢影響而未沉積,從而在北部形成超覆沉積邊界;因局部微構造高點而導致BⅠ323單元沉積泥巖,形成 “殘留島”;BⅠ323單元與上伏的BⅠ32單元砂體之間的疊加方式因受河流能量、古地勢的影響而存在差異,總結出下切型、疊加型、獨立型3種砂體沉積模式。

[1]馬世忠.松遼盆地河流-三角洲體系高分辨率層序地層學、儲層構型及非均質模型研究 [D].北京:中國科學院地質與地球物理研究所,2003.

[2]呂曉光,于洪文,田東輝,等.高含水后期油田細分單砂層的地質研究[J].新疆石油地質,1993,14(4):345-349.

[編輯] 洪云飛

TE121.3

A

1673-1409(2014)20-0010-04

2014-03-13

吳盼(1985-),女,助理工程師,現主要從事油藏靜態方面的研究工作。