A開發區聚驅采出井壓裂措施探討

白潔 (中石油大慶油田有限責任公司第一采油廠第五油礦,黑龍江大慶 163000)

A開發區聚驅采出井壓裂措施探討

白潔 (中石油大慶油田有限責任公司第一采油廠第五油礦,黑龍江大慶 163000)

如何選擇壓裂井、層,提高措施的精確度,使投入所獲得的效益最大化是亟待解決的問題。針對A開發區的實際情況,對不同聚驅階段壓裂對象進行了選擇,具體闡述了聚驅壓裂選井選層原則。現場施工表明,薄差層壓裂在增液、增油幅度和抑制含水上升速度方面均好于全井壓裂;與未壓裂臨井相比,薄差層壓裂井的含水率更低,取得了較好的開發效果。

聚合物驅;油井壓裂;選井選層

經過近十幾年的聚合物驅 (簡稱聚驅)工業推廣,該技術日益成熟,其表現以下特點[1]:井距越來越小,由聚驅推廣初期的250~300m逐步加密為175、150、125m;由于開采對象由主力油層向二類油層轉變,油層的非均質性越來越強,剩余油越來越零散,單井注聚方案個性化設計越來越強;聚驅開采周期縮短,隨著井距的縮小聚驅的開采周期進一步縮短,跟蹤調整的及時性加強,單井動態分析工作更加繁重。

A開發區是一套河流三角洲沉積的多段旋回以正韻律沉積為主的油層,聚驅過程中層間、層內矛盾突出,加之近年來因聚驅開發對象逐步由主力油層轉變到 “薄、低、窄、差”的二類油層,因而需要進行油、水井措施改造。為此,筆者對該開發區聚驅采出井壓裂措施進行了探討。

1 不同聚驅階段壓裂對象的選擇

在聚驅開發過程中,應以保質保量地順利注入注入井、井組間注入速度均衡為原則。同時,保證注入井在破裂壓力控制下,注入壓力達到最大的升幅,即注入一定分子量條件下聚合物擴大波及體積的作用達到最大化。

1.1 空白水驅及見效初期采出井高滲透層不壓裂

由于在聚驅驅油方案設計時,主力油層的聚驅控制程度均大于85%,二類油層聚驅控制程度均大于70%,為充分發揮聚合物的調剖作用,使注聚后壓力達到一定的升幅后保證聚驅效果,應對發育差的油層及注入困難的注入井進行壓裂改造,減少層間差異,保證正常注入,防止因井距縮小而壓出高滲透條帶。

1.2 見效高峰期及含水回升初期壓裂全部油層

見效高峰期及含水回升初期應根據實際情況壓裂全部油層,具體措施如下:①對見效滯后的采出井進行全井壓裂引效,促進開發周期同步;②根據產量情況壓裂高滲透層上產增油;③對處于含水回升第一階段的井 (剖面即將反轉)的接替層及低滲透層壓裂以延長含水穩定期。

1.3 含水回升后期及后續水驅階段以壓裂低滲透層為主

在含水回升后期及后續水驅階段較難確定壓裂層,若采取壓裂措施,一旦壓開高水淹層,將會導致全井含水迅速上升,從而降低含水回升期的采收率,影響聚驅整體效果。因此,該階段的壓裂對象應該是動用相對較差的低滲透油層,由此改善層間矛盾、減緩含水回升速度、提高累計產油量。

2 聚驅壓裂選井選層原則

2.1 選井原則

1)注采關系相對完善,至少有2個以上方向受效,以保證供液能力;剩余油富集區 (斷層附近等)至少有一個方向受效。

2)采液強度低于區塊平均水平、生產能力低于鄰井的井。

3)全井油層滲透率較低或各小層滲透率在縱向上差異較大,層間矛盾突出井。

4)壓裂層段砂巖厚度要求在2.0m以上,上下隔層在1.8m以上(除薄隔層壓裂);壓裂層段與高水淹層之間的上隔層在2.5m以上。

5)注聚初期未見效的井 (即使含水較高),即使周圍采出井已經見效,也應進行全井壓裂引效;注聚見效期和見效高峰期,應選擇采聚濃度低于鄰井的低產液、低沉沒度、井組注采比大于1.2的井[2];注聚后期,對含水、采聚濃度低于區塊平均水平的井可以壓裂,對于全井含水高于90.0%,測井資料反映高產液層高水淹、低含水飽和度層動用差的井,可采取封堵高產水層、同時壓裂低產液層的措施。

2.2 選層原則

1)窄條狀分布的河道砂體或廢棄河道遮擋的部位,剩余油相對富集的厚油層可以壓裂。

2)動用較差的中、低滲透油層,在全井產液較低的條件下可以壓裂。

3)以條帶狀或坨狀分布面積較大的主體薄層砂,如果周圍注水井注入狀況較好,可以作為壓裂目的層。

4)“厚注薄采”的薄層砂,注水井注水狀況較好,但油井受層間干擾影響后動用差,這類層位可作為壓裂目的層。

5)注聚見效初期,對油層厚度大、發育不均勻井以及產液量較低、含水較高井,優先選擇中、低滲透層進行壓裂,高滲透層暫不壓裂。

6)見效高峰期,含水較低、產液量較低井,厚度大,全井滲透率相對均勻,層間矛盾較小,可采取全井壓裂以擴大聚驅效果,或根據生產實際情況采取兩次壓裂,延長注聚效果。

7)含水回升期,應結合動態分析結果,選擇見效滯后的井的中、低滲透層進行壓裂,以延緩含水上升,縮短開采周期。

8)表外儲層最好不作為獨立的壓裂層段,因壓裂后有效期短,導致經濟效益較差。

9)盡量避免壓裂重復層位。

10)壓裂層段砂巖厚度至少要2.0m以上。

11)壓裂層段沒有固井質量問題。

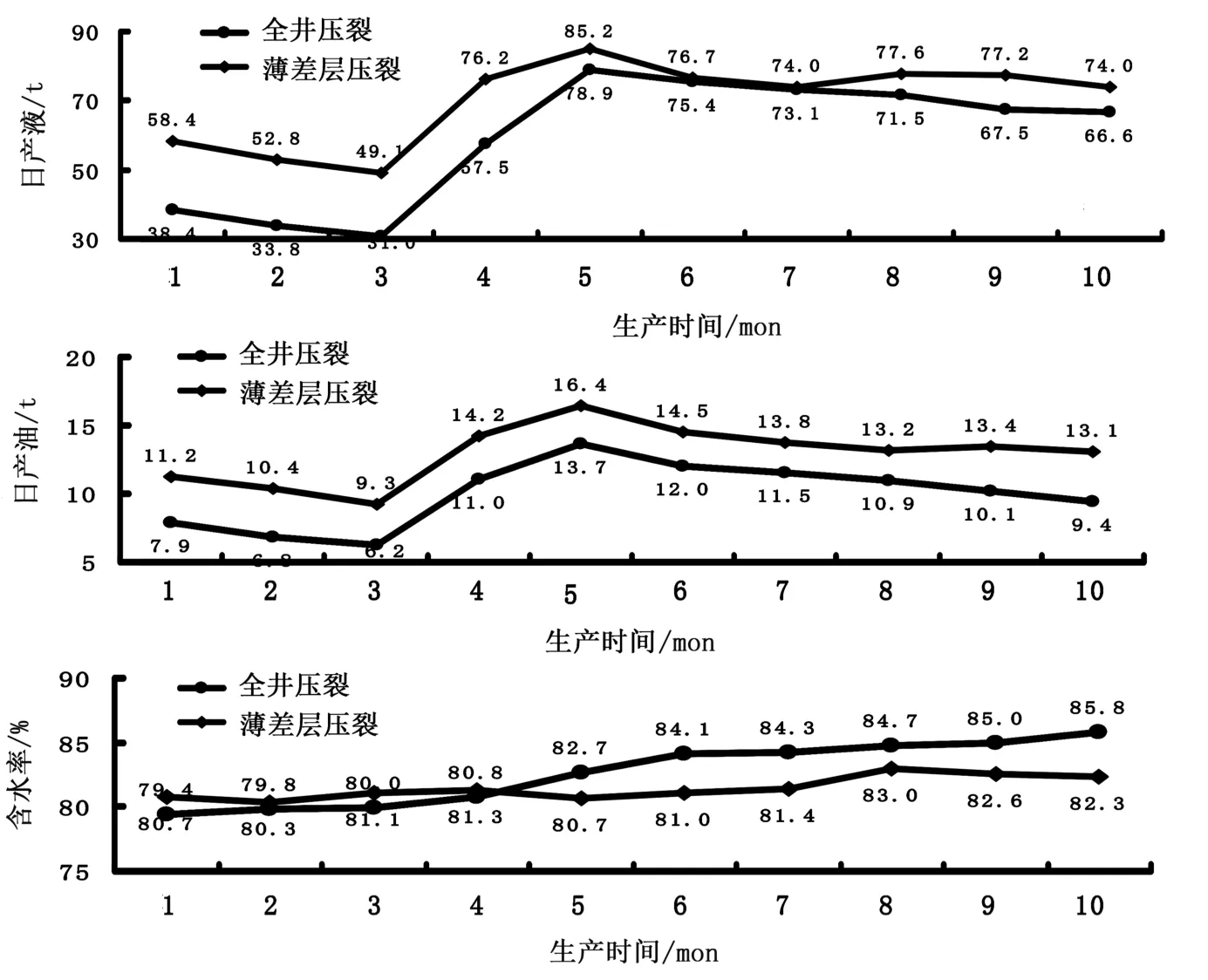

圖1 薄差層壓裂與全井壓裂生產數據曲線對比圖

3 應用效果

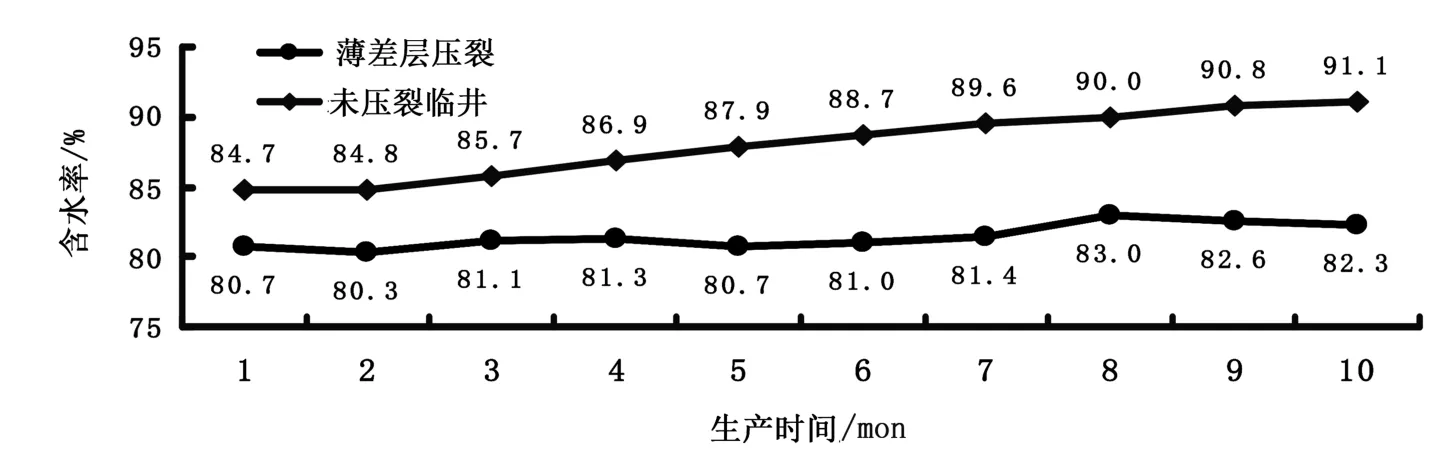

自1996年至2007年A開發區進行聚驅開發,共計實施采油井壓裂644口,對比585口。在不同注聚階段采取壓裂措施,低含水穩定期的每米日增油最大,而后續水驅及見效前的每米日增液最高。全井壓裂與薄差層壓裂生產數據曲線對比圖如圖1所示。從圖1可以看出,薄差層壓裂在增液、增油幅度和抑制含水上升速度方面均好于全井壓裂 (薄差層壓裂19口,全井壓裂15口)。薄差層壓裂井與未壓裂臨井含水曲線對比圖如圖2所示。由圖2可知,與未壓裂臨井相比,薄差層壓裂井的含水率更低 (薄差層壓裂采出井含水上升幅度0.18%/月,而未壓裂臨井含水上升幅度為0.71%/月),因而取得了較好的開發效果。

圖2 薄差層壓裂井與未壓裂臨井含水對比曲線圖

[1]吳奇.酸化壓裂技術[M].北京:石油工業出版社,2000.

[2]劉明慧,陳德春.改善壓裂效果的技術研究與應用[J].西安石油大學學報(自然科學版),2012,23(3):20-24.

[編輯] 李啟棟

TE357

A

1673-1409(2014)20-0103-02

2014-03-13

白潔(1984-),女,助理工程師,現主要從事油田油藏動態分析方面的研究工作。