準南霍瑪吐背斜帶原油地球化學特征及油源分析

倪倩,劉建 (長江大學地球科學學院,湖北武漢 430100)

趙智鵬,關小曲 (中石油華北油田分公司地球物理勘探研究院,河北任丘 062552)

準南霍瑪吐背斜帶原油地球化學特征及油源分析

倪倩,劉建 (長江大學地球科學學院,湖北武漢 430100)

趙智鵬,關小曲 (中石油華北油田分公司地球物理勘探研究院,河北任丘 062552)

準噶爾盆地南緣霍瑪吐背斜帶油源豐富,成藏條件良好,在古近系、新近系均獲高產工業油氣流。通過對準噶爾盆地南緣霍瑪吐背斜帶原油或油砂抽提物飽和烴與芳烴氣象色譜-質譜分析,研究了原油及油砂抽提物中的族組成、正構烷烴、類異戊二烯烷烴以及甾萜烷系列化合物的分布特征,并結合碳同位素特征,對原油類型進行了劃分,且對油源做了初步的分析。研究表明,霍瑪吐背斜帶原油可劃分為2種類型:A類原油主要分布于霍爾果斯背斜、瑪納斯背斜、吐谷魯背斜、安集海背斜、呼圖壁背斜,其地球化學特征與白堊系烴源巖相似;B類原油主要分布在獨山子背斜,主要來源于古近系安集海河組烴源巖。

霍瑪吐背斜帶;地球化學特征;原油;碳同位素特征

準南霍瑪吐背斜帶位于準噶爾盆地北天山山前斷褶帶的二級構造單元上,西鄰四棵樹凹陷,北靠昌吉凹陷,南接齊古斷褶帶,東至阜康斷裂帶。主要構造包括獨山子背斜、安集海背斜、霍爾果斯背斜、瑪納斯背斜、吐谷魯背斜、呼圖壁背斜。準噶爾南緣前陸盆地為晚古生代-中、新生代的擠壓復合疊加型前陸盆地。自形成至今,經歷了復雜的構造變形,斷裂普遍發育,圈閉類型繁多,形成了多種類型的油氣藏[1-2]。露頭及鉆孔資料表明,該區主力烴源巖為侏羅系煤系地層及白堊系湖湘泥巖,此外,古近系安集海河組烴源巖也具有一定生烴潛力[3-4]。筆者在前人研究的基礎上,從原油族組分、飽和烴氣相色譜、碳同位素、生物標志化合物等方面,綜合剖析了準噶爾盆地南緣霍瑪吐背斜帶原油的地球化學特征,探討了霍瑪吐背斜帶油氣來源。

1 原油地化特征

1.1 原油族組成

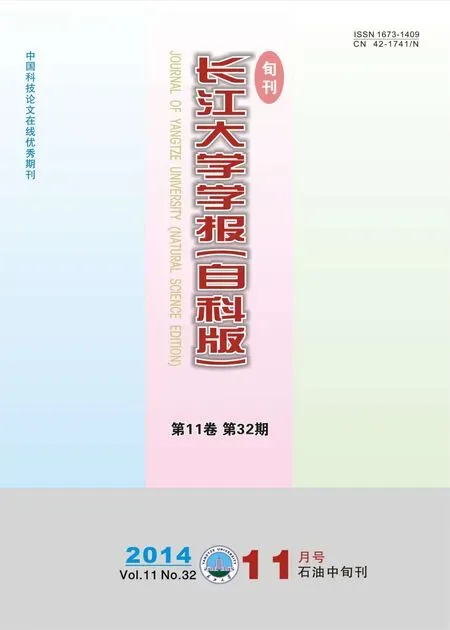

表1 研究區原油族組分一覽表

霍瑪吐背斜帶原油族組成均以飽和烴、芳烴為主,而非烴、瀝青質含量較低;飽和烴質量分數大多大于70%,飽芳比一般大于10%(見表1)。總的來說,霍瑪吐背斜帶原油族組成具有“兩高一低”的特征,即高飽和烴含量、高飽芳比和低“非烴+瀝青質”含量。整體呈現成熟度較高、有機質為腐泥型的特點。可推斷其生油母質較好,且沒有經歷過明顯的生物降解作用。

1.2 飽和烴特征(正構烷烴、類異戊烷烴分布特征)

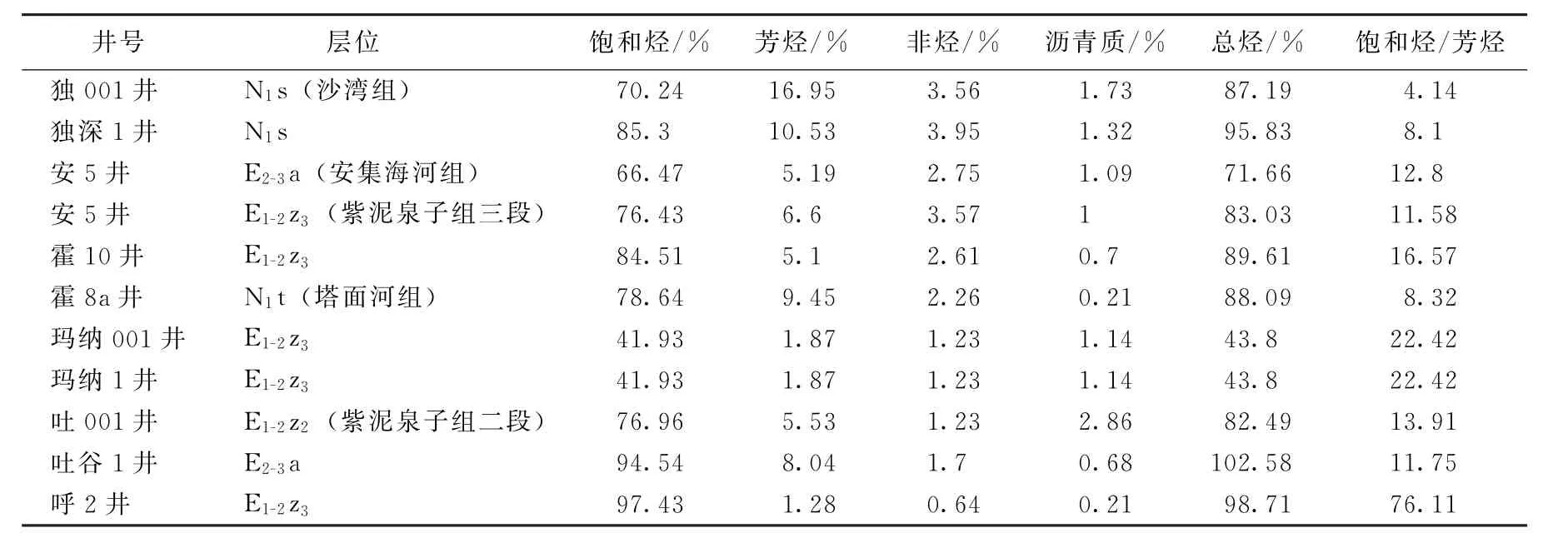

圖1 研究區原油OEP頻率分布直方圖

霍瑪吐背斜帶正構烷烴曲線分布型式為雙峰型,主峰碳為nC17~nC19、nC23~nC25,OEP(奇偶優勢指數)大多在1~1.1(見圖1),∑C21-/∑C22+平均值為1.05,這些指標指示原油母質來源既有低等水生生物也有高等陸生植物,且原油均為成熟油。

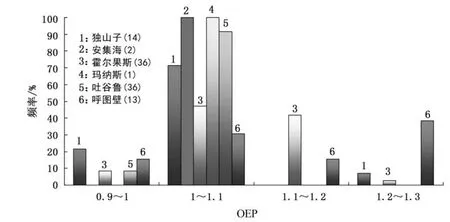

除獨山子背斜原油外,研究區其他背斜原油姥植比Pr/Ph均小于1,大多為0.4~0.8,Pr/nC17大多

為0.2~0.4,Ph/nC18大多為0.3~0.7,且含有β胡蘿卜烷和γ胡蘿卜烷,表明沉積環境為缺氧的超鹽度環境。而獨山子背斜原油姥植比Pr/Ph為0.4~1.7,且多大于1,Pr/nC17為0.3~1.5,Ph/nC18為0.2~1.0,不含β胡蘿卜烷和γ胡蘿卜烷。這些指標表明除獨山子背斜原油較研究區其他背斜原油成熟度低,且獨山子背斜原油母質沉積環境為弱氧化-弱還原環境[5-6]。因此,獨山子背斜原油與其他背斜原油可能來源于不同的烴源巖(見表2)。

表2 研究區原油飽和烴色譜參數

2 原油類型劃分

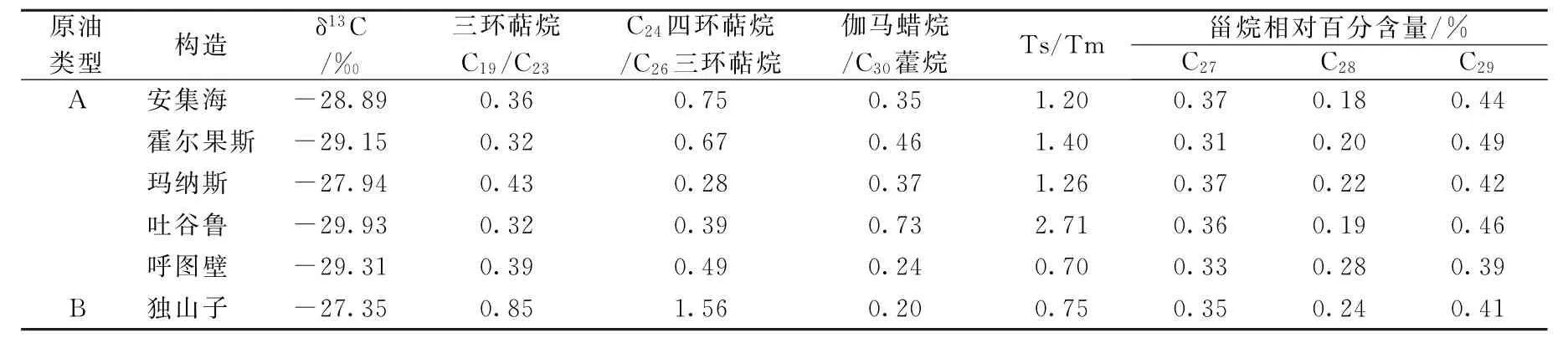

根據原油地球化學特征(見表3),霍瑪吐背斜帶原油可劃分為2類(A類、B類)。

表3 原油地化參數分類表

2.1 A類原油地化特征

A類原油分布范圍較廣,主要見于霍瑪吐地區以及安集海和呼圖壁地區,出油層位以古近系紫泥泉子組為主。該類原油碳同位素較輕,大多在-27.94‰~-30.75‰之間,全油及族組分碳同位素組成芳烴>非烴>原油>烷烴;Pr/Ph一般為0.47~1;三環萜烷含量較高,且三環萜烷中C19<C20<C21<C23;C24四環萜烷含量低,C24四環萜烷/C26三環萜烷比值為0.25~0.79,均小于1.0;三環萜烷較五環萜烷含量高,比值一般為0.4~2.5,表示水生生物對母質的貢獻較大;ααα-20R規則甾烷中C27、C29含量較高,C27、C28、C29呈“V”形分布,重排甾烷、孕甾烷有一定豐度,表明母質以藻類等水生生物為主,且陸源有機質也有貢獻;此外,五環三萜烷中γ蠟烷/C30藿烷大于0.2,γ蠟烷指數較高,代表沉積環境為還原環境;C29甾烷20S/(20S+20R)為0.41~0.58,平均0.47;C29甾烷ββ/(ββ+αα)為0.46~0.63,平均0.57,表明該類原油成熟度較高。

2.2 B類原油地化特征

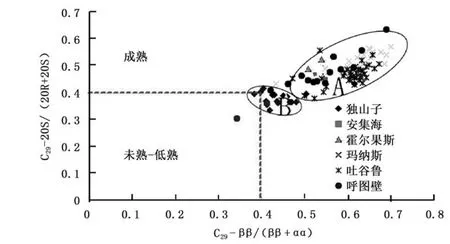

B類原油目前只見于獨山子背斜,出油層位以古近系沙灣組為主。該類原油全油碳同位素為-27.14‰~-27.82‰,全油及族組分碳同位素組成芳烴>非烴>原油>烷烴;Pr/Ph值為0.78~1.78,一般大于1.0;三環萜烷中C19、C20、C21主要呈下降型分布,部分樣品為C19三環萜烷含量略低于C20、C21三環萜烷;五環三萜烷中的γ蠟烷/C30藿烷值一般為0.2 ~0.3,γ蠟烷含量較A類原油低;根據姥植比和γ蠟烷含量綜合判斷B類原油母質沉積環境為弱氧化-弱還原環境; C24四環萜烷含量較A類原油高,C24四環萜烷/C26三環萜烷的比值0.74~2.35,一般大于1.0;三環萜烷較五環萜烷低,比值0.04~0.34;藿烷系列Ts/Tm值大致在0.6左右;規則甾烷呈C29>C27>C28的“V”字型分布模式,且藻甾烷含量高,C29甾烷20S/(20S+20R)值為0.33~0.43,平均值為0.38,C29甾烷ββ/(ββ+αα)為0.38~0.61,平均值為0.44,成熟度偏低,較A類原油小(見圖2)。

圖2 研究區原油成熟度圖

3 油源分析

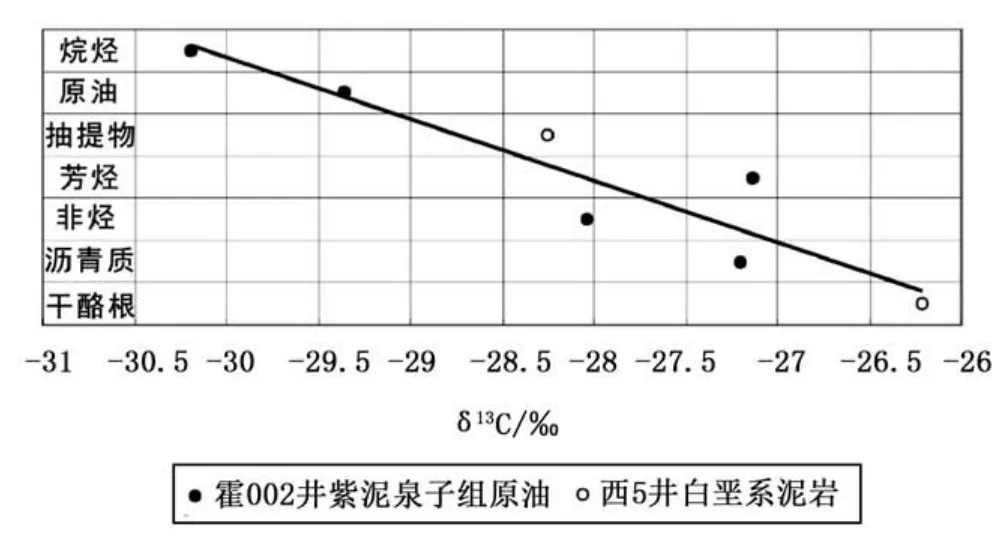

圖3 A類原油與白堊系烴源巖碳同位素類型曲線對比

3.1 碳同位素(δ13C)組成對比

穩定碳同位素δ13C在油源對比中被廣泛應用。石油的同位素組成取決于原始有機質性質、生成環境和演化程度,不同成因的石油其同位素組成有較大差異[7]。A類原油碳同位素為-27.94‰~-30.75‰,比二疊系湖相源巖原油重,比古近系原油輕,與白堊系烴源巖更接近;B類原油碳同位素為-27.14‰~-27.82‰,較二疊系和白堊系源巖原油重,與古近系安集海河組烴源巖更接近。

碳同位素類型曲線對比結果顯示,霍002井紫泥泉子組原油可能與西5井白堊系烴源巖具有良好親緣關系;獨001井沙灣組原油可能與獨深1井安集海河組烴源巖具有良好親緣關系(見圖3~4)。

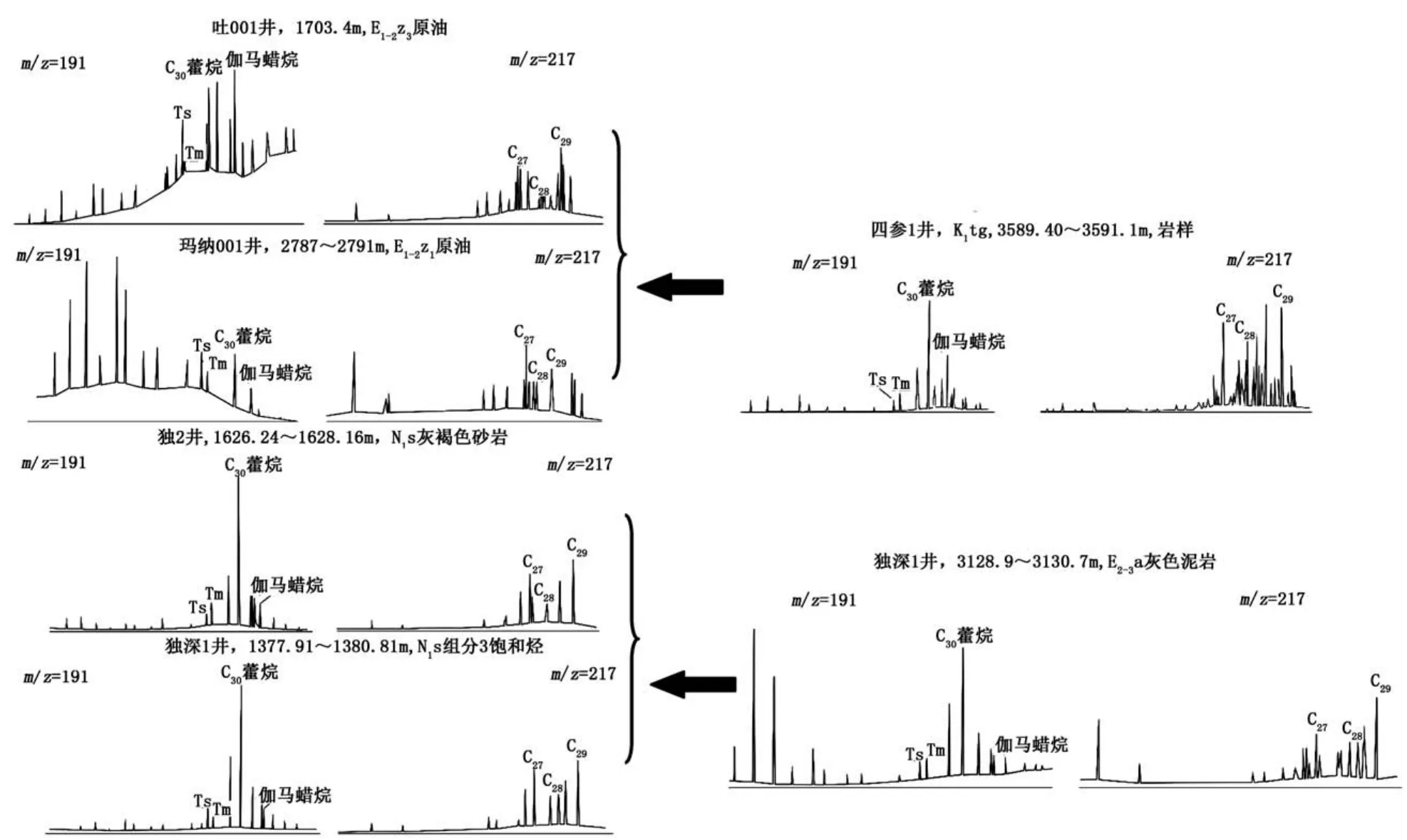

3.2 生物標志化合物對比

白堊系烴源巖Pr/Ph較低,一般在0.7~1.0,Pr/nC17在0.3~0.4,Ph/nC18在0.3~0.4,m/z=91質量色譜圖(見圖5)顯示伽馬蠟烷含量高,γ蠟烷/C30藿烷一般大于0.2,C30藿烷含量高而莫烷含量低,Tm有一定含量;m/z=217質量色譜圖(見圖5)顯示ααα-20R規則甾烷中C29與C27含量幾乎相等,C27、C28、C29呈“V”形分布,有一定量的重排甾烷,β-胡蘿卜烷、孕甾烷亦很豐富;且根據盆地模擬結果白堊系烴源巖在新近紀已達成熟;整體來看,白堊系烴源巖質量色譜圖與A類原油質量色譜圖極為相似,都表現為低等水生生物貢獻為主的母質來源和偏還原的沉積環境以及相對較高的成熟度。

圖5 綜合油源對比圖

古近系安集海河組烴源巖Pr/Ph為0.4~1.9,Pr/nC17在0.4~0.8,Ph/nC18在0.4~1.5,m/z=191質量色譜圖(見圖5)顯示伽馬蠟烷含量較低,γ蠟烷/C30藿烷在0.2左右,莫烷有一定含量,Ts含量較低;m/z=217質量色譜圖(見圖5)顯示ααα-20R規則甾烷中C27與C29含量幾乎相等,C27、C28、C29呈“V”形分布,重排甾烷含量極低,甲藻甾烷含量高。總體來說,安集海河組烴源巖質量色譜圖與B類原油極為相似,都表現為水生生物和陸源有機質的共同來源和弱氧化-弱還原的沉積環境以及相對偏低的成熟度。

4 結論

1)霍瑪吐背斜帶原油具有高飽和烴含量、高芳烴含量、低“非烴+瀝青質”的特征,正構烷烴曲線分布完整,多呈雙峰型,且OEP大都為1.0左右,顯示原油大多成熟且無生物降解作用。

2)霍瑪吐背斜帶原油或油砂提取物可分為2類:A類原油分布范圍較廣,包括霍爾果斯背斜、瑪納斯背斜、吐谷魯背斜、安集海背斜、呼圖壁背斜5個背斜的原油及油砂抽提物;B類原油僅分布在獨山子背斜。

3)不同類型原油來源不一致:A類原油各類地化指標與下白堊統吐谷魯群烴源巖有較好匹配關系,表明其來自白堊系烴源巖;B類原油則與古近系安集海河組烴源巖有很好的一致性,表明其來自于安集海河組烴源巖。

[1]魏東濤,趙應成,阿不力米提,等.準噶爾盆地南緣前陸沖斷帶油氣成藏差異性分析[J].高校地質學報,2010,16(3):339-350.

[2陳書平,漆家福,于福生,等.準噶爾盆地南緣構造變形特征及其主控因素[J].地質學報,2007,81(2):151-157.

[3]達江,宋巖,柳少波,等.準噶爾盆地南緣前陸沖斷帶油氣成藏組合及控制因素[J].石油實驗地質,2007,29(4):355-360.

[4]阿布力米提,唐勇,李臣,等.準噶爾盆地南緣前陸盆地白至系生油的新認識[J].新疆石油地質,2004,25(4):446-448.

[5]侯讀杰,馮子輝.油氣地球化學[M].北京:石油工業出版社,2011.

[6]盧雙舫,張敏.油氣地球化學[M].北京:石油工業出版社,2008.

[7]王強,付曉文,徐志明,等.穩定碳同位素在油氣地球化學中的應用及存在問題[J].天然氣地球科學,2005,16(2):233-237.

[編輯] 洪云飛

TE122.13;TE122.14

A

1673-1409(2014)32-0005-04

2014-07-06

國家科技重大專項(2011ZX05003-005)。

倪倩(1989-),女,碩士生,現主要從事油藏地質方面的研究工作。

劉建(1965-),男,博士,高級工程師,現主要從事石油地質方面的教學與研究工作;E-mail:wh41832@hotmail.com。