高層建筑物基坑圍護墻變形監測方案

——以茂業天地工程監測為例

屈吉慶(太原市勘察測繪研究院,山西太原 030002)

高層建筑物基坑圍護墻變形監測方案

——以茂業天地工程監測為例

屈吉慶?

(太原市勘察測繪研究院,山西太原 030002)

為規范高層建筑基坑圍護墻變形監測工作,保證監測質量,為信息化施工和優化設計提供依據,做到成果可靠、技術先進,確保建筑基坑安全和周邊建筑的安全,本文以實例闡述了用精密儀器方法監測高層建筑物基坑圍護墻的方案,與測繪同仁共勉。

層建筑物;基坑圍護墻;變形監測;設計方案

1 前 言

變形是指變形體在各種荷載作用下,其形狀、大小及位置在時間域和空間域中發生變化。所謂變形監測,就是利用測量儀器與專用儀器和方法對變形體的變形現象進行監視觀測的工作。其任務是在確定各種荷載和外力作用下,變形體的形狀、大小及位置變化的空間狀態和時間特征[3]。自然界的變形危害現象很普遍,如地震、滑坡、地表沉陷、潰壩、橋梁和建筑物垮塌等等。就地學和工程領域中的變形來說,當變形量不超過一定的范圍時,會被認為是允許的,但如果超出了允許值,則可能引發災害。隨著城市日新月異的發展,高層建筑物已成為城市的一個個名片,隨之而來的是建筑物的基坑越來越深,由原來的地下一層,逐漸變成地下3層、甚至地下5層,因此對于開挖圍護墻的監測就必不可少,本文就是結合太原市茂業天地工程項目對基坑圍護墻變形監測及分析方案進行闡述。

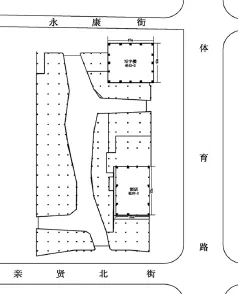

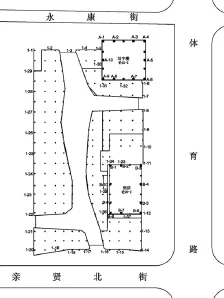

圖1 監測項目平面圖

2 工程概況

監測項目位于體育路以東,永康街以南,親賢北街以北,場地內計劃實施2棟樓及周邊群樓。寫字樓地下2層,正負零以上52層長約47m、寬約43m,酒店地下2層,正負零以上20層長約52m、寬約35m,主體周邊裙樓地下2層,正負零以上5層長約222m,寬約116m,基坑設計深度19m。周邊有太原市勘察測繪研究院C級GPS控制網和二等水準點,滿足控制要求,如圖1所示。

3 監測目的及主要技術指標

筑物損壞,因此對其進行變形監測,主要目的有:①通過將監測數據與預測值作比較,判斷上一步施工工藝和施工參數是否符合或達到預期要求,同時實現對下一步的施工工藝和施工進度控制,從而切實實現信息化施工;②通過監測及時發現圍護結構施工過程中的環境變形發展趨勢,及時反饋信息,達到有效控制施工對建筑物及管線影響的目的;③通過監測及時調整支撐系統的受力均衡問題,使得整個基坑開挖過程能始終處于安全、可控的范疇內;④通過監測確保本工程基坑開挖期間周邊的道路、地下管線及建筑物的正常使用;⑤通過監測及早發現基坑止水帷幕的滲漏問題,并提請施工單位進行及時、有效的堵漏準備工作,防止施工中發生大面積涌砂現象;⑥將現場監測結果反饋設計單位,使設計能根據現場工況發展,進一步優化方案,達到優質安全、經濟合理、施工快捷的目的;⑦通過

為了防止開挖造成基坑圍護墻變形及造成周邊建跟蹤監測,在換撐和支撐拆除階段,施工科學有序,保障基坑始終處于安全運行的狀態。

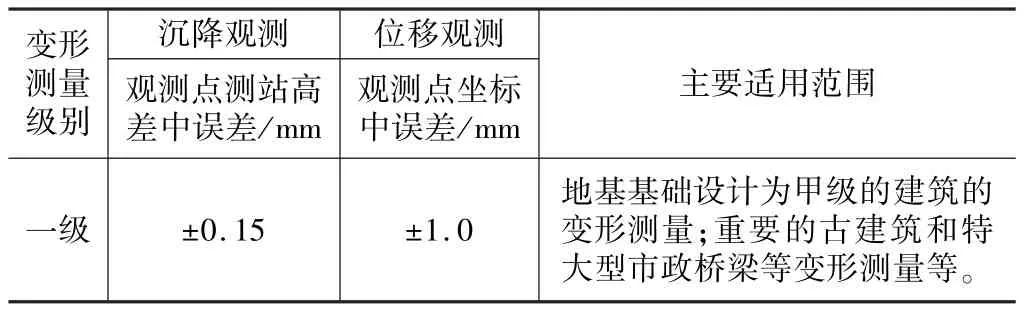

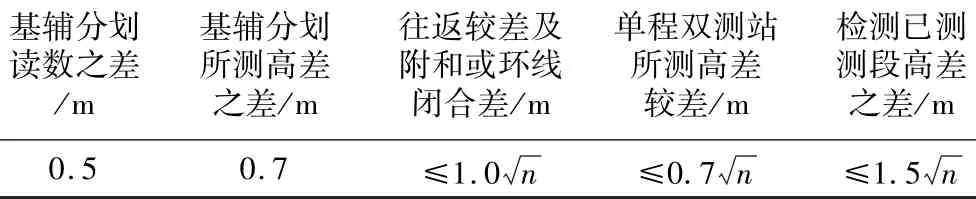

該項目變形監測級別為一級,精度指標如表1所示[4]。

建筑變形測量精度指標 表1

4 設計方案

4.1 監測內容

根據本工程的要求、周圍環境、基坑本身的特點及相關工程的經驗,按照安全、經濟、合理的原則,測點布置主要選擇在3倍基坑開挖深度范圍內布點,擬設置的監測項目如下:

(1)周邊地下綜合管線垂直位移、水平位移監測(需甲方提供周邊地下管線資料,本方案暫未考慮);

(2)地表沉降監測;

(3)圍護頂部垂直位移、水平位移監測;

(4)其他內力監測略去

4.2 監測技術要求與方法

為保證所有監測工作的統一,提高監測數據的精度,使監測工作有效的指導整個工程施工,監測工作采用整體布設,分級布網的原則。即首先布設統一的監測控制網,再在此基礎上布設監測點(孔)。

(1)平面控制網要求

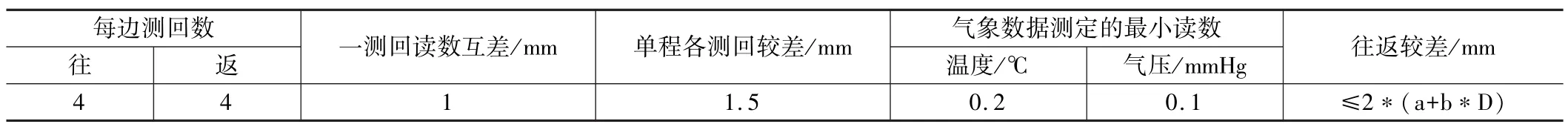

平面控制網采用邊角網,以測邊為主,加測部分角度,建立一級平面控制網,控制網平均邊長在300 m左右,主要技術要求見表2[2]。

邊長測量采用電磁波測距,技術要求如表3所示[2]。

平面控制網技術要求 表2

邊長測量技術要求 表3

平面控制網的平差計算采用原武漢測繪科技大學的科傻平差軟件進行解算。

為準確監測基坑圍護墻變形值,需對基準網進行監測,監測方法與第一次觀測相同。監測頻率視情況而定,在變形觀測期間,初步計劃進行3次監測。

(2)監測點水平位移測量

水平位移測量采用極坐標法進行觀測。觀測采用方向觀測法,每組不多于4個方向,進行兩測回觀測,兩次照準目標讀數差不能大于2″,半測回歸零差不能大于3″,一測回內2C互差不能大于5″,同一方向值各測回互差不能大于3″。每次觀測前需對基準點進行檢測。儀器采用徠卡TS30全站儀來測量。內業軟件采

用徠卡變形監測分析系統平差計算。

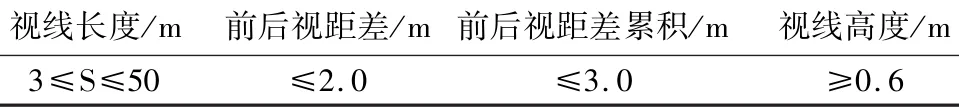

(3)垂直位移監測要求

在基坑影響范圍外布設4個工作基點,按照建筑變形測量規范二級水準測量要求,與我院二等水準網

(太原大沽高程基準,2007年施測)進行聯測,作為沉降觀測的工作基點。垂直位移監測控制網的具體技術要求應符合如表4、5所示[2]:

水準觀測的限差一 表4

水準觀測的限差二 表5

垂直控制網的平差計算利用原武漢測繪科技大學的科傻平差軟件進行解算。

(4)監測點垂直位移測量

按建筑變形測量規范二級水準測量規范要求,歷次沉降變形監測是通過工作基點間聯測一條閉合或者附合水準線路,由線路的工作點來測量各監測點的高程,各監測點高程初始值在監測工程前期兩次測定(兩次取平均),某監測點本次高程減前次高程的差值為本次沉降量,本次高程減初始高程的差值為累計沉降量。

(5)建筑物傾斜觀測

同一建筑的監測點的差異沉降除以測點的平面距離換算出各建筑物因基坑施工影響地基不均勻沉降產生的相對傾斜。

式中:△Cm、△Cn分別為建筑物垂直位移測點m、n點的累計垂直位移,Lmn為m、n點間的距離。

4.3 監測點布設

各監測項目的測點布設位置及密度應與樁基施工、圍護施工的區域、圍護結構類型、基坑開挖順序、被保護對象的位置及特性相匹配,同時參照圍護結構位置、附屬結構位置及開挖分段長度等參數,進行測點布置,同時也注意了斷面的布設,主要為了解變形的范圍、幅度、方向,從而對基坑變形信息有一個清楚全面的認識,為圍護結構體系和基坑環境安全提供全面、準確、及時的監測信息。如圖2所示:

圖2 監測項目測點布設圖

設計各監測項目布點情況如下:

(1)平面控制工作基點布設

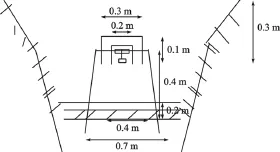

基坑水平位移監測要求精度高,為保證觀測精度,監測基準點應建造具有強制對中裝置的觀測墩。結合場地條件,本項目應埋設6個具有強制對中裝置的觀測墩。觀測墩頂部應高于地面障礙物(房屋頂面,女兒墻體等)。

(2)垂直位移工作基點布設

根據《建筑變形測量規范》JGJ8-2007中4.2的要求及本項工程的級別,本項工程必須選擇3個或3個以上基礎控制點。高程其準點應避開交通主干道路主路,選設在變形影響范圍以外且穩定、易于長期保存的地方。在建筑區內,其點位與鄰近建筑物的距離應大于建筑基礎最大寬度的2倍。也可以布設在基礎深且穩定的基礎上。

我院根據太原市二等水準的布網情況,結合本項工程沉降觀測的具體要求,決定利用太原市二等水準點“四十八中”,“財大北校”,“太航宿舍”作為本項工程的基準點,現場須埋設3個水準點,作為本項工程的工作基點。

圖3 工作基點結構圖

(3)圍護頂部變形監測

圍護墻頂部的水平和垂直位移監測點應沿基坑周邊布設,周邊中部、陽角處必須布設監測點,監測點水平間距為20 m,A區34個(A-1~A-34),B區87個(B-1~B-87),C區22個(C-1~C-22),共計143個。

(4)地表沉降監測點沿周邊道路布設,點位間距25 m~30 m,共計25個(DB1~DB25)。

(5)周邊建筑物垂直位移監測點布設于周邊建筑(3倍基坑深度范圍內)的轉角,承重部位,共計143個(F1~F143)。

(6)在基坑西南側,東干渠裸露位置布設6個垂直位移監測點,間距為20 m。共計6個(GQ1~GQ6)。

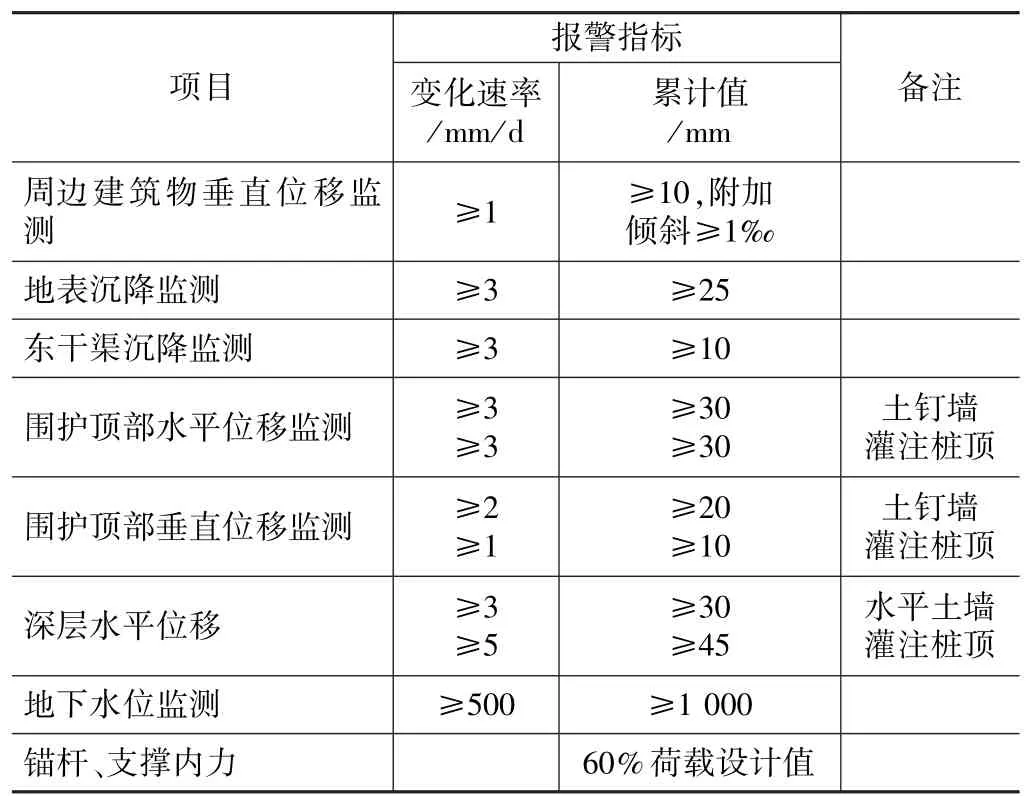

4.4 監測報警指標

監測報警指標一般以總變化量和變化速率兩個量控制,累計變化量的報警指標一般不宜超過設計限值。本工程報警指標初步擬定如表8所示。

監測報警指標 表8

4.5 監測頻率

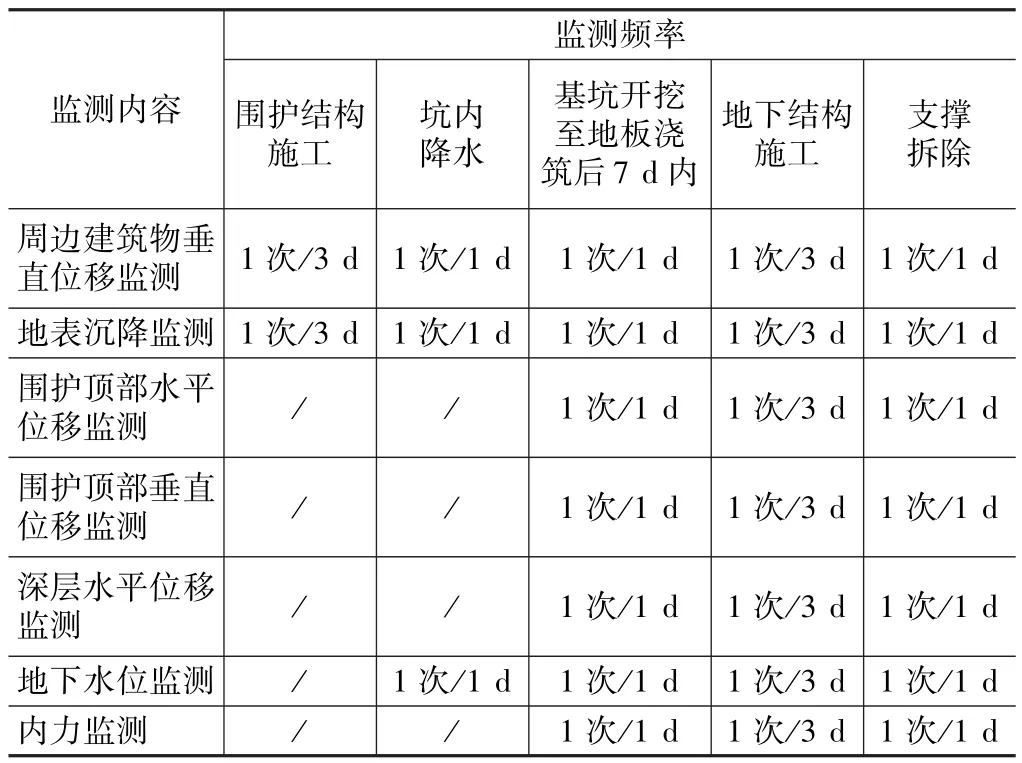

根據工況合理安排監測時間間隔,做到既經濟又安全。根據設計單位要求,參考以往同類工程的經驗,本項目基坑監測自基坑圍護結構施工開始,直至± 0.00標高為止,擬定監測頻率如表9所示(最終監測頻率須與有關部門協商后確定)。

監測內容及頻率表 表9

說明:①監測頻率可根據監測數據變化大小進行適當調整;②監測數據有突變時,監測頻率加密到每天2次~3次;③各監測項目的開展、監測范圍的擴展,隨基坑施工進度不斷推進;④地下結構施工至0.00時,監測工作結束。

4.6 數據處理

變形觀測數據的平差計算應符合下列規定:

(1)利用穩定的基準點作為起算點;

(2)使用嚴密的平差方法和可靠的軟件系統;

(3)確保平差計算所用的觀測數據、起算數據的準確無誤;

(4)剔除含有粗差的觀測數據。

4.7 檢查驗收

對變形測量項目實行兩級檢查,及作業部門檢查和綜合業務處檢查。對變形觀測的記錄與計算、分析結果,進行兩極檢查。填寫相應檢查記錄。質量檢查依據本技術設計書和相應測量規范。質量檢查包括下列內容:

(1)使用儀器設備及鑒定情況。

(2)基準點和變形觀測點的布設及標石、標志情況。

(3)實際觀測情況,包括觀測周期、觀測方法和操作程序的正確性。

(4)基準點穩定性檢測與分析情況。

(5)觀測限差和精度統計情況。

(6)記錄的完整性及記錄項目的齊全性。

(7)觀測數據的各項改正情況。

(8)計算過程的正確性、資料整理的完整性、精度統計和質量評定的合理性。

(9)變形測量成果的合理性。

(10)提交成果的正確性、可靠性、統計數據的準確性及數據的符合情況。

當質量檢查驗收中現不符合項時立即提出處理意見,返回作業部門進行糾正。糾正后的成果應重新進行檢查驗收。

6 結 語

通過茂業天地工程基坑圍護墻變形監測的設計步驟,使我們清楚以后遇到同類項目時,可按以上步驟完成,也為同行為碰到類似項目起到拋磚引玉之目的。

[1] GB50497-2009.建筑基坑工程監測技術規范[S].

[2] GB50026-2007.工程測量規范[S].

[3] 楊佳潔.高層建筑變形監測精度分析研究[D].呼和浩特:內蒙古師范大學.

[4] JGJ 8-2007.建筑變形測量規范[S].

The Deformation M onitoring Scheme for the Diaphragm W all of High-rise Building’s Foundation Pit——themonitoring of the“M aoyetiandi”as an exam ple

Qu Jiqing

(Taiyuan Geotechnical Inveestigation and Surveying Institute,Taiyuan 030002,China)

In order to standardizing the deformation monitoring for the diaphragm wall of high-rise building’s foundation pitwith quality assurance,providing basis for informational construction and optimization design,and ensuring the safety of the foundation pit and surrounding buildings by advanced technology and reliable results,this paper expounds via real examples the scheme of deformation monitoring for the diaphragm wall of high-rise building’s foundation pit using precise instrument,sharing with colleagues.

high-rise building;retaining wall;deformation monitoring;design scheme

1672-8262(2014)01-155-04

TU196,P258

B

2013—11—14

屈吉慶(1968—),男,工程師,主要從事測繪管理工作。