1981—2010年四川省金堂縣大霧氣候特征

房 偉,馮 婕,張學禹

(四川省金堂縣氣象局,四川 金堂 610400)

1 引言

大霧即空氣中浮游的大量微小的水滴且常呈乳白色,能見度<1.0 km的天氣現象。隨著經濟的不斷發展,大霧對交通運輸、電力及農業的危害也越來越嚴重,同時也嚴重威脅著人類的健康。何冬梅[1],顧清源等[2]分別對四川盆地大霧成因進行了剖析,唐信英等[3]對四川省大霧的時空分布特征做了研究。金堂縣位于四川盆地東部,距成都市約60 km。縣城趙鎮雄踞千里沱江之首,沙河、毗河、金河穿城而過,其特殊的地理環境,有利于霧的形成。因此研究金堂縣大霧氣候特征,對預報服務、防災減災、經濟發展都將起著重要的指導作用。

2 資料和方法

本文資料來源于1981—2010年金堂縣氣象站地面觀測資料。采用統計學方法、線性趨勢分析等方法分析金堂縣大霧氣候變化特征。

3 大霧氣候的變化特征

3.1 年(代)際變化

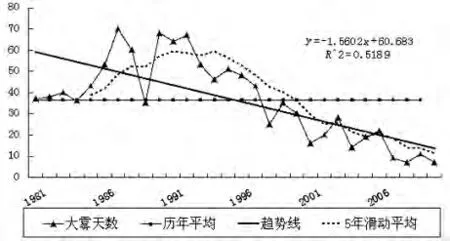

金堂縣1981—2010年多年平均大霧日數為36.5次,最多出現在1987年,為70 d,最少出現在2008年和2010年,僅為7 d,兩者相差達63 d。從年代際變化來看,80年代最多(平均48 d),90年代次之(46.2 d),本世紀前 10 a 最少,僅為 15.3 d。圖1為1981—2010年金堂縣大霧日數圖。由圖可見,20世紀80年代后期到90年代初期(即1986—1995年)是一個相對高發期,平均達56.7 d,但是1989年為一個特例(僅35 d);1998年以后年均大霧天數明顯減少(平均18.7 d),尤其是進入2007年以來,大霧天數均低于11 d,是一個大霧相對少發期。統計上述資料,建立變化趨勢方程:Y(t)=-1.560 2x+60.683,即大霧天數以 15.6/10 a 的速率減少。

圖1 1981—2010年金堂縣大霧日數變化

3.2 季節變化

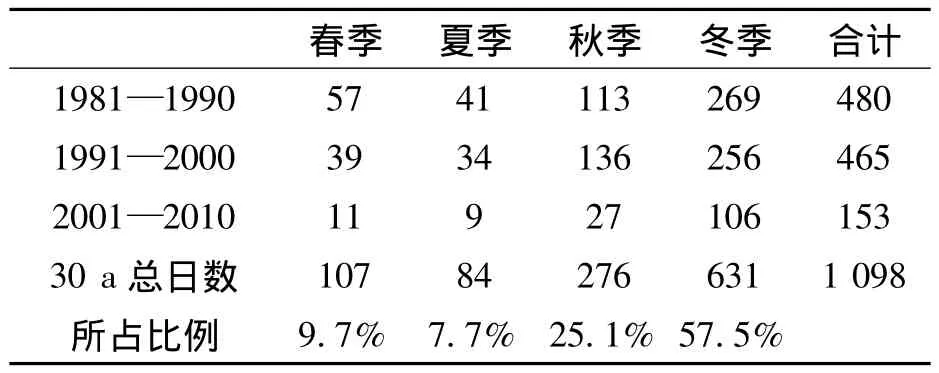

表1為各季節大霧日數統計表。由表1看出:大霧主要出現在冬季(10 a出現631 d),占全部霧日的57.5%,其次為秋季,占25.1%,夏季最少,僅占7.7%。從分年代際統計來看,同樣存在冬季最多,秋季次之,夏季最少的特點。同時發現,除90年代秋季大霧日數是先增加后減少之外,其余各季節大霧日數均按年代際呈現出依次減少的趨勢,特別是進入21世紀后,大霧日數迅速減少。

表1 金堂縣各季節大霧日數統計表

3.3 月變化

統計金堂縣各月大霧日數可以看出金堂縣大霧日數以12月最多,占全年的26.1%,1月次之,占23.4%,4—9月,平均次數均不足1.5次,其中6月最少,僅占全年的0.6%(近30 a僅出現7次)。

3.3 大霧發生的時段

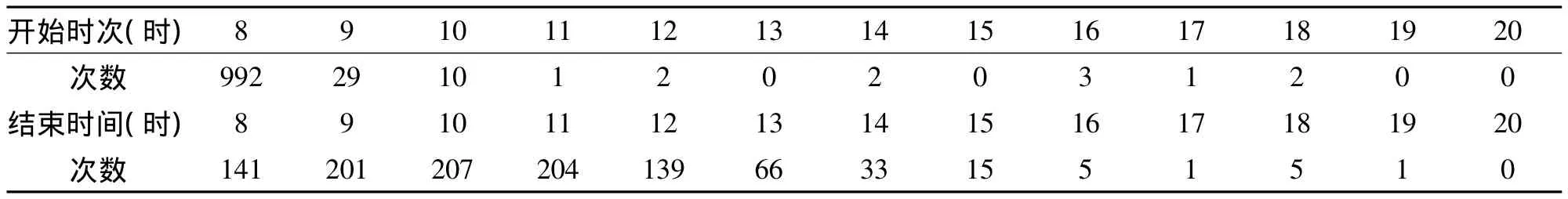

四川盆地大霧以輻射霧為主[2],輻射霧大多夜間開始發展,清晨最強,有時在日出后1 h之內,霧中溫度還繼續下降,再加上地面蒸發及微弱的湍流交換,霧反而更濃,然后才逐漸消散或者抬變成碎層云[4]。由于金堂屬國家一般站,夜間不值班,雖夜間有霧,但沒有記錄開始時間,大霧開始時間均記為08時。為了便于統計,統計大霧開始時間和結束時間以時為準。例如:開始時間為08時01分或08時59分,均統計為08時(結束時間類同)。經過對金堂縣大霧開始時間和結束時間進行統計發現(見表2):大霧開始時間在08時(或之前)的有992次(總1 042次),占總次數的95.2%。1981—2010年間11—20時僅出現大霧11 d,平均不足0.5次。

表2 金堂大霧開始時間、結束時間統計表

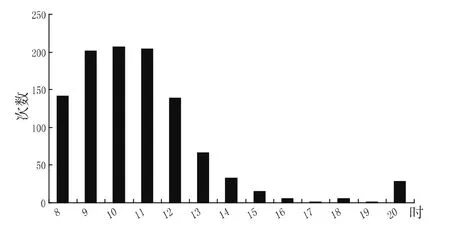

圖2是金堂大霧結束時間日數的日變化圖。由圖可見,金堂縣大霧結束時間主要集中在08—12時,約占總次數85.3%,其中以10時結束次數為最多,09時和 11時緊隨其后,分別為 201次(占19.2%),204 次(占19.5%)。

圖2 金堂大霧結束時間的日變化

4 結論

通過對金堂縣1981—2010年30 a大霧資料的統計分析,主要得出以下結論:

①30 a平均大霧日數為36.5次,20世紀80年代后期到90年代初期是一個相對高發期,平均達56.7 d;1998年以后,進入大霧相對少發期,年均大霧日數明顯減少(平均18.7 d),尤其是進入2007年以后,大霧日數均少于11 d。從變化趨勢看,大霧日數以15.6/10 a的速率減少。

②大霧具有較明顯的季節性,冬季最多,秋季次之,夏季最少。同時發現,除20世紀90年代秋季大霧日數是先增加后減少之外,其余各季節大霧日數均按年代際呈現出依次減少的趨勢,特別是進入21世紀后,大霧日數迅速減少。

③金堂縣大霧日數以12月最多,1月次之,這2個月就占了全年的49.5%;6月最少,僅占全年的0.6%(近30 a僅7次)。

④金堂縣大霧主要開始于08時之前;結束時間主要集中在08—12時。

[1]何冬梅.四川盆地大霧成因分析[J].安徽農業科學,2012,40(30):14 857-14 858.

[2]顧清源,徐會明,陳朝平,等.四川盆地大霧成因剖析[J].氣象科技,2006,34(2):162-165.

[3]唐信英,羅磊,王鴿,等.四川省大霧時空分布特征研究[J].高原山地氣象研究,2009,29(3):60-65.

[4]林建,楊貴名,毛冬艷.我國大霧的時空分布特征及其發生的環流形勢[J].氣候與環境研究,2008,13(2):171-181.

[5]谷秀杰,王友賀,張永濤,等.鄭州市大霧氣候特點及一次個例分析[J].氣象與環境科學,2009,32(4):40-43.

[6]張永濤,谷秀杰,王友賀,等.河南省北部一次大霧天氣過程分析[J].氣象與環境科學,2009,32(3):29-31.