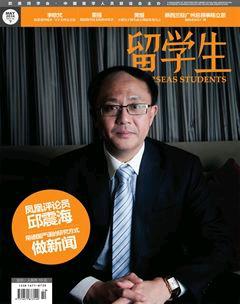

專訪鳳凰評論員邱震海:用德國嚴謹的研究方式做新聞

張明艷

邱震海,鳳凰衛視時事評論員。1991年赴德國圖賓根大學攻讀博士學位,在德國經過一個迷戀西方的過程后回歸,1997年被擁有自由氣息的香港吸引,2004年加入鳳凰衛視,成為一名理性的時事評論員。在做時事評論的同時,他也在通過書籍、文字的方式,不斷地將觀點二次沉淀和呈現給受眾

4月16日上午10點,當邱震海出現在與《留學生》記者約定的廣州某咖啡廳時,他正在電話中與團隊討論著周日將要播出的《寰宇大戰略》。因為奧巴馬即將訪日,他臨時決定將《中日大使對話》第二期提前播出,“這一期一定精彩,前日本駐華大使把我們一個很反日的美女觀察員給說得流淚。這是我主持談話節目近八年來,在中日對話這樣敏感的話題和敏感的場合,第一次看到嘉賓現場落淚。剛才我特意跟我的團隊交代,一定要把觀察員落淚的鏡頭留下,一定要把觸動中日兩國人民神經的那些靈魂的東西在電視上表露出來”。他說話時,語速要比節目中慢一些,他笑言:“通過快節奏來吸引大家算是我主持節目的一個策略。”

因為主張理性探討中日關系,邱震海被部分觀眾認為有“親日”嫌疑,對此,他淡然一笑:“中國這幾年發展很快,以前日本一有什么舉動,我們就開始砸日系車,這幾年很少了,這某種程度就是我們開始成熟了,老百姓已經開始有心理容納能力了,現在越來越多的老百姓開始理解我們的想法。”

邱震海的理性,與他當年在德國留學有關。1991年,邱震海申請到同濟大學的公派名額,開始了在德國圖賓根大學博士學位的學習。從大學本科到碩士再到博士,德語的嚴謹、縝密、一絲不茍,訓練了他的思維,也重新架構了他的思維方式,為他日后成為一個理性的時事評論員奠定了深厚的基礎。

1997年,處于對西方迷戀后的迷茫期的邱震海決定回國,他選擇“進可攻,退可守”的香港作為跳板。在這個跳板,他也在不停地跳躍著尋找適合自己的落腳點。從學界、商界到媒體,直到2004年正式加入鳳凰衛視,邱震海終于停止了他的身份轉換。也正由于不同職業的身份轉換,使得邱震海的性格中既具備學者的沉靜、理性與縝密,又具備商界人士的雷厲風行與干練敏捷,同時還具備新聞人的敏銳與練達。所有這些特質,恰恰成就了今天做時事評論員的邱震海。

在做時事評論的同時,他也在通過書籍、文字的方式,不斷地將他的觀點二次沉淀和呈現給受眾。從《中日需要“亞洲大智慧”:邱震海論中日關系》、《訪與思——中國人成熟嗎》到《當務之急:2014-2017年中國的最大風險》,邱震海在堅持用國際的全球視野探討現今的中國。

談到節目和書籍的影響力,邱震海向《留學生》記者直言:“這個很難量化,很難去估計。有多少人在看了我的書和節目、聽了我的觀點以后內心改變,或者內心開始思考,我不知道,但時隔很多年,也許會遇到一個人忽然對我說:‘你當年的某句話觸動了我的心,改變了我。這基本上是可遇而不可求的,但是我爭取能夠改變。”

語言分析才是我的專長

留學生:1991年,為什么會選擇出國留學?

邱震海:在上世紀80年代末也有個出國潮,當然,那個出國潮和現在不一樣,那時候國家還沒有這么富裕,所以大家都很向往外國,想看看西方國家是怎么樣的,也想去學一些東西,所以在年輕人中出現了集體的出國潮,這是個大背景。小背景呢,就是我本科和研究生讀的就是德語,德國對我來說本來就是一個很自然的東西,就是以后一定要到德國去留學,這是從專業角度來講。在1990年年底1991年年初,同濟大學有個公派一年到德國進行校際交流的名額,我爭取到了這個名額。在1992年的時候,我順利申請到了基金會提供的獎學金,就留在德國讀了博士。現在看起來,我當時沒有回來是對的,其實現在跟同濟大學原來的同事相比,我能夠做的事就更多。這個對我來說,應該是一個人生轉折點。

我人生大概12年就會有一個轉折點。我1980年上大學,上大學肯定是改變人生的;1992年,我如果回來了,那我的人生道路又不一樣了,我可能會繼續從事德語教學工作,那就沒法從事新聞工作了,而且回來后可能天地會小一點,在當時我也沒辦法拿到博士學位;第三個轉折點是2004年,那一年我加入鳳凰衛視;下一個轉折點應該是在2016年。(笑)

留學生:你之前學的是語言學,后來怎么會轉向從事時事分析?

邱震海:做新聞,完全是因為自己的愛好。我沒有學過新聞學,也沒有學過國際關系,我的專業是語言學,而且是日耳曼語言學。但是因為德國嚴謹的研究方式,尤其像語言學、哲學這些學科,邏輯性比較強,看一個問題可以從這個角度切入到那個角度,去演繹、推理,這套學術訓練的方式對我很受用,可以說一生受用。所以造成我后來很快地就能夠進入其他學科去研究,不用再去從頭開始學一些基礎知識,就可以直接抓住里面的邏輯做些分析。我的專業就是語言分析,語言分析才是我的專長。學的時候一點都不喜歡,還很厭惡,覺得很枯燥。但學完之后才發現,這種邏輯分析的思維方式已經牢牢地在你的思維結構深處扎根了。我現在分析任何問題,拿出來用的都是這套方法。

留學生:這個算不算是你留學德國的最大收獲?

邱震海:之一。這個從學術訓練、思維方式訓練上塑造了我的整個思維框架,所以人家說從我的分析看出蠻強的德國印記,就是邏輯性比較強、框架性比較強,這是來源于我以前的學術訓練。

之所以說是之一,那之二就是對我的人生經歷是一種豐富。所以我現在很鼓勵年輕人,只要能出國,還是多出去看看。你出沒出去看過,有沒有打開窗戶看外面的世界,這感受是不一樣的,就是那種所謂的多元視角、多元文化在你心中的積累。

第三個,就是對我的價值觀或者對多元價值的提煉很有幫助。那時慢慢開始對西方的民主、自由,包括它的法制感興趣,開始去研究,當然也看到了西方自由民主的一些弊端,慢慢開始反思。所以有一種從早期受到沖擊,到對西方制度的迷戀,到后來看到它的缺點,然后再開始超越。如果說在出國之前我是純中國的,出國以后早期是純西方的,那后來就開始慢慢看到中國和西方各自的優缺點,開始思考怎么樣把兩方面的優點結合起來,把兩方面的缺陷都給剔除掉。所以,這個是對我價值觀的沖擊,包括重塑價值觀,我說的重塑價值觀,并不是說要迷戀西方,當然有一個迷戀西方的過程,但后來慢慢還有一個回歸,要不然我就不會再回來了。(笑)

第四個是學會了什么叫容忍、妥協和寬容。我覺得,多元的前提是寬容,是正視對方跟你的差異性,容忍對方,不嘗試去改變對方,然后大家同時在一個屋檐下謀求共同生存。Culture shock(文化沖突)、觀念沖突到政治價值觀的沖突,我們要慢慢地學會怎么去寬容地接受一切。

爬山中的中國意境是最美的

留學生:過了迷戀期,所以選擇回國?

邱震海:迷戀之后,更多茫然產生的時候,就認為我應該回國了。我經常用爬山來比喻,其實中國現在在爬山,我們只不過爬山爬到一半的時候,很累也很不滿意,但其實意境是最美好的,因為我們永遠看到的是希望。西方呢,它已經爬到了山頂,現在面臨一個要么在山頂上待著要么走下坡路的問題,那你還想架構一些什么東西是門也沒有,對西方年輕人是沒有機會的,它不需要你架構,所以今天西方年輕人沒有真正的機會。我說的是要施展宏圖的機會,不是說要謀生的機會,謀生對我來說很容易,可以在外面教作文、搞翻譯、做公司、跟中國搞貿易,基本上我同學都是走這條路,在外面也可以生活得很好。但這條路對我來說,是次要的一條路,覺得發揮不了自己真正想發揮的一些東西。就是你在社會上要去架構一些東西,用你的所學、所思考為這個社會填一些什么東西。學社會科學有個跟當地文化接軌的問題,我用最簡單的比喻說,自然科學需要實驗室,那對人文科學的人來說,社會就是他的實驗室,我們需要一個大的舞臺來施展我們的抱負,這個抱負顯然不是在西方開個小公司、搞個小翻譯社對我來說能滿足的,我需要一個大舞臺。在上世紀90年代我就感到,中國現在在發展,對我來說其實就是一個很好的實驗室。

留學生:當時為什么選擇回到香港,而不是大陸?

邱震海:香港是一個跳板,對我來說,最好的可能是進大陸,最差的可能是從香港返回西方。因為上世紀90年代的時候,在國內搞新聞搞媒體還不是那么自由,還沒有完全施展的空間,我在西方已經明顯感覺到施展不了,大陸也施展不了,那我就到一個跳板的地方,叫“進可攻,退可守”——好了,我進大陸,再不行了,那我就回西方,去過那種安寧、幾十年不變的生活,所以當時就選擇了香港。我1997年到香港,到現在17年了,這17年中大陸發展得很快,所以現在我又慢慢地把基地從香港移到了大陸,很多人都是這樣的。

留學生:是怎樣的契機,讓你選擇加入鳳凰衛視?

邱震海:進入鳳凰衛視是一個偶然也是必然的機會。偶然的機會,就是2001年以后被他們邀請做嘉賓,那個時候,鳳凰的評論員都是老板親自邀請的,就是劉長樂先生看中了,他會邀請你做嘉賓,試用一段時間,覺得合適了,會托中層管理人員來問你愿不愿意加入,那個時候他向我發出了邀請,所以順理成章就加入了。必然的呢,因為我一直做新聞,有一段時間比較失望,所以我就想到商界去,后來心不甘,還是繼續要做一些新聞評論,某種程度上來說,以這樣的契機跟鳳凰衛視合作也是一種必然,所以我在2004年正式加入鳳凰衛視,到現在正好10年。

留學生:《震海聽風錄》和《寰宇大戰略》,這每周兩場的公共討論有沒有感到壓力?

邱震海:這個壓力首先來自于身心疲憊的壓力。經濟有外向型經濟,節目也有內向和外向,內向型節目就是評論員一個人講就可以了,我們很多節目都是這個形式,其實主持人是虛的,主要是評論員講,我不是說它們容易,而是相對來說沒有那么多的邀請嘉賓。我這兩個節目都是外向型的,都要請嘉賓,這些嘉賓都是我選定的。那么我選定的標準是什么呢,其實這兩個節目討論的話題都是我在研究、在思考的話題,所以我這個主持人有別于一般的主持人,我是帶領研究的,這些話題本身是我自己提出來的,但我需要人家來跟我一起討論,就是要在社會上引起對這個問題的思考和關注,所以用我的話來說,我其實是每個星期都在組織兩場社會的公共討論。請嘉賓老實說不難,但要有質量的、符合這個話題的、有身份的。還有些小的技術層面,比如要設計他們之間觀點的角度,從吸引觀眾的角度來說是需要引起沖突的,像戲劇一樣,戲劇只有有沖突才能夠吸引觀眾,電視同樣也是如此,所以從這個意義上說,每個星期也確實比較累,但是也還算是有意義。

娛樂、時政,兩個支柱不可或缺

留學生:在大陸,收視率高的一般是娛樂節目。作為時事評論節目的主持人,你覺得怎樣才能用專業的知識吸引住中國觀眾?

邱震海:現在我們要慢慢倡導一個全媒體的概念,就是跟網絡結合起來。老實說,現在的中產、精英,尤其是年輕人,看電視的很少,開機率很低,這是電視人必須要看到的一點。

收視率呢,鳳凰確實闖出了一條新路子,就是搞時政評論,因為在中國老以為做時政是最敏感最有風險的,大家誰都不敢,所以現在內地的電視臺都是娛樂至上,娛樂至死,將娛樂進行到底。在國外,有娛樂,但也有很嚴肅的時政,而且時政題目的關注度、收視率一點都不亞于娛樂節目。一個社會的電視節目、媒體節目里面,時政節目被人關注度有多少,受歡迎受追捧的度有多少,其實是折射著這個社會的開放程度有多大。當然,國民的成熟度沒有到一定的程度,他是不會對時政思考感興趣的,他一天到晚只是看娛樂。我完全不否認娛樂節目在西方也很火,但它有另外一個支柱,這兩個支柱是不可或缺的,人不可能一天到晚在那里嚴肅思考,也需要輕松,但也不可能一天到晚輕松,不去尋找更多的支柱。

那中國現在這根支柱(娛樂)過強,那根支柱(時政)過弱,甚至完全沒有,這就有問題了。一個是折射了這個社會還不開放,容忍度不夠;另外一個是國民成熟度不夠,這跟媒體工作者自己的水準也有關系,因為我們這個社會開放度不夠,所以這些媒體工作者就認為反正也不夠開放,還不如去做娛樂,但其實你只要把它做得很專業,一個很敏感的東西你把它做得專業,一點都不敏感,我們天天在做這樣的嘗試。要學會包裝,要學會用很專業的手法來傳遞一些很敏感的東西。

留學生:對時事評論節目,中外觀眾的接受度有很大區別嗎?

邱震海:其實中國并不缺一批有思考的人,不過現在這批有思考的人嚴重地被我們忽略了。我認為今天在支撐中國社會的是兩部分人:一部分是底層的社會大眾;還有一批是中產以上的人士,就是社會中所謂的精英人士,但是這批人現在被我們的輿論環境嚴重忽略了,因為現在我們的輿論產品、媒體產品,沒有一個是適合他們的、能夠吸引他們、為他們量身定做的,但這部分人往往是中國未來的中流砥柱,他們甚至會引領中國的方向。所以中國的媒體產品要有一部分是適合這些人的,是緊緊跟這部分人走在一起的。鳳凰衛視的群眾定位我覺得主要就是這部分人,但是也很困難,現在的輿論環境確實有一些困境,但至少我這兩個節目的定位,還是想緊緊地跟這部分人保持聯系,讓這部分人能夠思考,跟著我們的節目一起思考,或者我們跟著他們一起思考,相互引領。

留學生:在節目中,你以敏捷的反應和對時事的專業評論獲得了觀眾的認可,但也有些觀眾反映你的思維太敏捷,語速有些快,會讓他們不適應。

邱震海:檢驗一個節目成不成功,當然有很多標志,但一個最淺顯的標志,就是觀眾看完后第一個反應是什么——“啊,已經完了,好快啊!”至少表示你已經把他吸引住了;如果是“哎呦,終于結束了,我終于可以換臺了!”那肯定是失敗的。時政類節目,尤其像talk show這種談話類節目,比較多的還是追求一種節奏,追求一種沖突,一種碰撞,這樣的話,讓觀眾覺得時間過得很快,通過快節奏來吸引大家算是我主持節目的一個策略。(笑)

留學生:你曾將評論分為三種境界:最高境界,在轉型或歷史發展的重要關口,有適度的影響力,尤其是引領人們思想的影響力;中間境界,提供比較到位的對事物發展邏輯的解釋;最低境界,若不能影響社會,至少保持客觀、中立。你現在處于哪層境界?

邱震海:理論上來說,這個最低境界是最難的。最低的,也必須要努力去做到,我覺得自己給自己的評論,可能基本上還算是做到吧。基本上,也不能說是完全。嘗試去做的是最高境界,但這個最高境界很難量化,很難去估計。有多少人在看了我的書和節目、聽了我的觀點以后內心改變,或者內心開始思考,我不知道,但時隔很多年,也許會遇到一個人忽然對我說:“你當年的某句話觸動了我的心,改變了我。”所以這個是很難量化的。我的理解是,首先就是守住底線,然后每天做的事就是中間境界,最高境界基本上是可遇而不可求的,而且很難去量化,但是我爭取能夠改變。

留學生:在馬航事件中,外國媒體在新聞報道和專業分析方面獨占鰲頭,但中國媒體卻表現疲軟,你怎么看?

邱震海:這個反映出一個更深層的問題。馬航事件,折射出中國媒體的不行。為什么說中國媒體不行?我們的記者都懶惰了,真正的像獵狗那樣的嗅覺都沒有了,記者要像狗一樣才可以。(笑)像狗一樣的敏銳,還有批判。在這個基礎上,就是調查。你看西方的調查,它們的記者是很強的,很多的丑聞、秘聞都是通過記者的專業調查給爆出來的,無冕之王嘛。我們呢,天天滿足于參加記者會、拿紅包,記者獵狗般的敏銳與嗅覺,記者的狼性都已經沒有了。

當然,這個折射出了體制問題,同時也折射著中國一個很大的問題——表面上看我們很發達很先進,那我們那么多錢哪來的?通過外貿來的,但是貿易中間沒有技術革命這個環節,我們沒有知識產權,所以實際上這個錢來得后勁不足,表面上看著錢很多,其實下面根基是嚴重不足的,這個體現在方方面面,在中國各行各業都是如此,這次只不過是體現在中國媒體。華文媒體對馬航事件的調查能力不足,專業能力不足,這當然只是一個很小的軟媒體的領域,其他領域何嘗不是如此?其實我們的厚度是嚴重不足的,在我們光鮮亮麗的背后折射出很多問題。

官本位體制嚇退真正的學者

留學生:在新書《當務之急:2014-2017年中國的最大風險》中,你用“非常震撼”形容1991年抵達德國后的感受,這種震撼具體體現在哪些方面?

邱震海:首先是經濟收入、生活水平的震撼,今天的年輕人到歐洲,可能不會感到那么大的差異。我當時在同濟大學教書,每個月滿打滿算就114塊錢,而我到了德國,獎學金換成人民幣就五千七八百塊。然后是硬件設施,當時中國連超市都沒有,西方大超市已經琳瑯滿目了,這種差異非常大。

還有一方面的震撼,是體驗上。因為在上世紀80年代之前,學到的是原來的意識形態的那種理論,覺得西方都是沒落的。到外面一看才發現外面的天都比中國藍,因為人家的空氣比中國好嘛(笑)。這個背后體現的實際上是一種制度上的差異,發展階段的差異。中國其實相當于歐洲150年前的水平。我做過仔細研究,將歐洲當年的經濟發展史,包括工業發展史,跟中國做比較。德國是1850年進入工業化時代,1870年德國統一,社會矛盾急劇爆發,進入城市化階段。起碼在1870年到1890年,甚至到1914年這個階段,在某種程度上,從縱的歷史發展階段來看,跟今天的中國很像。只不過橫斷面非常不同了,橫斷面今天中國經濟總量已經超越德國了,成為世界第二大經濟體,但從縱的歷史發展階段,其實中國現在就處于德國1880年代,最多到1890年代的水平。

留學生:你覺得中國要在縱斷面上趕上歐洲,還需要多少年?

邱震海:中國現在橫斷面和縱斷面是在交叉進行的,具體的時段我說不出,但從縱的面來說,你要完全趕上,恐怕很難,它包括很多的問題,如制度建設。制度背后是文化,一講到文化就很沉重,中國浪費了很多思想啟蒙的契機,五四運動本來是一個很好的能夠讓全民思想歷練的進程,但是很快被革命大潮所吞沒。這些問題不是短期能解決的,所以這個層面上要趕上西方還很難,在我看來,100年都還是很樂觀的。

不過,從短期的硬件上,我是樂觀的。今天中國的很多硬件都已經超過了德國,而且在歐洲生活是幾十年不變的,幾十年的生活方式都是一樣的,中國現在一年一變,這個是趕超很快。

但硬件的趕超很快,軟件的趕超很慢,軟件的趕超有時候是無意識的,我們觀念的滯后、制度的滯后,是無意識的,所以現在應該多在軟件方面做工作,提醒國民我們的差距到底在哪里,然后有意識地追趕上去。

留學生:你還提到了中國兩個值得重視的危機:人口紅利危機和人才紅利危機,在你看來,怎樣才能吸引“海歸”?

邱震海:有一些是短期的機制,或者硬件的機制。比如說我們吸引留學生的政策,給他們的待遇等等,這些東西國家現在都做得不差。現在中國缺的是其他方面的東西,就是你怎樣能吸引一個人在這里真正長遠地發展。要留住一個人才,除了空氣以外,還有一個很重要的,是讓他覺得有發揮空間。比如一個人回來以后,他是不是會陷入官本位的體制。在外面可能是學者至上,教授至上,一個學者是真真正正可以得到尊重的。在我們這里是官本位的體制,它逼著學者一定要去做官,或者一定要去走官本位的路線,才能拿到資源,拿到項目和經費,那久而久之,就變了。一個真正的學者,一個真正的專業工作者,他不會去,甚至他也不愿去、不需要去做這樣的事情。一個會做這樣的事情,或者很擅長做這樣的事情的人,他往往也不是一個真正的學者。真正的學者,他會覺得,你可能會給我很多錢,但這些錢我在國外也可以拿到,我可以創造出真正的、一流的成績,而不是一天到晚在跟官場搞關系。

另外,我覺得不但要吸引留學生,還要吸引國外的一流人才到中國來工作。我們現在的境界還沒有達到在全球當中搜羅一流人才。是我們沒錢嗎?我們錢已經有了,為什么那些全球的一流腦袋都愿意去美國,不愿意到中國,那就是跟你的軟環境有關。