從軍墾第一犁到機采棉

王妍曦

在位于新疆石河子市中心游憩廣場內有一座雕塑,雕塑是兩人在前奮力拉犁,一人在后執掌鏵犁,形象再現了當年軍墾拓荒者艱苦創業、開荒造田的情景。這個雕塑叫做——軍墾第一犁。

軍墾第一犁被視為兵團的標記,恰是這一犁,讓兵團的屯墾事業邁出了第一步,開辟者們用身軀拉動的犁,是兵團永久的記憶,軍墾戰士的犁鏵,給綠洲播種下了理想和希望。

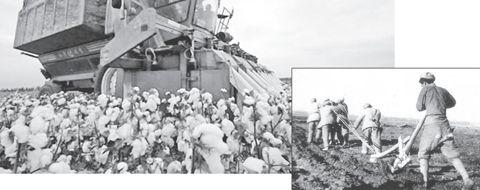

從兵團成立之初的人拉犁耙,到引進拖拉機、采棉機等農機,再到建立工廠,生產具有自主知識產權的農業機械,兵團農業機械化水平隨著兵團農業現代化進程不斷提升。

據統計,截至2013年年底,兵團擁有農業機械總動力458萬千瓦,拖拉機保有量7.7萬臺,大中型配套農具7.9萬臺,農用飛機32架,聯合收割機1420臺,畜牧機械5025臺(套),園藝機械3800臺(套),耕種收綜合農機化作業率達93%,其中糧食的耕種收機械化率達100%,畜牧業機械化率達74%。同時,兵團農機作業正逐步向自動化、智能化、服務一體化方向發展。目前,兵團農機管理標準化團場占團場總量的85%,擁有標準化農機庫區團場占兵團農牧團場近三分之一。

追夢農機的人

上世紀50年代中期,毛澤東同志提出“農業的根本出路在于機械化”的著名論斷,并設想用5個“五年計劃”,也就是到1980年在全國基本實現農業機械化。這一論斷在億萬人民心中播下了農機化夢想的種子,讓農業機械化的概念深入人心,并激勵著后來者去突破一個個阻礙、不懈追求。

1960年春天,13歲的陳學庚跟隨父母從江蘇來到兵團。還在上小學六年級的他表現出對機械的濃厚興趣,看到拖拉機犁地,他就遠遠地跟著,機車駕駛員中途休息時,他就悄悄地爬上駕駛室,東摸摸西看看;看到機車遠遠開過來,他就定定地觀察,直到機車離開。

陳學庚知道,不經過系統的專業學習是做不成大事的。初中畢業后,陳學庚執著地在報考中專的志愿表上只填寫了一個專業——機械制造。最后,他如愿考入了兵團奎屯農校。

1968年,陳學庚從奎屯農校畢業,分配到七師一三○團修造廠工作。有一次,司務長拿來一個損壞的壓面機讓他修理,可他卻無從下手,半天也沒有修好,只能請外面的人來修理。這件事成為他刻苦鉆研的動力。

上世紀80年代初,新疆生產建設兵團開始引進地膜栽培技術種植棉花。隨后進行小面積試驗,取得畝產115公斤的成績。但是人工鋪膜成為棉花大面積推廣的攔路石,陳學庚受命研發鋪膜播種機。一次試驗失敗了,不氣餒;兩次試驗失敗了,再加油。就這樣,陳學庚和他的團隊跌倒又爬起,終于在1982年成功研制出鋪膜播種機,幫助當地實現了鋪膜、播種聯合作業,大大加快了地膜覆蓋栽培機械化的發展進程。

上世紀90年代末,新疆生產建設兵團提出發展“六大精準農業”,棉花精量播種、膜下滴灌、精準施肥、優良品種大面積推廣等都急需先進適用的農業機械新裝備。任務又落在了陳學庚的身上。

他帶領團隊夜以繼日地開展攻關,一次次進行試驗和改進,一次次查閱資料進行比對。經過努力,他所帶領的團隊終于成功研發出膜下滴灌鋪管鋪膜精量播種機,并獲得7項國家專利。此外,他們又研究開發出13種系列新機型,滿足了棉花、玉米、番茄等多種作物的精量播種要求,填補了國內外同類機具的空白。

2013年,已經當選為中國工程院院士的陳學庚又將目光投向了地膜污染等農業生產方面的突出問題。如今,67歲的他仍在追尋自己的夢想。

生活因農機改變

“經過一個月的正規培訓才開始上崗,親身體驗到機械帶來的先進力量,那種感覺無與倫比。”今時今日,李剛仍舊難以忘卻最初駕駛采棉機的震撼。

李剛是兵團銀豐現代農業裝備股份有限公司的一名采棉機駕駛員。他駕駛的是一臺“凱斯620型”采棉機,一天可采棉300畝地,省力省錢,職工受益很大。如今,還可以在采棉機上將散裝籽棉打成圓形棉卷,更加便于儲運。“這樣方便的事在以前哪敢想啊。”李剛不時地發出感嘆。

機械的使用不僅提高了農業生產效率,甚至在某種程度上已經改變了職工們傳統的生產方式。

7月6日,六師新湖農場一連的一塊麥田里,張海龍正駕駛著一臺聯合收割機在金色的麥浪中來回馳騁,豐收的喜悅蕩漾在田間。

張海龍今年28歲,是新湖農場新民社區二十八連的一名職工。幾年前,他種植棉花,年收入有三四萬元,扣除孩子學費和家里基本的生活費用外,到了年底所剩無幾。

“得想辦法把日子過紅火了”,張海龍心里一直琢磨著。他注意到,新民社區每年種植小麥2000多畝,到了收獲季節,職工們都從外地找聯合收割機搶收小麥,不但麻煩,而且費用很高。何不自己買臺聯合收割機呢?

2009年,張海龍籌借到18萬元,購買了一臺“四平514型”聯合收割機。由于講誠信,作業質量好,找張海龍收割作物的職工絡繹不絕。除了給本場職工收割小麥之外,他還去木壘、奇臺等地跨區作業,每年收入在14萬元左右。幾年下來,他給自己和父母買了樓房,走上了致富的道路。2012年,張海龍又購買了一臺油料作物收割機。

就在張海龍經營著兩臺收割機械,馳騁在田野里收獲致富夢想的同時,共青團農場六連職工吳廣新也在同步體味著被農機改變的生活。

吳廣新今年3月花11萬元買了一臺“東方紅754型”打藥機車,那段時間他在各個棉田間進行管護作業。

“農場這幾年最大的變化是現代農業機械的推廣和使用。”吳廣新從事農機工作至今已有13年,親眼目睹了連隊職工的生活因農業機械所帶來的變化和收益。他回憶,以前,職工種棉花打藥都用人工背負式的打藥桶,不但會給人身體造成傷害,還存在速度慢,噴霧不均勻,勞動強度大等問題。60畝的棉田,兩個人一天都打不完。

在吳廣新看來,現在用打藥機車作業,好處是顯而易見的,一是霧化效果好便于作物吸收,二是省工省力,三是掙錢。“過去人工作業,一個藥桶最多只能裝18公斤,而現在機車一次就裝2噸。我算了算,靠這臺打藥機車,一年下來我就能增收5萬元。”

兵團農業局農機處處長丁衛東說,從小四輪耕作到大馬力拖拉機GPS定位作業和飛機航化作業,兵團農機裝備水平顯著提升,結構逐步優化。糧食、棉花、油料、糖料、番茄等主要作物已全面實現全程機械化。

領先中國農業機械化

提到兵團農業綜合機械化水平,棉花是絕對不能繞過去的因素。有人說,是棉花生產的全程機械化造就了兵團的農機化水平。

在兵團的棉花生產中,機械貫穿種子、包衣、整地、耕種、播種、植保、收獲、加工、儲運全過程。多年來,兵團著重做好主要農作物關鍵環節機械化生產工作,重點解決了棉花的機械采收、機械儲運等環節技術難題,并大面積推廣使用,在全國率先實現棉花生產全程機械化,這為兵團綜合機械化水平處于全國領先地位作出巨大貢獻,兵團取得的經驗可在全國復制推廣。

兵團銀豐就是棉花機械采收的代表,據介紹,為推動兵團建設農業機械化推廣基地進程,實現兵團“十二五”期間機采棉面積達到80%以上的目標,2011年兵團供銷社發起聯合一師供銷(集團)公司、六師國資公司、兵團投資公司和山東天鵝棉機等六家單位共同組建兵團銀豐現代農業裝備股份有限公司。

2013年年底,兵團銀豐完成采收面積108萬畝,完成營業收入2.28億元,實現凈利潤2910萬元。

不僅如此,兵團的農機裝備正向畜牧業、園藝業拓展。2013年,兵團畜牧業機械化水平70.4%,園藝業機械化水平53.8%。這兩項數據指標同樣位居全國首位。

與此同時,兵團農機化服務體系也在健康發展。現在,兵團建設有各類農機新型經營組織180余家,農機專業合作社58家,農機標準化服務區42家。傳統的農機服務體系正向新型農機服務組織轉型。這些組織去年在地方開展跨區作業,代耕、代播、代收300萬畝以上。

60年,經過幾代兵團人的不懈努力,兵團的農業機械化之路,已經從崎嶇走上開闊,從艱辛走向平坦。