中醫特色護理在膝痹病患者中的應用

王麗

中醫特色護理在膝痹病患者中的應用

王麗

目的 探討中醫特色護理在膝痹病患者中的應用效果。方法 120例膝痹病患者隨機分為觀察組和對照組, 各60例, 對照組采用骨科一般護理常規, 觀察組在對照組基礎上進行中醫特色護理。結果 應用中醫特色護理, 效果滿意, 得到患者的肯定。結論 中醫特色護理改善了患者癥狀,減少了患者痛苦, 延長了生存時間, 值得臨床推廣應用。

中醫護理;膝痹病;應用

膝痹屬中醫“骨痹”范疇。骨痹, 多發于胸腰部、膝關節、踝關節, 多因外傷、慢性勞損、年老氣血不足、肝腎虧損導致筋骨不堅, 風寒濕邪乘虛而入, 氣滯血瘀、痹阻筋脈、經絡壅滯, 關節痹阻, 發為骨痹, 相當于現代醫學之骨性關節炎或骨關節退行性疾患。近幾年來, 本病的發病率逐年增高, 嚴重影響中老年人的健康。臨床上其治療手段較多, 但療效并不統一。應用中醫特色治療與護理, 由于具有諸多優點, 發揮了它獨特的功效 , 取得滿意效果, 現總結報告如下。

1 資料與方法

1.1一般資料 2013年1~12月本病例120例作為對象, 年齡在45~75歲之間, 病程最短1周, 最長5年。發病關節:單膝72例, 雙膝48例, 其中伴膝關節積液33例。主要癥狀有:膝關節疼痛、腫脹, 勞累及受涼后加重, 其中伴有膝關節屈伸功能受限61例;關節腔積液, 浮髕試驗陽性47例;合并跛行現象48例。按入院時間隨機分為對照組和觀察組。對照組男32例, 女28例, 年齡在45~75歲之間, 觀察組男34例, 女26例, 年齡在46~74歲之間。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。

1.2方法 對照組遵循骨科一般護理常規, 遵照醫囑進行輸液舒筋活絡、對癥止痛、行關節穿刺注射治療。觀察組在遵循骨科一般護理常規外, 發揮中醫特色優勢, 遵照醫囑進行中醫特色護理。

1.3觀察指標及評價標準 ①評估疼痛程度, 在治療第4天分別進行疼痛程度評估, 觀察比較兩組患者治療效果。采用疼痛數字評分法, 即0~10的數字分別代表不同程度的疼痛, 0~4為輕度, 5~6為中度, 7~10為重度, 讓患者標出最能代表疼痛的評估數字。②滿意度調查, 自行設計調查問卷表,在治療第7天進行滿意度調查。③出院治愈時間比較。

1.4統計學方法 采用SPSS12.0統計學軟件對數據進行統計學分析。計量資料以均數±標準差)表示, 采用t檢驗;計數資料采用χ2檢驗, P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

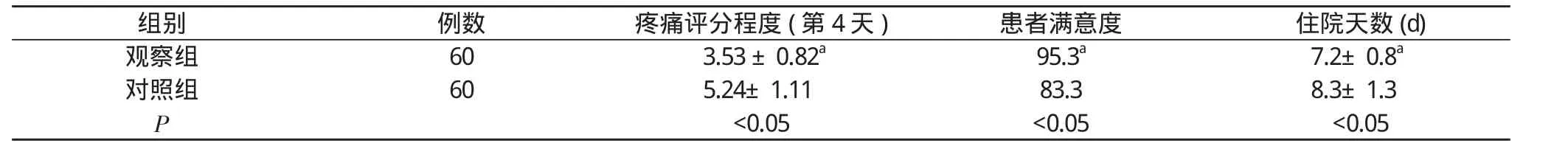

兩組疼痛評分程度、滿意度、住院天數情況比較見表1。

表1 兩組疼痛評分程度、滿意度、住院天數情況比較

表1 兩組疼痛評分程度、滿意度、住院天數情況比較

注:兩組比較,aP<0.05

組別例數疼痛評分程度(第4天)患者滿意度住院天數(d)觀察組603.53 ±0.82a95.3a7.2±0.8a對照組605.24±1.1183.38.3±1.3 P <0.05<0.05<0.05

3 中醫特色護理

3.1中藥熏洗治療護理 適用于淤血閉阻及風寒濕痹患者。采用本院驗方骨痹熏洗液:伸筋草20 g、透骨草30 g、海桐皮20 g、紅花20 g、 威靈仙50 g、懷牛膝20 g、生艾葉30 g、鉤藤20 g。將以上藥物混合, 裝入自動煎藥機中, 放入2000 ml水浸泡1 h, 煎煮1 h, 待藥液為1000 ml時, 煎藥機自動過濾、包裝, 250 ml/袋, 1袋/次(可用開水稀釋), 水溫大約為70℃左右將患膝置于盆上用蒸氣熏蒸, 待藥液溫度下降至能為人體耐受(大約38~42℃時), 用藥液淋洗患膝 15~20 min,將毛巾擠干, 置于患膝上熱敷, 溫度下降后再次加熱, 如此反復, 每天早晚各1次, 兩日1劑。中藥熏洗療法是一種古老而有效的療法, 通過祛風除濕, 舒筋通絡, 散瘀消腫的藥物, 通過熏蒸、熱敷作用, 改善局部血液循環、促進新陳代謝、松解粘連, 使皮膚、肌肉、肌腱、韌帶攣縮者復舒, 僵直復柔,關節功能得以恢復。中藥熏洗療法作為一種十分有效而又簡便、安全、舒適、廉價的中醫傳統治療方法。臨床值得進一步推廣應用。

3.2針灸治療的護理 針對肝腎虧虛效果較好。肝腎不足,筋骨失養, 兼瘀濕內阻。以溫經活血、利水通絡, 待其痛緩腫消, 則以調補肝腎、強筋壯骨。施以針刺肝俞、腎俞, 足三里、血海(交替隔日使用), 補法, 得氣后溫針灸各兩壯;刺三焦俞、第三腰椎橫突壓痛點、居髎、委中、合陽, 內外膝眼、鶴頂、陽陵泉、豐隆(交替隔日使用), 瀉法, 得氣后電針疏密波刺激20 min。針刺后予以腰腿部舒筋手法放松肌肉, 繼以膝關節縱向牽拉法、關節被動運動法、腰椎斜板法。1次/d。

3.3加強情志調護, 協助功能鍛煉護理, 提高患者滿意度及護理效果。①肌力訓練:踝關節主動屈伸鍛煉(踝泵):踝關節用力、緩慢、全范圍的跖屈、背伸活動, 可促進血液循環, 消除腫脹。2次/d, 每次1~2組, 每組20個。a.等長訓練:股四頭肌等長收縮、腘繩肌等長收縮練習。b.直腿抬高訓練:伸膝后保持膝關節伸直, 抬高至足跟離開床面20 cm處, 保持30~60 s/次。每天鍛煉3組, 每組20~30次。在不加重疼痛、水腫的前提下, 做增強肌力練習, 如直腿抬高抗阻練習。②關節活動度訓練, 仰臥位閉鏈屈膝鍛煉:要求屈膝過程中足跟不離開床面, 在床面上活動, 稱為“閉鏈”。也可以采用足沿墻壁下滑鍛煉來代替;或可以坐在椅子上, 健側足輔助患側進行屈膝鍛煉。鍛煉4次/d, 約1 h/次。

3.4中藥封包治療護理 熏洗治療后, 將中藥封包治療處方藥物打成碎末, 用開水或者加適量酒調和, 溫度為50~60℃(具體以患者能夠耐受為度)敷以患處, 更換1次/d。具有安全、簡便易行、效果好, 適用的優點。

3.5穴位按摩護理 ①點穴通經法:分別用拇指點內外側膝眼、鶴頂、梁秋、血海、三陰交、陰陵泉、委中及壓痛點,手法宜先輕后重, 以患者耐受為度。②搓揉膝關節:以兩手分別置于膝關節兩側, 用搓擦法治療數十下。兩掌不可按之過緊, 以透熱為度。以上手法應根據患者的病患癥循經加減選用。護理注意點:穴位按摩不適合于風濕熱痹證;行穴位按摩前注意修剪指甲, 勿損傷皮膚。

4 小結

中醫護理發展明確指出, 要以提高中醫護理技術、發揮中醫特色和優勢為主線。中醫特色護理的目的不僅在于改善癥狀, 減少患者痛苦, 更重要的是在于扶助正氣, 提高患者生存率及生存質量, 延長生存時間[1]。中醫藥是中華民族優秀的傳統文化, 是我國衛生事業的重要組成部分, 是我國醫學事業的特色。作為傳統醫藥, 在治療常見病、多發病和疑難病方面具有自己的優勢。因此, 在護理工作中, 要把握好患者的適應證和禁忌證, 以高度的責任心做好每一項操作,不斷總結經驗, 以提高護理效果, 豐富中醫特色技術內容,促進患者的康復發揮積極療效。

[1] 仇穎, 鄧慶芝.中醫特色護理在ICU病房中的應用.中國中醫急癥, 2009, 18(5):828.

2014-06-16]

675500 云南省牟定縣中醫醫院