記憶中的馬固村

■ 撰文 孟杰

記憶中的馬固村

■ 撰文 孟杰

故事大概是歷史的一種演繹,而回憶,又巧作了講述生息的幕布,若一定要從這二者中找尋出同質,便無外乎都歸于一個叫做曾經的東西。我想,應該將曾經視為一杯醇酒,樽爵里晃曳著盈出滄桑,只是誰都飲不盡這倒影里的那年江月。看一眼瓦上的青苔,柱身的蟲孔,此一味,且先停杯一問馬固村。

品茗馬固

臨近的五云山屬于嵩山余脈,山陰處是橫生的丘陵,它與黃河沖積平原彼此相接成了南高北平中傾斜的斜坡。將村址選在此處,主要是考慮到丘陵與平原擠壓而成的地勢。這里的排水十分良好,千年以來,從無水患。從地緣上講,馬固顯然是遵循了中國古代鄉村的樸素原則,順天而應人。

依次遠眺,東北方可見漢霸二王城,西北方則是成皋城扼守的虎牢關,再遠處為黃河的北岸,而那巍峨綿延的一線山色則是著名的太行山。馬固村曾經在周遭的鄉鎮里不斷變換歸屬,如今卻是劃到了鄭州市上街區。

從山上向近處鳥瞰馬固,越過蒼茫的綠色,清晨蒸騰的霧氣虬繞成朵朵祥云,蜿蜒在馬固村的上空,陽光適時地摻和其中,照出五彩繽紛的暈圈,村廓的土寨有四個,首尾相接,倒像極了四條金龍,寨門便是那龍的嘴巴。

馬固本身有著東西之分,其中西馬固又有著龍泉村的別稱。村名的來歷同其他歷史悠久的村落不無二致,渲染著一層神話的色彩。老人說,很早以前,東海蓬萊仙島上的兩位仙長,騎馬向西追趕風水,跨鄭州,過滎澤,來到萬山之陰,黃河之北。兩位仙道遠眺間,看到汜邑(泗水城)東南五彩云繞,紫氣升騰,隨即揮鞭策馬而去。兩匹馬跑著跑著卻像被磁石吸著一樣,愈跑愈慢。兩位仙道觀望四周,南邊地勢層層起伏,樹林陰翳,形如椅背,北面地勢平坦開闊,一望無余。南北相接處,五龍騰躍,口吐噴泉,真是一片風水寶地。樹木陰翳者可藏龍臥虎,平坦開闊者預示著地久天長,同時給予居住者充分的施展空間。就在此時此地,兩馬一前一后,停止不前。兩位仙人隨下馬點地成村。為紀念這次奇遇,將此村莊命名“馬固”。意思是:馬行至此,固定不動,此寶地也。馬頭向南伸向石嘴的部分即形成所傳的馬頭山,馬頭山下跑在前面的馬點成的村叫西馬固村,另一匹馬在后即是東馬固村了。

龜蛇之地

一直以來,風水在中國的鄉村十分盛行,甚至很多村莊彎彎繞十七,進得去卻出不來,凌亂而迷惑,而這一比較,如馬固這般藏風納氣的村子便愈發顯得不多見。值得一提的是,村子的布局必是經過高人指點的產物,才有了如今龜蛇之地的樣貌。

所謂龜蛇之地,也只是四門里的講究。這里統共有四個不是很大的寨門,各自連接著東南西北四方之外的世界,或者是“隔絕”。不論何種,四個寨門都跳脫成了神龜的四足;向下走去,依次經過北門——南北拐——南圈——南門,便穿梭出一條蜿蜒南北的寬敞街道,不需贅述,只要加點想象便可篤定這是蛇身了;而這里大多數東西走向的街道,則巧妙地將寨內的各個部分劃分成龜甲,南門外則是一條如同龜尾的溝,如此,龜蛇之地便水到渠成。這種布局還是要從寓意開始解讀,作為“四靈”之一,龜是惟一在現實中存在的祥物,代表了吉祥和長壽。

村子說大不大,卻也不是一時半晌就可以走完。于是,我們只在一些大的街道逗留。其中,大點的只有八條。在游覽中,我們尤其注意到街道的頂頭處一致皆為椅子圈形,也就是丁字口。據說,當初建村時,馬固村的先祖思及“十”字與“失”諧音,感覺不吉利,而“丁”字則意味著人丁興旺,故而建村開始便全是丁字口的樣貌。此外,每一條大街的街身又呈現出中間寬、兩頭窄的瓦灘形,或者蛇形,在古老的風水堪輿術中,此種街道不外乎是“聚”的意旨。有鑒于此,對于用腳底碾壓這片土壤的我們來說,每一步便都似在莊重穩定中抬起又落下。

早先已知道這里的排水很是容易,縱使走過千年,也不虞會有水澇的侵擾。然而,另一面,因為得益丘陵以下的凹地,規避了崗上勢必高于此處的取水深度,又為育養生民,提供了極大的便捷。

可見,雖然風水一說沾染著諸多的非自然理論,卻在實際中又拿出了古代賢人造福后輩的真實依據。可見,馬固的先祖在建村伊始,便耗費了不少的心血。

村落人家

在馬固西街路旁的石臺上,王氏家廟已然安坐了400年。

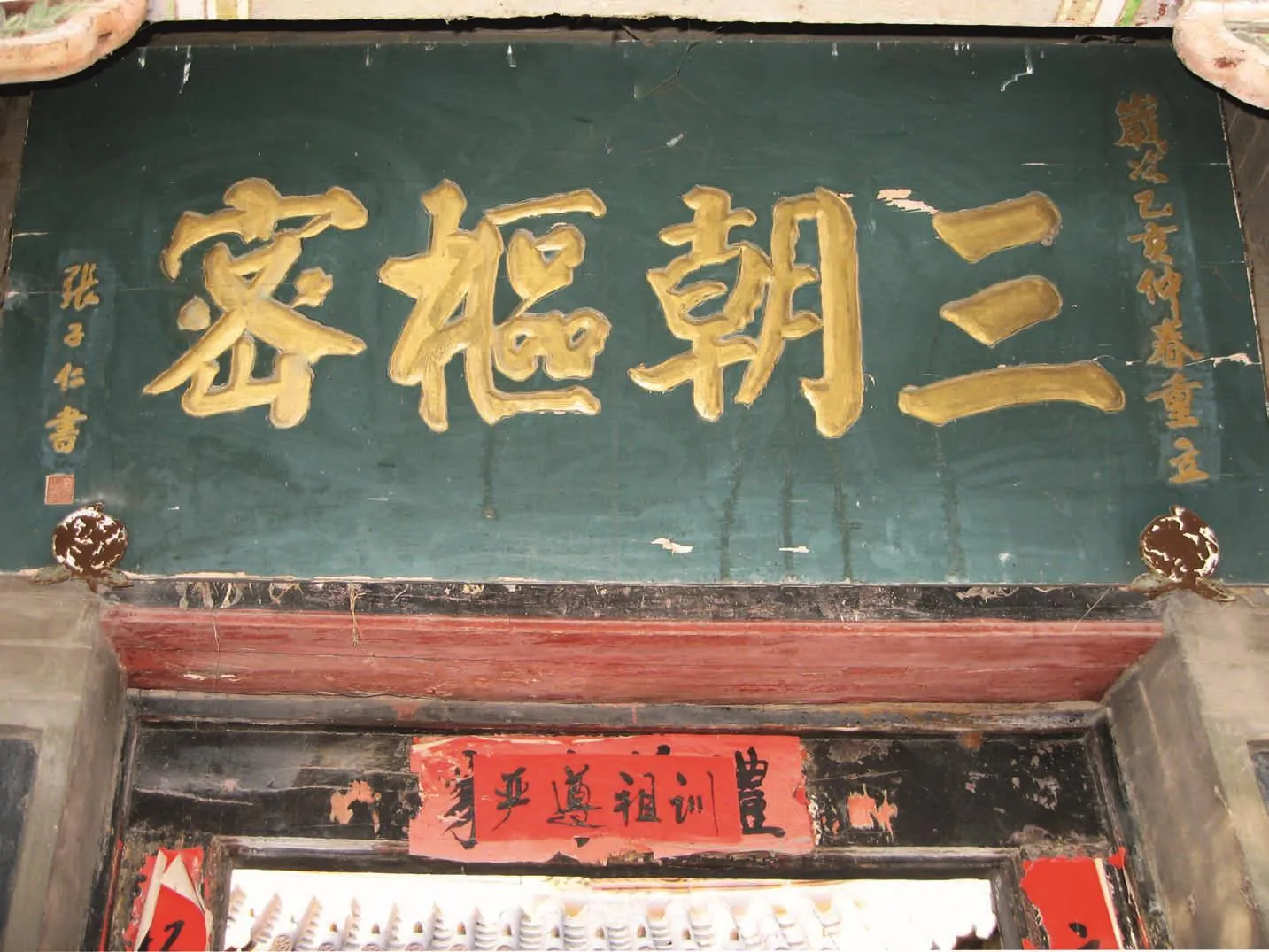

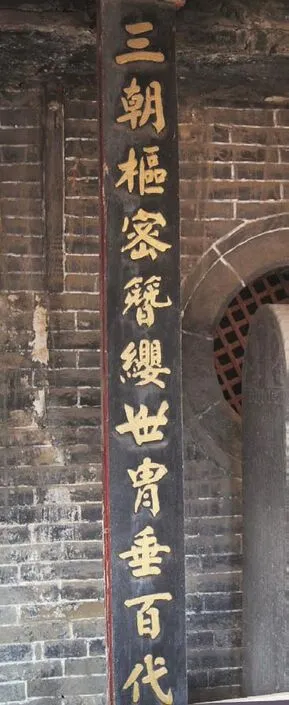

事實上,村里絕大多數人都姓王,據當地一家王氏介紹:一千年前,這個村鎮曾出過一門三代在朝廷樞密院做樞密使,一家九子十人進士及第的奇跡。縱使今日,《漢語大詞典》等典籍正史之中亦留了一塊地方掛著這個在當地俚俗皆知的勛章。而主人公——王博文家族,就出生在馬固。“三朝樞密院,九子進士公”,這自是整個家族在家譜中大書特書的事情,卻也彰顯了馬固村落最為顯赫的光耀。

已然站立西街,眼前是坐北向南的傳統宗祠,磚石的大量使用告訴我們這座建筑年代應該定格在明朝。而具體上說,馬固王氏家廟的肇始是在明朝的萬歷41年(1613年),完工則于兩年后,也就是1615年。

一行人拾階而上,我順手拂過兩側長著利牙的石獅,倒像是翻開塵封書籍的儀式,等著迎接隨之而來的滄桑。

這是一座典型的三口雙院落,大致由臺階、門樓、影壁、廂房、拜殿、庫房和休息室組合而成。門樓端立,湛藍底色的“三朝樞密”依舊金光熠熠,似是鑲嵌在歲月的渦輪機中,從未停歇過轉動。門里有輔著磚雕的影壁墻,主角又是一個瑞獸,看樣子便可斷定是角端。在書籍里,角端是傳說中的神獸,集龍頭、麋身、牛蹄、龍麟、獅尾于一身,與麒麟類似,據說能夠日行一萬八千里,通四方語言,是真正的吉祥物,歷朝歷代都被視為補安邦、辟邪興正的瑞祥寶物。只是,也惟有仕宦人家才會將其用于土木的建設當中,這與屋頂張嘴的獸首不無二致,區別只在于獸口張開意味著為民諫言,角端鋪壁講述著為國祈福。可惜影壁過于久遠,已被四時的輪轉侵蝕了許多精致。依稀中的角端,一側有冉冉升起的紅日,四周是如意、金錢等物件的環繞,影壁兩邊鐫著的對聯倒是很明朗,寫著:“大梁清和狀元古門第,京洛魚陵樞副舊世家”,橫額為“朝笏滿床”。不難揣測,對聯不過是從另一個側面為馬固王氏的歷史和輝煌作下了注腳。

正對著的房子是家廟的主要建筑——拜殿,目測為一座兩進的卷棚式建筑。前端標識了此類屋舍特有的棚式屋頂,并漏出普瓦和筒瓦交錯的馬鞍,線條流暢,婉轉似是皴法繪就成的群山,兩側尚有古色古香的裝飾。待繞到后面,顯見緊連著的寢殿為起脊式樣的房頂,正脊高高疊起,垂脊延伸長向了兩邊,二者都塑有龍吻以及形態各異的珍奇異獸,給拜殿鍍上了一層威風。說起來,這些看似只是裝幀房脊、寓意吉祥的物什其實還有保護建筑的功效,盡顯了古人的智慧。眼眸錯落,只見勾檐微微翹起,挑落了重重的斑駁,也勾起馬固王氏的起承轉合,而下面連檐板上幾可亂真的花鳥蟲魚,也融進了這份“過渡”。接著我們進了拜殿,抬頭看向屋頂,圓拱形的輪廓已然久歷風塵,沒有藻井,不見承塵。屋子布置得比較簡單,只在正中供奉著馬固王氏始祖及元明清諸祖神道碑,兩邊的條幾上則擺放了列祖列宗畫像和牌位,足見其功能性之強。承重的柱子上覆朱漆,外掛對聯,“三朝樞密簪纓世胄傳百代,九子進士科第家風表千秋”,橫額是“大宋世家”,說是清代汜水縣令潘思光所贈送,卻也借外人之口道出了馬固王氏傳承千年的豪氣。馬固的拜殿,作為王氏族人拜謁祖宗,上香行禮的地方,每當清明諸節,來自鄭州地區,河北、山西部分地區的王氏宗親,便不遠千里來祭拜自己的祖宗,是時清香陣陣,繚繞出王氏后人的縷縷思祖敬宗之情,和睦族敦親之誼。

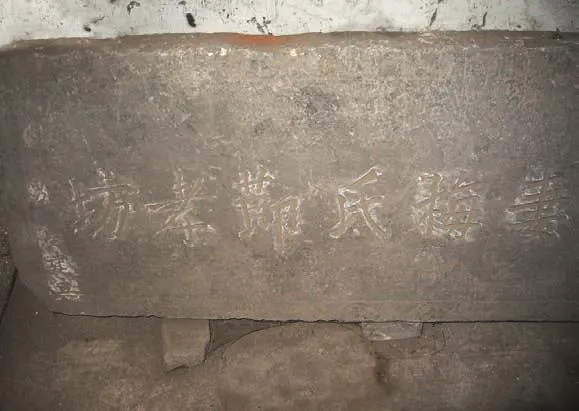

出了拜殿,兩側是列立著的廂房,里面存放了諸多碑碣和重要的文檔資料。作為主殿的輔助建筑,廂房一般都不做浮華的修飾,遑論似家廟這般莊嚴肅穆的所在,木門,方窗,泛綠的玻璃扇,誠然若斯的布置,倒在簡單中渲染著王氏的“拘謹”。透過玻璃,廂房顯眼處豎著十幾根大小不一的石碑,有的已漸漸褪去墨色,空留著各色的字體,還在鐫刻著一樣的榮耀。碑文繁復,或者記述馬固王氏名人的生平事跡,或者記述了皇上欽賜的封號和所任官職,或者族中曾經歷的重大事件。其中最為著名的是北宋政治家、文學家、科學家蘇頌為太常少卿王田公撰寫的墓志,成為研究當時政治、經濟、社會、人文頗為難得的資料,受到了重點的保護。

王氏家廟和它的榮耀都不是一蹴而就的,它始建于明神宗萬歷年間,待到清代又經歷了一次大規模的完善、整修才形成了如今的規模。頗為可惜的是,廟里的文物在近代未能得到妥善的保護,已然毀殆不少,縱使經過修繕,也無法重塑王氏家廟完整的模樣。

巷陌日記

村子何嘗不是一卷久遠的日記,只是不知那撰寫者該歸于人力還是天穹,不得而知的背后,惟有藍色羽翼下的木瓦還在塊壘上敲打著馬固舊日的倉頡。

出來家廟,向東行上百米許,就到了馬固的完中南院,所謂完中實際上是鄭州的三十五中,在這書卷翻覆之處,竟建著一方廟宇,在當地很是著名,因集了諸神位之大成,所以被當地謂為大廟。

大凡廟者,無一不是坐北朝南,馬固大廟自然不能例外,東西寬38米,南北長55米,廟身像是一尊韋陀一樣重重落在上街之上,護衛著馬固的眾生。總的來說,大廟占地將近3.13畝,對于一個村鎮來講,這樣的規模多少有些奢侈,也難怪被稱為大廟了。

馬固大廟的主廟乃是關帝廟,廟前有狹長的檐墻,上面是記述了廟宇歷史的碑文,說是在明朝萬歷二年,此殿還經過重修。殿身高達8米,全由青色長磚砌成了灰色的結界,屋頂則用藍瓦覆蓋,裸露的斗拱看上去密密麻麻,搭連成一片木質的承重。平時廟門緊閉,聽導游解釋,殿里曾有木質的關羽、關平、周倉雕像,高至八尺,且在雕像關節處設以機括相連,竟然能站能坐。

在大廟,與關帝殿一“漏”相隔的是乾隆年間增修的拜殿,中間只隔著一個0.8米的漏隔。這里雖只用了四梁八柱,不想卻支撐起長10米、寬5.4米、高6.2米的整棟屋宇。東西兩面的山墻依舊盡是灰磚砌就,且為方便信眾,將前后全部打通。沿著廊柱走去,一路最引人的是上覆的彩繪。接著是由青磚圈成拱形的主殿門,外圍有磚雕的兩只麒麟,麒麟嘴中還銜著盛放的牡丹花,且不論是花瓣,還是花枝都清晰可辨.在檐下還有一周兩層的磚雕,這些作為過往的結晶,在裝幀殿門的同時,更像是匠人們的命格永遠的地烙在了歲月的彼岸,等待瞻仰的輪渡。

大廟還有火神廟,修筑在關帝廟宇的右方上首,南北長4.1米,東西寬4.75米,高4.9米,規格雖然不是很大,卻是明時的遺留。殿中因為沒了往時的虔誠,變得冷清下來,只有三眼六臂的紫檀火神像還依然固執地守護這方水土。

與火神殿相連的是清朝才建起的馬王殿,里面又增請了龍王牌位,所以叫做龍王馬王殿。真不知道這兩位神明在天有知,能不能和睦相處。過了左首的廣生殿,往前兩米便是中國神道體系中很接地氣的奶奶殿,只是不曉得這位奶奶是泰山的碧霞元君還是送子奶奶。奶奶廟迎南而立,東西長9.5米,南北寬6.7米,高7米,是青磚合圍,藍瓦上覆而成的敞棚式廟宇,因為前檐增立有四根木柱,故而屋子的縱深又添加了2米左右。入得廟內,可以看到四下的梁檁椽柱依舊殘留著諸多的彩繪,這些敵不過時光的遺跡已像風化中的石頭,斑駁成老人的臉。梁上猶自記有乾隆三十六年修造,算是這座古建生辰的說明。而東南的一角則放著高大的鐘掛,只是上面鑄造于朱元璋時代的大鐘已經砸壞,一旁倒是立著石碑,記述了“西馬固”變換成“古龍泉”的更迭史。

消失的風鈴

從大廟的歷史中走出來,心中猶自咀嚼著遺跡里難明的味道,帶著復雜,恍恍惚惚地行進在街頭巷尾,向著已經消失了許久的記憶行去。

往東走了大概50多米,曾有一尊幾乎作了馬固形象大使的建筑——紅碑樓。

紅碑樓坐南向北,高九丈,寬四丈,厚三丈,像這般碩大的身軀,行人即使遠在七八里開外也不虞會有看不到的風險。紅碑樓九脊十獸,屋頂呈朱紅色,樓體卻是湛藍一片,每至驕陽當空,朱紫色的祥光便將古樓掩映出另一番嚴嚴實實。

脊頂屏柱琉磚璃瓦,紅碑樓在這片土地上不可方物了多年。凸起的是脊屏,區別了它不一般的民宅,它近乎奢侈的選擇了白鶴、飛鴿、奔馬、騰龍等祥物來裝飾,盡顯大氣與恢弘;舒緩的是斜脊,在屋頂轉折相交的脈絡上,坐落了漢鐘離、呂洞賓、張果老等八仙過海的形塑。檐下高高的掛著“三世懿行”的碑刻,乃是書法名家馬廣冊的墨寶,兩旁鑲了磚雕,左側的“沉香劈山”,右側的“翠花成神”,無不鐫刻著東逝如水的默默情懷。二層脊屏上則依次排列了“蕭何、陳平、敬德、羅成”等文臣武將,流露出久久不息的人文余味,看不見的氤氳徐徐延伸,連了倒垂脊下的卷簾挑角。卷簾渦轉,像是女子收緊的裙擺,有著如浪的曲線。在這弧面上,兀自掛了分辨方位的八只響鈴,微風拂過,聲播數里。據說,每當月黑星稀之時,只要聽到這清脆悅耳的鈴響,行人當下就可以知道具體的方向,故而成了周邊村莊的“定向標”,或者說是馬固村的代名詞。怎樣勘破方位,我卻是不能揣度,但這些鈴鐺一定拒絕過許多鳥兒的筑巢,兼具著驚鳥鈴的作用。

紅碑樓最顯眼的還是拱圈下的楹聯,為光緒年翰林院編修趙東階所書的“節等節臣乃天地完全正氣,義田暨義代國家培養人才”,輔著的碑文則年代稍久,是道光年拔貢楊(乃)毓所作。碑文有三,豎著排列了不同的內容,左碑記王氏三代事跡;右碑敘兄嫂英風烈行;中碑寫王毓林自愿獻出田產四十畝作為辦理義校資本,子孫不能繼承,特立此碑作證。碑樓的兩面嵌了兩塊匾額,一左一右,分別寫著“九天欞星”和“金聲玉振”,都是孔廟經常用來彰顯教化的良言。另有兩仕的磚雕,一個穿八卦衣,另一個則十字披劍,一文一武分列兩旁。南面亦是鐫滿字跡的碑文,首敘光緒年間王毓林義務教書受“五品”頂戴獎勵的榮耀,次述紅碑樓由王毓林于民國年間修造的往事。

一個村鎮的文脈根系竟然可以這樣的發達,從木瓦寫出的音符,到人文繪下的山水,應有盡有,這些來自遠方的記憶雖然有的隕歿,有的猶存,卻都在用各自的方式給這片流淌的土地做著注解。