城市交通路口機動車尾氣污染物擴散的數值研究

成恒生 劉向龍

1蘇州大學城市軌道交通學院

2湖南工程學院建筑工程學院

城市交通路口機動車尾氣污染物擴散的數值研究

成恒生1劉向龍2

1蘇州大學城市軌道交通學院

2湖南工程學院建筑工程學院

采用標準k-ε湍流模型建立了城市交通路口機動車尾氣擴散的計算模型,研究了十字和丁字兩類典型交通路口地面呼吸帶流場和機動車尾氣擴散現象,分析了氣流對流、污染物擴散、建筑尾渦等對污染物分布的影響。結果表明,位于交叉路口下風向區域的污染物濃度高于上風位置;十字路口的濃度分布要高于同一水平的T路口的分布。在氣流對流、污染物擴散、建筑尾渦的共同作用下,靠近交叉路口附近的街區會出現高濃度分布。本研究為城市規劃、交通組織和環境管理提供重要參考。

城市交通路口機動車尾氣污染物擴散數值模擬

0 前言

機動車排放的尾氣已成為城市大氣污染物的主要來源之一。交通路口建筑物會對過往機動車排出的尾氣擴散造成阻礙,容易引起機動車排放污染物在交通路口聚積。機動車尾氣無組織排放使得污染物未經過充分擴散、稀釋就進入地面呼吸帶,即使排放量不大也會在近距離內形成嚴重的局地污染,危害路人和樓內居民健康。城市道路和建筑的復雜性對道路的微環境影響嚴重,造成空氣污染物的擴散現象復雜。因此,掌握城市交通路口處機動車尾氣擴散規律,實現建筑布局與交通組織規劃的合理搭配具有重要的現實意義。

城市交通道路上的污染物傳輸和擴散受近地層空氣流動的控制,對其研究通常采用風洞試驗[1]、實地測量[2]和數值模擬[3~12]三種方法。近年來,數值模擬技術被廣泛用于研究城市道路風場及污染物分布。蔣維嵋等[4]比較了城市街區污染物分布的數值模擬與風洞實驗結果,驗證了數值模擬結果的準確性。國內外研究者[5~10]耦合機動車尾氣排放模型,使用k-ε模型研究了二維或三維的街道峽谷內部氣流運動、污染物擴散及濃度分布,分析了建筑物結構與尺寸[5,7,10]、湍流模型[6]、邊界湍流強度[8~9]和排放源強度[10]等對污染物擴散的影響。Lee等[12]建立二維非定常模型模擬了街道峽谷內流場和污染物濃度場分布,發現不同的流場特征下污染物的擴散行為差別很大。然而,城市交通路口的形式對機動車尾氣擴散及污染物分布的影響規律尚未獲得充分研究。

本文以CO氣體污染物為例,建立了污染物擴散的二維數值模型,研究了T字形路口和十字形路口等典型道路交叉路口處二維平面(地面呼吸帶水平)的機動車尾氣擴散和污染物分布規律,分析了氣流對流、污染物擴散、建筑尾渦等對污染物擴散及分布的影響。本文有助于掌握交通路口形式、周圍建筑物、街區格局對污染物擴散影響的規律,為城市規劃、交通組織和環境管理提供重要參考。

1 數學模型及數值方法

1.1基本假設

本研究將其簡化為二維平面上污染物穩態擴散的過程,采用以下假設:

1)采用穩態模型計算交通污染物擴散,將連續不斷的汽車流尾氣擴散簡化為穩定不變的線污染源,以獲得長期的、大量汽車概率統計的平均污染源分布情況;

2)機動車污染物排放高度取決于汽車的型號,大型汽車(如卡車和公共汽車)排放高度約為1m,而型號較小的汽車及摩托車排放高度約為0.7m;

3)污染物成分為CO氣體,且與空氣充分混合,并忽略Soret與Dufour效應,即濃度的變化對濃度場不產生影響;

4)空氣混合物密度隨濃度的變化遵循Boussinesq假設,其他熱物性參數均視為常數;

5)建筑物對污染物不具有吸附或滲透、傳輸作用,忽略交通污染物(煙羽)的排放速度和沉積的影響和污染物的豎直煙羽行為。

1.2控制方程

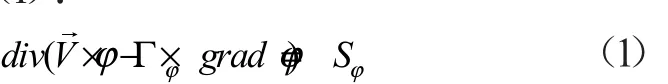

本模型主要涉及流體流動及傳質過程,采用修正標準k-ε雙方程湍流模型[13],其流動及擴散控制方程的通用形式如式(1):

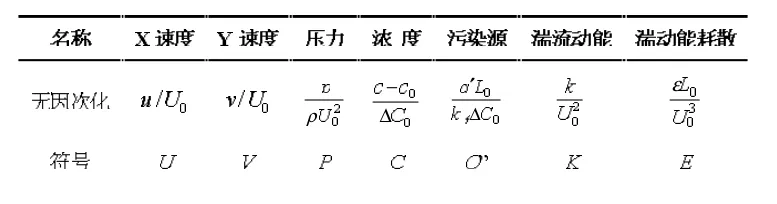

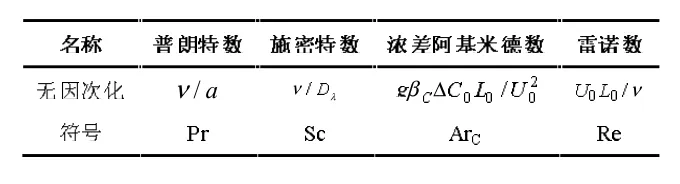

式中:φ為任一變量;Γφ為變量φ的擴散項;Sφ為變量φ的源項;矢量代表向量( u, v)。具體參數的無因次化按表1方法進行,獲得的無因次控制參數見表2[13]。空氣的密度ρ取為1.17m3/s,質膨脹系數βT取為3.33× 10-31/K,動力粘度v取1.685×10-3m2/s。

表1 物理參數及無因次化

表2 無因次控制參數

1.3邊界條件

將所圈定的考察區域延展,以確保來流和出流邊界都有充分的發展。在入流邊界上,動量取Dirichlet邊界條件,CO濃度為零;而出流邊界上,動量和CO濃度取Neumann邊界條件,即壓力在出流邊界上取為零。

1.4數值方法

采用有限容積法離散交錯網格,對流-擴散方程采用一階迎風格式,控制方程求解則采用SIMPLE算法[13],方程組的迭代計算采用亞松弛法。當各變量的殘差均小于10-3時,認為計算收斂。

2 計算結果與討論

考慮十字和丁字兩類典型交通路口地面呼吸帶流場和機動車尾氣擴散過程。假定來流風的入流角度與水平方向(West-East)成30°角(西南風)。考慮普通汽車及人行道地面呼吸帶,設定離地面高度為1.50m的二維平面。交通污染物的擴散系數及濃差阿基米德數分別取為1.0和0.0(不考慮豎直方向的擴散),而道路上交通污染源的大小、位置由具體問題給定。

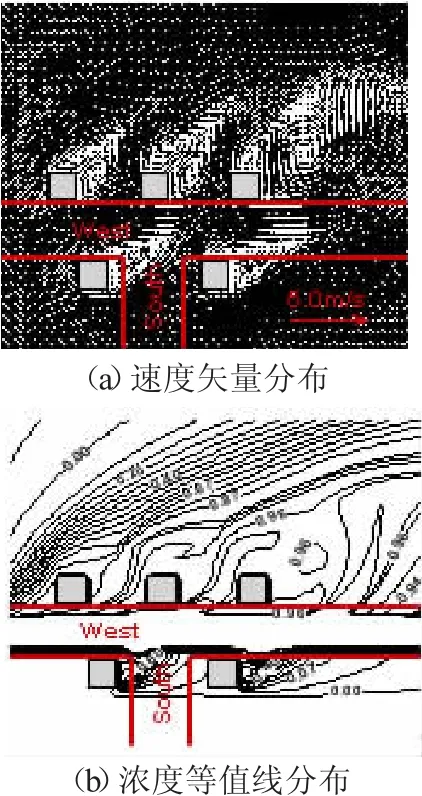

2.1T字形道路組織的交通污染物擴散

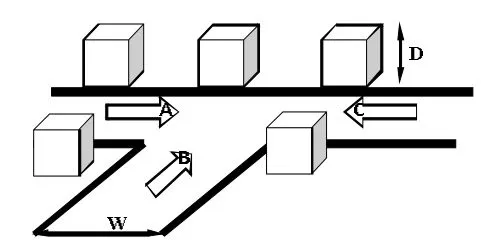

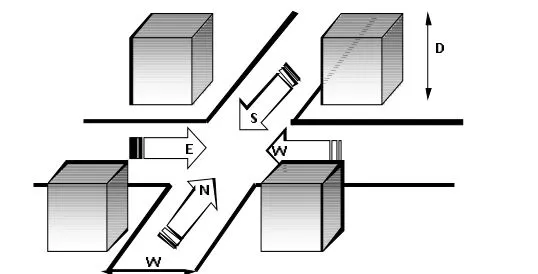

圖1為T字形交通道路組織及周邊建筑物構成示意圖(A、B、C流向分別為West、South、East所替代),道路寬度為40m,流體流動的控制雷諾數為1.05×106(取參考長度20m)。首先假設面污染源均勻分布在東西路及南路中央,長度為路長,寬度為道路寬度的一半。

圖1典型T字形路段的建筑物分布結構示意圖

圖2 為T字形交通路口空氣流動速度矢量及污染物濃度分布圖。在建筑物附近,濃度擴散梯度迅速增大,而在街區中央,尾氣濃度維持較高值。由于氣流流動影響,導致在迎風的上游位置(即西南角)幾乎不受交通尾氣的污染,而其下游的大片地區都為尾氣污染所覆蓋,但濃度值存在很大差異:在30°西南風向軸線上及其附近濃度值較高,而在遠離這條軸線的區域污染物得到迅速地稀釋(比較圖2b中濃度分布的0.22與0.99等值線)。

圖2 T字形交通路口空氣流動及污染物濃度分布圖

圖2 中由于南路(South)的尾氣擴散加劇了下風側區域的污染物濃度分布,若南路的為稀少車流或禁止車輛通行道路、或人行通道,則令其污染源濃度為零,計算結果如圖3所示。由于污染物濃度的差異性分布對水平動量分布沒有影響,故圖3a中的速度矢量分布與圖2a中的基本相同。沒有南路交通污染源釋放,圖3b的濃度場分布有了較大的變化,西南風軸線上下風向的濃度值比圖2b有所下降。盡管南路沒有污染源,但由于氣流的對流及污染物擴散等作用,在靠近交叉口的南路附近出現了一定數值污染物分布。

圖3 南路無污染源時T字形交通路口空氣流動及污染物濃度分布圖

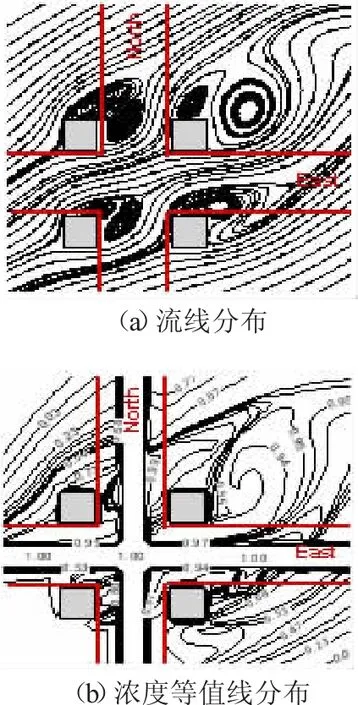

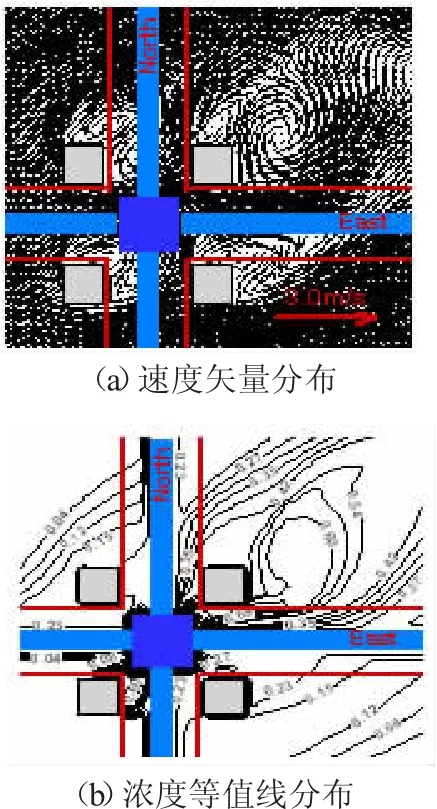

2.2十字形道路組織的交通污染物擴散

圖4為十字形交通道路組織及周邊建筑物構成示意圖(A、B、C流向分別為West、South、East所替代)。該交叉口分布四座方型建筑(D×D×D,D=20.0m),考慮路寬為40.0m。入流邊界條件同圖1所述,其中流體流動的控制雷諾數為1.05×106。假設面污染源均勻分布在東西路及南北路中央,長度為路長,寬度為道路寬度的一半。

圖4 典型十字形路段的建筑物分布結構示意圖

圖5 十字形交通路口空氣流動及污染物濃度分布圖

圖5為十字形交通路口空氣流動速度流線及污染物濃度分布圖。發現,在來流的下風側,濃度分布值較圖2中的偏大一些,并且沿30°西南風向軸線的垂直兩側,大氣層流稀釋道路污染物也變得困難,這是因為增加的道路行車組織,即有了容納更多的車輛的通道,致使大氣稀釋更加困難。另外,十字形道路組織時交通污染物在建筑尾部的堆積更加容易。

對于十字形道路交叉路口組織形式,交叉口是通直路面車流量的好幾倍,現假設交叉口核心區污染源散發濃度為1,而通直路面中央行車排放為0.25,相應的模擬結果如圖6所示。這圖6a中的速度矢量分布與圖5a中的基本相同,但這樣的污染物排放模式減輕了大氣的稀釋負擔(如圖6b),在下風向位置污染物濃度與圖5b相比顯著下降。在交叉口路段,污染物濃度的梯度變化相當大,這是由于交叉口路面車輛流量的巨大。由于建筑尾渦的形成,在迎風位置的建筑(位于交叉口西南角位置)右側出現較大的濃度分布值,約為水平對面建筑左側的三倍。

圖6 十字形路口通直路面排放降低時空氣流動及污染物濃度分布圖

3 結論

本文以CO氣體污染物為例,數值研究了T字形路口和十字形路口等典型道路交叉路口二維平面(地面呼吸帶水平)的機動車尾氣擴散和污染物分布規律,分析了氣流對流、污染物擴散、建筑尾渦等對污染物擴散及分布的影響,得到以下結論:

1)對于典型道路交叉路口二維平面(地面呼吸帶水平)的交通污染物擴散,位于下風向的區域,其污染物濃度高于上風位置;十字形交叉口的濃度分布要高于同一水平的T字形道路交叉路口的分布。

2)由于氣流對流、污染物擴散、建筑尾渦等的聯合作用,在靠近交叉口附近的街區出現一些高濃度的分布,如T字形路口組織中,靠近交叉口的南路附近出現了一定數值的污染物分布;而在十字形交叉口組織中,在迎風位置的建筑(位于交叉口西南角位置)的右側出現較大的濃度分布值。

[1]周洪昌,高延令.城市街道汽車排放物擴散過程的風洞試驗[J].同濟大學學報,1994,22(3):306-311

[2]Frey H C,Unal A,Rouppail N,et al.On-road measurement of vehicle tailpipe emissions using a portable instrument[J].Journal of the Air and Waste Management Association,2003,53(5): 992-1002

[3]Garcia S A,Van B J,Rambaud P,et al.Numerical and experimental modelling of pollutant dispersion in a street canyon[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics,2002, 90(45):321-339

[4]蔣維嵋,苗世光,劉紅年.城市街區污染散布的數值模擬與風洞實驗的比較分析[J].環境科學學報,2003,23(5):652-656

[5]Xie X M,Huang Z,Wang J S.Impact of building configuration on air quality in street canyon[J].Atmospheric Environment, 2005,39(25):4519-4530

[6]Chan TL,Dong G,Leung C W,et al.Validation of a Two Dimensional Pollutant Dispersion Model in an Isolated Street Canyon [J].Atmospheric Environment,2002,36:861-872

[7]張傳福,曾建榮,文謀.高架橋對街道峽谷內大氣顆粒物輸運的影響[J].環境科學研究,2012,25(2):15-16

[8]Kim J J,Baik J J.Effects of inflow turbulence intensity on flow and pollutant dispersion in an urban street canyon[J].Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics,2003,91(3): 309-329

[9]Zhang Y W,Gu Z L,Cheng Y,et al.Effect of real-time boundary wind conditions on the air flow and pollutant dispersion in an urban street canyon–Large eddy simulations[J].Atmospheric Environment,2011,45(20):3352-3359

[10]周洪昌,高延令,吳曉琰.城市城市街道汽車排放物擴散過程的數值模擬[J].同濟大學學報,1995,23(2):163-168

[11]幸鴻,徐偉嘉,蔡銘,等.含信號控制人行橫道的街道峽谷污染物擴散三維數值模擬[J].環境科學學報,2011,31(10):2102-2108

[12]Y Lee,H M Park.Parameterization of the Pollutant Transport and Dispersion in Urban Street Canyons[J].Atmospheric Environmen -t,1994,28:2343-2349

[13]Patankar S V.Numerical heat transfer and fluid flow[M].New York:Hemisphere Publishing Corporation,1980

Num e ric a l Sim ula tion of the Polluta nt Diffus ion of Ve hic le Exha us t on Urba n Tra ffic Inte rs e c tions

CHENG Heng-Sheng1,LIU Xiang-Long2

1 School of Urban Rail Transportation,Soochow University

2 Department of Building Engineering,Hunan Institute of Engineering

A numerical model of the pollutant diffusion of vehicle exhaust on urban traffic intersections is developed by using the standard k-ε turbulent method.The air flow and vehicular exhaust and pollutant diffusion at the level of off-ground breathing zone on the crossroad and T road is simulated.The effects of convective flow,pollution diffusion and eddy behind building on the pollution diffusion are studied.The results show that the pollution concentrations at the downstream of wind flow is much higher than the upstream at the intersections.Under the interplay of convective flow, pollution diffusion and eddy behind building,the high pollutant concentration zone is formed at block the near the traffic intersections.This study provides the significant guidance for the unban plan,traffic organization and environmental management.

urban traffic intersections,vehicular exhaust,pollution diffusion,numerical simulation

1003-0344(2014)06-059-4

2013-10-18

成恒生(1977~),男,碩士,講師;江蘇省蘇州市蘇州大學城市軌道交通學院(215137);E-mail:chenghs@vip.qq.com

湖南省科技計劃項目(2010KS3182)