洋姜泡菜褐變環(huán)節(jié)及其控制方法的研究

王蕊

(江蘇食品職業(yè)技術學院,江蘇省食品加工工程技術研究開發(fā)中心,江蘇淮安223003)

洋姜又名菊芋(Helianthus tuberosus L)、鬼子姜,是菊科向日葵屬多年生草本植物[1]。洋姜質地致密、脆嫩,其腌制品具有清脆爽口、香、甜、嫩的特點,是深受消費者喜愛的一種傳統(tǒng)腌制食品。但在其加工過程中,褐變現象非常嚴重,極大降低了其商品價值和經濟效益。菊芋多酚氧化酶(PPO)是引起褐變的主要因素,其必須具備3個條件,即酶、底物和氧,控制其中任何一個因素就可以達到控制褐變的目的[2]。在洋姜產品加工過程中,底物無法除去,只能控制酶促褐變體系中的氧和多酚氧化酶活性,而氧和多酚氧化酶活性與工藝環(huán)節(jié)密切相關,涉及到多個步驟,如去皮、腌制、切分等,每個環(huán)節(jié)又有各自的特點。因此,應對洋姜泡菜加工工藝流程的每個褐變環(huán)節(jié)進行監(jiān)測,采取相應的控制措施,才能控制產品的最終質量,達到降低消耗提高效益的目的。

1 材料與方法

1.1 材料

1.1.1 原輔材料

原料:新鮮菊芋塊莖(徐州市金地杰農業(yè)發(fā)展有限公司提供);

輔料:食鹽、白糖、植物油、辣椒、酸味劑、山梨酸鉀、天然香料等均為食品級。

1.1.2 主要試劑

抗壞血酸、EDTA-2Na、氯化鈣、檸檬酸、植酸、食鹽、氫氧化鈉、鹽酸等均為分析純。

1.1.3 設備及包裝材料

SZ-200型切片機:南京旭眾食品機械股份有限公司;LS750壓榨機:浙江余姚食品機械廠;400真空包裝機:濟南遠華機械有限公司;FRD-1000JSJ殺菌機:山東諸城富瑞德機械有限公司。

聚酯/聚乙烯復合薄膜,規(guī)格為120 mm×190 mm,95℃~100℃下20 min無任何緊縮變形現象出現。

1.2 方法

1.2.1 洋姜泡菜產生褐變的工藝環(huán)節(jié)分析

由生產工藝流程,分析洋姜去皮、切分后與氧的接觸情況,找出引起洋姜泡菜褐變的工藝環(huán)節(jié)。

工藝流程:洋姜選料→清洗→瀝干→去皮→腌制→分揀→切分→脫鹽→壓榨→拌料→裝袋封口→殺菌→冷卻→保溫檢驗→裝箱→入庫

1.2.2 洋姜泡菜褐變環(huán)節(jié)控制實驗

1.2.2.1 洋姜去皮后褐變控制實驗

由于洋姜塊莖外表為褐色,如不去皮直接腌制,成品色澤不佳。一般采用化學去皮法,即將洗凈瀝干的洋姜浸泡在95℃左右5%的燒堿溶液中2 min。經堿液處理后的原料,立即用流動的凈水沖洗2次~3次,沖掉被堿液腐蝕的表皮及殘留的堿液。洋姜組織中的花黃素在遇堿時變黃,之后,多酚氧化酶會引起酶促褐變。

實驗方案設計:堿液處理后分別用0.4%檸檬酸+0.15%抗血壞酸+0.4%氯化鈣+0.3%EDTA-2Na+0.6%植酸復合抑制劑、0.3%稀鹽酸、清水在常溫下浸泡30 min,常溫下放置2 h,采用感官評定法評定處理效果。

1.2.2.2 分揀過程中褐變控制實驗

洋姜經過20 d~30 d的腌制,會產生一些不合格產品,甚至會摻入頭發(fā)、碎繩等雜質。因此,在切分前必須要經過嚴格的分揀,以保證產品的質量。分揀等待過程中,洋姜會較長時間的暴露在空氣中而引起褐變。

將腌制后的洋姜分別裸露、清水浸泡、腌制濾液(或澄清液)浸泡60min,采用感官評定法評定處理效果。

1.2.2.3 切分后脫鹽過程中褐變控制實驗

洋姜切分后,多酚氧化酶被充分暴露,極易引起酶促褐變,是生產過程中控制褐變的關鍵環(huán)節(jié)。

實驗方案設計:將切分后的洋姜分別用清水、添加0.4%檸檬酸+0.15%抗血壞酸+0.4%氯化鈣+0.3%EDTA-2Na+0.6%植酸復合抑制劑的清水脫鹽30 min,常溫下放置2 h,采用感官評定法評定處理效果。

1.2.2.4 切分、壓榨、拌料過程中褐變控制實驗

洋姜切分、壓榨、拌料,目前均由機器完成,由于時間較短,此過程引起的洋姜產品褐變未引起人們的重視。3個工序雖然時間短,但產品充分暴露在空氣中仍會加重褐變,為將產品褐變降低到最小程度,應采取必須的控制措施。

實驗方案設計:洋姜泡菜切分、壓榨、拌料分別用真空和非真空兩種方式進行處理,采用感官評定法評定處理效果。

1.2.2.5 拌料后產品存放過程中褐變控制實驗

拌料存放是洋姜泡菜加工可能引起褐變的最后一道工序,極易引起褐變,影響產品的品質。

實驗方案設計:產品經腌制發(fā)酵、脫鹽后已含有5%~6%的食鹽、0.8%~1%的乳酸、0.1%的山梨酸,對褐變有一定抑制作用,但仍需添加一定量的金屬螯合劑(EDTA-2Na)、氨基封閉化合物(CaCl2)以及降氧物質(Vc)。現將此三因素對洋姜泡菜褐變的抑制正交實驗設計如下(處理后在常溫下存放3個月,采用感官評定法評定處理效果。)

表1 L(934)正交試驗因素水平表Table 1 L9(34)Orthogonal factors table %

1.2.3 感官評價方法

洋姜褐變的感官評價采用打分法[3],評定小組由符合感官評定要求的經過培訓的10人組成,每組樣品評定三次,取平均值,評分標準見表2。

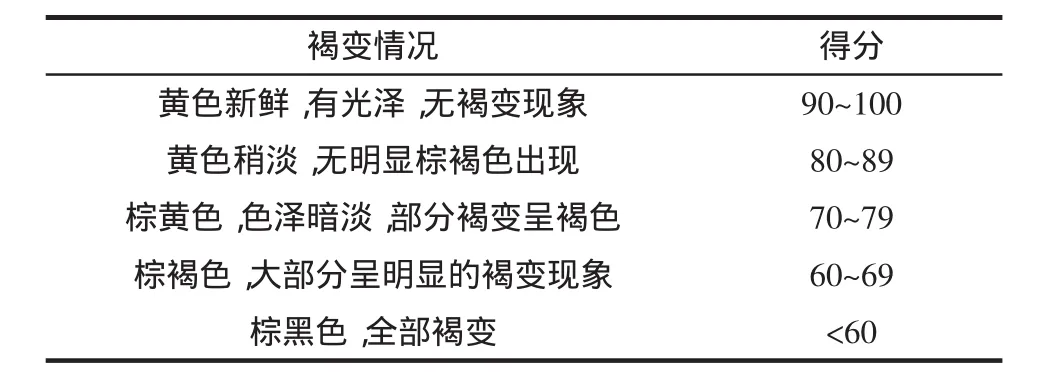

表2 洋姜褐變感官評價指標Table 2 Sensory evaluation of Jerusalem artichoke browning

2 結果與分析

2.1 洋姜泡菜褐變產生的工藝環(huán)節(jié)

根據生產工藝流程分析,洋姜泡菜產生褐變主要有以下幾個工藝環(huán)節(jié):①去皮到腌制。洋姜經化學法去皮后,使得多酚氧化酶最活躍的表層裸露出來,遇氧后會立即發(fā)生褐變,這個環(huán)節(jié)應采取復合抑制劑進行護色。②等候分揀。腌制后的洋姜從腌制液中撈出在待揀的過程中有一段時間會暴露在空氣中,從而引起褐變。這個過程應事先從腌制池中抽取適當的洋姜泡菜原液,經澄清或過濾,洋姜待揀過程將其浸泡其中,防止洋姜氧化變色。③切分到脫鹽。洋姜經切分后組織將大面積暴露出來,是引起褐變的關鍵環(huán)節(jié)。其一,切片應采用真空切片,防止切片過程中引起褐變;其二,切片后應立即放入添加復合抑制劑的清水中進行脫鹽。④壓榨。壓榨是將洋姜擠壓出30%水分,以增加產品的脆度。壓榨過程中洋姜勢必再次暴露在空氣,為減少褐變應采用真空壓榨。⑤拌料、包裝保存。產品拌料一方面應采用真空拌料,減少泡菜與氧接觸的機會;另一方面為防止泡菜在存放過程引起褐變應適當拌入氯化鈣、抗壞血酸、EDTA-2Na等抑制劑。包裝應采用真空包裝,減少包裝袋中的氧氣,阻止泡菜的氧化褐變。

2.2 洋姜去皮后褐變控制

洋姜去皮后不同方法處理對褐變的抑制效果見圖1。

圖1 洋姜去皮后不同方法處理對褐變的抑制效果Fig.1 Browning inhibition of Peel the Jerusalem artichokes by different processing methods

由圖1可以看出,去皮后不同處理方法對抑制洋姜褐變都有一定的作用,但效果區(qū)別很大,采用0.4%檸檬酸+0.15%抗血壞酸+0.4%氯化鈣+0.3%EDTA-2Na+0.6%植酸的復合抑制劑浸泡處理抑制效果最好,0.3%稀鹽酸次之,清水最差。發(fā)現經堿液去皮后的洋姜表面色澤變黃,這是由于洋姜組織中所含花黃素與堿生成查耳酮非閉環(huán)結構所致,而在酸性條件下,查耳酮又恢復為閉環(huán)結構,黃色消失[4]。因此,酸性的復合抑制劑及稀鹽酸對黃色消失具有明顯的作用。經稀鹽酸處理,雖使體系偏離了PPO活性最適pH,對褐變起到了一定的抑制作用,但效果不顯著,生產中應采用復合抑制劑護色去皮后的洋姜。

2.3 待揀過程中褐變控制

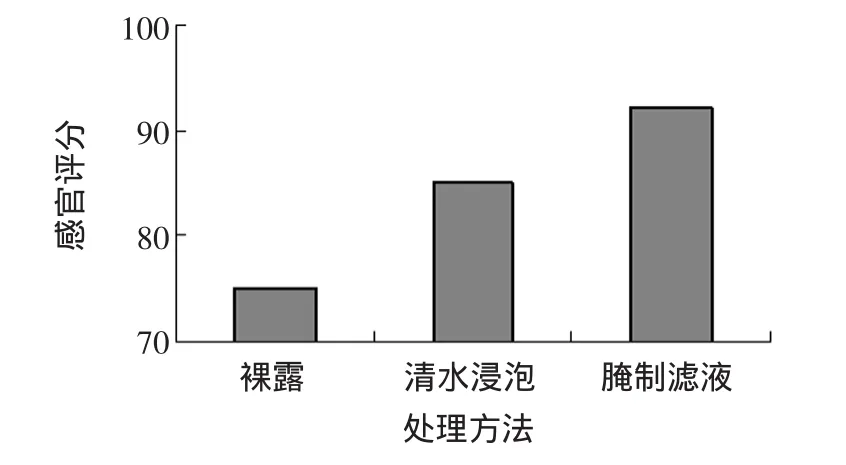

洋姜待揀過程中不同方法處理對褐變的抑制效果見圖2。

圖2 洋姜待揀過程中不同方法處理對褐變的抑制效果Fig.2 Browning inhibition of the Jerusalem artichokes in inspection by different processing methods

由圖2可以看出,洋姜待揀過程中裸露在空氣中,多酚氧化酶與氧氣接觸引起褐變,而采用清水浸泡和腌制濾液處理,褐變明顯得到抑制,特別是采用腌制液浸泡效果顯著。因腌制液中含15%~20%鹽、1%~2%酸以及腌制發(fā)酵代謝的其它物質(有待進一步研究),含氧量較低,對洋姜褐變表現出了顯著的抑制效果,在洋姜待揀過程中宜采用經過濾或澄清的腌制液浸泡。

2.4 切分后脫鹽過程中褐變控制

洋姜切分后脫鹽過程中不同方法處理對褐變的抑制效果見圖3。

圖3 洋姜切分后脫鹽過程中不同方法處理對褐變的抑制效果Fig.3 Browning inhibition of the Jerusalem artichokes in the desalination process by different processing methods

由圖3可以看出,洋姜切分后用添加0.4%檸檬酸+0.15%抗血壞酸+0.4%氯化鈣+0.3%EDTA-2Na+0.6%植酸的復合抑制劑清水脫鹽,色澤新鮮,有光澤,無褐變現象;而在清水中脫鹽,顏色呈棕黃色,色澤暗淡,部分褐變呈褐色。洋姜切分后絕大部分組織暴露,是引起褐變、影響泡菜的關鍵環(huán)節(jié),應采用復合抑制劑進行護色處理。

2.5 切分、壓榨、拌料過程中褐變控制

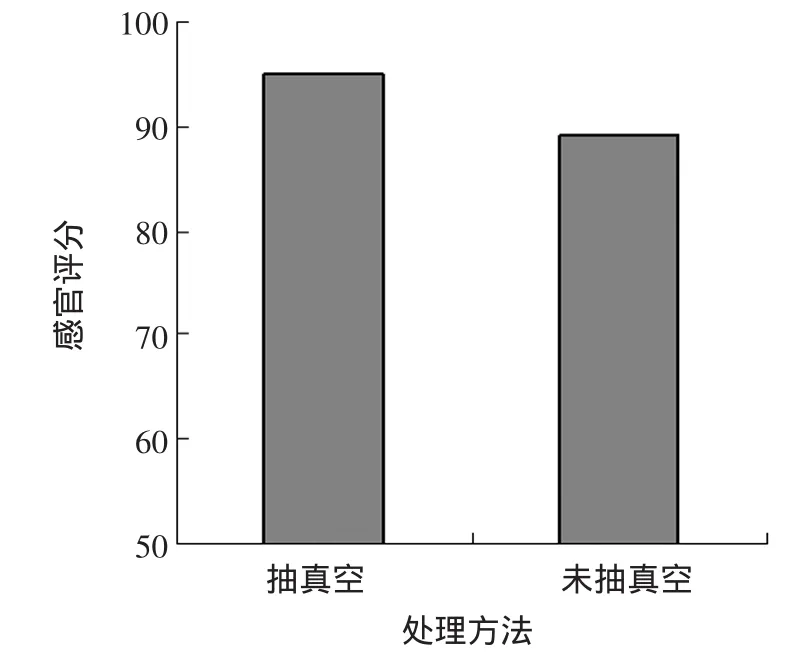

切分、壓榨、拌料過程中褐變控制見圖4。

圖4 切分、壓榨、拌料過程抽真空對褐變的抑制效果Fig.4 Browning inhibition by vacuum in the process of cut,press and mixed materials

由圖4可以看出,洋姜泡菜加工過程中,機械切分、壓榨、拌料采用抽真空其褐變程度輕于未抽真空,未抽真空雖沒有引起泡菜褐變,但泡菜顏色已變淡黃色、光澤消退,當與其它工序引起的褐變進行疊加,就會影響到制品的感官品質。因此,洋姜泡菜加工過程的機械切分、壓榨、拌料應有抽真空裝置或用真空切分機、真空壓榨機和真空攪拌機。

2.6 拌料后產品存放過程中褐變控制正交試驗結果

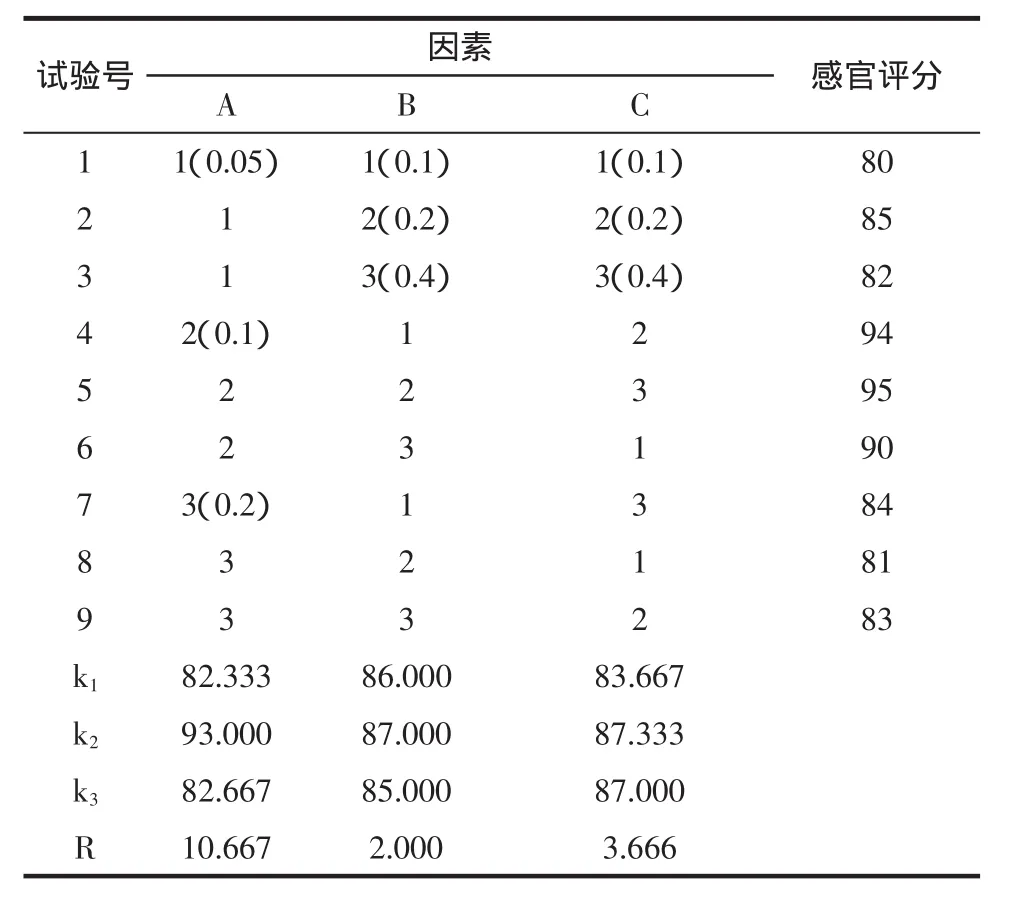

正交試驗結果見表3。

表3 洋姜泡菜拌料后褐變控制正交試驗結果表Table 3 Browning control results of orthogonal experiment about Jerusalem artichoke pickle spices

由表3極差分析可以看出,抑制拌料后產品存放過程中褐變的主次順序為:A>C>B,最優(yōu)組合為A2B2C2,即洋姜泡菜配料中加入0.1%Vc、0.2%CaCl2和0.2%EDTA-2Na防止褐變效果最佳。洋姜泡菜經真空包裝和90℃殺菌,PPO已基本失活,包裝袋中殘留空氣相當少,再配以褐變抑制劑,產品褐變完全被抑制,經過3個月保存,感官評分均在80分以上,未發(fā)現有褐變現象發(fā)生。方差分析見表4。

表4 護色劑對洋姜泡菜拌料后褐變控制方差分析表Table 4 Browning control analysis of variance about colorprotecting agent on Jerusalem artichoke pickle spices

由表4方差分析可知,α在0.01%水平下,Vc添加量對洋姜泡菜褐變抑制效果顯著。

3 結論

1)根據工藝流程分析,引起洋姜泡菜褐變主要有以下幾個工藝環(huán)節(jié):去皮到腌制、待揀、切分到脫鹽、壓榨、拌料、包裝保存。對每一個褐變環(huán)節(jié)都采取抑制措施,完全可以保證產品無褐變現象發(fā)生。

2)洋姜泡菜去皮到腌制及切分到脫鹽過程中應采用0.4%檸檬酸+0.15%抗血壞酸+0.4%氯化鈣+0.3%EDTA-2Na+0.6%植酸的復合抑制劑護色,褐變現象完全被抑制;腌制后的洋姜泡菜待揀或分揀過程中應采用澄清或過濾的腌制液護色;泡菜加工的切分、壓榨、拌料應配有抽真空裝置,以減少氧化變色;為防止洋姜泡菜褐變,配料中應加入0.1%的抗壞血酸、0.2%的氯化鈣和0.2%的EDTA-2Na。洋姜泡菜褐變經綜合抑制,常溫下保存3個月,無褐變現象發(fā)生。

[1]李楊漢.植物學[M].上海:上海科學技術出版社,1986

[2]宋軍陽,杜軍志,張會梅.果實采后酶促褐變研究進展[J].湖北農學院學報,2004(1):54-57

[3]章善生.中國醬腌菜[M].北京:中國商業(yè)出版社,1995

[4]黃梅麗.食品化學[M].北京:中國人民出版社,1986