就想姜文錯一回

◎ 馮小剛

就想姜文錯一回

◎ 馮小剛

一位導演對我說過這樣一番話,讓我出了一身冷汗。

他說:“電影應該是酒,哪怕只有一口,但它也得是酒。你拍的東西是葡萄,很新鮮的葡萄,甚至還掛著霜,你沒有把它釀成酒,開始時它是葡萄,到最后還是葡萄。另外一些導演明白這個道理,他們知道電影應該是酒,但沒有釀造的過程,上來就是一口酒,結束時還是一口酒。更可怕的是,這酒既不是葡萄釀造的,也不是糧食釀成的,是化學原料勾兌出來的。小剛,你應該把葡萄釀成酒,不能僅僅滿足于做一杯又一杯的鮮榨葡萄汁。”

這位導演名叫姜文。

拍《甲方乙方》時,巴頓的首選是姜文,請不來才換成英達。抬起杠來,英達、姜文的智慧非常夠用。因為這一點,他們在談話中永遠保持著勝利者的姿態。姜文經常說的一句話是:你不能這樣吧。每次我聽到這樣的句子,直接反應就是,我真的不能再這樣了。事后,我又問自己,我哪樣了?久而久之,我萌生了一個愿望,迫切地想聽到他能在所有的聰明智慧都用上時,說一聲:“我錯了。”

1991年,拍《北京人在紐約》時,我們住在紐約長島奧伊斯特貝小鎮。一天晚上,晚飯前,幾個人坐在客廳里看電視。電視里播放了一段僅有幾十秒的電影預告,是英國影片《桂河大橋》。馬曉晴和姜文為了影片的主演是不是大衛·尼文發生爭執。

馬曉晴堅持認為《桂河大橋》的主演是大衛·尼文,姜文則斷然予以否認。他告訴馬曉晴:“《桂河大橋》里沒有大衛·尼文,但這部影片的導演叫大衛·里恩,得過奧斯卡獎。這部電影我看過七遍。”

劇組的人也分成兩派:以鄭曉龍為首的一大幫人堅信姜文不會有誤,站在姜文一邊;我和艾未未站在馬曉晴一邊。我當時還沒看過《桂河大橋》,但我希望姜文輸。我答應開車拉馬曉晴去租錄像帶,條件只有一個,馬曉晴若是贏了,讓姜文當著大家的面說:“我錯了。”

我們開了一個小時的車,來到曼哈頓。艾未未把我和馬曉晴放在他的地下室里,自己去租帶子。十幾分鐘后,他回來了,臉上的表情就像要告訴馬曉晴自己得了絕癥一樣。未未說:“曉晴,咱們輸了,我沒有在錄像帶的封面上找到該死的大衛·尼文。”

當時,馬曉晴幾乎喪失了回奧伊斯特貝的勇氣,叛逃的心都有了。那天晚上,我們陪著她在一家名叫CBJB的搖滾樂酒吧,耗到午夜才回去。

回到劇組后,我們發現大家都沒睡,幾乎全體等在客廳里。印象中,我是溜著邊回到臥室里去的。

艾未未陪著馬曉晴走到人群中,馬曉晴對姜文說:“你贏了。”

姜文說:“那就按說好的,我可以對你做任何事情。”

大家都很興奮,不知道姜文要如何處置馬曉晴。姜文讓馬曉晴坐在椅子上,對她說:“我就是想告訴你,心里沒數的事,別跟人打賭,尤其是別跟我在電影上抬杠。”

從那以后,我也落下一個毛病:凡是姜老師說的話就深信不疑,凡是姜老師做的事就拍手叫好。我覺得他就不可能錯,他太聰明了。

幾年前,一個和姜文很熟的朋友對我說,他曾聽到姜文對我導演的電影《活著》有一些不同的看法。據說姜文是這么認為的,“活著”是一個動詞,被電影當成名詞使用了。富貴為了“活著”,內心應該是非常主動的。他聽到家鄉土改槍斃地主的消息,預見了自己的下場。為了“活著”,他應該主動放棄,利用一場賭博把土地和家業輸得精光,從此淪為貧農。結果,他如愿以償,躲過一劫活了下來。把“活著”當成動詞,看得出來姜老師是何等聰明,對“活著”的理解又是何等充滿智慧。

拍電影時,我的問題是怎樣才能做到最好,姜文則不然,他的問題是如何能夠節制他的才華。對于他來說,最大的敵人就是淤出來的聰明。

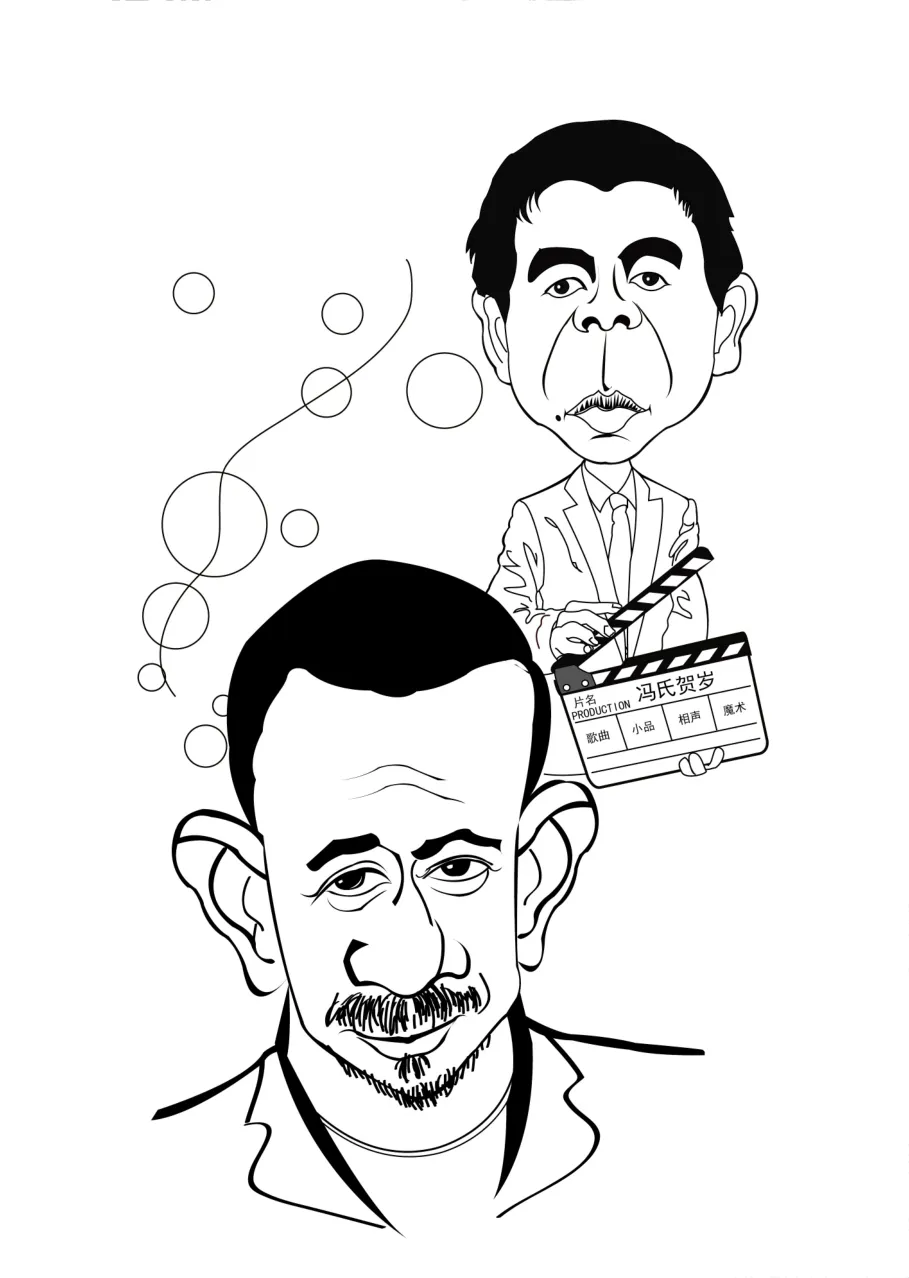

(摘自《中外故事·上半月版》2013年第11期 圖/朱少偉)