基于ASTER數據在1∶5萬地質填圖中的應用研究

——以新疆托斯特地區為例

王寧,趙新生,陳川

(1.新疆大學地質與礦業工程學院,烏魯木齊 830049;2.新疆大學新疆中亞造山帶大陸動力學與成礦預測重點實驗室,烏魯木齊 830049)

1 引 言

遙感技術因其具有區域性、經濟性和快速性的特點,在地質工作中起到越來越重要的作用,隨著地質工作的深入發展和科學技術的不斷進步,我國地質填圖工作也在越來越普遍地使用遙感方法和技術。

遙感圖像具有視域廣闊、信息豐富、地貌形態逼真、地質概括力強等特點,利用它進行地質解釋,能夠快速、準確、全面的提供超前編圖信息。同時遙感影像的比例尺較大,因而可以反映出更豐富的地質信息,能夠極大減少工作量,縮短工期,起到事半功倍的作用。同時,遙感技術的應用受到客觀因素的限制,如遙感圖像受氣候及植被等自然條件影響,造成解譯準確度降低[1]。

因此如何提高遙感數據的應用效率成為關鍵問題。由于ASTER數據的光譜和空間分辨率均具有一定優勢,適合于中等比例尺的地質填圖,因此本文以ASTER數據在新疆吉木乃縣托斯特鄉附近1∶5萬區域地質調查為例,綜合說明遙感數據應用效率在地質填圖工作中的優勢。

2 區域地質背景及研究方法評述

2.1 區域地質背景

研究區位于吉木乃縣托斯特盆地北部,烏倫古湖以西,福海盆地西部的山間凹陷,是在古生代基底上發育起來的由齋桑泊南-烏倫古湖斷裂和莫合爾臺南斷裂夾持的新生代斷陷盆地[2]。區域大地構造位置為準噶爾古板塊薩吾爾晚古生代島弧區中西段。區內石炭系、二疊系、新近系及第四系地層均有發育,出露較好且分布廣泛;該地區巖漿活動頻繁,侵入巖種類多,分布范圍廣,形成于后造山運動和活動大陸邊緣弧;區內構造較為復雜,褶皺、斷裂較發育,斷裂以北東向壓性、壓扭性為主,這些斷裂主要形成于華力西中晚期和燕山一喜馬拉雅期;巖石類型包括超基性巖、基性巖、中性巖、酸性巖和堿性巖等,如正長花崗巖、花崗斑巖、閃長巖、輝長巖等。

2.2 ASTER數據來源

ASTER是搭載在美國NASA Terra衛星上的一種高級光學傳感器,可以采集從可見光到熱紅外共3個通道的14個波段的遙感數據[3],可見光-近紅外光譜域(0.52um~0.86um)內設有3個波段(空間分辨率為為15m),短波紅外譜域(1.60um~2.43um)內有6個波段(空間分辨率為30m),熱紅外譜域范圍(8.125um~11.65um)內設有5個波段(空間分辨率為90m),本研究中只利用了可見光-近紅外、短波紅外共9個波段(空間分辨率為15m),沒有采用熱紅外波段[4]。

與ETM+數據相比,ASTER 數據的空間分辨率和光譜分辨率都有一定程度的提高,刈幅面積為60km×60km,適宜進行制作1∶5萬~1∶10萬比例尺的遙感影像圖,這也為本文選擇ASTER數據進行研究區的1∶5萬遙感地質填圖提供了一定依據。

2.3 遙感地質填圖方法及應用

本文所選擇的1∶5萬遙感地質填圖的方法包括影像單元法,影像巖石單元法和單元-剖面法等方法技術,這些方法技術貫穿于整個遙感填圖過程[5]。

(1)影像單元法

影像單元法是根據遙感圖像的信息進行解譯,分類命名,最后形成遙感影像單元解譯圖的一種方法。影像單元可劃分為定性類影像單元,半定性類影像單元和非定性類影像單元,分類以影像單元建立劃分為基礎而實施,其將影像單元特征的表現形式和地質屬性分析判斷的粗略作為依據。

定性類影像單元是指通過已建立的影像單元直接實現地質體屬性的定性判斷。在本文中主要為斷裂構造。

半定性類影像單元是指通過影像特征分析、對比,可基本判斷單元地質屬性的一類影像單元。可劃分為環形影像單元,層型影像單元和非層型影像單元。本研究為了增強解譯效果,對圖像進行了增強和濾波處理,更清晰地表現影像特征,達到定性的目的。

非定性類影像單元是指根據影像單元特征難以實現地質屬性歸類的影像單元。在本研究中,經過影像處理之后,基本達到半定性目的,提高解譯精度。

(2)影像巖石單元法

影像巖石單元法是以影像巖石單元為基本填圖單位,進行地質圖初步解譯,遙感地質填圖制圖的方法。為了更好的解譯巖性,本研究在一些典型地區進行野外采樣,增強可靠度。

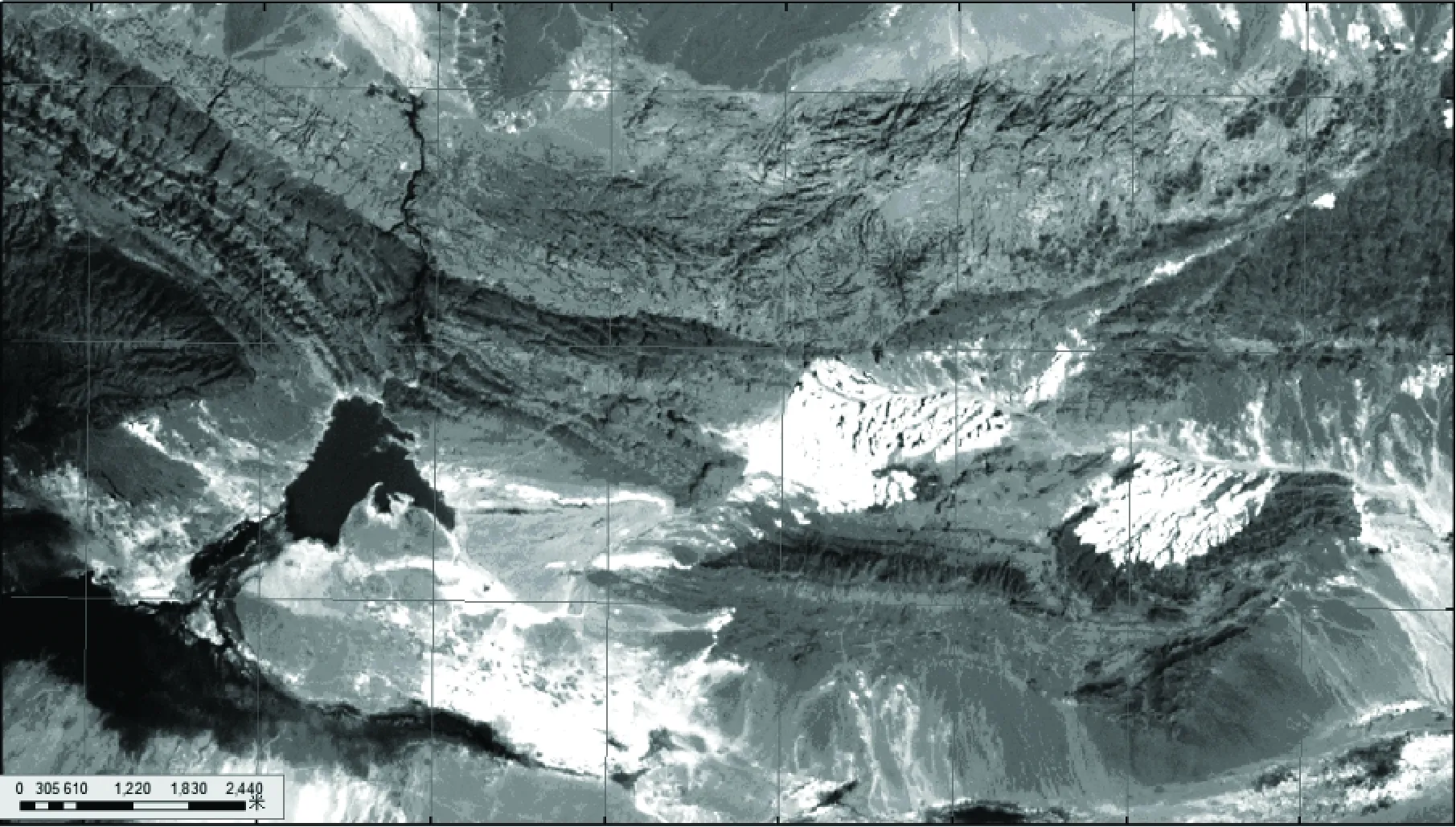

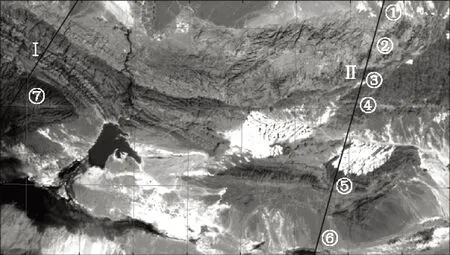

(3)單元-剖面法

單元-剖面法是以影像單元為調查單位,實施野外踏勘剖面選擇、測制和踏勘路線布置和調查的一種方法。在野外地質調查過程中,實測主干剖面的布置以影像單元齊全,構造簡單,地層發育齊全地區為原則,通過全面分析研究區的地質特征,在研究區布置了2條剖面(Ⅰ剖面和Ⅱ剖面),基本上控制研究區內所有的巖性類型。重點調查巖石類型、結構構造、巖石類型組合特征和影像單元界線性質等特征,從而研究影像單元與火山巖,沉積巖體之間的對應關系。

3 巖性(地層)遙感解譯

3.1 圖像預處理

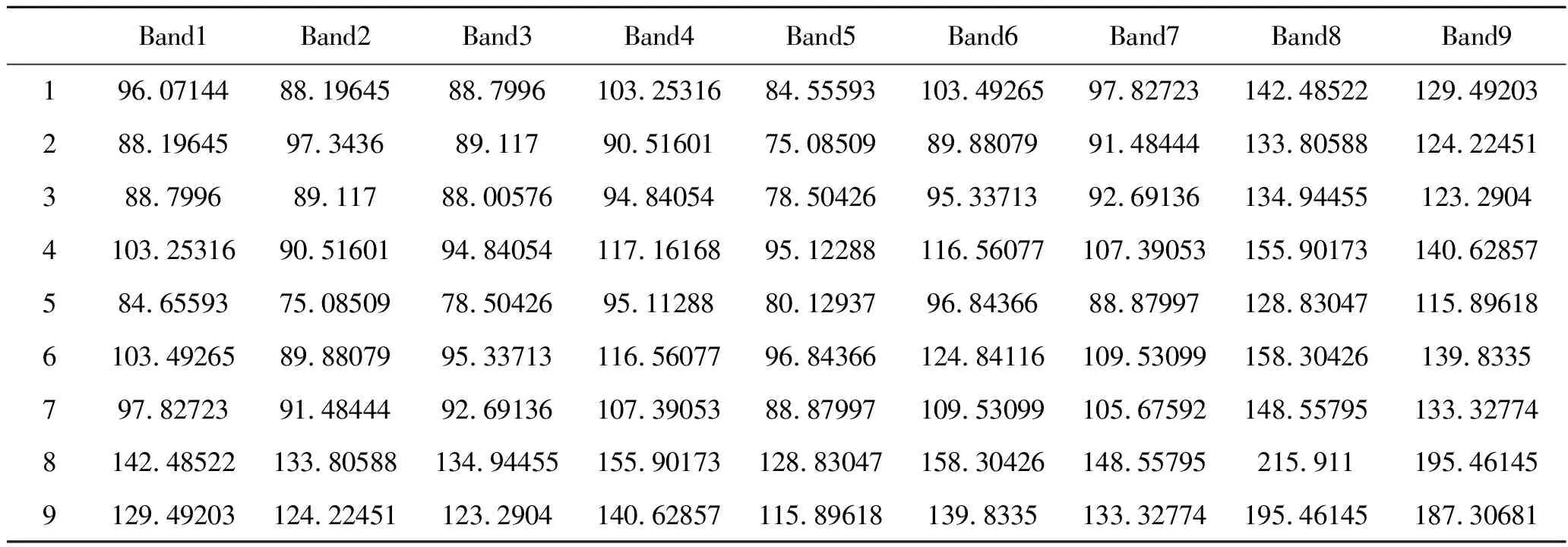

首先對研究區遙感影像圖進行大氣校正、幾何精校正、圖像裁剪和波段融合等圖像預處理,預處理之后則要進行波段組合選擇,波段組合的選擇是多波段遙感影像合成中十分重要的過程。本文所選擇的ASTER遙感數據共14個波段,除了熱紅外波段不參與波段組合外,從其余9個波段中選取3個波段進行組合,來更好的表達圖像信息,本文根據協方差矩陣,對每個波段進行分析,選擇最佳波段組合。

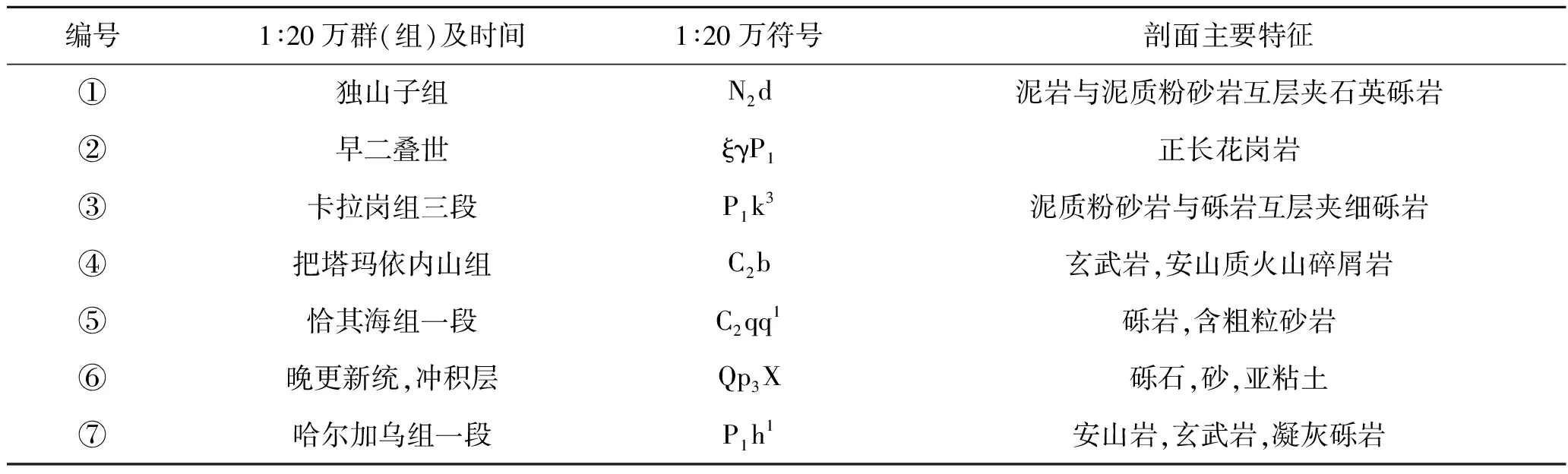

因為協方差既反映了不同變量之間的相關程度,又反映了各個分量各自取值的離散程度,因此選擇波段的主要要求是該波段的協方差應盡可能大。為了提高彩色合成圖像的視覺效果以及地物之間的可辨程度,現從研究區ASTER遙感數據9個波段之間的協方差(表 1)的8波段與VNIR(可見光-熱紅外)的4波段和1波段進行假彩色合成(圖1),相比其他波段合成,其圖像在空間分辨率及色彩豐富程度方面優勢顯著。

表1 協方差矩陣

圖1 研究區遙感影像圖(ASTER數據8、4、1波段假彩色合成)

3.2 圖像增強處理和圖像分類

3.2.1 圖像增強處理

研究區遙感影像主要運用主成分分析(PCA)去除波段之間多余信息,將多波段的圖像信息壓縮到比原波段更有效的少數幾個轉換波段,去相關拉伸消除ASTER數據中波段間的高度相關性,以期達到圖像增強的目的[6-7]。

3.2.2 圖像分類

圖像分類的目的是將圖像中每個像元根據其在不同波段的光譜亮度、空間結構特征或者其他信息,按照某種規則或算法劃分為不同的類別[8],是遙感圖像處理的重要部分。遙感圖像分類一般方法包括監督分類和非監督分類。監督分類是通過選擇訓練區樣本對整個圖像所有像元進行分類的方法;非監督分類是在沒有先驗類別知識的情況下,根據圖像本身的統計特征及自然點群的分布情況來劃分地物類別的分類處理[9]。鑒于二者的區別,結合研究區的實際情況,本文主要運用ENVI軟件中的監督分類方法對圖像進行處理。

(1)定義訓練樣本

定義訓練樣本一般用目視解譯,洪積層在遙感圖像RGB(8,4,1)上顯示淡紫色色調。沖積層分布于山麓帶,河流出口處,呈灰色色調,扇形形態,灰色均勻影紋圖案,部分有植被覆蓋,為綠色色調,且本研究區有呈辮狀的河流穿過沖積層;火山碎屑巖類則為略顯凹凸的紫灰色色調,其上有輕微植被覆蓋;凝灰礫巖與火山碎屑巖色調較像,只是顏色上略顯深色;石英砂巖在影像上顯示為亮白色色調,易于區分;花崗巖邊界明顯,在影像上部分顯團塊狀,有少量植被覆蓋;粗砂巖在影像上凹凸明顯,深暗灰色;泥質巖附近有斷裂發育,呈條帶狀分布;湖泊在影像上最好區分,且邊界明顯。

為了保證定義訓練樣本的真實性,本文以遙感影像單元為調查單位,以研究現有資料為參考,實施野外踏勘布置剖面(圖2),剖面Ⅰ位于研究區東部,剖面方向為近南北向,全長9.3km,剖面Ⅱ位于研究區西部,剖面方向為北東南西方向,全長5km;主要巖性單元特征總結見表2。

圖2 Ⅰ、Ⅱ為在研究區的兩條實測剖面圖

表2 實測剖面所涉及的地層巖性單元及其特征

(2)執行監督分類

以校園建筑設計風格為依據,校園文化景觀建設風格定位為現代簡約。以基地的地址特征、城市文脈、建筑肌理為基本依據,盡量采用原生材料及植物,硬化廣場景觀與自然生態景觀相結合,微地形成的多層次景觀與相應軟景塑造相結合。通過現代簡約景觀設計手法組織相應的景觀設計元素,賦予整體景觀設計故事性和藝術性,運用對構、障景等手法,營造景觀焦點,結合自然的草坡、溝渠小路,原生水體等豐富景觀層次,凸顯現代校園與自然生態完美結合的綠色生態校園景觀。

執行監督分類,需要進行一定的計算。監督分類的算法一般分為平行六面體分類法、馬氏距離分類法、最小距離分類法、最大似然法、神經網絡法、Parallelpipe等,經對效果圖的對比分析,本文采取最大似然法。

最大似然法分類也稱為貝葉斯(Bayes)分類,是基于圖像統計的監督分類法,是典型的和應用最廣的監督分類方法。它建立在Bayes準則的基礎上,偏重于集群分布的統計特性,并假定訓練樣本數據在光譜空間服從高斯正態分布,利用遙感數據的統計特征,計算給定像元屬于某一訓練樣本的似然度,像元最終被歸并到似然度最大的一類當中,最終實現像元的分類,由于其分類精度較高,受到廣泛關注。

由于遙感圖像的分類工作是按照圖像光譜特征,執行監督分類之后,根據目視解譯,去除干擾樣本,得到處理后的訓練區(圖3)。

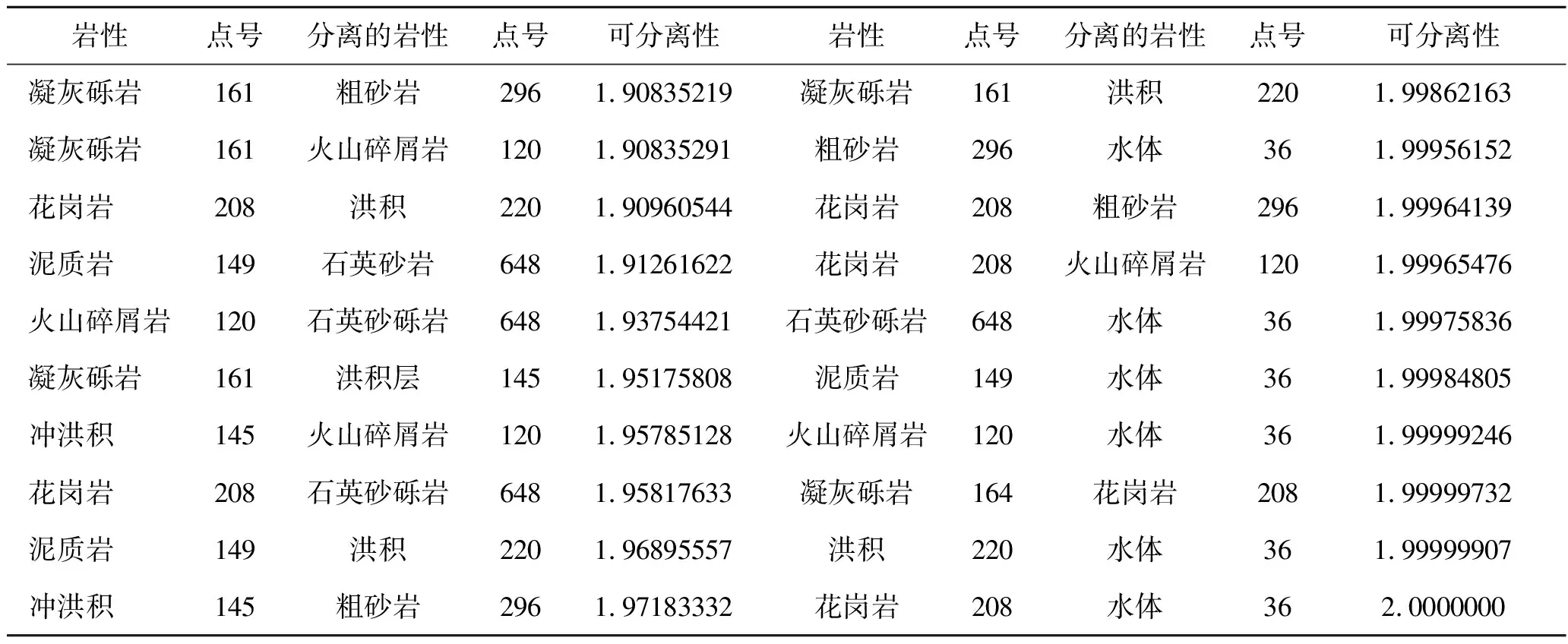

(3)檢驗

當選取訓練樣本時,一般要求訓練區域具有典型性和代表性,這就要對所選樣本進行檢驗。因此,使用ROI可分離性工具來計算任意所選訓練樣本間的統計距離,對訓練樣本進行評價[10]。根據可分離性值的大小,從小到大列出感興趣區組合,如果兩個參數的可分離性小于1,考慮將兩類樣本合成一類樣本;小于1.8,需要重新選擇樣本;大于1.9說明樣本之間的可分離性好,屬于合格樣本[7]。本文研究中結合1∶20萬區域地質礦產圖及其本區遙感影像圖進行野外取樣,野外取得的樣本作為進行監督分類的訓練樣本依據,經分類處理,符合要求,樣本合格(表3)。

圖3 監督分類(最大似然法)處理后的圖像

(4)分類后處理

監督分類可以為遙感解譯提供一個可靠的依據,同時結合目視解譯,可更精確地解譯地層和巖性。

表3 本研究區訓練樣本可分離性計算報表

續表1

4 構造特征遙感解譯

區內地質構造比較發育,在遙感影像上比較明顯,易于解譯。其中,褶皺呈淺灰色環狀色調,橢圓形影像形態,橢圓環帶狀影紋圖案;斷層構造地貌呈線狀淺灰色色調,沿斷裂帶部分發育斷層三角面。在ASTER數據的RGB(8,4,1)假彩色合成影像上以線性,弧形,直線狀溝谷等標志顯示,部分構造兩側色調差異明顯。為了增強解譯效果,本文對圖像進行濾波處理,增強圖像構造信息表達,在遙感圖上更容易解譯構造。

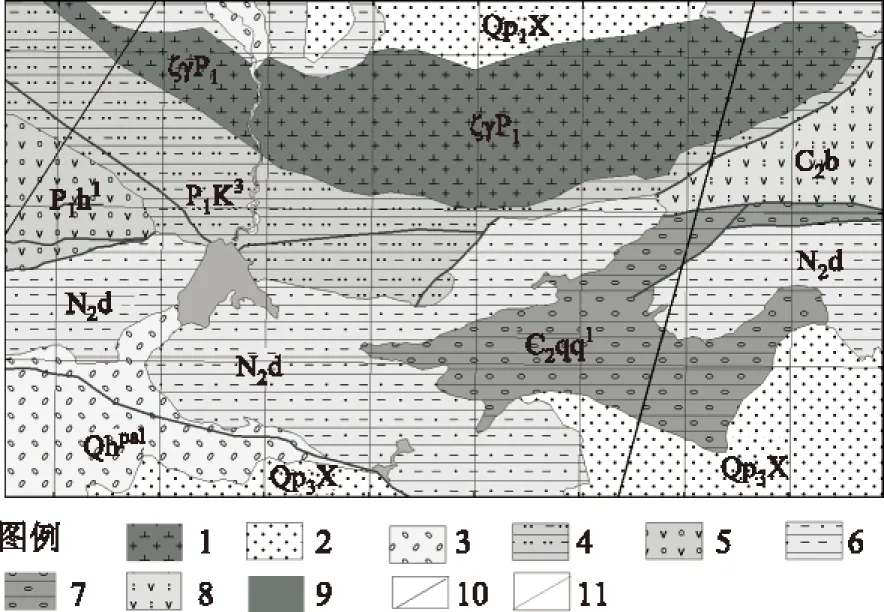

遙感影像經過濾波處理后,使所獲得的線性體能最佳地反映構造形跡,然后通過目視解譯進行歸納整理,將遙感影像與1∶20萬區域地質礦產圖套合,結合野外調查資料,運用ArcGIS軟件進行解譯修正[12],最終對主要線性體賦予地質屬性,達到構造解譯的目的(圖4)。

圖4 研究區構造解譯圖

從研究區的解譯圖可以看出研究區的斷層以北東向、近東西向和北西向為主,與已有的地質資料記錄基本相符。結合研究區的巖性和構造解譯結果,以ArcGIS為平臺,經過數據圖層的疊加處理,得到本區的遙感解譯圖(圖5)。通過對具有代表性的區域進行野外實地檢驗,基本滿足了1∶5萬地質填圖的要求,確定了解譯精度的可靠性。

圖5 研究區遙感解譯地質圖(1∶5萬)

5 結束語

以ASTER遙感圖像為數據源,ArcGIS和ENVI軟件為平臺,對吉木乃縣托斯特地區進行了1∶5萬的遙感區域地質填圖,針對填圖結果,得出以下幾點結論:

①利用ASTER多光譜數據,進行假彩色合成變換,可增強目視解譯效果,在1∶5萬地質填圖、室內綜合研究和制圖工作中能收到事半功倍的效果。

②人工目視解譯和計算機監督分類兩者結合,是一種提高分類精度的有效方法。充分利用現有遙感數據,在GIS技術支持下,提高遙感數據分類精度,保證遙感解譯圖的質量。

③利用遙感地質解譯圖,可以對地質填圖路線之間巖石地層單元和地質構造界線進行準確連接,可以對地質路線穿越到的和沒有穿越到的地質體進行圈定,避免工作中對地質體的遺漏,特別是基巖出露地區以及第四紀沉積地層的邊界可以進行準確圈定,因此既節約填圖時間,又提高區域地質填圖的精度和質量,同時與常規填圖相比,利用遙感圖像連圖能減少人為因素帶來的誤差。

參考文獻:

[1] 楊云龍,趙培榮.遙感技術在地質編圖中的應用——以庫車盆地1∶10萬遙感地質填圖為例[J].云南地質,1999(3):283-290.

[2] 王廣瑞.中國新疆北部及鄰區構造-建造圖及說明書[M].北京:中國地質大學出版社,1996.

[3] 李海濤,田慶久.ASTER數據產品的特性及其計劃介紹[J].遙感信息,2004(3):53-55.

[4] FUJISADA H.Design and performance of ASTER instrument[C].Proc SPIE Int Soc Opt Eng,1995 (2583):16-25.

[5] 方洪賓,趙福岳.1∶25萬遙感地質填圖方法和技術[M].北京:地質出版社,2002:32-75.

[6] 李聰聰,孫順新,王新民,等.遙感技術在云南昭通地區煤炭資源調查評價中的應用[J].中國煤炭地質,2010,(10):17-21.

[7] 呂錄仕,孫順新,馮富成,等.西部煤炭資源調查評價中遙感技術的應用[J].中國煤炭地質,2005,17(5):32-33,43.

[8] 張永生,鞏丹超,等.高分辨率遙感衛星應用:成礦模型處理算法及應用技術[M].北京:科學出版社.

[9] 鄧書斌.ENVI遙感圖像處理方法[M].北京:科學出版社,2010:128-129.

[10] 阿衣古力·喀德爾.ASTER數據地質填圖關鍵技術研究及應用—以彩溝地區為例[D].新疆大學,2012.

[11] 郭文娟,張佳華.利用ASTER遙感資料提取南京城郊土地利用信息的研究[J].農業工程學報,2005,21(9):62-66.

[12] 田勤虎.新疆哈拉喬拉地區1:5萬遙感地質填圖[D].長安大學,2007.