基于“信息熵”最大化模式下的廢棄土地再生策略

孟丹 呂游 蘭琳

(遼寧工程技術大學建筑工程學院,遼寧阜新 123000)

現今,我國共有178座“經濟結構單一”和“土地利用模糊”的資源枯竭型礦業城市,在20世紀80年代,這些城市一度成為中國經濟發展的支柱。隨著非可再生能源的過度開采及全球產業結構的調整,這些經開采后廢棄的土地折射出很多在城市發展及環境保護中都不可避免的嚴重問題,如:城市生態系統被破壞,城市產業結構不平衡、土地及環境污染加大等等。

為此,全世界各國家正在做出努力,已產生諸多優秀成果。如:歐洲的工業遺產之路、澳大利亞的Sovereign hill主題公園、日本的淡夢露舞臺(安藤忠雄)及英國的Eden Project(1996~2001,Nicholas Grimshaw)等。在我國,約有20家礦業廢棄地正在進行改造,并初有成效,如:湖北黃石礦山公園、景德鎮高領國家礦山公園、阜新海州露天礦山公園等。

1 “信息熵”最大化模式理論

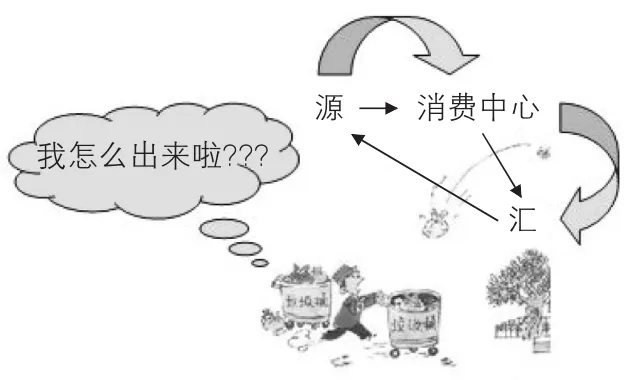

為了彌補城市生態系統中的已破壞因素,1948年Shannon提出了“信息熵”理論。現已成為城市化進程模型的理論根基,保證城市生態系統能夠健康有序地發展。“信息熵”的實質為任何信息都存在冗余,冗余的大小與信息中每個符號(數字、字母或單詞)出現的概率或者不確定性有關,它借鑒熱力學概念,把信息中排除了冗余后的平均信息量稱為“信息熵”[1]。從可表示混沌度的“熵”來說,當熵值越大,無序的平衡度越強,則熵的最大化模型越穩定,向一個方向的流動性就越強。城市生態系統是一個循環統一的體系,熵的作用就猶如“源—消費中心—匯”循環體系(John Lyle,1872~1945)(見圖1),可使整個城市形成一個再生系統,在有序、不間斷的理想循環狀態過程中,不存在任何廢物。即“熵”最大化模式理論在城市發展中的應用。

圖1 循環系統

2 發展模式

2.1 集中發展模式

由于廢棄地的大小、形態以及所處城市的位置、氣候不同,廢棄地的發展模式也不甚相同。

英國以單元式集中發展模式為主,把整個國家的遺產節點組合起來形成一條工業遺產之路,進而形成網絡,每個遺產節點都以一個大型國家生態公園作為遺產依托(見表1)。

表1 英國礦業廢棄地遺產簡要一覽表

曾為聯邦制國家的德國,如今發展了許多以“區域模式”為核 心、以城市“綠心”為特點的各種廢棄地再生項目,包括各種創意活動、生態環境修復、工業遺產旅游組織等。特別是魯爾區的卓越成就,并使其成為2010年“歐洲文化城市”的王牌。

2.2 細胞發展模式

對于土地面積極為廣泛的國家來說,集中發展的模式并不能實現“熵最大化”;這時,采用細胞發展模式可以帶來更大的收益。

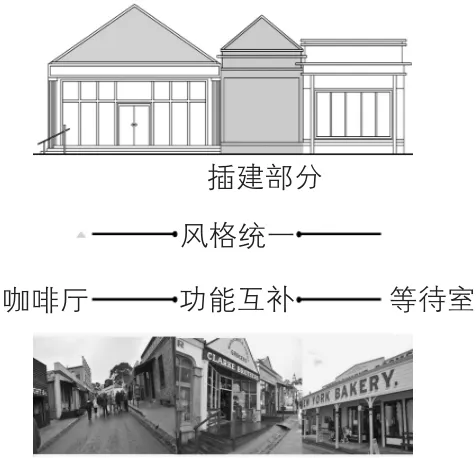

如澳大利亞的Sovereign hill主題公園(見圖2),它將建筑、留有回憶的工業遺跡等保留,在既有的環境基礎上進行改造,現已成為支撐該區域經濟發展的核心。無論是從保護歷史遺跡的角度出發,還是以城市經濟發展的視角都能全面解讀廢棄土地的“熵最大化”理論。又如我國近些年改造的礦山公園,它們分布在各個省份,多以工業遺跡旅游為主題,不僅給城市創造了更多的“綠色肺部”,給市民帶來更多的城市休閑空地,而且豐富了城市的部分文化遺存,并帶來了更多的經濟效益。

圖2 Sovereign hill主題公園

3 生態循環

3.1 水循環

水循環是生態循環系統中的重要組成部分,這對采礦塌陷區尤為重要。在塌陷區的修復過程中,應將水體中的重金屬、有機、酸性、堿性等污染物及含氮、磷元素的污染物質去除,并需考慮地表滲水、礦區生活污水和廢液處理等方面內容。通過有效的方法去除上述污染物后,應先使廢棄地自身形成一個良性的循環體系,再結合城市生態產業形成一個完整的生態系統。不可忽視,雨水和廢水是礦區水循環中的兩個主要內容。

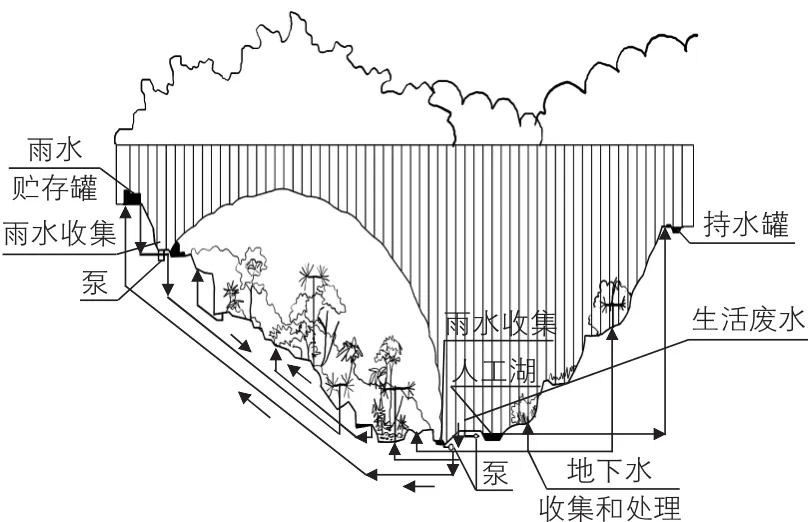

圖3 Eden Project排水系統

其中雨水的循環利用最為簡單,如英國Eden Project,雨水打落屋頂隨之跌落到建筑最低點的人工湖后,人們可以經過壓力再把它抽出用來灌溉植物以及形成人工瀑布或人工降雨,從而使其小空間體系與整個城市系統緊密結合(見圖3)。

3.2 植被恢復

植被作為生態系統中新陳代謝的重要組成部分,在廢棄地改造中可以起到改良土壤、修復環境的作用;并能對建筑物及構筑物等硬質景觀進行柔化協調且在空間造景等方面也能起到一定的強化作用,是“熵”最大化在城市廢棄土地中不可缺少的一部分,并起到一定的媒介作用。由安藤忠雄設計的淡夢露舞臺(見圖4),運用了300多種植物,形成臺地式城市綠肺,將光禿的砂石場變廢為寶,將植物有造型地、順應地勢地鋪設在框架之中,將生硬的混凝土柔和成為城市的休閑娛樂中心,促使城市生態、經濟、文化等的良性循環,并充分利用了土地,從而達到“熵”最大化。

圖4 淡夢露舞臺百段苑

4 結語

重工業城市是中國乃至世界發展的基石,其中對廢棄土地的改造和更新在城市發展中起到舉足輕重的作用。在適合的城市發展模式下,圍繞良性的生態系統,加之建筑文化的運用,可達到

“熵”最大化,從而帶動城市的經濟、情感和活力,引導我們走向新一代健康、富有生機的城市環境和社區。

[1] 張 妍,楊志峰,何孟常,等.基于信息熵的城市生態系統演化分析[J].環境科學學報,2005(8):26-29.

[2] 孟 丹.基于生態修復模式下城市礦業土地的更新利用研究[A].第四屆城市與景觀“U+L新思維”全國學術研討會[C].2008.

[3] 劉伯英,馮鐘平.城市工業用地更新與工業遺產保護[M].北京:中國建筑工業出版社,2009.

[4] 劉伯英,栗得祥.唐山市古冶區工業廢棄地活化與再生策略[J].建筑學報,2006(8):24-27.

[5] 孟 丹.礦業型工業廢棄地建筑與環境再生性研究[M].大連:大連理工大學,2011.

[6] 劉奇志,何 梅,汪 云.面向“兩型社會”建設的武漢城鄉規劃思考與實踐[J].城市規劃學刊,2009,180(2):31-37.