反思中國城市封閉式住區

王沁冰

(同濟大學建筑與城市規劃學院,上海 200000)

1 背景

隨著經濟的發展和房地產業的興起,中國目前的住宅建設量驚人,增長速度居世界之首。在住宅建設的大潮中,封閉式住區仿佛是其中的“中國特色”式產品,成為改變城市面貌、影響城市發展的至關重要因素。

然而,隨著封閉式住區大規模的建設,一系列問題隨之出現了。諸如城市結構被破壞、城市路網被阻斷、居民出行不便、街道生活衰敗、住區外存在安全隱患等。面對這些問題,我們不得不對這種住區模式提出疑問:城市封閉式住區的存在是否合理,住區的封閉性是否是問題的根源。

為了解答疑問,首先應知道住區封閉的原因。依據文獻資料和筆者的分析,歸納為以下五點:

1)居住區發展模式自身的封閉性。

解放后,我國現代居住空間的組織模式主要是學習了前蘇聯的“居住區—居住小區”模式,此模式本身就是一種內向型模式,整個城市規劃也契合這一框架;改革開放后,我國居住區的管理方式又沿用了在國外高端地產流行的全封閉式管理模式。因此,我國居住區逐漸形成了一種封閉的發展模式。

2)中國傳統的居住文化。

中國的“城”字有兩層含義:一個是“城墻”本身;一個是“城墻圍繞的區”,即居住空間。可見,中國對居住空間的傳統主題就是內向封閉。從古代的里坊制和庭院模式到近代的里弄住宅和四合院,再到解放后的單位大院,在中國居住史上一直延續著不同尺度的圍合居住形態。

3)當前的開發建設模式。

現在我國城市住區大部分是由房地產商集中開發,他們迎合客戶重身份的購房心理,看重品牌競爭,往往是將地圍合起來精心打造,作為獨一無二的產品推向市場。再者,開發土地的市政設施常滯后,他們只能自己出錢完善配套設施,而不愿與其他住區分享。因此,住區與城市,住區與住區之間變成互相割裂的關系。

4)對居住環境安全的需求。

而今城市涌進大量外來人口,面對人口成分日趨復雜和犯罪率逐漸升高,居民對安全的擔憂日益加深,對居住環境的安全保障要求越來越高。因此,出于安全考慮,居住區封閉是一種不得已的應對措施。

5)城市規劃管理的粗疏。

關注城市空間品質,保持住區空間同城市空間的良好關系并不是開發商明確的義務,政府將土地使用權交由開發商時,并沒有制定相關的引導制度。

2 重新思考封閉式住區

從上文分析的原因看,封閉式住區是城市化進程中應對復雜環境和特殊問題的產物,有存在的合理性,因此,應該接受這種模式的存在。但是疑問又來了:上述的種種問題應該如何處理,面對疑問,接下來我們應該思考“封閉”到底是不是種種問題的“元兇”。

回到中國的居住歷史上,一直存在著與城市空間和諧共處的封閉居住形式,例如里弄住宅。由里弄組成的街坊是一個封閉的小社區。小社區內部是提供鄰里交流活動的支弄空間,支弄端頭的大門旁常有一小店形成自然監視;小社區對外設有商店、閱報欄等功能空間,形成外向的街道界面。可見,封閉式住區是可以在保障安全的同時又鼓勵街道生活的。

對比里弄住宅,可以發現尺度大和界面封閉是現今封閉式住區突出的特點。尺度大是因為很多住區對城市支路采取不建或封閉起來作為內部道路;界面封閉是因為住區邊界設置圍墻、欄桿,缺乏同城市聯系的功能空間,并且,出入口由警衛或電子設備控制非住區人員和車輛的出入。

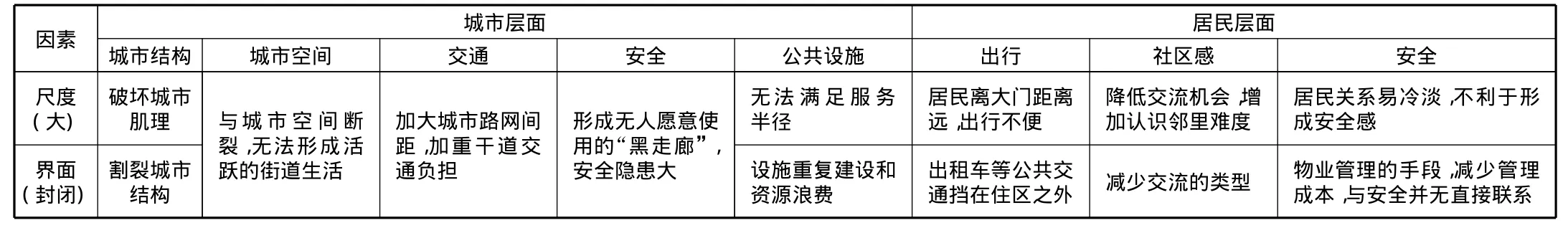

由此可知,上述種種問題的“元兇”不是封閉本身,而是住區封閉的尺度過大和住區界面的處理不當。基于這樣的認識,筆者繪制了表1,從城市層面和居民層面建立起尺度大、界面封閉同造成問題的因果聯系。

表1 城市層面與居民層面關系表

3 改善封閉式住區

在地產實踐中,萬科是堅持改善住區封閉狀況的代表。它最早涉及住區開放設計是1992年的上海萬科城市花園;而1999年的深圳萬科四季花城采用的“圍合式院落+步行商業街”布局較為成功地改善了住區封閉的狀況。

結合萬科的實踐經驗,可以形成這樣的思路:當居民需要交往時,可以“走出去”,進入到向城市開放的社區空間,與住區內外的人們愉快地交流;當居民想休息時,可以“走回來”,進入到相對封閉的小組團內,只與自己熟悉的人接觸。基于這種思路,可建立起“開放社區+封閉住區”的布局模式——外圍根據城市支路的規定和汽車擁有率來限定居住區規模,但對行人開放;中間為處于居民步行范圍內的住區公共中心,公共中心不僅有商業、活動設施,還結合了公共交通站點,方便居民出行;內部劃分為適合鄰里交往和安全控制的較小范圍,這一范圍采用限制非住戶進入,只對住戶開放。

3.1 居住區規模的限定

1)根據城市交通尺度需求。

城市道路系統分四個等級,即快速道、主干道、次干道和城市支路,城市支路是城市道路系統中最低等級的道路,是居住區規模的最低等級的限定者,因此可以通過分析規范對于城市支路的規定(見表2),推算其所限定的居住區尺度。

表2 城市支路網密度規定值 km/km2

2)根據居住區內部交通需求。

從內部交通的觀點來看,深圳大學對最大交通可封閉單元進行過研究:以地塊全天內出現的最大交通量不超過交通量上限為原則,當地塊開兩個出入口時,以高峰系數和不均勻系數推算出地塊所能承受的汽車擁有量,再通過分析地塊的容積率和總戶數,推導出最大的用地規模。其主要計算公式為:

最大汽車擁有量=最大交通量/(高峰系數×不均勻系數);

最大封閉用地規模=最大汽車擁有量/(戶密度×汽車擁有率)。

計算出的最大封閉用地規模可以作為居住區規模限定的主要依據。

3.2 封閉規模的限定

封閉規模的限定應該以人的認知尺度為依據,這樣居民才能基本識別鄰居和陌生人,空間的半私密性才會更高,才可形成吸引力強的居民交往空間。

從人認知鄰里的范圍來看,北美的經驗指出其直徑不應超過274 m;從人群交往的適當規模來看,亞歷山大曾提出合理交往鄰里的規模為居民不超過500人~600人的范圍。根據兩點,筆者大致推算出封閉規模面積應控制在5萬m2左右,居民人數控制在600左右。

3.3 封閉住區與公共設施距離的限定

現行《城市居住區規劃設計規范》規定:居住區按居住戶數或人口規模可分為居住區、小區、組團三級,具體指標見表3。

表3 居住區分級控制規模

封閉住區其規模人數在600左右(據上文分析),而規范中組團的服務人口為1 000~3 000,所以可以將兩個封閉住區根據組團公共設施服務半徑的指標放置在一套公共設施所能服務到的區域之內,而公共設施之間互相開敞,防止資源浪費。同時應該兼顧適宜的步行距離——根據調查,大多數人接受的適宜步行距離為400 m~500 m(老人和小孩要短一些)。

4 結語

住區是城市最基本最重要的組成單元,在很大程度上決定了一個城市的機理,架構和空間形態,影響著城市的健康發展。通過對中國城市封閉式住區的反思,探索了封閉式住區存在的問題,提出了改善封閉式住宅的策略,以期為中國城市住區的發展提供思路。

[1] 竇以德.回歸城市:對住區空間形態的一點思考[J].建筑學報,2004(4):53-54.

[2] 鐘波濤.城市封閉住區研究[J].建筑學報,2003(3):26-27.

[3] 繆 樸.城市生活的癌癥:封閉式小區的問題及對策[J].時代建筑,2004(4):44-45.

[4] 劉志強.城市居住區開放型結構模式研究[D].重慶:重慶大學,2004.