以臨安市為例談美麗鄉村精品線規劃設計

崔 浪 陳楚文* 周敏麗

(浙江農林大學風景園林與建筑學院,浙江 臨安 311300)

以臨安市為例談美麗鄉村精品線規劃設計

崔 浪 陳楚文* 周敏麗

(浙江農林大學風景園林與建筑學院,浙江 臨安 311300)

通過對臨安市美麗鄉村精品線規劃設計方案的介紹,闡述了“串點成線·以點帶面”在本次規劃設計中的具體體現,以此構建點線面有機結合的美麗鄉村,最終促進美麗鄉村系統全面的發展。

線性規劃,美麗鄉村,精品線,規劃設計

0 引言

黨的十八大后美麗鄉村的建設在國內掀起了熱潮,浙江省在美麗鄉村的建設中一直處于全國領先地位,構建了以中心村、風情小鎮、精品村、特色村、歷史文化村為重點的創建體系。在過去幾年中精品村、特色村、風情鎮這些點面上的規劃建設已經相對成熟,然而這些點相對孤立,缺少線性的聯系。順應這種形勢的要求,臨安市委托浙江農林大學園林設計院編制了《臨安市美麗鄉村精品線規劃設計》。

1 規劃背景

臨安地處浙西天目山區,作為國家森林城市,氣候溫暖濕潤,四季分明,臨安又是吳越文化的發祥地,歷史文化悠久,積淀著豐富的吳越文化、天目文化、農耕文化和民俗文化。

臨安市自2010年啟動“綠色家園、富麗山村”建設以來,已成功創建精品村、特色村28個。

本次規劃的四條精品線與貫穿臨安東西的杭徽高速相連,是臨安的主要緯線,幾乎穿越了臨安所有的地貌類型——中山—深谷、低山丘陵—寬谷、河谷平原,沿線兩側分布著臨安最主要的景區景點、特色村、精品村等,涵蓋了最主要的歷史文化和民俗風情。

2 “串點成線·以點帶面”的規劃目標

1)改善四條線路的沿線景觀,重點提升綠化與建筑風貌,完善基礎設施,引入綠道系統,提高農民生活品質與素質。2)打造四條地域文化突出、景觀特色明顯的線性景觀,充分展示臨安自然

風貌和歷史文化。3)巧妙聯系各個景區景點、農業園、觀賞竹園等鄉村體驗要素,促進旅游發展和農業轉型,以三產帶動一產和二產。4)有機串聯精品村、特色村、風情小鎮等,以期達到“以點帶面、串點成線、整鎮推進”的目標。

3 “串點成線·以點帶面”的具體方法

3.1 形象與功能定位

為了提高景觀的異質性與唯一性,避免區域同類競爭,在對四條線路現狀考察和分析的基礎上,確定了每條線路的主題形象和功能定位。

1)太湖源山水田園精品線。太湖源線全長36 km,從南苕溪河谷平原延伸至東天目中山深谷,地貌豐富、植物多樣,串聯了太湖源旅游區、神龍川旅游區和相應的旅游服務點。沿線兩側現已建設部分精品村和特色村,民居建筑以現代風格為主。當地的特產主要有東坑茶葉、天目筍和橫街葡萄。規劃確定太湖源線以“太湖源頭系山水,錢王故里億田園”為主題,以太湖源自然山水環境為本底,以田園風光和錢王文化為特色,以休閑觀光、文化體驗為主要功能。

2)浙西民俗風情精品線。浙西線分為南北兩段總長57 km,從昌化低山丘陵寬谷延伸至湍口中低山地,沿線有昌化國石文化城、柳溪江國家4A級景區、河橋古鎮、浙西大峽谷、龍井峽漂流、浙西大龍灣等其他旅游點。沿線分布著若干村落,建筑以現代風格為主,南段傳統鄉土建筑遺存相對較多,其中河橋老街為省級歷史文化保護區。山核桃、雞血石、白果為這一帶的特產,北部的雞血石雕已列入國家級非物質文化遺產。規劃浙西線以“柳溪江邊覓古跡、徽杭古道尋寶石”為主題,以柳溪江、河橋古鎮、雞血石等為載體,以民風民俗和古建古跡為特色,以民俗傳承、古道游覽為主要功能。

3)天目靈山福地精品線。天目山線全程24 km,主要地貌特征為低山寬谷,沿線分布著天目山國家自然保護區、金沙灣拓訓基地。兩側新農村建設起點高,居民建筑以歐式風格為主,聚落形態與環境不協調。規劃確定天目山線以“天目靈山穿林海,福幽圣地度時光”為主題,以天目神山、天目物產、天目傳說為內容,以天目靈山和天目文化為特色,以登山問道、森林度假為主要功能。

4)天目溪活力鄉村精品線。天目溪線總長51 km,兩側村落眾多,部分已按精品村和風情小鎮的要求建設。以風情小鎮青山殿村為中心分布著柳溪江鄉村度假區、中海云霧山莊等,沿線景觀鄉土味較濃,保留了部分傳統民居,大部分仍是歐式風格建筑。蠶食文化、越劇、民居舞蹈、雜技競技為天目溪的農耕文化的代表。規劃確定“天目溪邊悅漁桑,千秋關南鬧花果”為主題,以山村傳統與現代生活場景為出發點,以鄉村生活和農耕文化為特色,以農事體驗、養生樂活為主要功能。

3.2 景觀節點設計

為了提升線路景觀特色,突出線路主題功能,考慮使用人群和服務半徑,結合現狀條件在具有代表性的景觀入口設置主要景觀節點,構成景觀的主題,在部分村口、景區入口設置次要節點,烘托整體氛圍。這些節點一般要求符合景觀提升、文化展示、游憩觀賞、引導指示等功能,盡量用鄉野化、場景化、生活化、寫意化、符號化的方式進行表達。

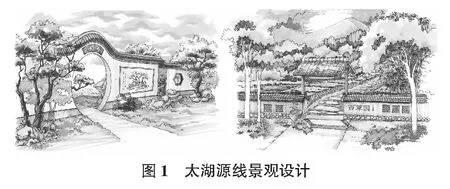

1)太湖源線。以田園風光中的傳統建筑的墻垣、院墻、籬笆等為元素,運用統一的景觀形式——景墻,通過鄉土化的材料、鄉村化的場景來體現田園生產生活的氛圍。主要節點為葡萄園、梅花園、桃花園、觀賞竹園、百草園、有機茶園、紅葉園(見圖1)。

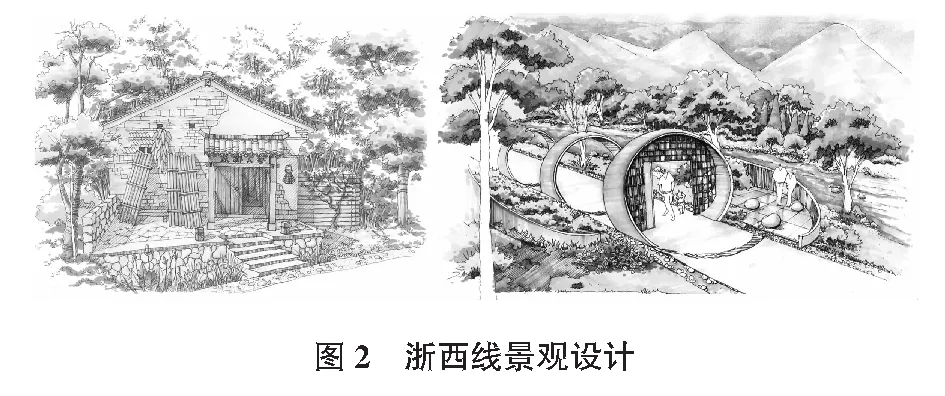

2)浙西線。以沿線民風民俗和工藝產品為樣本,通過場景化、生活化、符號化的處理形式營造民俗氣息濃郁的景觀節點。主要有昌化水燈、放排人家、河橋人家、昌化刀切面、矛頭迎客、獅舞迎豐、昌化民歌等景觀節點(見圖2)。

3)天目山線。以天目山的詠山,詠物詩為創造題材,通過以一組不同形式的山石盆景式的場景,配以天目山原產地的植物,對景觀進行抽象化、自然物化、山水神化。主要節點有天目茶盞、天目神樹、天目氧吧、天目植物、天目神藥、天目仙草、天目石筍。

4)天目溪線。以山水背景下的傳統生活場景為載體,通過體驗性的生活場景、生動化的生產雕塑為景觀主體,配以喜慶艷麗的果樹和花草襯托鄉村活力。主要節點有古關秋收、老區新風、花果漫山、古宣探秘、深山漁村、田園牧歌、循環農業、織女持家等。

3.3 沿線景觀整治

3.3.1 綠化景觀提升

綠化景觀提升主要是對景觀節點、道路、山體、綠道、公路邊坡等進行改造提升。其中景觀節點的植物配置盡量選擇鄉土樹種,確定2種~3種主調樹種,運用植物來烘托景觀氛圍,形成特色植物景觀。路邊綠化主要是對行道樹進行補植,對局部重要路段補植高大喬木和花灌木。山體綠化則對部分人工針葉林進行復層混交改造,對火燒跡地選擇經濟生態的梔子屬、楊桐屬等闊葉樹進行種植,在部分山核桃林下種植紅豆杉、四季竹、梔子、南天竺、三葉草,形成復合群落結構,從山核桃純林經營模式向生態立體模式轉變。綠道的樹種選擇參照景觀節點,由綠道專項設計明確。公路邊坡等其他綠化盡量利用自然演替規律進行修復。

3.3.2 建筑風貌引導

1)保留。對于具有歷史文化價值的古建筑或現代建筑風貌符合當地環境的進行保留,除進一步增加地方特色外不做過多的改變。

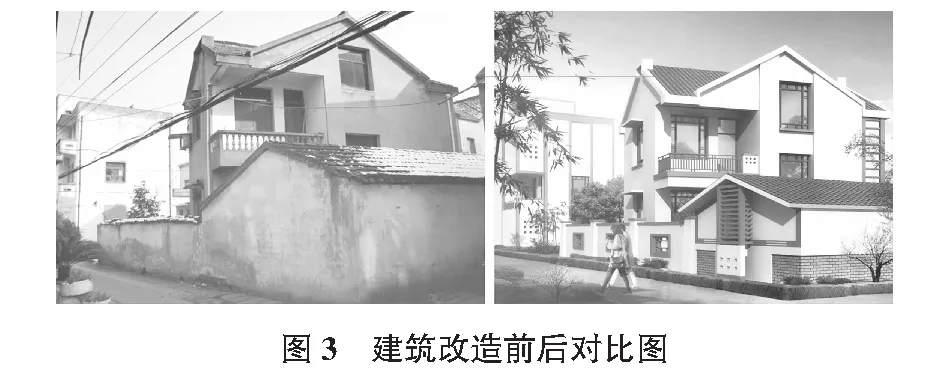

2)改造。對于建筑風格雜亂、與環境極不協調的建筑進行適當的改造,重點對外立面進行處理,規劃提供幾種不同的改造方式。改造主要是對色彩進行統一,增加屋面、門窗、欄桿、圍墻等建筑細部構造的傳統特色,加大鄉土材料在建筑中的運用(見圖3)。

3)新建。新建建筑的宅基地不應大于140 m2,建筑層數控制在3層。建筑風格應借鑒當地傳統民居的樣式,運用新材料、新技術建造,采用江南傳統民居的主色調黑、白、灰為主,調入適當的暖色調,建造融入山水環境、符合現代人需求的居所。

3.4 配套設施

3.4.1 候車亭

候車亭布置在沿線的主要村口,其中太湖源線10個,浙西線16個、天目山和天目溪都是8個。候車亭基本在原址上進行提升改造,可滿足候車舒適性,體現線路文化主題,作為臨安文化的窗口(見圖4)。

1)太湖源線。構思源自太湖源線特有的錢王文化氛圍,采用古樸簡易的結構提取沿線居民特色元素——花窗,并結合體現錢王文化的主題雕塑。在浮雕的選擇上遵循“吳越建國”“衣錦還鄉”“陌上花開”等主題,通過不同的時間和空間序列展示錢王文化,突出太湖源線的文化特色。

2)浙西線。構思源自該地區的徽派建筑,以簡潔現代的表現形式再現民居特色,用簡潔的線條描繪浙西徽派建筑“馬頭墻”的獨特風姿。候車亭的頂部突出徽派建筑的構架,將徽派建筑作為一個濃縮的藝術品呈現。既滿足遮蔽、停留、候車的功能,又可成為展示浙西文化的符號。

3)天目山線。構思源自該區域最具代表性的景觀——天目山,以天目山的形構筑了候車亭景墻的輪廓,而以天目山的特色植物銀杏作為構建元素,突顯天目山的自然文化。

4)天目溪線。構思源自天目溪農耕文化的縮影——耕織圖,從耕織圖中提取兩種分別代表生活和生產的木窗和籮筐作為要素,以突出天目溪特有的文化形象。

3.4.2 生態廁所

生態廁所選擇在人流活動相對頻繁的地方進行布置,服務半徑不超過250 m。四條線路生態廁所的設計各具特色,充分與每條線路的主題吻合。如浙西線生態廁所吸取徽派建筑的精華,對其進行提煉和延伸,通過現代設計手法重新對外立面進行設計,建筑立面更顯簡潔,與浙西線村莊的文脈一脈相承。

3.4.3 垃圾箱

垃圾箱每隔100 m~150 m設置一個,局部人流較為密集的地段為50 m~100 m進行布置。四條線路的垃圾箱分別進行不同的設計,樣式風格符合主題特點。如天目山線垃圾箱融入了銀杏的元素,銀杏作為“大樹王國”天目山最為出名的活化石,充分體現了靈山福地的主題。再如天目溪線垃圾箱采用當地的竹材編制而成,充滿了鄉土氣息。

3.5 標識系統

對四條精品線及其與之相串聯的精品村、特色村和景區景點等的標識系統進行統一的規劃設計,加強鄉村景觀的整體性。標識系統整體風格應保持相對一致,造型力求簡潔大方,材料以木材套鋼為主,局部可與石材或木材結合,更要進一步豐富每條線路的主題特色,可按照不同的功能要求,將標識牌分為信息標識、指示標識、安全警示性標識、應急避險標識、教育標識五大類,根據沿線不同位置的需求,設置相應的標識牌。

太湖源線的標識設計以塊狀的山水田園作為元素,運用鄉土材料,增強了居民與游人的認同感與親切感。浙西線則采用具有濃郁民俗特色的燈籠為原型,將之融入標識牌中,煥發出地域特色。天目山線選用綠色為主色調,突出當地“大樹王國”的形象,以大樹樹干為主要花紋樣式,整體造型新穎又不失鄉土風情。天目溪線則將當地徽派建筑的馬頭墻元素融入其中,以小見大突出民居特色,造型古樸、體量事宜、和諧統一(見圖5)。

3.6 綠道系統

精品線綠道的選線應盡可能聯系體現精品線主題和特色的自然與歷史人文景點,有機地將精品村、特色村、風情小鎮、農業園和其他景點景區等鄉村要素進行串聯,使其發揮最大的景觀、生態、科普教育、健身等功能價值。綜合考慮長度、寬度、通行難易程度、建設條件等因素,盡量利用原有道路進行改造提升,不占用基本農田,以確定精品線綠道的適宜路線。

通過對目標、場地、連續性、適宜度、可達性等進行評估及現場考察,規劃了三個綠道網絡,分別是太湖源線綠道網、浙西—天目溪綠道網和天目山綠道網。三個綠道網總長12.7 km,由綠廊、游步徑、配套服務設施、交通銜接、基礎保障、標識等六個部分構成,將使其發揮最大的景觀、生態、科普教育、健身等功能價值。

3.7 農業產業發展引導

1)現有產業的提升。根據四條精品線的實際情況,在現在產業比較零散的基礎上,打造高山體驗農業經濟帶、農產品商貿經濟帶、浙西農家體驗經濟帶、山地農業體驗經濟帶、觀光果園體驗經濟帶、耕讀漁織體驗經濟帶、竹園—薯類體驗經濟帶、都市休閑農業帶等八條經濟帶,逐漸將部分傳統農業轉型為高新農業、休閑農業、觀光農業、生態農業等。

2)新型產業的培育。充分挖掘民居和農家樂資源、山水自然景觀資源、農耕文化和農產品資源,以居民和農家樂作為突破口,發展休閑養生養老服務業,帶動山水景觀資源的升值和農業與文化產品的深度開發,促進鄉村旅游業和農產品加工業的發展,形成新型農業產業鏈。

4 結語

臨安市美麗鄉村精品線是一次富有探索性的規劃設計,運用“串點成線·以點帶面”的方法可以加強點的聯系,加緊線的形成,加快面的發展,最終促進美麗鄉村系統而全面地發展。

[1] 鄒志平.安吉中國美麗鄉村模式研究[D].上海:復旦大學碩士論文,2007.

[2] 王旭烽,任 重.美麗鄉村建設的生態內涵——以安吉縣報福鎮為范例[J].浙江學刊,2013(1):9-10.

[3] 汪彩瓊.新時期浙江美麗鄉村建設的探討[J].浙江農業科學,2012(8):56-57.

An example of the beautiful country of top line planning and design in Lin’an city

CUI Lang CHEN Chu-wen* ZHOU Min-li

(LandscapeandArchitectureSchoolofZhejiangA&FUniversity,Lin’an311300,China)

Through the introduction of top line planning and design of Lin’an beautiful village, describes the “stringing points to line, forming points to face” in the planning is embodied in the design, creating a beautiful village of gathering points, lines and planes, finally promoted the overall development of beautiful countryside system.

linear planning, beautiful village, top line, planning and design

1009-6825(2014)03-0008-03

2013-11-05

崔 浪(1989- ),男,在讀碩士; 陳楚文(1972- ),男,碩士生導師,副教授; 周敏麗(1988- ),女,在讀碩士

TU982

A