我的1965和1966年(上)

田潤民

我的1965和1966年(上)

田潤民

美好而短暫的一年

1965年7月中旬的一天,大隊書記姚占魁笑吟吟地走進我家,看著母親正在院子里縫被子,他問道:“三姨,你知道了?”母親一頭霧水,不知他此話何意。姚書記接著說:“大熱天,你縫被子,看來是為潤民做準備的。”母親說:“是啊,潤民準備到穆家嶺去包山(指種地),我給他做準備哩!”“是到北京去包山哩!” “潤民考上大學了!”姚書記繞了半天彎子,這才把一個好消息說了出來。原來,高考的結果出來以后,我所在的旬邑縣中學首先打電話通知考生所在的生產大隊,姚書記是獲知這一好消息的第一人。當我拿到北京外國語學院的入學錄取通知書以后,把它看了又看,激動的心情難以言表,這個厚厚的大信封將改變我的人生命運。我是當年我們那個偏僻而閉塞的陜西旬邑縣考進北京的唯一一個大學生,全縣轟動,老師、同學都為我高興。8月的一天,父親趕著小毛驢馱著行李把我送到縣城,第二天坐汽車趕到西安,接著坐火車前往北京報到。

這是我第一次出遠門,也是第一次坐火車,感到既新鮮又好奇。那火車車廂非常整潔,不那么擁擠。和藹可親的列車員一會兒用墩布拖地,一會兒又給乘客端茶倒水,其中一位女列車員胸前佩帶的是“唐山鐵道學院”的校徽,熱情,文靜而又彬彬有禮。幾十年來我乘坐過無數次火車,似乎再也沒有遇到過這么周到熱情的服務。

同行的還有一位鄰縣的同學,幾個星期以前,我們同乘一輛汽車到乾縣參加高考,現在又同乘一列火車到同一個大學去報到。后來分配工作時又被分到同一個系統(第三機械工業部),世上難得有這么巧的事!現在,只見他頭上戴一頂陜西農民夏天常戴的大草帽,背著個鋪蓋卷,躬著腰上了火車,然后,把鋪蓋卷往地上一放,坐在上面,就這樣在鋪蓋卷上坐了一路,不時地還用那大草帽扇風。那模樣真像一個外出打工的農民(他叫尚三續,入學以后被分配到法語系);我的形象比他強不了多少,當時上身穿一件我母親親手縫制的白色粗布對襟衫,下身是一條藍褲子,腳上穿的是我母親做的黑布千層底鞋,和那位同學所不同的只是沒有戴草帽,也沒有坐在鋪蓋卷上。

火車從西安出發,開了一天一夜,第二天晚上六七點鐘的樣子,終于到了北京。火車到站那一剎那,我又激動又緊張,激動是終于到了偉大祖國的心臟首都北京了,緊張的是我能不能找到要去的學校。當我走出車廂時,一個醒目的大牌子閃入我的眼簾,上面寫著“北京外國語學院新生接待站”,我喜出望外,趕緊朝那塊牌子走去,并自我介紹道:“我是來報到的新生。”那舉牌子的兩個校友十分熱情地幫我拿行李,領我出站,其中一個叫全振福,陜西洋縣人;此時此地,遇到老鄉,感到格外親切。前幾年,我在首都機場還遇到過他,幾十年過去了,我們都是快60歲的人了,在茫茫人海中,彼此相見,一眼還能認出來。可見當初新生接待站給人留下的印象之深。

本文作者大學入學照

一輛敞篷解放牌大卡車把我們剛到的幾個新生送到位于北京西郊魏公村的外語學院。雖然坐了一天一夜的火車,卻毫無倦意,站在這敞篷汽車上貪婪地欣賞著沿路北京的夜景。司機也善解人意,特意路過天安門,讓我們這些從農村來的新生一下火車就能看到這座雄偉而充滿神秘色彩的建筑物:這就是毛主席經常出現的那個地方,鄉下的農民誤以為他就住在那里呢。今天我親眼看見了它,心里禁不住問:“我們那個偏僻小縣有幾個人到過北京、看見過天安門?”接著是筆直而寬闊的長安街,莊嚴的人民大會堂,我只覺得眼睛不夠使。到了學校,英語系負責接待我們,當晚把我們安排在5號樓439室;從此我在這間小屋子里度過了三年五個月的大學生活。

第二天,負責接待我們的英語系二年級張少平等同學帶我們到蘇州街那個唯一的小商店買了臉盆、毛巾、牙膏、牙刷等生活用具,又到生活科領了飯票,還陪著我們到校園走了走,熟悉周圍的環境。外語學院分為東西兩院;東院的南面從西往東1、2、3號樓,是部分教師、干部、工人的宿舍樓;北面從西往東數,4號樓是俄語系、東歐語系、亞非語系的學生宿舍樓,5號樓是英語系學生宿舍樓,6號樓是法語系和西班牙語系學生宿舍樓;宿舍樓高達五層,頂部為中式結構大屋檐,排水、隔熱效果好,是首都高校中少有的中西結合的建筑,據說它出自建筑大師梁思成先生50年代的設計思想。兩排宿舍樓中間、靠西朝東矗立著一座六層樓,是學院的主教學樓,是“北外”最高的建筑物,也是大屋頂,很氣派。當年蓋成以后周恩來總理曾登上頂層,俯瞰周圍,發現它竟是北京西郊最高最漂亮的一座大樓,掌管著六億人口家業的總理在贊嘆它的雄偉壯觀之余又不免有點心疼,批評道:一個大學蓋這樣闊氣的大樓未免太奢侈了。令總理沒有想到的是,十多年以后的“文革”中,以打倒他為目標的“六一六”紅衛兵組織的總部就設在這座樓的頂層。

主教學樓前面是一片開闊地,這是學院的大操場,操場的正面有個用水泥砌的主席臺,是全院開大會的地方,平時學生們在這里上體育課、鍛煉身體。每個周末,大操場掛起銀幕,放一次電影。大操場因為大、能容納的人多,“文革”中成了“北外”最熱鬧的地方,在這里曾發生過許多重大事件;陳毅副總理在這里講過話,班禪大師在這里挨過斗,“北外”許多著名教授、學者、學院院長、書記在這里“坐過噴氣式”,蒙受人格侮辱和身體摧殘。與此同時,“文革”中一些群眾組織的頭頭以及軍宣隊、工宣隊的頭頭都曾在這里登臺亮相,或辯論,或演講,出盡了風頭。1968年的10月份左右,工宣隊進校后不久,在主席臺的對面修建了一座繪有“毛主席去安源”畫像的石碑;那是“首都工人解放軍毛澤東思想宣傳隊”(簡稱“工宣隊”、“軍宣隊”)在“文革”中給“北外”留下的的紀念物,軍、工宣傳隊和他們支持的一派群眾組織曾強迫幾乎所有的教授和一部分老干部每天在那里向偉大領袖“請罪”。這個石碑是一個時代的歷史見證,真應該永久保存。可惜,在那個反復無常、變化莫測的年月里,這類東西如同政治舞臺上的角色一樣,上得快,下得也快;“工宣隊”所留下的這個水泥建筑物也不知什么時候被拿掉了。

大操場朝東的盡頭是游泳池。游泳池靠操場這一頭栽種著一些樹,小樹之間是一些用水泥砌成的小石桌和小石凳,還有幾張簡易乒乓球案。夏季,男女大學生們有的在這里打乒乓球,有的圍坐在小石桌邊談天說地,不時地發出一陣快樂的笑聲。游泳池里,那些從大城市來的同學在水中自由地穿梭,有幾個女同學身穿三點式泳裝站在高高的跳臺上練習跳水。“游泳池”及其周圍的小樹林、石桌、石凳是當年許多男女學生經常幽會的地方,因此給許多校友留下了美好的回憶。

1968年12月初,北外校園合影(左二是作者,背景即那座繪有《毛主席去安源》畫像的石碑)

在3號樓對面,也就是東院的東、南側,坐落著兩個飯廳,即“一飯廳”和“二飯廳”,“一飯廳”是教職員工食堂,“二飯廳”是學生食堂。外語學院的伙食在北京高校中因辦得好曾經多次獲獎。許多從農村來的大學生感覺在這里吃飯好像天天在過年。當時我們每人每個月伙食標準是15.5元,大部分學生享受國家助學金,我每月助學金是18元,扣除伙食費剩余2.5元。人們形容大學生的生活是三個點:宿舍-教室-食堂,生活中好像沒有更多需要花錢的地方,助學金基本夠用。每年家里的補貼不超過100元。

這兩個飯廳本來是大家吃飯的地方,“文革”中卻成為兩派斗爭的另一個熱點,持不同觀點的學生曾在這里發表慷慨激昂的演說,那些重要的大字報、大標語往往貼在“二飯廳”前面。在兩個飯廳上面是學院的大禮堂,本是學院開大會、表演節目的場所,“文革”中成了僅次于大操場的開批判會、斗爭會的地方。

出了學院西大門,穿過馬路,是外語學院的西院。西院實際上是兩個學院共用,一部分屬于北京外國語學院,一部分屬于北京語言學院(后來搬遷到原北京礦業學院即現在的地址,并改名為北京語言大學)。語言學院實際上是從“北外”原來的“留學生預備部”(準備出國留學的學生出國前學習外語)分出去的,后來增加了一個“來華部”(專為外國人教授漢語),兩個部合在一起成為北京語言學院。“文革”中一張聳人聽聞的大字報揭發說:“北京語言學院是教育部部長蔣南翔背著中央搞的‘第三外國語學院’,是為彭真搞政變培養外事人才的,是個沒有‘戶口’的黑學校。”起因是那位炙手可熱的“文革”顧問康生在一次會議上聽到“北京語言學院”這個名字時,反問道:“我怎么不知道有這么個大學?”康生一句話把一個大學打成一個“黑學校”和“反黨黑店”,這是那個年代為了整人所制造出來的諸多天方夜潭式奇聞中的一個。西院屬于外語學院這一塊主要有兩座樓,一座是靠北的英語系教學樓,另一座是位于院中的學院院部辦公大樓。在西北角,有兩座當時專供外國留學生學習和住宿的樓,屬于“禁區”,一般人很少進入。在西院的西南角,坐落著兩座灰色的四層樓,那是學院一部分干部和教師的住宅樓,著名的教授王佐良、許國璋、周玨良等就住在那里。從北面的語言學院留學生樓到南面的外語學院家屬樓,從東面的院部辦公樓一直到西面的圍墻盡頭,是一大片空地,當時用作操場。語言學院的學生和住在西院的教師、干部以及他們的家屬經常在那里鍛煉身體、散步、做游戲。現在這里已經成為“北外”密密匝匝的宿舍樓。

東、西兩院原來分屬兩個不同的學院,東院原來叫“北京俄語學院”,西院叫“北京外國語學校”。北京俄語學院是50年代中蘇關系處在“蜜月”時期建立起來的,1959年以后,中蘇關系緊張,俄語人才需求減少,于是,俄語學院撤消,和西院的外語學校合并。兩院合并對于外語人才的培養本來是一件好事,可沒有想到,從此卻為兩院干部之間埋下了矛盾的火種,成為后來歷次政治運動中干部之間互相爭斗的歷史根源,到了“文革”期間,這種歷史上的糾葛和矛盾和“兩條路線”掛在一起,演變成為一場你死我活的斗爭。

所有這些,我們這些剛入校的新生當然一無所知。1965年的北京外國語學院一切都顯得那么美好,尤其展現在我們這些新生面前的,到處都是笑臉,老師是那么和藹可親,同學之間是那么友善,高年級同學把我們當小弟弟、小妹妹一樣看待,生活上給予很多照顧。漫步在校園里,綠蔭遮擋著炙熱的陽光,鮮花吐著芳香,處處是瑯瑯讀書聲。女同學那鮮艷的花裙子和銀鈴般聲音把校園裝點得更加嫵媚。“北外”女生的衣著打扮和天生麗質在首都高校中頗有名氣,有一個真實的故事就很能說明問題。住在6號樓有一位法語系女同學,長得細高個兒,瓜子臉,皮膚白皙,氣質高雅,舉手投足間散發著一股古典美的氣息,被稱為林黛玉式的美女。尤其她夏天穿一件鮮艷的百褶裙,把她那苗條的身段和漂亮的臉龐襯托得更加美麗。她所住的6號樓對面是北京工業學院(現改為北京理工大學)的宿舍樓,中間只隔著一條馬路。時間一久,不知是對面樓里哪位有心男子像發現新大陸一樣突然發現了馬路對面這座樓里竟然有這么一位美麗的女子,他隔著窗戶看呀看,越看心里越激動,終于忍不住寫了一封求愛信,并準確地觀察好了“林黛玉”所在樓層和房間,穿過馬路,親自把信從門縫里塞進去。“林黛玉”當然不會答應這位冒失的求愛者,不僅如此,而且從此將窗簾拉了個嚴嚴實實。

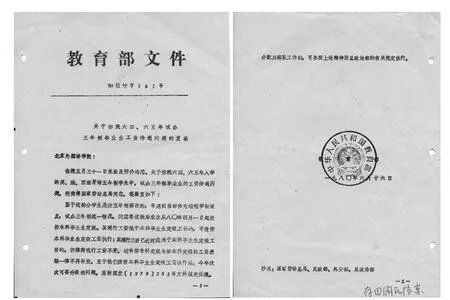

教育部文件

入學以后,學院首先為我們安排了“新生入學教育”;主管教學的李棣華副院長給我們做報告。他簡要地介紹了學院的情況:“北外”在校學生3000人左右,教職員工不到1000人,規模不算大,是一所全國重點文科大學。學校歸外交部直屬領導,畢業生大部分分配到外交部、外貿部、外經部以及其他外事部門。今年的新生是從參加高考的考生中經過嚴格的政審和平均分數在80分以上中挑選出來的。學院的教學設備是第一流的,有先進的電化教研室,平均每個班配有一臺錄音機;師資隊伍也是第一流的,集中了全國外語界著名的學者、教授,還聘請有許多外國專家。“北外”還是全國外語院校中的“龍頭老大”;其他外語院校都以“北外”的教材為樣本,還經常派人來“取經”。不僅僅在全國,就是在亞洲,“北外”也是有名的,當時的蒙古和朝鮮派留學生在我們學院學習英語;這些雖然和我們一樣是黃皮膚但衣著打扮、舉止行為十分特殊的留學生就住在我們5號樓。外國人在英語非本國語言的國家學習英語,這種情況在世界上十分罕見,足以說明“北外”英語教學水平之高。許國璋教授主編的英語教材不僅成為全國外語院校的權威教材,還被越南、朝鮮、蒙古、阿爾巴尼亞等國翻譯過去,成為他們本國的英語教材。

李院長在他的“新生入學教育”報告中還特意對北外設置專科一事做了說明。1964年周恩來總理出訪亞非14國后,中央預測我國對外關系將有一個大的發展,而當時英語、法語、西班牙語人才缺口較大,滿足不了需要。同時,毛主席1964年春節就教育問題有個講話,大意是:教育要改革,學制要縮短。據此精神,外交部決定,1964年、1965年,在北京外國語學院英語系、法語系、西班牙語系設立3年制專科。李院長強調說,設置3年制專科是為了在最短的時間內培養出合格的初級外交翻譯人才,專科學生在3年內外語上課時間等于甚至超過5年本科生,因為專科學生不參加“四清”運動(本科學生必須到農村參加一年“四清”),課程設置只有3門:外語、政治、體育。李院長還強調說:3年制專科屬于試驗性質,如果不成功,仍恢復5年本科制。“文化大革命”開始以后,北外的專科試驗中止,3年后,學生離校畢業,工資按照大專對待。1980年6月,國家教育部發文予以糾正,規定這兩屆3年制專科試驗學生工資按本科大學生定級。

李院長給我們這些新生畫了一幅多么美好而又令人向往的人生藍圖,使我們大家沉浸在幸福的憧憬之中!能在這樣一個大學學習,我們是多么自豪!

不到一年,李院長本人連同他對我們所作的“入學教育報告”都受到了批判;他被打成資產階級教育路線在“北外”的代表人物,運動一開始,就被院黨委拋了出來。好在他在兩院干部的矛盾中比較超脫,不久,被視作“死老虎”,雖然偶爾上臺挨挨斗,但只是“配角”而已。運動后期,他不幸得了直腸癌,做了手術。有一次,我看見他拄著拐杖,沿著魏公村那條小路向學院東門緩緩地走去;李院長素以謹小慎微出名,膽子特別小;顯然這場來勢兇猛而瘋狂的“文化大革命”給他精神上打擊不小,加上疾病的折磨,一下子蒼老了許多。

入學以后不久,幾乎所有的新生都參加了1965年國慶節天安門儀仗隊訓練,另一部分同學則參加《東方紅》大歌舞合唱隊。儀仗隊的訓練十分辛苦,適值8月,正是北京最熱的季節,烈日當頭,把大地烤得抓一把土都燙手,我們每天頂著酷暑在大操場練習正步走,腿要求抬得一樣高,隊形要保持整齊劃一。雖然辛苦,但一想到能見到毛主席,大家什么苦都能夠忍受。10月1日那一天,當我們邁著整齊的步伐從天安門廣場走過時,遠遠望去,看到的是城樓上影影綽綽模糊的人影,只能從位置上判斷哪一位是毛主席的身影。如今,給我留下最深的印象是,那年北京市的西紅柿既好吃又便宜,我們每人花了一角錢買了一大網兜,在天安門等候期間拿它既解饞,又解渴。

國慶節以后,終于可以安下心來學習了。我所在的班是英語系一年級專科四班,共有13名同學,分別來自陜西、山西、安徽、遼寧、浙江五省。教我們班的老師是張文君、奚寶芬,1966年初,又增加了石成惠老師。我們這個年級的同學在中學學的是俄語,一點兒英語基礎都沒有,要從ABC開始。而這一年我們正好趕上學校實行教學改革,采用“聽說領先”情景式教學方法,這個方法在上一年級已試行過,效果顯著。因此,老師們熱情很高,教課時十分投入、賣力。在教語音時,沒有課本,老師要求每人買一面小鏡子,先聽老師的發音,然后模仿,對著鏡子矯正口型。我們這些來自農村的同學,帶著各自的地方口音,普通話還講不好,學起英語來格外吃力,因此老師每堂課要用很多時間來糾正大家的發音。有時碰到某個難發的音,怎么學都學不會,老師怎么糾正都糾正不過來,有的看到其他同學都會了,而自己還卡在那里,心里別提多么難受。有的同學為了某個音發不好,急得掉下了眼淚,有的失去信心,懷疑自己是不是學習英語的料。好在老師并不歧視學習上有困難的同學,一邊鼓勵,一邊不厭其煩地糾正、輔導。“北外”的老師,或者說“北外”的傳統,對語音的要求特別嚴格,要求學生發音一定要規范,絕對不能馬虎。我們年級教研室主任夏祖奎老師是語音課專家,教一年級很有經驗,他給我們講大課時特別要求同學們重視語音,并強調說:“語音是語言的物質外殼,是門面,不要怕枯燥,要多練。”還舉了他年輕時冬天在樹底下練習發音時的情景,曾被人誤以為是神經病。在課堂上,老師基本上不講中文,逼著我們去聽,同時逼著我們說一些簡單的英語,還要求我們互相之間用英語對話。那情景,就像幼兒園的阿姨教小朋友學說話一樣。在上大課(即每四個班或者全年級在一起上課)時,老師千方百計營造一個語言環境,徐靜淵老師有一次上課帶了個大書包,從里面拿出盒子、書、筆記本、鏡子,等等,每拿出一件東西,就用英語問:“這是什么?”同時要求大家用英語回答。楊勛老師平時待人和氣,又很幽默,他在課堂上給我們用英語表演坐公共汽車的情景。老師們還用英語排演過戲劇小品《半夜雞叫》,夏祖奎老師扮演劇中的周扒皮。到了第二學期,我們還欣賞過趙家蟾和馬元曦兩位老師表演的英語戲劇小品《一百分不算滿分》,她們兩位都是英語系骨干教師,英語口語流利而純正,其戲劇表演才能也令人嘆服。趙老師后來調到外交部擔任高級翻譯,改革開放以后定居美國,自己開辦了一個律師事務所。隨著學習的進展,學習的內容和方式也不斷增加和變化,如剛剛配成英文的電影《天山的紅花》《女跳水員》等作為教學片首先給我們放映。焦裕祿的事跡被報道以后,馬上被改寫成為英語,由付豐貴老師給我們講演。付老師也是“北外”培養出來的一名尖子人才,英語“字正腔圓”,其夫人吳璞是“又紅又專”的典型,擔任英語系黨總支副書記,是院、系兩級的后備干部。付老師用英語給我們講焦裕錄的事跡,十分投入,充滿感情,講著講著,竟然哽咽起來。可惜這樣一位人才,“文革”中其夫人含恨自殺,本人受到株連,最后懷著一種復雜的感情離開這個使他傷心的地方。英語系有一位英國老太太,名叫Margrate Turner,中文名字叫陳梅潔,當年50出頭,講一口純正的“皇家英語”,她給我們上過大課。陳梅潔出生在中國,父親是一位傳教士,她本人終生未婚,把一生都獻給了中國的英語教學事業。“文革”前,她灌有很多英語教學唱片,我們上學的時候,經常聽她的錄音。可惜,這位除了教英語以外似乎沒有其他需求的善良而慈祥的洋老太太被史無前例的“文革”風暴嚇壞了,跳樓摔斷了腿。“文革”后期,當我再看見她的時候,她拄著雙拐走路,樣子十分可憐。每想起她,我心里禁不住要詛咒“文革”,這場荒唐的“革命”害了多少好人!

“北外”的英語教學真是形式多樣。除了課堂教學以外,還讓同學們互相結成對子,課后練習對話;還可以隨時到電教室去聽錄音。每個班都有一臺當時還很稀罕的錄音機,同學們可以隨時隨地去聽。所有這些都是為了一個目的:鍛煉聽和說的能力。這樣一個學期下來,我們就敢和二年級那些大哥哥們用英語對話,常常使他們大吃一驚。

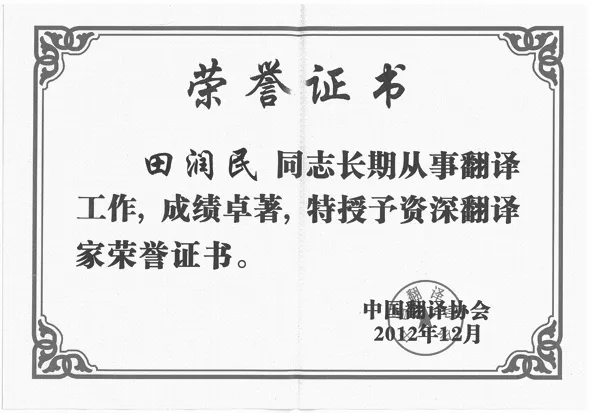

“北外”這短暫的兩個學期是我人生中最美好的一段經歷,它給我打下了比較堅實的英語基礎,使我在后來的工作中有可能通過實踐進一步提高。1970年12月,我正式分配工作,先后在哈爾濱122廠(哈爾濱飛機制造公司)、石油部科技情報研究所、文化部外聯局、中國對外演出公司從事翻譯。2012年12月,中國翻譯家協會授予我“資深翻譯家”榮譽證書。

榮譽證書

回顧北外寶貴的兩個學期,我體會最深的是,做學問也罷,學一門本事也罷,最重要的是打好基礎。同時我也體會到,在科學的道路上沒有捷徑可走,必須踏踏實實地一步一個腳印地往前走。現在社會上有許多所謂的英語“速成班”,還有許多五花八門自稱能讓人“快速”入門的英語教科書,聲言幾個星期或幾個月就能學會英語。我本人對這些不相信,也常常勸我周圍的朋友不要去信。因為我是學英語專業的,參加工作以后也一直和英語打交道,深知不可能“速成”;我和我的同學們雖然不能算是“尖子”學生,但至少是經過“文革”前嚴格的高考而篩選出來專門學習外語的大學生,我們這些人學起來都那么不容易,老師教起來還那么費勁,一般人怎么能那么輕而易舉地把英語學好呢?再說,如果真的有什么捷徑和速成法,國家還花那么多人力物力辦專門的外語大學干什么?如此明白而簡單的道理,竟然有那么多人于不顧,寧愿相信那些所謂的“速成法”和“捷徑”,真讓人不可思議。

大字報嚇瘋了一個老師

1966年的四五月份,北京的政治空氣驟然緊張起來,報上批判“海瑞罷官”、“三家村”的文章連篇累牘,而且調門越來越高,人們的心情十分壓抑。年齡大一點的人預感到,中國大地上又要刮起一場政治風暴了,但是,當時誰也沒有預料到,這場風暴后來刮得那么猛、持續的時間那么長。從5月底開始,我們除了正常上課以外,還幫助學院圖書館搬家。學院原來的圖書館位于4號樓和5號樓之間,是一個4層平頂樓。這個舊圖書館樓一年以后名揚“北外”,它成了“紅旗革命造反團”的總部,其頂層架著數枚高音喇叭,不分晝夜地喊叫,使我們住在5號樓的同學飽受了失眠之苦,其地下室曾關押過一些干部和群眾,他們在那里飽受折磨。樓前面那一條不長的水泥馬路,在武斗最激烈的日子里,成了兩派之間的“三八線”,其對立面——“紅旗大隊”的干部和群眾不敢輕易穿越,否則,就會成為“人質”或“俘虜”。1967年10月17日,兩派在這座樓前展開了一場武斗,久居中國的外國專家柯魯克夫婦出于好奇,在舊圖書館樓前觀看,被“造反團”發現,馬上扭送公安局,罪名是“挑動群眾斗群眾的外國特務”,克魯柯被無辜送進秦城監獄,一關就是5年,他的夫人伊莎白也失去了人身自由,在校內被“監護”。

新建成的圖書館坐落在6號樓前面和游泳池旁邊,那些日子,我們下課以后來到舊圖書館樓里,抱起一摞摞圖書沿著樓前那條水泥馬路一直向新圖書館樓走去。教研室主任夏祖奎老師也在我們中間,只見他抱著圖書默默地走著,頭上的汗水沿著他那發白的鬢角往下流著。每次政治運動知識分子都是首當其沖,從夏老師那憂郁的神色和凝重的臉色上可以看出:知識分子又要倒霉了。

6月1日是天真爛漫的少年兒童的節日。可是,一張大字報褻瀆了這個美好日子。一大早,廣播里傳來北京大學那張被稱為“第一張馬列主義大字報”,人們吃驚得不敢相信自己的耳朵,“怎么中央的電臺竟然播放大字報?” 而且大字報公開點了北大校長陸平、黨委書記彭佩云、北京市委大學部負責人吳子牧、宋碩等人的名字,這等于宣布了這幾個人政治上的死刑。大字報稱他們是“反革命黑幫”,“黑幫”一詞大概由此而來,并迅速傳播開來。大字報的作者是一個名叫聶元梓的女人,開始人們都以為她是個學生,后來也一直被稱為“五大學生領袖之一”,實際上她當年已50出頭,擔任北京大學哲學系黨總支書記,行政級別12級,屬于共產黨的高級干部,和其他幾位真正的學生領袖蒯大富、韓愛晶、王大賓相比,應該是后者的媽媽一般大的老太太了,“文革”后期,北京大學一派學生組織送了她一個不大好聽的外號“老佛爺”。這張大字報被廣播標志著“十年浩劫” ——“文化大革命”的正式開始。這一下,“北外”就有點震動,人心慌亂,不到一個星期,正式停課。

“北外”的“文革”初期幾乎是仿效“北大”的樣子打“黑幫”。幾乎一夜之間,學院四處貼滿了大字報,大字報集中點了三個人的名字:劉柯、郝金祿、石春來,稱他們是北京外國語學院的“反革命黑幫”。“打倒劉、郝、石!”、“粉碎劉、郝、石反黨集團!”、“揪出劉、郝、石在外院的黑爪牙!”大字報以各種各樣的標題或批判、聲討這三個人,他們的名字成了“北外”“文革”期間大字報、廣播、大小批判會上出現最多的名字。大字報歸納他們的主要罪行是:1.秉承彭真的旨意,抗拒以陳毅為首的外交部領導。事實之一:1960年,中蘇關系破裂以后,彭真指示劉柯布置外語學院收聽美國之音等西方國家電臺的評論和反應。彭真越過了外交部和新華社,找外語學院的劉柯,說明劉是他的死黨,同時說明他妄圖奪外交大權。2.積極推行資產階級教育路線。3.打擊、排斥工農干部,重用資產階級知識分子和反動學術權威,……除了這三個“黑幫”頭子以外,基層還有大大小小他們的爪牙,這些人分別是:英語系黨總支副書記關化,法語系總支書記楊淦春,西班牙語系總支書記凌志,俄語系總支書記梁克,東歐語系總支副書記張紫霞(郝金祿夫人)、亞非語系副主任陳振宜、院部辦公室王助、圖書館支部書記史明、學生科科長陳某、外語附小校長張沁。除了“黑幫爪牙”以外,和他們關系密切的也未能逃脫,被冠以“黑幫親信”或者“黑幫干將”,如英語系總支副書記吳璞和一年級黨總支書記鄭剛,法語系的汪家榮和宋寶昌。大字報勒令這些“黑幫爪牙和親信”們交代問題。

以上大字報所點的這些“黑幫頭子”及其“爪牙親信”幾乎清一色是原北京外國語學校即“西院”的干部,普通學生根本不認識他們,更不知道大字報所披露的那些“罪行”,顯然這是學院黨委精心部署的。

有必要介紹一下劉、郝、石三人的簡要情況。

劉柯,遼寧省昌圖縣人。30年代就讀于北京燕京大學大學新聞系,和黃華、龔澎(喬冠華前夫人)是同學,參加過“一二·九”學生運動,后參加進步組織“民先”(抗日民族先鋒隊的簡稱)。1936年,應張學良之邀赴西安辦報,擔任《西京民報》主編,抗日戰爭時期在晉察冀軍區從事外事工作,做過白求恩大夫短期翻譯,陪同過英國友好人士燕京大學教授林邁克夫婦。解放戰爭時期在東北,擔任《東北日報》主編。解放初期,任昆明外事處處長。50年代初,任北京外國語學校副校長兼黨總支書記,兩院合并以后擔任第二書記兼副院長。1963年前后,離職養病,“文革”開始前,正在北京醫院住院。

郝金祿,原北京外國語學校副書記,后擔任北京外國語學院黨委副書記,主管后勤工作。“文革”開始前已經調到中國作家協會任黨組副書記,“文革”開始時正參加亞非作家協會會議。

石春來,秦皇島市人。解放初期,是“華北革大”的學生,后調入北京外國語學校一邊學習,一邊工作。兩院合并以后,擔任英語系黨總支書記、學院黨委常委。1963年左右,調到外交部任亞洲司副處長。“文革”開始那一年36歲。

顯然,運動初期院黨委所定的這三個“黑幫頭子”要么不在領導崗位、要么已經調離外語學院,而這個“黑幫集團”的其他成員都是當時外語學院的基層領導,最高職位為系黨總支書記。

批判“資產階級反動學術權威”幾乎和打“黑幫”同步進行。幾乎所有的教授、副教授都被打成“反動學術權威”,名教授更是首當其沖。英語系王佐良、許國璋、周玨良被打成“洋三家村”,罪名是散布封建主義、資本主義、修正主義毒素,利用外語教學陣地反黨、反社會主義、反毛澤東思想。許國璋教授所主編的那套英語教材(即目前社會上所暢銷的“許國璋英語”)被批為修正主義大毒草,周玨良教授曾寫了一篇介紹英國詩人濟慈的“西風頌”的文章,被說成是和毛主席的“東風壓倒西風”唱對臺戲。教師隊伍被重新排了一下隊,以英語系為例,王、許、周三位被定為“反動學術權威”中的老一輩,接著是年齡比他們稍微小一點的副教授,被稱為是“中權威”,這些人包括劉世沐、劉承沛、薄冰、張道真、楊樹勛、危東亞、王晉熙、鄧炎昌等。接著,是講師一級的,凡是業務尖子和教學骨干都被打成“修正主義苗子”,如青年教師梅仁毅、吳千之、張仲載、章含之、袁鶴年、馬元曦、張載良等,他們既是反動學術權威王、許、周的得意門生,又是“黑幫”分子石春來的“八大金剛”,其罪行之一是曾排演過《奧塞羅》《認真的重要》《造謠學校》等外國戲劇,以此毒害青年學生。這樣以來,英語系的師資隊伍幾乎沒有多少好人了,老師們膽戰心驚,人人自危。

給這些教授、講師們貼大字報的主要是高年級學生和一部分青年教師,我們一年級學生對大字報所披露的內容一無所知,對涉及的人對不上號,大多數同學在一旁看熱鬧。然而,一年級個別人“不鳴則已,一鳴驚人”,其中一位寫的大字報導致一位年輕女老師精神失常。大字報的作者看到高年級學生貼那些教授、講師的大字報,大概受到了鼓舞,于是把矛頭對準了教他的一位老師——王世芬。這王老師來自江南水鄉,皮膚白皙,長得端莊秀麗,稱得上是一位美女老師。她從北外畢業不久留校任教,“文革”開始前一個月左右給我們上過大課。貼她大字報的這位學生是從農村來的,帶有比較重的地方口音,英語發音有點吃力。王老師大概是第一次教農村來的學生,聽到那濃重的山西口音覺得有點奇怪,忍不住樂了,這一笑使這位同學的自尊心受到了傷害,認為這是嘲笑他。“文化大革命”開始階段是批判資產階級教育路線,資產階級教育路線表現之一就是打擊迫害工農子弟。于是,這位同學借助“文革”初期所刮起的批判資產階級教育路線風暴,把王世芬老師這一笑上綱為對工農子弟的歧視和侮辱,說她是“歧視工農子弟的資產階級臭小姐”,甚至罵她是“王世臭”,結尾時威脅道:“不管你是王世芬還是李世芬,我們都要把你揪出來批倒批臭……”

有一天,王世芬老師站在這張大字報前,默默地看著。

不久,傳來消息說她瘋了。

章含之在她的《跨過厚厚的大紅門》一書中對王世芬被嚇瘋一事做了詳細記述:“當天晚上,首都體育館的工地打電話到學院說有一個女瘋子是外語學院的,在他們那里,要學校去接。工作組想起我向他們反映過,于是派了一輛車叫我和另外一個人去把王世芬接回來。當我們趕到首都體育館時見到的王世芬竟是一個截然不同的形象。她抓住工地鐵絲網正在對一群旁觀者聲嘶力竭地演講。她不知什么時候記住了那么多當時時髦的口號,什么打倒舊市委,揪出黑幫;什么去新市委請愿之類。我們走上前去勸她跟我們回去。她向周圍的圍觀者大聲呼救,說我們是黑幫,要迫害她。那時的許多人好像都喪失了理性。明明是一個精神失常的人在講瘋話,卻竟然有眾多的人響應,要跟著王世芬向‘新市委’進軍,并且阻攔我們把她帶走。王世芬雙手抓著帶刺的鐵絲網,鮮血直流。回校后,她的宿舍在我的隔壁,一整夜都聽見她在叫喊。一個文靜優雅的女孩子突然之間變成了失去理智的女瘋子,我無論如何難以面對這個現實。”

我和王世芬老師不是很熟,印象中僅有兩次接觸,除了她給我們上大課那次以外,另一次是1966年初,我們在參加修建京密運河工地勞動時走在一個隊列中,有一天正好我和她并列走在一起。那時候我們這些入學不久的一年級學生膽子真大,竟敢用剛剛學會的那幾句英語和老師對話。我一邊走,一邊向她請教,她十分耐心地回答我的提問,看不出她對我這個農村來的學生有任何歧視,相反,態度十分和藹。實話實說,我當時的陜西口音很重,有一次在課堂上冷不防說了一句陜西話,惹得全班同學哄堂大笑,自己雖然覺得有點難為情和不好意思,但并沒有認為老師和同學是嘲笑自己。實事求是地講,當年外語學院的領導和老師對我們這屆學生尤其是從農村來的學生給予了特別關照,傾注了一片真心和感情,配備了很強的師資力量,10多個人一個班配備2至3名老師,老師們個個都很負責任。要說他們中誰歧視工農子弟,那真是冤枉。王世芬老師面對那張大字報,久久無語,我想,她內心該是多么痛苦!

幾十年以后,我經常回想“文化大革命”中所發生的事情,這場運動的發動者和組織者是要借助群眾的力量來打擊他們政治上的對手,而在群眾中間,一些人則利用當時的政治口號發泄私憤,借“文化大革命”的名義,報自己的“一箭之仇”,而不考慮后果。那位給王世芬老師貼大字報的人心里可能痛快一時,但卻毀了一個年輕老師的一生。

沒有想到,這一事件對章含之老師刺激很大,促使她給毛主席寫信。章含之的父親是著名的愛國民主人士章士釗,章士釗是毛主席終生所尊重和信賴的黨外朋友,章含之本人“文革”前給毛主席教過英語。由于這種特殊的關系,她才敢給毛主席寫信表達她對“文革”的不理解,她在信中詳細描述了“文革”初期所出現的暴力和野蠻行為,重點講了許多老干部和知識分子挨斗受批的情況,希望偉大領袖能夠出面制止。一個星期后,毛主席叫秘書給章含之打電話說:“主席現在不便見你,但有幾句話帶給你。一句是要你‘經風雨,見世面’,另一句是要你‘今朝有酒今朝醉,明日憂來明日愁’。”毛主席的第一句話那是見諸于報端的革命詞語,聽起來耳熟能詳,第二句話很難想象是出自偉大領袖之口,因為他老人家在“文革”中號召人們:“你們要關心國家大事,要把無產階級文化大革命進行到底!”章含之不解其意,還是飽經歷史滄桑的章士釗老先生悟出了其中的含義,他長嘆一聲,感慨萬分地說:“中國又要大亂。”(參見《跨過厚厚的大紅門》第32頁,文匯出版社2002年版)

(待續)

責任編輯/胡仰曦