稠油熱采底水條件下物理模擬實驗技術

翁大麗,陳平,張軍輝

(1.海洋石油高效開發國家重點實驗室 北京100027;2.中海油能源發展工程技術分公司 天津300452)

稠油熱采底水條件下物理模擬實驗技術

翁大麗1,2,陳平2,張軍輝2

(1.海洋石油高效開發國家重點實驗室 北京100027;2.中海油能源發展工程技術分公司 天津300452)

研究了高溫底水物理模擬實驗系統的組成,建立了稠油熱采底水條件下物理模擬實驗方法,并以渤海LD底水油田為例,利用該系統開展高溫底水物理模擬試驗研究,模擬研究了熱采驅替方式、底水能量、井型對底水侵入的影響。高溫底水物理模擬實驗技術的開發,能同時實現高溫和底水條件下的物理模擬實驗,該技術可推廣應用于海上底水稠油油藏熱采技術的實驗研究中,為海上底水稠油油藏高效開發方案的編制提供技術支持。

稠油 熱采 底水 物理模型 溫度場

0 引 言

由于粘度高、流動性差,常規開采稠油十分困難。但稠油的粘度對溫度很敏感,國內外自 20世紀50年代以來,探索出以熱動力為主的各種開發方式,熱采是一種較為有效的稠油開采技術。[1]然而,熱采地下溫度場的形成會降低稠油粘度,使之更容易流動,對有底水的稠油油藏的熱采提出了底水侵入的難題。

在油田開發技術研究中,物理模擬實驗技術能較真實地反映地下流體運動規律,是常用的一種研究手段。物理模型是物理模擬實驗的重要組成部分,不同實驗條件、不同油藏條件、不同研究目的要求有相對應的物理模型。[1]稠油底水油藏開發過程中,對于不同驅替壓差、不同原油粘度、不同水平井井筒距原始油水界面的距離等對油田開發效果的影響規律,目前還沒有得到統一的認識。[2]以往國內外開展的模擬底水油藏開發的物理模擬實驗,多采用的是平板填砂模型,但由于模型未加壓和密封效果較差,導致模型內砂粒過于疏松,并且有大的裂縫,不能真實地反映出底水推進過程和水錐形狀。針對底水稠油油藏熱采的物理模擬實驗研究,要求物理模型同時體現出熱采、底水的特點。[3]

本文就如何同時實現熱采和底水條件,從實驗系統研制、實驗方法建立及實際應用方面開展了研究。其研究結果表明,該套實驗系統可以開展底水稠油油藏不同條件下底水侵入的特征及規律、底水對熱采的影響、抑制底水侵入的措施及注入工藝參數的優化模擬實驗研究。對底水稠油油藏熱采開發方案的編制及增效措施的制定具有一定的指導作用,可助力海上底水稠油油藏高效開發。

1 高溫底水物理模擬實驗系統

1.1 實驗系統設計思路

高溫底水物理模擬實驗系統必須滿足以下條件:①實現底水供給;②開展不同熱采方式驅替;③耐壓最高30,MPa、耐溫最高350,℃;④溫度和壓力數據自動監控采集顯示;⑤能實時展現溫度場和壓力場分布圖;⑥實現產出。

1.2 實驗系統組成

“高溫底水物理模擬實驗系統”是一套用于不同溫度、壓力條件下熱水驅、蒸汽驅等不同熱采方式的室內物理模擬裝置。由注入系統、模型系統、采出計量系統、信號檢測系統、數據采集和處理系統組成,流程示意見圖1。

圖1 高溫底水物理模擬系統連接示意圖Fig.1 Schematic diagram of connection of the physical modeling system of high temperature bottom water

1.2.1 注入系統

由注入泵、蒸汽發生器、中間儲液容器組和恒溫箱等組成。實現向模型系統中注入高溫蒸汽、高溫熱水。

1.2.2 模型系統

由高溫底水模型及相應的保溫套、旋轉機構及移動支架組成。

1.2.3 產出計量系統

由冷凝系統、回壓系統、產出液計量等組成。

1.2.4 控制系統

包括信號檢測和數據采集和處理部分。

1.2.5 信號檢測部分

由壓力、溫控、溫測、圖像、安全措施等組成。

1.2.6 數據采集和處理部分

由各控制硬件、控制軟件、工控機、安全保護等組成,可進行數據自動采集、設備自動控制。

1.3 高溫底水物理模型研制

對底水稠油油藏熱采物理模擬實驗研究,滿足稠油底水油藏條件、井型布置,以及不同熱采驅替方式的實驗研究等,高溫底水物理模型研制時以此為依據設計。

1.4 數據采集和處理系統的特點

數據采集和處理系統能進行熱采物模實驗參數設置,模型內各部分測溫點、測壓點數據采集和數據控制。將相關數據信息以多種格式存儲,根據用戶要求以圖表形式進行分析處理,提供公共數據共享接口,實現數據共享。可打印原始數據和處理數據文件,實時或最終繪制有關圖表和曲線。

1.5 高溫底水物理模擬實驗的應用

高溫邊底水物理模擬實驗可以開展的研究工作:①不同條件下底水侵入機理研究;②不同水體能量、不同油水流度比、不同油層韻律、不同滲透率級差等條件下的熱采驅油效果評價;③底水油藏條件下井網布置、注采參數優化、化學增效藥劑的優選評價等研究;④底水油藏條件下熱采溫度場的影響因素研究;⑤熱采條件下抑制底水措施及效果評價。

2 高溫底水物理模擬實驗方法

以渤海 LD27-2底水油田為例,開展高溫底水物理模擬實驗研究。該油田的重質稠油儲量主要集中在明化鎮組和館陶Ⅰ油組,其中尤以明化鎮組最為重要。該油田如下基本油藏特征參數作為建立實驗模型和確定實驗條件的依據:

明下段儲層主要為細-中粒巖屑長石砂巖,顆粒分選中-好,磨圓次圓-次棱狀。巖石成分成熟度較低,石英含量 33%~45%,平均 37.5%;長石含量37.5%~45%,平均40.6%;巖屑含量16%~28%,平均21.9%。

明下段儲層巖心分析覆壓孔隙度在 24.8%~38.8%之間,平均 34.4%;覆壓滲透率主要集中在(330.0~11,116.9)×10-3,μm2之間。平均 3,786.5×10-3,μm2。屬于高孔高滲型儲層。

流體性質。地面原油密度 0.977,g/cm3,地面原油粘度 2,967,mPa.s。利用渤海油田稠油回歸公式計算地下原油粘度637.0,mPa.s。

氯離子 7,356~7,799,mg/L,總礦化度 11,912~12,636,mg/L,屬于CaCl2水型。

壓力梯度約1.0,MPa/100,m,溫度梯度約2.7,℃/100,m,為正常的溫度和壓力系統。

2.1 實驗設備

高溫底水物理模擬系統,主要設備如下:

①注入泵:美國 ISCO-A260D雙泵系統,最大工作壓力為 51.7,MPa,流量為 0.001~80,mL/min;②蒸汽發生器:揚州華寶石油儀器有限公司,蒸汽發生量2.4,kg/h,最高溫度350,℃,最高工作壓力20,MPa。底水模型尺寸:400,mm×400,mm×40,mm。

2.2 實驗條件

①油樣:LD27-2原油過濾后使用。②水樣:模擬地層水。③實驗溫度:模型系統溫度為 60,℃。④入介質最高溫度為 350,℃。⑤驅替方式:熱水驅、蒸汽驅。⑥布井方式:一注一采。⑦井型:水平注入井,垂直采油井或水平采油井。⑧模型充填物:石英砂。⑨注入速度:最高20,mL/min。⑩底水速度:最高30,mL/min。

2.3 實驗方法

高溫底水物理模擬實驗按下列操作步驟進行實驗(見圖 2)。

圖2 高溫底水物理模擬實驗過程實物圖Fig.2 Material objects used in the experimental process of physical modeling of high temperature bottom water

3 高溫底水物理模擬實驗的應用

3.1 實驗目的

利用高溫底水物理模擬實驗,以渤海 LD27-2底水稠油油藏為原型,建立相應的底水實驗物理模型,通過熱水和蒸汽驅物理模擬方法研究稠油熱采時不同熱采方式、不同底水能量、不同井型等條件下底水的侵入特征。[4]

3.2 實驗方案

3.2.1 方案1:不同熱采方式下底水侵入特征

①200,℃熱水驅 1組驅替實驗;②200,℃蒸汽驅1組驅替實驗。

3.2.2 方案2:不同注入底水能量下底水侵入特征

①220,℃蒸汽驅底水以10,mL/min的速度供給1組驅替實驗;②220,℃蒸汽驅底水以 20,mL/min的速度供給1組驅替實驗;③220,℃蒸汽驅底水以30,mL/min的速度供給1組驅替實驗。

3.2.3 方案3:采出井不同井型下底水侵入特征

①采出井為直井時220,℃蒸汽驅1組驅替實驗;②采出井為水平井時220,℃蒸汽驅1組驅替實驗。

3.3 實驗結果與分析

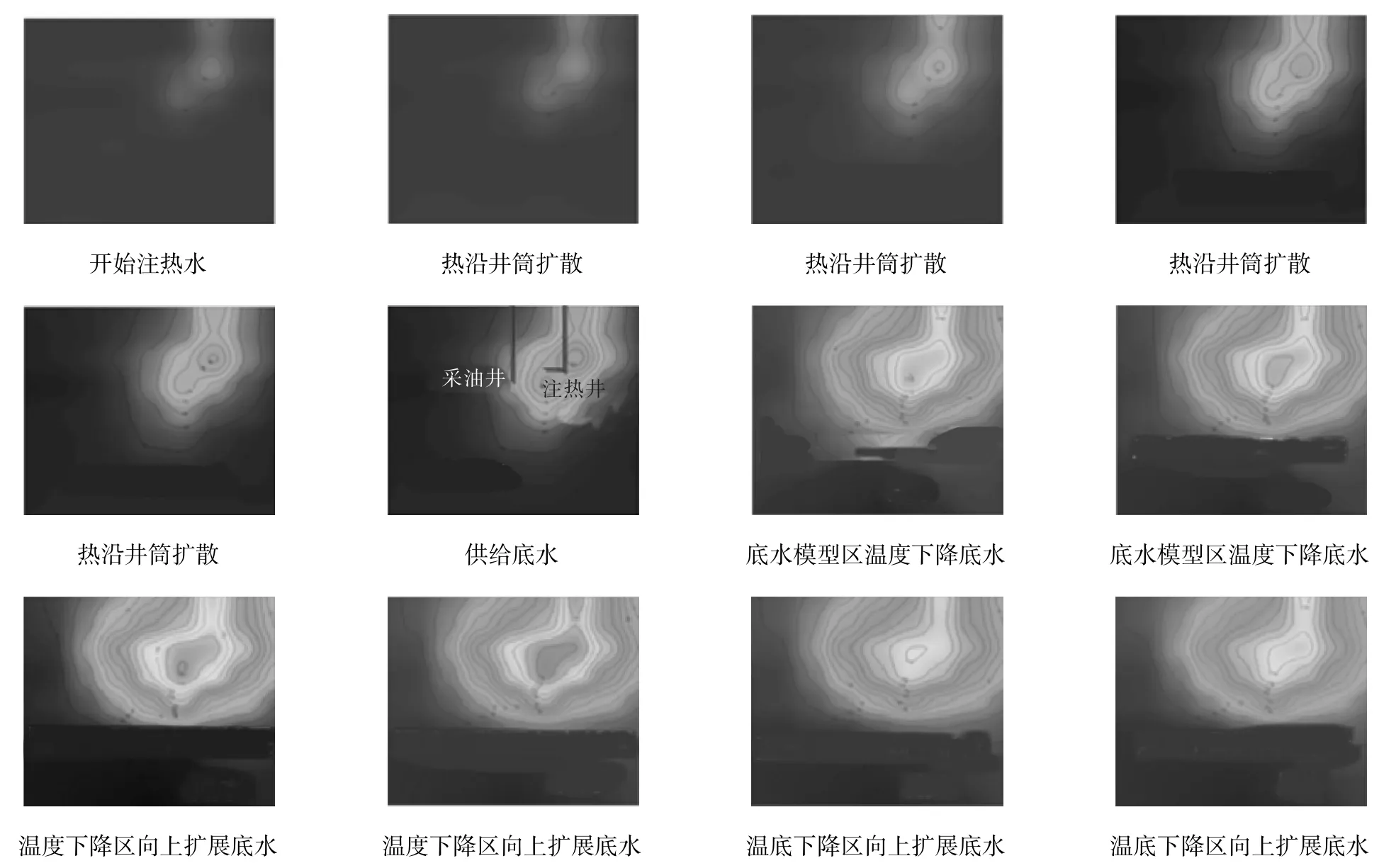

3.3.1 熱水驅(200,℃)底水侵入特征

熱水驅實驗結果見圖 3。圖中可以看出,熱水驅初期,沿注入井筒油層溫度升高且向外擴展,隨著油層溫度的逐漸升高,原油粘度降低,隨采出井產出。同時底水開始上升,其底水侵入的方向開始偏于注熱方向,隨著采出井附近的溫度升高,逐步偏向于采出井方向。

圖3 熱水驅底水侵入過程圖Fig.3 Process of bottom water intrusion during hot-water flooding

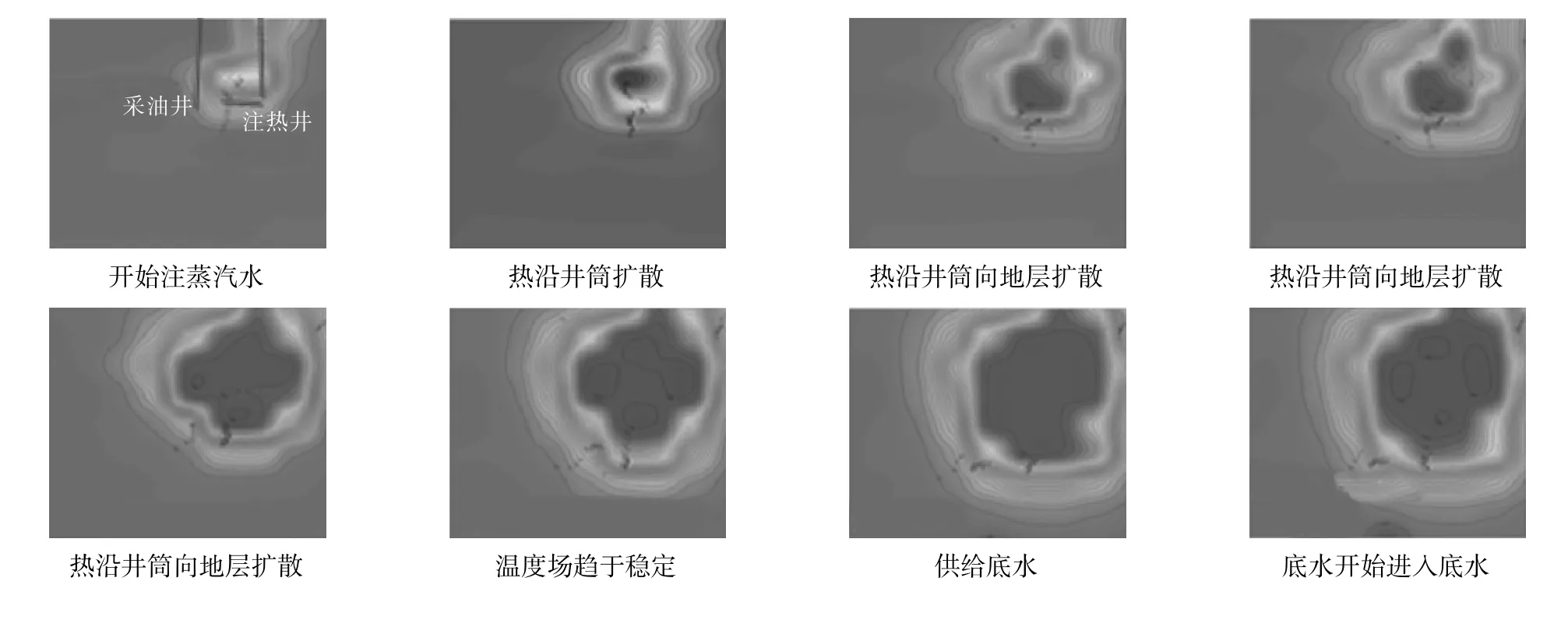

3.3.2 蒸汽驅(200,℃)底水侵入特征

蒸汽驅實驗結果見圖 4。圖中可以看出:①蒸汽驅初期,熱能擴散較快,隨著采出井的生產,以注入井為中心并向采出井的熱能擴散速度增強。②隨著后續底水的釋放,底水向著注入井方向侵入,表現為沿著采出井方向熱能在底水的作用減小了,底水逐步向上且向采油井方向偏移,說明隨著后續生產的進行,采油井附近熱量聚集,底水侵入較快。此時應適當控制生產壓差,保持注采平衡關系,使系統熱能均勻擴散,達到防止油井過早見水和提高油井產量的目的。

圖4 蒸汽驅底水侵入過程圖Fig.4 Process of bottom water intrusion during steam flooding

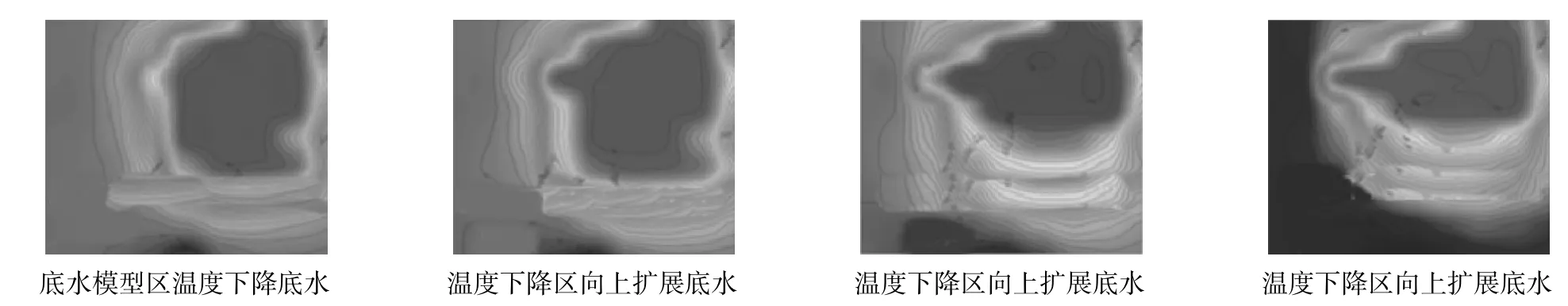

3.3.3 不同底水能量下底水侵入特征

蒸汽驅(200,℃)底水以 10,mL/min、20,mL/min、30,mL/min的速度供給時,實驗結果見圖 5。圖中可以看出,底水以 10,mL/min速度供給時,侵入的幅度較小,對溫度場的影響較小;以 30,mL/min速度供給時,侵入的幅度最大,對溫度場影響較大,已形成的溫度場變小幅度增加。因此,進行熱采方案設計時應充分考慮底水能量對后續生產的影響。

圖5 不同底水注入速度下蒸汽驅底水侵入圖Fig.5 Bottom water intrusion during steam flooding under different bottom water injection rates

3.3.4 不同井型下底水侵入特征

采出井為直井和水平井時蒸汽驅結束時底水侵入結果見圖 6。實驗結果表明:①采出井為直井蒸汽驅時底水沿著產出井方向緩慢侵入,底水未突破前,對形成的溫度場影響較小。②采出井為水平井蒸汽驅時底水沿著水平井段(全射開)的下方成臺階式上升,對形成的溫度場影響較大。

圖6 不同采出井型下蒸汽驅底水侵入圖Fig.6 Bottom water intrusion during steam flooding in different type production wells

4 結論與建議

建立了一套高溫底水物理模型實驗系統,形成了高溫底水物理模擬實驗方法。初步探索研究了熱采條件下底水侵入特征,從實驗結果看,熱水驅、蒸汽驅驅替方式、底水能量大小、直井采油井和水平井采油井都影響底水侵入程度、方向和形狀。建議該套實驗設備和底水物理模擬實驗方法推廣應用于海上底水稠油熱力開采基礎實驗研究中,為此類油田的高效開發提供實驗技術支持。

[1]于連東. 世界稠油資源的分布及其開采技術的現狀與展望[J]. 特種油氣藏,2002,8(2):98-103.

[2]劉文章. 稠油注蒸汽熱采工程[M]. 北京:石油工業出版社,1997:1-3.

[3]楊元亮,沈國華,宋文芳. 注氮氣控制稠油油藏底水水錐技術[J]. 油氣地質與采收率,2002,9(3):83-88.

[4]李傳亮,楊學鋒. 底水油藏的壓錐效果分析[J]. 大慶石油地質與開發,2006,25(5):45-49.

A Physical Modeling Experiment Technology for Thermal Recovery of Heavy Oil with Bottom Water

WENG Dali1,2,CHEN Ping2,ZHANG Junhui2

(1. State Key Laboratory of Offshore Oil Exploitation,Beijing 100027,China;2. CNOOC Energy Technology & Services Ltd. Drilling & Production Company,Tianjin 300452,China)

This paper studied the composition of a physical simulation experiment system for high temperature bottom water and established a physical model experiment method for the thermal recovery of heavy oil with bottom water.Taking LD reservoir with bottom water in Bohai Sea as an example,this system was used in the study of high temperature bottom water physical simulation experiments to analyze the influence of thermal displacement method,bottom water energy and well type on the bottom water intrusion. The technology is able to realize physical modeling experiments under the conditions of high temperature and bottom water. It can be applied in the experimental study on thermal recovery processes of heavy oil reservoir with bottom water and provide technical support for the efficient exploration plan.

heavy oil;thermal recovery;bottom water;physical model;temperature field

TE327

A

1006-8945(2014)10-0027-05

中海油總公司“海上典型底水稠油油藏熱采配套工藝技術研究”項目(項目編號:CNOOC-KJ 125 2011ZX05024 NFCJF 2012-03)。

2014-09-09