拉響地鐵健康警報

◎ 艾 理

健言Opinion

拉響地鐵健康警報

◎ 艾 理

目前,中國共有20個一線大中城市建設了地鐵網(wǎng)絡,11個二線城市的地鐵正在規(guī)劃中,現(xiàn)有的地鐵總長度達到了2652.45千米,搭乘人員數(shù)以億計。可以說,中國的城市交通已初步從“公交時代”邁向了“地鐵時代”。

今年上半年,《北京市軌道交通運營安全條例(草案)》向社會征求民意,其中提出了禁止在地鐵車廂內(nèi)進食的硬性規(guī)定。“地鐵禁食”條款隨即引發(fā)了廣泛爭議,與此同時,地鐵帶來的一系列健康問題,也成為人們關注的焦點。

口罩VS空氣質(zhì)量

空氣污染對人體健康的損害主要表現(xiàn)為“兩細一味”。一是以PM2.5為代表的細顆粒物,二是以H1N1、乙肝病毒等為代表的細菌病毒。還有一類,則是讓你難受的異味。

細顆粒

地鐵是空氣質(zhì)量的“重災區(qū)”。因為人口密度大,通風效果差,在相對密閉的空間里,每分鐘就有500萬個小顆粒產(chǎn)生,如掉落的皮屑、打噴嚏的飛沫等。

倫敦國王學院生物醫(yī)學研究中心的本·巴勒特博士發(fā)現(xiàn),地鐵的污染顆粒物還有來自車輪與軌道摩擦時產(chǎn)生的灰塵顆粒物,而站臺前就是最“危險”的地方。

細 菌

車站內(nèi),高度密集的人群釋放出大量異味和二氧化碳,加之地鐵環(huán)境氣溫、濕度“適宜”,又無日光照射,十分有利于微生物的存活和病原微生物的傳播。不同健康狀況的個體組成人群,在地鐵中積聚和流動,可能使肺結核、流感、各種皮膚病、乙肝、痢疾等傳播開去。

異 味

除開顆粒與飛沫,車廂的異味對乘車人的健康也會造成威脅。中國人的餐飲習慣注定食物——尤其是早點——大多是有異味的。中國人口基數(shù)大,擠地鐵的人非常多,地鐵車廂內(nèi)空間狹小,氣味熏人在所難免。若是其中有暈車的人,聞到這樣的異味,就很容易嘔吐,這會讓車內(nèi)的空氣質(zhì)量雪上加霜。

專家建議:

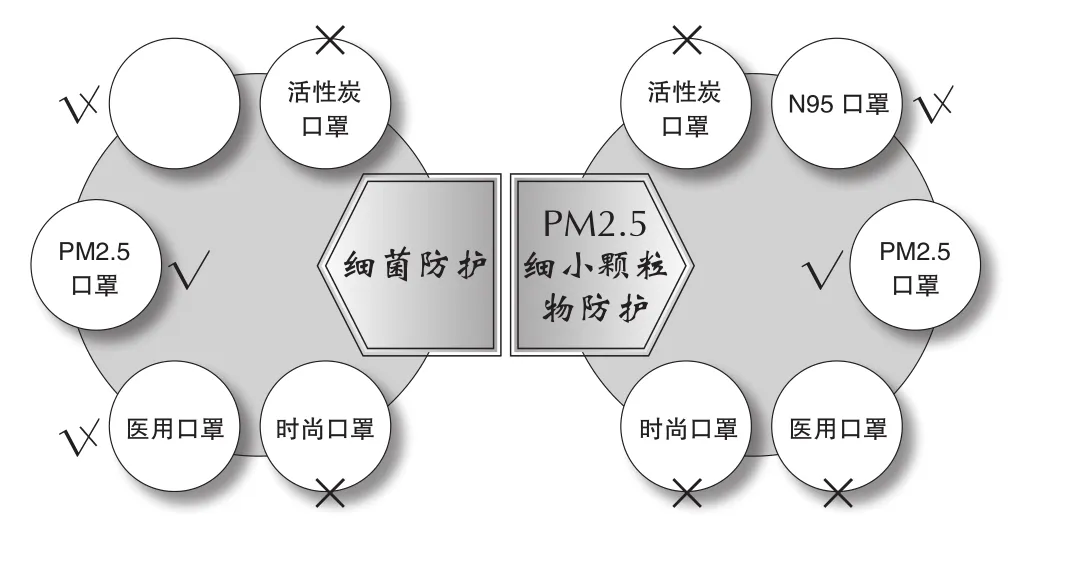

根據(jù)本·巴勒特博士的研究,在站臺上等車時,PM2.5的污染是最需要注意的,這時,PM2.5口罩的登場就必不可少。

在乘坐地鐵時,乘客處在一個密閉的空間內(nèi),細小顆粒物的危害較小,可車廂的擁擠、狹窄,會使得細菌和病毒的流動比外界更加活躍,因此,選用PM2.5口罩、N95口罩、醫(yī)用口罩,防護效果比較好。

以下是目前主流口罩類型的防護功能圖。

其中,“√”代表防護功能較好,“×”代表不能防護,“√”表示防護效果一般。

然而,如果口罩被呼出的熱氣或唾液弄濕,其阻隔細菌與顆粒的作用就會大大降低,所以,最好多備幾只口罩,以便替換使用。此外,戴口罩的時間不能太長,不然容易產(chǎn)生呼吸道方面的問題。

墨鏡VS視覺污染

在地鐵車廂的昏暗環(huán)境中,循環(huán)播放的車廂廣告在一定程度上等同于光污染。

不少市民在接受調(diào)查時說,他們每天乘地鐵出行,因此得每天忍受著地鐵里各種商業(yè)廣告的視覺污染,頗感煩厭和無奈。地鐵站臺上的廣告大多是一些美容、減肥等女性用品,而且專選顯眼的位置,令人無法回避。進了車廂,里面的電視廣告也是頻密而反復,非常乏味。

不論是靜態(tài)的熒光屏廣告還是動態(tài)的電視廣告,它們所依靠的都是強光刺激帶來的吸引力。強光刺激不僅會造成心理上的煩躁、不安,更有視覺和其他健康危害。熒光燈的頻繁閃爍會迫使瞳孔頻繁縮放,造成眼部疲勞,甚至使視力受到影響。強光刺激還會干擾大腦中樞神經(jīng),使人感到頭暈目眩,出現(xiàn)惡心嘔吐、失眠、注意力不集中等癥狀。

專家建議:

對地鐵里的光污染,有兩種行之有效的應對方法,一種是佩戴墨鏡與防護鏡,一種就是睡眠眼罩。其中,眼罩推薦在上車落座后使用。

選眼罩也有講究,最好選擇天然、柔軟的棉質(zhì)產(chǎn)品。深色眼罩能起到更好的避光作用。

披肩VS冷刺激

在炎熱的夏季和寒冷的冬季,冷氣和暖氣是人們選擇地鐵出行時的又一重要因素。

夏季,很多中老年乘客原本有頸椎舊疾,如果脖子長時間裸露于車廂內(nèi)的冷氣中,局部肌肉會進行保護性收縮,以避免過分散熱。這樣,頸部張力便會增高,從而出現(xiàn)力的失衡,導致頸椎間隙變窄,神經(jīng)、血管受壓,增加頸椎病發(fā)病的危險。

如果你喜歡在地鐵上小睡,感冒等疾病也容易乘虛而入。

專家建議:

感到車廂內(nèi)冷?沒關系,一塊不大的披肩就能解決頸肩部的保暖問題。對于男性來說,簡單地豎起并扣好衣領或選擇一條樸素的薄圍巾,可達到阻擋冷風侵蝕脖頸的效果。

耳塞VS噪音污染

2013 年7月,俄羅斯消費者權益保護協(xié)會將莫斯科地鐵公司訴至莫斯科地方法院,理由是地鐵內(nèi)噪音太大。為獲取證據(jù),協(xié)會特地在貫穿莫斯科南北的7號線地鐵內(nèi)進行噪聲試驗,測得數(shù)據(jù)為102分貝。這一結果表明,莫斯科地鐵的噪聲已對乘客的聽力產(chǎn)生威脅。

在聲學上,聲音達到50~60分貝就屬于較吵的環(huán)境;聲音達到70分貝就屬于噪聲級;噪聲達到80~90分貝,人們就會聽不清彼此的說話。而根據(jù)世界衛(wèi)生組織和美國衛(wèi)生署的噪聲指導標準,在100分貝的噪音環(huán)境中,普通人待的時間不得超過90秒,否則會有損聽力。

地鐵運行時帶來的噪音,從地鐵誕生以來,就一直是一個較為嚴重的健康隱患。我國的地鐵系統(tǒng)雖然沒有俄羅斯的地鐵系統(tǒng)陳舊,但城市之間也存在降噪處理水平不一的情況,大多數(shù)城市的地鐵在運行過程中的噪音在70~80分貝左右。為了不受干擾,人們通常喜歡在乘車時插著耳機聽音樂,并且容易在無意識中將音量開得很大,不知不覺中超過100分貝。長此以往,會對內(nèi)耳聽覺神經(jīng)系統(tǒng)造成損傷,引發(fā)煩躁不安、頭暈、失眠、記憶力減退、思維反應遲鈍等癥狀。

專家建議

:在車廂里,如果想拒絕各種各樣的噪音,隔音睡眠耳塞是個不錯的選擇。

隔音睡眠耳塞主要用于安眠,所以隔絕噪音的效果是相當不錯的。它由柔軟的慢回彈材料制成,抗噪功能基本能達到甚至優(yōu)于硅膠耳塞,因此質(zhì)量比一般的勞保型耳塞要好。

作為新概念產(chǎn)品,隔音睡眠耳塞也是需要鑒別的。如果耳塞的質(zhì)量不達標,則起不到安眠的效果。

如果想在地鐵上享受音樂,除了選擇品質(zhì)有保障的耳機外,聽音樂的時間和音量都應該適宜。音樂的音量最好控制在40~60(20%~40%音量)分貝,以感覺舒適悅耳為宜。此外,每天使用耳機不宜超過3~4小時,最好每半小時就讓耳朵休息一會兒。

臺北捷運——文明社會的縮影

作者:余少鐳

有人說過,一座城市是否跟現(xiàn)代文明接軌,和城中有多少世界第幾的高樓大廈無關。看什么呢?一看公廁,二看交通。此次赴臺,我?guī)缀跆焯齑罱葸\,它讓我感嘆:臺北是怎樣的一座文明城市,臺灣又是怎樣的一個文明社會。

首先,無論大小,臺北所有的捷運站里都有洗手間,乘客完全不用擔心內(nèi)急,更不會出現(xiàn)小孩在車廂里大小便的情景。站臺的咨詢臺備有急救箱,里面?zhèn)溆谐S盟帯⒖嚥迹噹В⒘r貼(創(chuàng)可貼)等,旅客如有需要,可隨時免費取用。前幾天,我跟朋友騎車去淡水,不幸摔了一跤,右臂擦傷,就在淡水地鐵站享受了急救箱服務。

臺北捷運的車廂內(nèi)外都有明文規(guī)定——不得飲食,喝水和嚼口香糖都不行,但沒看到有罰款或其他懲罰規(guī)定。嚼口香糖的一個都沒有,喝水的倒有一個——不好意思,正是在下。那天,我從忠孝新生站進捷運,等車時口渴,忘了規(guī)定,擰開瓶蓋就喝。這時,立馬有一個男人過來,細聲對我說:“先生,不好意思,這里不能喝水的。”我臉上一熱,趕緊道歉,而他卻像自己做錯事一樣,看都不看我一眼就走了——這是為我保留顏面。

至于排隊,就更不用說了。候車地面畫有白線,基本沒人站在線外的。上下捷運站的自動扶梯,所有人都靠右站成一排,空出左邊讓人通過。很多時候,左邊根本沒人走,也從不見有人站著。

更讓人感慨的還是在車廂里。臺北的公交車與捷運每節(jié)車廂都有幾排座位,用深藍色與其他座位區(qū)別開來,上面標著“博愛座”——給老弱病殘人士坐的。在臺北那幾天,我從忠孝新生站坐到淡水站,一位阿婆坐在博愛座上,她旁邊的位置一直空著——再多人站著,都沒人去坐那個空位。