《新青年》背后:一本雜志開創(chuàng)的時代

南晨+王寶山

沒錢的文人要辦刊

1915年初夏,36歲的陳獨秀在日本坐上了回國的海船。在這之前,因為“二次革命”的失敗,陳獨秀曾被袁世凱親信、安徽都督倪嗣沖作為第一“要犯”而通緝追捕。到達上海后,陳獨秀找到私交很深的安徽同鄉(xiāng)汪孟鄒,說要辦一種“只要十年八年的工夫,一定會發(fā)生很大影響”的雜志。汪孟鄒時為亞東圖書館的經(jīng)理。但由于當(dāng)時亞東圖書館本身財力較弱,于是,汪孟鄒便找了相交甚密的群益書社老板、湖南長沙人陳子沛、陳子壽兄弟,商談此事。兩兄弟欣然同意,并且商定雜志每月的編輯費和稿費為200元,月出一本的《青年雜志》就這樣誕生了。

《青年雜志》后來為什么要改名為《新青年》?陳獨秀在1916年給胡適的信中寫道:“《青年》以戰(zhàn)事延刊多日,茲已擬仍續(xù)刊。依發(fā)行者之意,已改名《新青年》,本月內(nèi)可以出版。”可見,改名并不是陳獨秀的本意,而是出版商群益書社的建議。

陳氏兄弟建議改名的原因在于群益書社接到了上海青年會的一封信,說群益書社出版的《青年雜志》和他們的周報《上海青年》名字有些雷同,應(yīng)該及早更名,以免犯冒名的錯誤。其實《青年雜志》和《上海青年》的區(qū)別是非常明顯的,前者是雜志月刊,后者是周報。但出版發(fā)行方群益書社為了避免不必要的麻煩和官司,就建議雜志改名。當(dāng)然作為辦刊者,陳獨秀不便直白將改名的真實原因告訴讀者。他向讀者解釋說:“自第二卷起,欲益加策勵,勉副讀者諸君屬望,因更名為《新青年》。”

即使這樣,《新青年》與群益書社的合作還是在出版到第七卷第六號就結(jié)束了。合作破裂的直接導(dǎo)火索是:《新青年》第七卷(每六期為一卷)第六號“勞動節(jié)紀(jì)念號”(1920年5月1日出版)比平常的頁數(shù)要多。群益書社認(rèn)為這一期有鋅版,又有表格,排工貴得多,用紙張耗費是平常期數(shù)的一倍,如果不加價的話,虧本太多了。陳獨秀脾氣率真耿直,認(rèn)為雖然頁數(shù)多些,實在不該加價,由此爆發(fā)了爭端。雖經(jīng)汪孟鄒兩邊跑,兩邊勸,卻終于無法調(diào)停而宣告決裂了。汪孟鄒曾對此事說過這樣的話:“仲甫(陳獨秀)的脾氣真大,一句不對,他竟大拍桌子,把我罵了一頓。我無論怎么說,不行了,非獨立不可了。我看也好。我想來想去,實在無法再拉攏了。”在新青年社獨立之時,群益書社曾經(jīng)與其打過官司。郭沫若在《創(chuàng)造十年發(fā)端》里對此事也有記載:“新青年社由群益書局獨立時,書局老板提起過訴訟,這是人眾皆知的事。”

《新青年》自立門戶后,雜志的出版發(fā)行工作,自然落到了亞東圖書館經(jīng)理汪孟鄒的身上。當(dāng)出版到第八卷第六號時,新青年社遭到了法租界巡捕房的搜查和封閉。于是,在1921年1月新青年社遷往當(dāng)時的革命中心廣州,出版了《新青年》的第九卷一到五號。1922年7月,在出版了九卷第六號后,由于經(jīng)濟、政治、人力上的原因,《新青年》不得不休刊。1923 年6月在中共三大后,《新青年》成為黨中央的理論性機關(guān)刊物,并由月刊改為季刊,一共出了四期,以平民書社名義出版。1924年12月又一次被迫休刊。1925年4月,《新青年》季刊又改為月刊,實際上未能如期出版,成了不定期刊。改刊后只出了五期,到1926年7月就停止發(fā)行了。

文化名人的新文化陣地

魯迅是因為《新青年》雜志才和陳獨秀交往的。周作人在《魯迅的故家》中回憶說:魯迅早知道了《新青年》,可是他并不怎么看得它起。那年(1917年)4月我到北京,魯迅就拿幾本《新青年》給我看,說是許壽裳告訴的,近來有這么一種雜志,頗多謬論,大可一駁,所以買了來的。

其實在這以前,魯迅就已經(jīng)寄到紹興家中給周作人看了。1917年1月19日魯迅日記:“上午寄二弟《教育公報》二本,《青年雜志》十本,作一包。”

此后一段時間里,魯迅了解《新青年》又是通過周作人為紐帶的。因為周作人經(jīng)魯迅推薦,蔡元培邀請,來北京大學(xué)就職。

1917年夏秋之際,新青年社同仁錢玄同(1887-1939)和劉半農(nóng)(1891-1934)不斷敦促周氏兄弟給《新青年》寫稿。這件事,后來錢玄同回憶說:民國六年(1917),蔡孑民(元培)先生任北京大學(xué)校長,大事革新,聘陳仲甫(獨秀)君為文科學(xué)長,胡適之(適)君及劉半農(nóng)(復(fù))君為教授。陳、胡、劉諸君正努力于新文化運動,主張文學(xué)革命。啟明亦同時被聘為北大教授。我因為我的理智告訴我,“舊文化之不合理者應(yīng)該打倒”,“文章應(yīng)該用白話做”,所以我是十分贊同仲甫所辦的《新青年》雜志,愿意給它當(dāng)一名搖旗吶喊的小卒。我認(rèn)為周氏兄弟的思想,是國內(nèi)數(shù)一數(shù)二的,所以竭力慫恿他們給《新青年》寫文章。魯迅在《吶喊·自序》里生動地記下了他同前來勸駕的錢玄同(用的是林紓影射小說《荊生》里面攻擊他的名字“金心異”)的交談。

不過魯迅并沒有立即付諸行動。倒是周作人很踴躍,不僅成了編輯部成員,而且已經(jīng)開始在《新青年》發(fā)表文章。1918年1月15日出版的《新青年》第四卷第一號開始改為白話文,并從該期起,“所有撰譯,悉由編輯部同人共同擔(dān)任,不另購稿”。周作人的第一篇白話翻譯論文《陀思妥耶夫斯基之小說》就發(fā)表在這一期。這一年周作人在《新青年》發(fā)表譯著18篇,成為主要撰稿人。魯迅對《新青年》只是看客,或者更多的是做做扶持弟弟周作人的事情。

1918年的《新青年》開始全部以白話文編寫,內(nèi)容上開始重視小說的創(chuàng)作。這與胡適到北大做《關(guān)于短篇小說》的著名演講,以及周作人提倡小說創(chuàng)作,不無關(guān)系。

關(guān)鍵是這一年3月,《新青年》發(fā)生了一件讓后世褒貶不一的大事。1918年3月《新青年》第四卷三號上發(fā)表了署名“王敬軒”的《文學(xué)革命之反響》,刊載有王敬軒與劉半農(nóng)的來往書信。王敬軒是錢玄同所采用的化名,他在《文學(xué)革命之反響——王敬軒致〈新青年〉諸子書》中,公開點了林紓、嚴(yán)復(fù)等老輩人的名字,從而為劉半農(nóng)的《復(fù)王敬軒書》提供了痛加駁斥的活靶子。這個做法受到各種質(zhì)疑。資料顯示,陳獨秀、沈尹默、魯迅、周作人等人直接參與了這兩封“雙簧信”的策劃工作。endprint

策劃的目的是什么呢?這有點類似今天的炒作,想出名就專打名人。當(dāng)時林紓就是大名人,他的翻譯小說依然十分暢銷,他儼然“桐城派”傳人位高凌人,成為《新青年》主要的現(xiàn)實對手。此前,《新青年》實際上已經(jīng)和林紓交惡,雙方“妖孽”來“謬種”去,已經(jīng)沒有什么斯文可言。提倡新文化要反對林紓,因為他與“桐城派”都是“文以載道”“代圣賢立言”等文化思想的代表;提倡新文學(xué)尤其是新小說,也要邁過林紓不可。但是打倒一個,就要提倡并扶持一個。這扶持與提倡的人選就是周氏兄弟。所以,關(guān)于林紓小說翻譯與周氏兄弟翻譯的《域外小說選》就重新被提及。這在“雙簧信”中成為一個重要的內(nèi)容。

另外在這一期刊物中,還刊登有一則《本志編輯部啟事》:“本志自第四卷第一號起,投稿章程業(yè)已取消,所有撰譯,悉由編輯部同人共同擔(dān)任,不另購稿。其前寄稿尚未錄載者,可否惠贈本志?尚希投稿諸君,賜函聲明,恕不一一奉詢,此后有以大作見賜者,概不酬。”這一啟事,是《新青年》雜志由按稿計酬的普通刊物轉(zhuǎn)變?yōu)闊o償供稿的同人刊物的正式標(biāo)志。無論是否出于對《新青年》的傾心支持,還是出于對周作人、錢玄同、劉半農(nóng)工作的支持,魯迅都無法做到無動于衷了。

于是,1918年4月,魯迅開始寫《狂人日記》,5月迅即問世。在1918年5月15日出版的《新青年》第四卷第五號上,魯迅發(fā)表了小說《狂人日記》和三首新詩《夢》《愛之神》《桃花》。《狂人日記》的發(fā)表是“魯迅”這一筆名的第一次使用。

魯迅不只是為《新青年》寫小說、新詩,還寫了《我之節(jié)烈觀》《我們現(xiàn)在怎樣做父親》這樣的批判舊道德觀念的論文,特別是在《隨感錄》專欄里發(fā)表了好些篇針對性極強的論戰(zhàn)文章。后來他在《熱風(fēng)·題記》中說:“記得當(dāng)時的《新青年》是正在四面受敵之中,我所對付的不過一小部分”,這一小部分里,“有的是對于扶乩,靜坐,打拳而發(fā)的;有的是對于所謂‘保存國粹而發(fā)的;有的是對于那時舊官僚的以經(jīng)驗自豪而發(fā)的;有的是對于上海《時報》的諷刺畫而發(fā)的。”

就這樣,魯迅、周作人兄弟也就成為《新青年》雜志的同人了。魯迅是不是《新青年》的編輯?從目前獲得的情況看,似乎不能成立。作為《新青年》編輯部的外圍人士,魯迅偶爾幫幫忙,參加一些聚會是有的,但也絕對不是那么積極賣力,更多的是埋頭寫點東西的熱情。不過,魯迅因為《新青年》煥發(fā)了“青年”的精神,而《新青年》也因為魯迅的加盟變得火藥味越來越濃了。

蔡元培的北大成就了《新青年》

1916年12月26日,蔡元培受命擔(dān)任北京大學(xué)校長。這個組織過暗殺的老牌革命黨在北大校長任命發(fā)表后兩天,就冒著嚴(yán)寒到陳獨秀所在的前門西河沿中西旅館登門拜訪。雖然他們是暗殺團時的戰(zhàn)友,但這次蔡元培還是擺出了“三顧茅廬”的架勢聘請陳獨秀擔(dān)任北大文科學(xué)長。當(dāng)時和陳獨秀同住的汪孟鄒說:“蔡先生差不多天天要來看仲甫。有時來得很早,我們還沒有起來。他招呼茶房,不要叫醒,只要拿著凳子給他坐在房門口等候。”

在北大當(dāng)教員“唯學(xué)歷論”盛行,陳獨秀覺得自己一沒文憑,二沒經(jīng)驗,便以在上海辦《新青年》為由推脫,蔡元培勸他把《新青年》搬到北京來。就這樣,陳獨秀終于答應(yīng)以三個月為期限來北大教書。蔡元培立刻致函教育部,請派陳獨秀為北京大學(xué)文科學(xué)長,隨函附陳獨秀履歷一紙,稱其:“日本東京日本大學(xué)畢業(yè),曾任蕪湖安徽公學(xué)教務(wù)長、安徽高等學(xué)校校長……”而這些其實都是虛構(gòu)的。為了讓教育部批準(zhǔn),蔡元培不惜偽造履歷。

后人有批評蔡元培“違背正義優(yōu)先原則”,而這些人卻忘了青年蔡元培組織過暗殺團,殺人放火都敢作敢為,偽造一份履歷算什么呢?

1917年1月11日,蔡元培就職后三天即呈報教育部,兩天后就獲批準(zhǔn)陳獨秀任北大文科學(xué)長。陳獨秀以《新青年》為依托,在蔡元培全力支持下,招聘新派教師。李大釗、劉半農(nóng)、周作人、魯迅、劉文典、楊昌濟、王星拱、程演生,先后匯聚到《新青年》,并到北大任教。舊派教員錢玄同、沈尹默,改弦更張,都成了《新青年》的編委。即使是“國故派”的劉師培,也由陳獨秀引進北大任教。陳獨秀上任后,就寫信給胡適,促其回國到北大做文學(xué)、哲學(xué)教授。9月10日,胡適風(fēng)塵仆仆來到北京,蔡元培設(shè)宴接風(fēng),并聘請他為北大教授,月薪280元,胡適于是成為北大最年輕、薪水最高的教授之一。5年后的1922年,上海一家媒體舉辦了一次公眾人物的投票,胡適被選為“中國12個最偉大人物”之一。那一年,他只有31歲。

1917年,蔡元培、陳獨秀、胡適三人在北大的風(fēng)云際會,改革北大(教育革命)、文學(xué)革命、思想自由就結(jié)成一體了。這一年,蔡元培51歲,陳獨秀39歲,胡適27歲(虛歲),都是卯年生人,屬兔,次第相差12歲。此外朱希祖、劉半農(nóng)、劉文典三人,也屬卯兔。人稱北大文科有“一窩名兔”,有一群“卯字號名人”。他們各據(jù)學(xué)理,互辯短長,盡管各有意氣,都不忘尊重學(xué)理。

自此,《新青年》和北京大學(xué)開始了一刊一校的完美結(jié)合。陳獨秀與他的《新青年》為北大引進天下名流,令北大文科幾乎徹底改觀,成為新文化運動的發(fā)祥地,中國現(xiàn)代人文精神的搖籃。

胡適的白話文引爆文學(xué)革命

1917年1月,胡適在《新青年》發(fā)表題為《文學(xué)改良芻議》的文章,這是白話文運動的公開信號。文中提出:白話文學(xué)為文學(xué)之正宗。這個綱領(lǐng)性的意見,很快就得到陳獨秀的響應(yīng)。錢玄同也及時發(fā)出打倒“桐城謬種”“選學(xué)妖孽”的口號,最先把反對文言文同反對 “獨夫民賊”、反對弄壞白話文章的“文妖”聯(lián)系起來,并在陳、胡強調(diào)“文學(xué)革命”的時候,第一個考慮到應(yīng)用文的改革。

同年2月,胡適在《新青年》發(fā)表《白話詩八首》,這是胡適為文學(xué)改良身體力行的新詩“嘗試”,也是中國白話詩的開山之作。比如其中兩首《夢與詩》:都是平常經(jīng)驗/都是平常影像/偶然涌到夢中來/變幻出多少新奇花樣/都是平常情感/都是平常言語/偶然碰著個詩人/變幻出多少新奇詩句。《醉》:醉過才知酒濃/愛過才知情重——你不能做我的詩/正如我不能做你的夢。endprint

1918年 1月,《新青年》全部改用白話文。5月,魯迅在《新青年》上發(fā)表《狂人日記》,標(biāo)志著白話文運動在文藝方面首先突破,這是中國第一部現(xiàn)代白話文小說。年底,李大釗、陳獨秀創(chuàng)辦白話周刊《每周評論》,北大學(xué)生傅斯年、羅家倫等創(chuàng)辦白話月刊《新潮》。不久,魯迅指出,白話文應(yīng)該是“四萬萬中國人嘴里發(fā)出來的聲音”,這就把白話文放在現(xiàn)代中國人口語的基礎(chǔ)上。

對于白話文運動的意義,胡適回憶說:“過了一個多月,巴黎和會的消息傳來,中國的外交完全失敗了。于是有五四的學(xué)生運動……這時代,各地的學(xué)生團體里忽然發(fā)生了無數(shù)小報紙,形式略仿《每周評論》,內(nèi)容全用白話。此外又出了許多白話的新雜志。有人估計,這一年(1919)之中,至少出了四百種白話報。……民國八年的學(xué)生運動與新文學(xué)運動雖是兩件事,但學(xué)生運動的影響能使白話的傳播遍于全國,這是一大關(guān)系;況且五四運動以后,國內(nèi)明白的人漸漸覺悟‘思想革新的重要。”

艱難時局下的波折

1920年4月,胡適編好了《新青年》在京的最后一期,這時陳獨秀已經(jīng)被北洋政府盯住,不得不悄悄地潛回上海。陳獨秀覺得北京輿論環(huán)境惡化,與同人間的分歧亦越來越大,無法按照他的想法實施改革方案,所以決定將雜志重新移回上海。9月1日,陳獨秀獨自決定與群益書社解除關(guān)系,《新青年》改組成上海共產(chǎn)主義小組發(fā)起的機關(guān)刊物,成立“新青年社”辦理編輯、印刷和發(fā)行事務(wù),兼社長與主編于一身的陳獨秀更加率性而為了。這期開篇文章就是他的《談?wù)巍罚渲悬c名批評胡適的“不談?wù)巍薄?/p>

此前《新青年》也曾提倡“馬克思學(xué)說”,在雜志內(nèi)只有陳獨秀、李大釗幾人贊成,所以限制在思想文化層面上。此時,《新青年》從百家爭鳴逐漸變成了“一枝獨秀”,獨立知識分子的思考被政黨立場代替了。陳獨秀也無更多精力研究革命理論,因為11月23日他要在上海主持起草《中國共產(chǎn)黨宣言》。

陳獨秀雖不容于北洋軍閥政府,卻為南方革命黨人重視。12月16日,陳獨秀應(yīng)粵軍司令陳炯明的邀請,赴廣東主持教育工作。《新青年》被他托付給后來翻譯了《共產(chǎn)黨宣言》的陳望道,他從第八卷五號起擔(dān)任主編。

陳獨秀赴廣東奔赴革命之前,就《新青年》主編人選、編輯方針諸問題的意見通報胡適、高一涵,說明將雜志交由陳望道負責(zé)。陳望道是當(dāng)時北京同人之前聞所未聞的,僅僅在雜志第六卷一號上發(fā)過一篇短文。

對于《新青年》政黨色彩過濃,年少氣盛的胡適立即回信表示異議。針對《新青年》“色彩過于鮮明”一語,胡適想出了三個辦法:一是聽《新青年》流為一種有特別色彩之雜志,而另創(chuàng)一個哲學(xué)文學(xué)的雜志;二是將《新青年》編輯部自九卷一號移到北京來,由北京同人發(fā)表一個新宣言,支持注重學(xué)術(shù)思想藝文的改造,并聲明不談?wù)危蝗亲尅缎虑嗄辍吠^k,但這種方法似乎妨礙“新青年社”的營業(yè),所以建議考慮前面二種。對于胡適這封信,李大釗、錢玄同、陶孟和等人都對前面兩種方法表示贊成。

思想是否投契是彼此結(jié)合的基礎(chǔ),這是《新青年》當(dāng)初得以迅速崛起的原因,也是今日分道揚鑣的根源。正如周氏兄弟所說:與其彼此隱忍遷就地合作,還是分裂的好。

此后陳望道以《新青年》為思想輿論陣地,極力宣傳馬克思主義。為了便于開展工作,陳望道特地從原居搬到陳獨秀寓所,這里后來成為《新青年》編輯部所在地,中國共產(chǎn)黨機關(guān)亦設(shè)在這里。

《新青年》逐漸如錢玄同所說,差不多成了蘇俄的漢譯本。雜志從第八卷一號至六號連續(xù)編發(fā)的“俄羅斯研究”,集中介紹蘇俄的政治、經(jīng)濟、社會教育、女性地位等等。

北京同人很少再為它寫文章,撰稿人大部分是共產(chǎn)主義小組成員。陳獨秀急切吁請周氏兄弟寫稿,稱唯有求助于他們兩位。的確,北京同人只有周氏兄弟一如既往支持刊物,魯迅仍在上面發(fā)表小說《故鄉(xiāng)》,給這個困頓的刊物以最后的慰藉。

《新青年》這時迭遇不幸,第八卷五號編訂還沒出版就被租界巡捕房查沒,并嚴(yán)禁在上海印刷發(fā)行。自此編輯部由公開轉(zhuǎn)向地下。第八卷六號不得不聲明社址遷到廣州,以作煙霧彈。

在如此艱苦條件下,雜志一直撐到陳獨秀1921年8月回上海,及至陳獨秀再次被捕,連帶刊物和全部印刷品都被搜去。1922年7月,《新青年》最終休刊了事。

《新青年》對青年毛澤東的影響

在后人眼里無限神圣的《新青年》,在當(dāng)時的發(fā)行量實際上少得可憐,但播下的種子影響深遠。1916年,《新青年》在整個成都的銷量只有區(qū)區(qū)5份,全盛時期也不過30份左右。1917年,《新青年》的全國總印數(shù)為每期一萬五六千份(包括大量免費贈送),遠不及當(dāng)時的商業(yè)刊物。

就作者而言,《新青年》第一卷幾乎是清一色的皖籍。第二卷雖然突破了“地域圈”,但仍局限于陳獨秀個人的“朋友圈”內(nèi)。雜志創(chuàng)刊號聲稱“本志執(zhí)筆諸君,皆一時名彥”,大抵類似自我張揚的“廣告”。早期《新青年》沒有多大影響亦在情理之中。周作人晚年回憶說,印象中的早期《新青年》,“是普通的刊物罷了,雖是由陳獨秀編輯,看不出什么特色來”。張國燾晚年的回憶也是如此:“《新青年》創(chuàng)辦后的一兩年間,北大同學(xué)知道者非常少。”

另外我們知道,“德先生”(民主,Democracy)和“賽先生”(科學(xué),Science)是《新青年》大力提倡的,但《新青年》對這“兩位先生”卻邀請不多。《新青年》從1915年創(chuàng)刊到1926年停刊,共出版63冊,其中直接談科學(xué)的文章,只有8篇;談民主的文章,只有3篇譯作。其實,在李大釗、陳獨秀的理解中,科學(xué)和民主包羅萬象。前期,西方文化都是科學(xué)民主;后期他們接受馬克思主義,認(rèn)為蘇俄革命才是科學(xué)民主。其實,《新青年》提倡的還有個“費小姐”(自由,freedom),不過因為種種原因,后人也不再提到當(dāng)年這位家喻戶曉的小姐。endprint

不過《新青年》隨陳獨秀北遷后,編輯和作者隊伍逐漸擴大。第3卷的作者群中,新增了章士釗、蔡元培、錢玄同等資深學(xué)者。但也有惲代英、毛澤東、常乃惠、黃凌霜等在校青年學(xué)生投稿。

胡適后來分析文學(xué)革命成功的因素時指出:陳獨秀擔(dān)任北京大學(xué)文科學(xué)長后,其文學(xué)革命主張乃成了“全國的東西”,成了一個“嚴(yán)重的問題”。當(dāng)時北大在全國讀書人心目中的地位由此可見。更為實際的是,陳獨秀入北大后,一批北大教授加盟《新青年》,使雜志真正以全國最高學(xué)府為依托。正是“北大教授”的積極參與,使《新青年》大壯聲威,以至于“外面的人往往把《新青年》和北京大學(xué)混為一談”。

相對于當(dāng)時的商業(yè)、新聞刊物,《新青年》的發(fā)行量雖然無法和它們相比,但影響是無法估量的,特別是對決定中國未來的青年精英的影響。

1915年9月,《新青年》出版后,遠在湖南第一師范的教師楊昌濟除了自己閱讀之外,還積極向朋友和學(xué)生推薦《新青年》,并出錢購買了一批分贈給他的一些學(xué)生,毛澤東就是其中之一。毛澤東閱讀了《新青年》之后,頭腦受到了新思潮的猛烈沖擊。據(jù)他同窗好友周世釗回憶:毛澤東“讀韓文杜詩的興趣降低了”,“有很長一段時間,每天除上課、閱報以外,看書,看《新青年》;談話,談《新青年》;思考,也思考《新青年》上所提出的問題”。

陳獨秀被毛澤東稱為“我們這一代人的老師”,足見其對青年毛澤東的影響。1917年4月,在楊昌濟的指引下,24歲的毛澤東以“二十八畫生”筆名投稿《體育之研究》于《新青年》,毛澤東在《體育之研究》中闡發(fā)的“野蠻其體魄”是對陳“獸性主義”的具體發(fā)揮。“欲文明其精神,先自野蠻其體魄;茍野蠻其體魄矣,則文明之精神隨之。”此文寫出后,毛澤東交給楊昌濟審閱,楊昌濟對其格外賞識,便將其推薦給了《新青年》主編陳獨秀。于是,這篇用筆名完成的文論,便于1917年全文發(fā)表,可見陳獨秀對毛澤東不僅有過思想影響,而且還對其賞識而付梓推出。同年,毛澤東、蔡和森等人先后成立了新民學(xué)會、互助會。后來,毛澤東說:“這些團體的大多數(shù),或多或少是在《新青年》影響之下組織起來的。”

1936年,毛澤東在接受美國記者斯諾的采訪中,談到了《新青年》,“《新青年》是有名的新文化運動的雜志,由陳獨秀主編。我在師范學(xué)校做學(xué)生的時候,就開始讀這一本雜志。我非常欽佩胡適、陳獨秀的文章。他們代替了已經(jīng)被我拋棄的梁啟超和康有為,一時成了我的模范”。

1945年,毛澤東在中共七大預(yù)備會議上說:“他(陳獨秀)是五四運動時期的總司令,他與周圍的一群人,如李大釗同志等,是起了大作用的……我們是他們那一代人的學(xué)生。五四運動,替中國共產(chǎn)黨準(zhǔn)備了干部。那個時候有《新青年》雜志,是陳獨秀主編的。被這個雜志和五四運動警醒起來的人,后頭有一部分進了共產(chǎn)黨。這些人受陳獨秀和他周圍一群人影響很大,可以說是由他集合起來,這才成立了黨。”

蔣介石是從1919年開始接觸《新青年》的,從那時至1926年他率領(lǐng)北伐軍北伐,都沒有放下過這本雜志。這一點,從已經(jīng)公開的蔣介石日記中可以看到。五四以后,蔣介石對《新青年》仍是情有獨鐘,但是1926年后的蔣介石將興趣轉(zhuǎn)向了舊籍,不過那都是后話了。

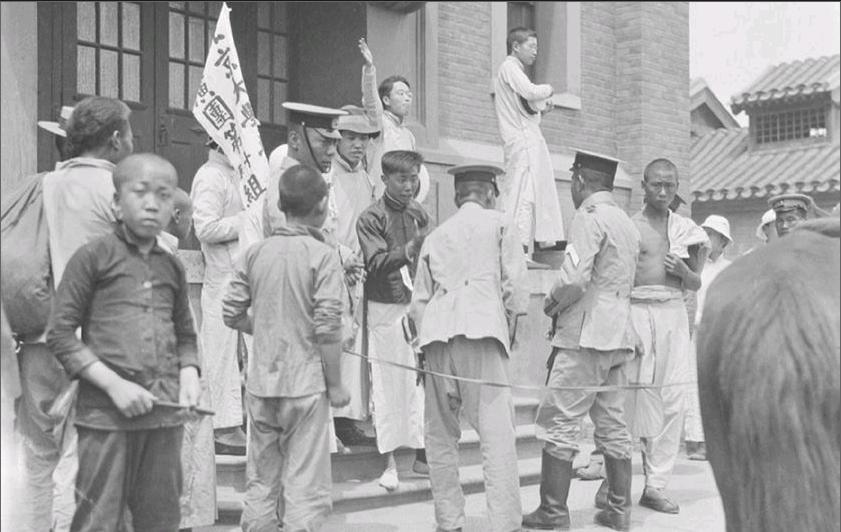

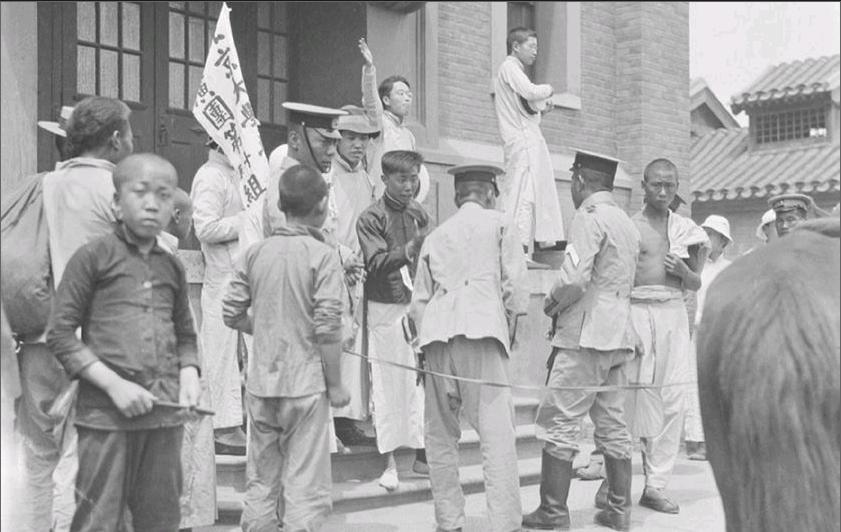

1919年5月,《新青年》決定重印前5卷。這既是《新青年》銷路大開的一個重要表征,也是《新青年》真正成為“名刊”的重要標(biāo)志。這個月初,京師重地,五四爆發(fā)。

如果我們有穿越百年的目光,透過這本雜志定然會發(fā)現(xiàn)如下面孔:蔡元培、魯迅、陳獨秀、毛澤東……他們的身后,一群懷抱夢想的青年,一個又一個不斷被刷新的時代,正風(fēng)雨兼程地奔波而來。

今天,我們會發(fā)覺《新青年》宣揚的真理中也夾雜著謬誤,然而瑕不掩瑜。正如胡適所說:“《新青年》是中國文學(xué)史和思想史上劃分一個時代的刊物。”它點燃的民主與科學(xué)之火,變革之光,依然能夠照耀著我們在實現(xiàn)民族復(fù)興夢的道路上跋涉前行。endprint