永春蘆柑生產技術的變遷

文 /陳躍飛

▲永春縣猛虎柑桔場山地果園

20世紀50年代永春縣開始成片種植柑桔,經長期發展,成為柑桔出口量居全國首位的著名“中國蘆柑之鄉”。永春柑桔栽培品種中蘆柑占98%,90%以上為山地果園,生產技術歷經數十年變遷改進,形成優質高效的蘆柑標準化生產技術——《永春蘆柑綜合標準》(DB35/T105—2005,DB35/369—2005)并由福建省質量技術監督局發布實施。隨著生產技術的改進,永春蘆柑產量水平不斷提高,全縣成年蘆柑園平均單產達2 500~3 000 kg/667 m2, 一級以上 (果實橫徑>70 mm)優質果率從平均30%~35%提高至50%~60%,有效提升了永春蘆柑產業競爭力。20世紀90年代以來,永春柑桔出口量長期居全國首位:2006年全縣柑桔出口99 945 t,占全國柑桔出口量22.97%;2008年全縣柑桔出口146 248 t,出口額10 243萬美元,出口柑桔占全縣柑桔總產量63.3%,占全國柑桔出口量17.0%。本文介紹永春山地蘆柑生產技術變遷改進歷程,以供交流。

1 生產階段劃分

永春蘆柑生產大致可分為三個階段。第一階段是20世紀50年代至60年代中期試驗種植時期,借鑒其他產區經驗,在實踐中探索,以確保種植成功為目標。第二階段是60年代中期至90年代中期推廣種植、快速發展階段,我國柑桔生產總體供不應求,生產技術以追求產量為中心。第三階段為90年代以后,一些年份柑桔供過于求,生產市場競爭趨于激烈,需通過優質化、省力化栽培提高競爭力。1997—1999年組織實施的 “海峽兩岸永春蘆柑生產技術綜合改進合作項目”,借鑒臺灣蘆柑生產技術,結合永春實際,推廣應用疏伐郁蔽果園、培育自然開心樹形、自然草生栽培、疏花疏果、配方施肥、綜合防治病蟲害、改進果實商品化處理與營銷等技術,實現了蘆柑生產從以產量為中心向質量效益為中心的技術轉變。2000年以后,特別近年人工成本快速提高,而柑桔價格未相應提升,致使一些科學有效的栽培技術難以實施。

2 栽植區域選擇

永春縣地處南亞熱帶與中亞熱帶過渡氣候區,海拔從83~1 366 m,氣候垂直差異大,大約在海拔500 m以下屬南亞熱帶氣候區,500~1 000 m屬中亞熱帶氣候區,1 000 m以上屬北亞熱帶氣候區。20世紀50年代試驗種植的蘆柑果園海拔均在700 m以下,60年代中期后天馬柑桔場等種植最高海拔超過900 m。據20世紀80年代在天馬柑桔場觀測研究,在海拔350~900 m范圍內,海拔每上升100 m,蘆柑春梢萌發、開花、生理落果等物候期平均延遲3.77天,產量下降14%~18%,果實單果重下降7.8%,可溶性固形物和含糖量隨海拔上升而下降,酸和維生素C含量隨海拔上升而增加。高海拔果園積溫不足,產量和品質下降,效益低,以在海拔600 m以下屬南亞熱帶至中亞熱帶南緣氣候區栽培效果為好。20世紀80年代快速發展階段,永春縣就指導果農在海拔600 m以下山地種植蘆柑,全縣90%以上蘆柑種植在海拔600 m以下山地。

3 砧木與苗木培育

永春蘆柑早期多以福桔為砧,20世紀70年代后期開始多用枳作砧木。福桔砧蘆柑根系旺盛,樹勢強壯,抗性強,營養生長旺盛,投產較遲,早期產量較低,盛產期后表現高產、穩產、優質、經濟壽命長等特性。枳砧蘆柑主根淺,須根發達,樹冠開張、矮化,砧穗結合部表現砧大穗小,影響營養物質輸送,有利地上部光合產物積累和早結豐產,但不利根系生長,盛產期后易早衰。福桔砧與枳砧蘆柑性狀表現相異,生產上缺乏兼備兩者優點或中間型砧木可利用。

▲永春縣自然草生栽培的蘆柑園

永春柑桔苗木繁育長期裸地育苗,為生產提供裸根苗。2008年由農業部立項支持的永春縣柑桔良種繁育基地建成投產,繁殖材料進行脫毒處理,育苗全程在網室內進行,避免蟲媒傳播柑桔黃龍病等病害,已批量供應柑桔無病毒容器苗木。近年新植柑桔園,均由其提供1年生或2年生容器大苗,定植后第二年就可投產,減少田間管理成本,提早收益。

4 土壤管理

永春蘆柑多為紅壤山地果園,坡度較大,土壤基礎差。一貫推行砌筑水平梯田,挖大穴或壕溝定植,其后逐年擴穴全園改土,施用茅草綠肥、基肥和石灰,深耕改良土壤。深耕深度定植穴80~100 cm,穴外60~80 cm。近年人力成本高,建園一般采用機械施工,一次性完成全園深耕改土工作,以節省其后改土成本。

在全園深耕改土的基礎上,20世紀80年代中期前每年進行1~2次表層土(約20 cm)中耕翻土。一般在冬季結合清園進行,有利樹體休眠,促進花芽分化。對初結果的幼年樹或營養生長旺盛果園,于夏季5月再次中耕翻土,切斷部分根系,抑制夏梢抽發,提高著果率。中耕翻土可保持表層土壤和根系活力,但一年多次中耕對土壤和根系培育弊大于利,又增加成本。80年代中期后,多數果園僅于冬季進行一次中耕翻土,90年代后一些果園難以每年進行,2000年后因人工成本高,多數果園隔年或多年進行一次中耕翻土。

20世紀90年代以前,每年還進行2~3次中耕除草,實行清耕管理。90年代后期開始,推廣應用果園自然草生栽培,只鏟除惡性雜草,每年多次割草覆蓋樹盤。清耕管理花工多,水土易流失,不利生態培育;采取人工種草則會增加成本,不利草種自然形成多樣化;自然生草最為科學,可保持水土、改善生態和增加土壤有機質。新植果園或幼齡果園多采取人工割草覆蓋樹盤,保持土壤水分,調節地表溫度,提高成活率,促進幼樹生長,極為有效。近年工資成本高,許多果園使用除草劑除草,對土壤和根系產生不良影響,于蘆柑栽培不利。

20世紀90年代前,一些果園多年耕作后,表土流失,根系浮生,常于冬季或高溫干旱季節前全園培土10~15 cm,以增厚土層、補充營養和培育根系。其后,因人工成本高而少用之。如建園時在梯田后壁預留草帶土墩,為日后培土提供土源,不失為土壤管理的有效措施。

隨著人力成本的提升,土壤管理宜重點做好深耕改土工作,保持深層土壤改良熟化,保水保肥,根系發達。在此基礎上,表層土壤施行自然草生栽培,每隔1—2年結合冬季清園對表層土壤進行一次中耕翻土,減少耕作次數,保持水土,增加土壤有機質,并保持表層土壤和根系的活力。

5 施肥管理

永春蘆柑果園多為紅壤山地開墾而成,肥力基礎差,pH值低,需通過深耕施用大量有機肥及石灰改良土壤。傳統施肥主要依靠經驗,存在土壤pH值低,有機肥不足,速效氮肥、磷肥過量,鉀肥相對不足,鈣、鎂缺乏等問題。1996—1999年通過營養診斷配方施肥試驗,提出了成年蘆柑園配方施肥推薦方案:單產2 500~3 000 kg/667 m2果園,年施純氮(N)45~60 kg,其中有機氮的施用量應占總氮量的25%,氮(N):磷(P2O5):鉀(K2O)施用比例 1∶(0.3~0.4)∶(0.5~0.6)。一般在冬季結合清園中耕翻土一次性施用有機肥和石灰,速效肥則以春梢萌芽前和7月上中旬壯果肥為重點,穩果肥視結果量與樹勢靈活施用。多數果園土壤pH值低,宜結合深耕和中耕翻土施用石灰加以改良。

施肥方法除結合深耕和中耕翻土施用外,大多采取挖溝施肥,然后覆土。2000年后,許多果園在雨天時地表撒施化肥,以節省人工成本。根外追肥常用于缺素癥狀的矯正,而噴施各種葉面肥易增加成本,對果實品質不利。

隨著人工成本提高,宜確保或提高有機肥用量,結合深耕改土和中耕翻土把當年或連同次年的有機肥和石灰等一次性施用,提高土壤基礎肥力,減少速效肥施用比例和施用次數,以提高肥效,節約成本。

6 樹冠管理

6.1 保持獨立樹冠

永春蘆柑早期種植密度60~70株/667 m2,一般梯田臺面寬2~3 m,株距約4 m。20世紀80年代快速發展階段,農業人口多,土地資源少,產品供不應求,盛行“矮密早栽培”,種植密度大多70~80株/667 m2,甚至更高,成年后樹冠郁閉,產量低,品質差,耕作不便,增加管理成本。90年代后期開始大力推行疏伐郁閉果園,通過確定永久樹,縮伐間伐臨時樹,使永久樹成為獨立樹冠。

柑桔栽培不管樹冠大小,均應保持樹體之間有一定間距的獨立樹冠,保證果園群體通風透光。成年果園如樹冠過于高大,不利田間耕作;過于矮小則樹冠容積小,不利效益提高;相對較大的樹冠有利產量品質提高,單位生產成本較低。永春蘆柑成年樹冠以控制冠幅4.0~4.5 m、樹高2.5~3.0 m的獨立樹冠,生產效益最高。

欲保持獨立樹冠,滿足樹體生長空間,應從建園規劃著手。永春山地果園坡度多達15°~30°以上, 不易開墾大臺面,每層梯地大多只種植一行蘆柑,永久性株行距以4~4.5 m,每667 m2約種植40株為合理,早期計劃密植可在株間加密1株。坡度較大的果園,可開墾梯地臺面3~3.5 m,在梯地后壁留草帶或耕作通道,留足樹體生長空間,便于耕作,又可為日后果園培土提供土源。

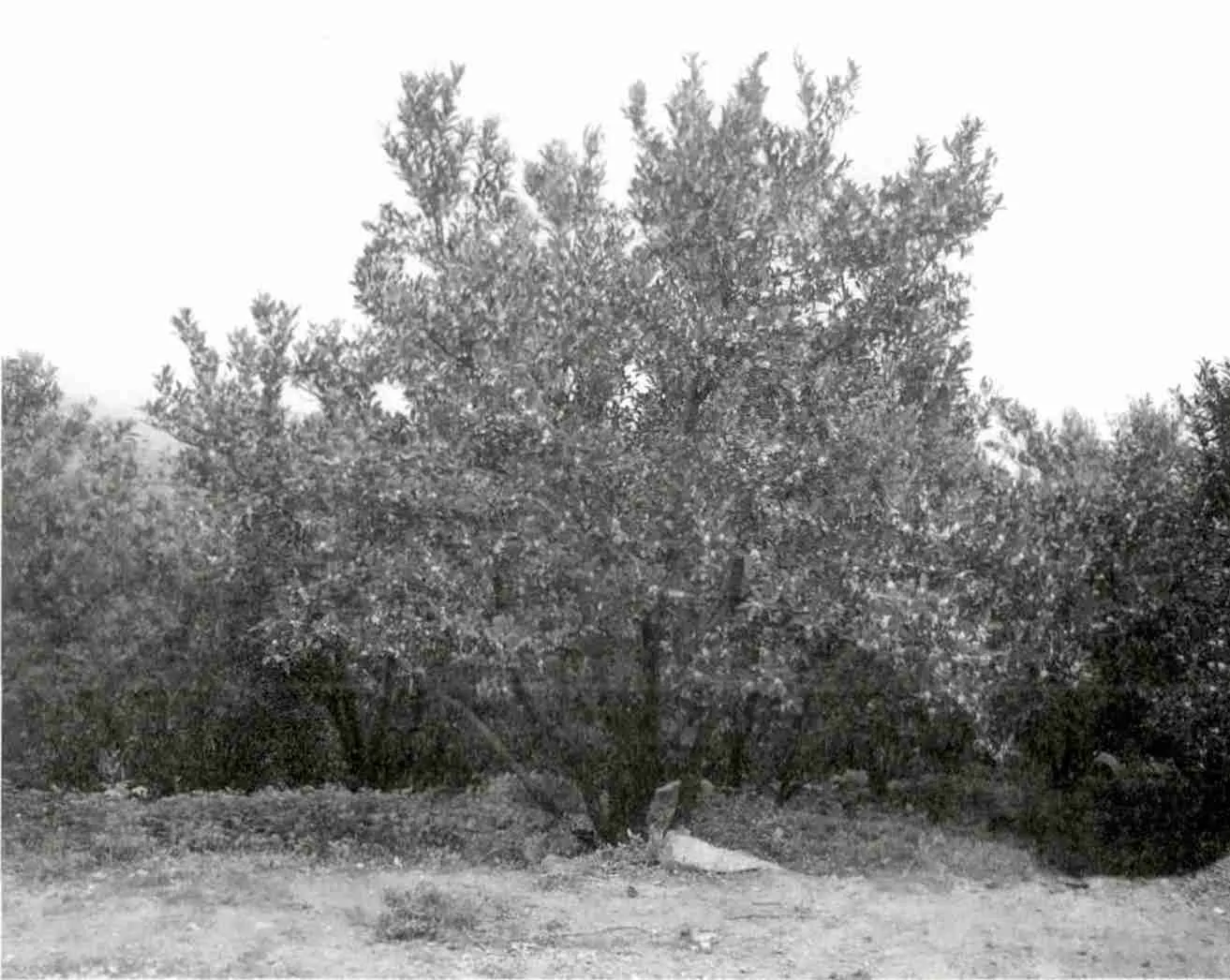

6.2 培育自然開心形樹冠

永春蘆柑早期沒有明確的樹形模式,雖有不同程度整形修剪,多數最終成為主枝眾多而紊亂的自然圓頭樹形,不利產量和品質提高。20世紀90年代后期開始推廣應用自然開心樹形。在疏伐郁閉果園的基礎上,通過矯形修剪把自然圓頭樹形改造為自然開心樹形。放任生長的樹冠無明確主枝,改造時選留3~4個主枝,與水平成約70°角向各方向延伸,過高的主枝通過回縮矮化樹體。每個主枝上選配2~3個副主枝,與水平成約20°角。副主枝之間保持適當間距,使樹體呈一定層性;越在下方的副主枝越長,漸向上的漸短,使樹冠呈上小下大的三角形,受光量大。依次配置在骨干枝上的側枝,生長角度范圍為與水平成0°~20°角。樹形改造分2~3年完成,因樹隨勢矯形,無需過分強調樹形。自然開心樹形解決了樹冠個體通風透光問題,枝條主次分明,立體結果,果實發育良好而大小一致;整枝容易,定形后修剪量小;提高產量和品質的效果明顯,深受果農歡迎接受,得以在全縣迅速普及應用。

▲樹冠改造為自然開心形的永春蘆柑樹體

6.3 修剪

永春蘆柑早期多精細修剪:幼年果園采取夏秋梢摘心,促進分枝和培養樹冠;初結果樹通過抹芽放梢,抹去早夏梢,提高著果率,集中放梢培養結果母枝;成年果園多郁閉,雖然對細小枝條修剪較多,但是由于沒有從果園群體、樹形等大的方面著手,效果并不理想。通過培育獨立開心形樹冠后,果園群體和樹冠個體通風透光良好,枝梢發育充實,自然樹勢強壯,立體結果,品質良好。因此,保持獨立樹冠、培育自然開心樹形是樹冠管理最重要的工作,是整形修剪的基礎。樹冠定形后則修剪量較小,除注意剪除擾亂樹形的枝條外,主要是通過修剪調節營養生長與生殖生長的平衡。有效的措施是在小年結果后的冬季,對樹冠外圍部分枝條進行回縮短截,促發春梢營養枝,調節結果枝與營養枝比例,保持生長與結果的平衡。

7 保花保果與疏花疏果

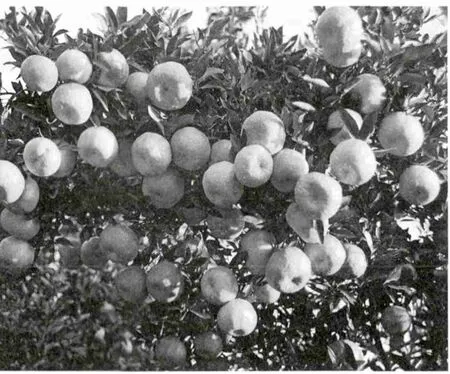

▲永春蘆柑結果狀

早期蘆柑栽培以產量為中心,常采用環割和噴施植物生長調節劑等措施保花保果。福桔砧蘆柑通過環割以促進早期結果,2,4-D和九二○則是最常用的保花保果劑。保花保果,特別是大年結果時保花保果,常使結果量過多而優質果率低,樹勢衰退,既加重大小年結果現象,又增加管理成本,對果實品質還有不利影響。永春蘆柑多為山地栽培,秋冬為旱季,花芽分化良好,生產上多用枳砧,豐產性好,因此,一般情況下,只要做好果園管理的基礎工作,無需采用特殊措施即可結果良好。適齡不結果或適齡低產園,在加強田間管理的基礎上,可采取適當保花保果措施促進結果。

20世紀90年代后期以來,果農以提高優質果率為生產目標,一般不使用植物生長調節劑保花保果,而主要通過栽培措施保證產量,并開始采取疏花疏果提高優質果率。疏花疏果一般首先通過修剪調節,對次年大年結果的果園,冬季對樹冠外圍部分枝條進行短截修剪,促發春梢營養枝,減少花量。其次,在生理落果結束,穩果后(6—7月)分期進行人工疏果,疏去商品價值低及過于密生的果實,使結果量合理,一般盛產期果園控制產量2 500~3 500 kg/667 m2。人工疏果,花人工較多,但提高品質效果良好,仍為多數果農采用。

8 采收貯藏

早期永春蘆柑多數分批采收,以使品質一致。20世紀80年代中期后為節省成本,多數一次性采收。永春蘆柑多于11月中旬至12月上旬采收。20世紀80年代一些果園于11月上旬采收,以延長貯藏期限,因成熟度低,對品質有不利影響。90年代后,用于貯藏的蘆柑多于11月中旬或下旬開始采收,用于鮮銷的多于11月下旬開始采收。

早期蘆柑多以果實橫徑間隔1 cm進行分級銷售,90年代后受出口市場導向,多以果實橫徑間隔0.5 cm進行分級銷售。

20世紀80年代以前,蘆柑由果品公司收購銷售,多為鮮銷,少有貯藏。80年代后,特別是1984年柑桔開始由生產者自行銷售后,大量蘆柑通過貯藏延長供應,提高效益。80年代初期,永春縣開始推廣應用塑料薄膜單果包裝貯藏方法 (通過認真采收減少傷口→及時防腐保鮮藥劑處理→預貯5~7天→塑料薄膜單果包裝→常溫貯藏)。蘆柑采收貯藏恰逢冬季低溫時期,此法常溫貯藏4個月損耗率一般可控制在10%以內。此法因簡單易行、效果良好,其他方法難以取代,故延用至今。20世紀80年代中期以后,永春蘆柑除少量采后直接鮮銷外,80%~90%的果實采后進行單果包裝貯藏,而后依市場行情適時銷售。永春蘆柑產區地處南亞熱帶北段至中亞熱帶南緣,果實可溶性固形物及糖含量高,采收時酸含量也相對略高,經短期貯藏,酸含量有所降低,甜酸適度,風味濃郁,品質更佳,貯藏后期則易因果實無氧呼吸積累乙醇及枯水等現象影響風味品質,以在次年2月底前上市品質最佳,3月底前銷售完成對品質較有保證。