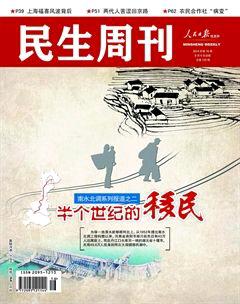

農民合作社“病變”

2014-08-21 01:55:00

民生周刊 2014年16期

通過專業合作社的平臺,農民實現了生產經營方式的轉變,解決了生產經營中遭遇的資金、技術難題。農民專業合作社的作用與地位,毋庸置疑。

自2007年《中華人民共和國農民專業合作社法》實施以來,農民專業合作社在全國范圍內迅猛發展,截至今年4月,數量已經超過110萬個,呈現欣欣向榮景象。

然而,繁榮發展背后,一些地區的合作社卻出現了病變。一些農民專業合作社在沒有審批許可的情況下,向社員承諾以高利率,大量吸儲,開展金融業務,以至出現人員跑路、合作社關張等問題,大量農民社員利益受到嚴重侵害。

以“資金互助”之名,實則“開展金融業務”,部分地區的農民專業合作社無疑已步入誤區。這雖然屬區域性問題,但已經出現苗頭,就當反思其根源:是制度存在漏洞,還是監管缺位?又該如何防范潛在風險?

臨近結稿時,《民生周刊》記者得知,相關部門正在醞釀進行新一輪《農民專業合作社法》的修改工作。期待新的法律能筑起一道堅固的防火墻,將農民存、取、貸款的風險降到最低,給農村金融營造一方潔凈的天空。