對群眾的道德水平要有正確認識

趙玉衡

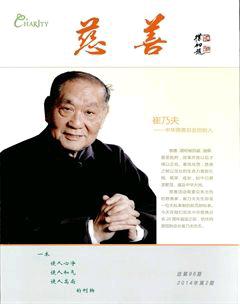

《慈善》雜志重新刊登崔乃夫老會長《重視道德建設》的文章,讀后備感親切。老會長希望慈善組織“在培養人們的慈善意識,加強道德建設中起到良好的建設性作用”,高瞻遠矚,含義深刻。記得當年老會長在幾次講話中也都聯系慈善講到道德問題。有一次結合慈善募捐工作講到如何看待群眾的道德水平問題,至今記憶猶新。因此想結合這次討論就這一話題談些粗淺認識。

那是在1997年中華慈善總會召開的全國慈善工作經驗交流會開幕式上,崔乃夫老會長面向各地慈善工作者,強調慈善組織“對群眾的道德水平要有正確認識”。指出:“善心、愛心和同情心是普遍存在的,這是慈善事業存在和發展的基礎;但是在現實生活中,能夠完全舍棄個人利益去捐助的畢竟還是少數人。因此就要把握好一個度,即不要過分傷害捐助者的利益。打個比方,一個人月收入1000元,你要人家捐出800元,這就不可能,他還要養家糊口呢。如果你的項目讓他很動心,他很愿意資助,而捐的錢又不多,比如幾十元或者100元,這樣他就會真心誠意地捐出錢來。”這段話語重心長,既簡明又具體,今天重溫,引發出我們更多的思考。

在思想認識上,要充分肯定廣大群眾是普遍存有善心、愛心的,這是客觀實際,是長期思想道德教育的結果。經過精神文明教育,社會主義核心價值觀等各種教育,人們的道德水平、慈善意識又有明顯提高。正是有了這樣的群眾基礎,慈善事業才得以存在和發展。近十多年來慈善事業空前發展的實際更進一步說明了這個問題。因此,不論什么時候,慈善組織對于群眾的道德水平都要有足夠的估計,并且在經濟社會蓬勃發展的進程中,積極會同有關方面不斷加大工作力度,促使群眾的慈善意識在原有基礎上進一步增強和在更大范圍普及,促使群眾的道德水平提升到更高的境界,從而推進慈善事業的更大發展。

在慈善工作上,慈善組織開展的每一項慈善活動都要充分考慮到是否符合社會需求,是否能得到群眾的廣泛參與和熱情資助。這既是對工作的認真負責,也是尊重群眾道德水平的具體體現。尤其在慈善項目的設置上,一定要把握好一個度,使推出的項目既能得到社會普遍認同,又適應群眾的捐助能力,滿足群眾真心誠意的捐贈意愿。事實上,許多慈善組織推出和長期形成的品牌項目,都能正確地把握這個度,因而使項目得以順利實施,并經久不衰。但是慈善工作不能停留在現有水平上。從發展慈善事業長遠考慮,慈善工作必須不斷創新,不斷地策劃實施新的項目。這就要從實際情況出發,更好地把握這個度。

在慈善宣傳上,要突出“人人可慈善”的理念,充分反映廣大群眾的愛心奉獻精神。同是熱心慈善的捐贈者,由于經濟狀況不同,捐贈數量有多有少是正常現象,其奉獻精神都應該得到肯定和弘揚,而收入不多能節衣縮食來捐贈的,更為難能可貴,更應受到尊重。在現實生活中,往往對于捐贈大宗財物者宣傳力度較大,這是可以理解的。但對廣大熱心群眾的積極參與,在宣傳上絕不能有絲毫的忽視。不然的話,會影響群眾支持慈善的積極性,也容易使人們產生一種錯覺,認為支持慈善是少數有錢人的事。長此下去就會使慈善組織脫離群眾,給慈善工作帶來不良影響。因此要進一步明確慈善宣傳的指導思想,加強慈善宣傳工作,更有效地激發廣大群眾支持慈善的熱情,為提高群眾的思想道德水平發揮正能量。

在組織建設上,慈善組織要切實加強自身的道德建設。慈善工作是精神文明的一個組成部分,又是道德的一個載體。人們通過慈善組織捐款捐物支持慈善工作是對慈善組織和慈善工作者道德水平的信任。你如果失信于民,群眾就會遠離你。在現實生活中,有些熱心群眾疏遠某個慈善組織,不是考慮捐款數量,也不是考慮項目內容,而是根據這個慈善組織的表現認為它不可信、不可靠、不能尊重群眾的慈善意愿而盡職盡責。這就是公信力問題,道德水平問題。一個慈善組織發生公信力問題,不僅損害它自身的形象和聲譽,還波及其他慈善組織,以致給整體慈善工作帶來不良影響。這樣的教訓是必須牢牢記取的。因此,慈善組織要高度重視自身的道德建設,列入組織建設重點,切實抓好,堅持常抓不懈。?誙