淺談初中物理探究性教學的實施

——基于一道習題講評所生成的探究案例分析

(1.南京市中華中學,江蘇 南京 210019;2.安徽師范大學物理與電子信息,安徽 蕪湖 241000)

探究性教學是基于人類對教學活動的不斷認識,逐步形成和發展的一種現代教學觀念.探究性教學作為新課程改革所倡導的一種重要的教學方式,能夠促進學生主動地獲取物理知識,領悟科學研究方法,發展科學探究能力和勇于創新的科學精神,是提高學生的科學素養的重要手段,是實現義務教育物理課程目標的重要途徑.

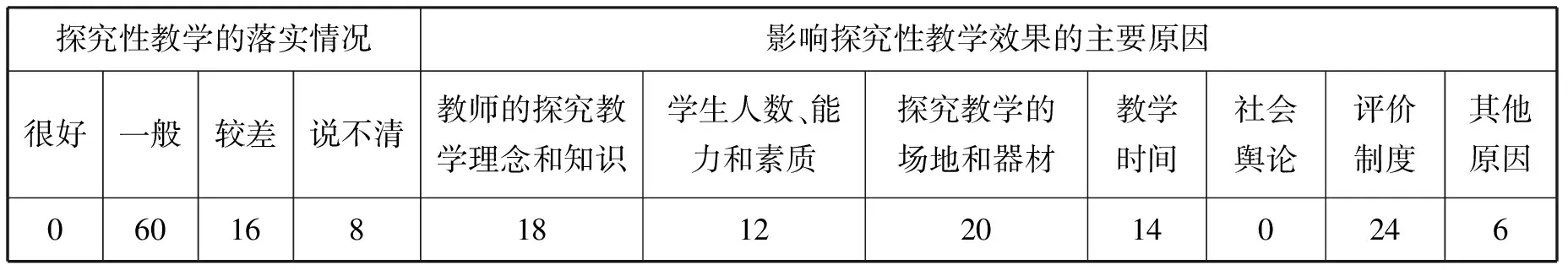

為了解初中物理探究性教學實施的狀況,本人設計了“初中物理教學中關于科學探究的調查問卷”,對南京市秦淮區初中物理教師做了調查,回收調查問卷90份,其中有效問卷84份,有效回收率88.4﹪.調查問卷的部分統計結果如表1所示.

表1 科學探究的調查統計結果

從統計結果看,我們得到以下兩點結論:一是本地區探究性教學的落實情況一般,令人堪憂.由此可以推斷,新課程改革十多年來,探究性教學的實施不盡如人意,探究性教學的現狀亟待扭轉.二是目前影響初中物理探究性教學效果的主要因素有:教師的探究教學理念和知識,學生人數、素質和能力,探究教學的場地和器材資源,教學時間,評價制度.

我們如何實施探究性教學,提高初中物理探究性教學的質量?下面結合一道習題的講評中所生成的探究案例來討論.

1 案例背景:一道“簡單”習題的講評

在初中物理“機械能和內能的相互轉化”的作業評講中有這么一道題:

圖1

如圖1所示,松開氣球的口子,快速放氣后會感覺氣球變涼,這是因為氣體對外做功,導致內能(選填增大、減小或不變).

這是一道在本節作業訓練中教師和絕大部分學生會覺得難度相對較低的填空題,很顯然答案應當是“減小”,因為題目中已表明氣體對外做功,那么機械能增加,必然由內能轉化而來,因此內能必定減小,理由清晰明了.

2 節外生枝,生成問題

筆者在和學生核對了該題答案之后,習慣性地問了一句:“有沒有問題,沒有,我們就Pass,下一題請某某說…”我的話剛說完,“老師,我有問題”,我的課代表小余邊說邊站了起來.我心中一陣小小的竊喜:這個家伙今天難道又要給我們帶來什么新的收獲?當然我還有一點點的惱怒,這么簡單的問題還有疑問,堂堂物理課代表的水平令人懷疑!

師(故作驚訝地問):什么問題?

余:我認為答案應該是增大.

師:大家聽聽他的理由.

余:我認為是摩擦做功,使內能變大.

師:什么摩擦?誰和誰摩擦?

余:氣體和氣球要摩擦.

另一學生小成提出疑問:“氣體噴出,對外做功,內能減小,哪來摩擦呢?”正合吾意,作為教師的我也是這么想的.此時第三個學生小呂舉手說“此處摩擦指的是氣體噴出時,和氣球口有摩擦,克服摩擦做功,內能不增大嗎?我也認為內能增大.”小呂還用兩手互搓導致手掌發熱的動作,佐證他的因為摩擦做功內能增大的結論.

學貴有疑,敢問、會問、善問是學生在成長的過程中需要發展的一種重要能力,南宋哲學家陸九淵認為:為學患無疑,疑則有進.可見,問題意識是促進學生的發展的重要基礎,也是義務教育物理課程標準所倡導的科學探究學習的重要方式和重要內容.

對于學生的質疑,老師的態度應當是鼓勵和引導,即使學生提出了沒有意義、貌似簡單或不好回答的問題,也不能表現出不耐煩的神情,只有這樣才能促進學生敢問,進而使他們會問和善問,由此培養學生的發現和提出問題的能力.

3 明確問題,形成探究思路

聽了剛才三位學生的陳述,其他人的臉上也露出了迷茫之情,仿佛在問:一個因素導致增大,一個因素導致減小,內能大小到底怎么變呢?我的大腦高速運轉后,首先肯定克服摩擦做功導致氣體內能增大的理由是正確的,其次,我們也肯定了在這個問題情境中,氣球中氣體噴氣對外做功,內能也應該在減小,針對這兩種不同的結果,我把問題拋給學生:“既然兩種情況都是合理的,那么你們認為內能到底是增大還是減小呢?”

學生經過一番熱烈的討論之后,學生們發言如下:

A:我認為內能是減小,理由是兩個影響因素相比,氣體噴出時和氣球口的摩擦做功較小,引起的內能變大的程度較小.

B:噴出的氣體間也相互摩擦做功,內能變大的程度還是很大的,因此最終的結果內能還是變大.

C:我認為題目本身的意義既然強調了氣體對外做功,那么內能肯定是減小的啊.

D:那假如題目本身不嚴密呢?題目本身有錯呢?

在這一片爭論中,有人提議道:“找個氣球做做看吧!”這個建議立即得到了大家的贊同.

學生通過對話交流,加深了對問題的了解,最終自己找到了解決問題的方向,形成了探究思路.實施探究性教學要注重學生優先原則,教師不要怕學生犯錯誤,不要越俎代庖,讓學生“在游泳中學會游泳”.讓學生主動探索周圍的環境,既是人的天性,也是人的基本權利,更是探究性教學中體現學生主體性的重要原則.

4 設計探究方案,嘗試解決問題

做實驗來探究氣球內能大小如何變化的思路確定后,氣球就成了解決問題的必要的器材保證.教室中沒有氣球,課前我也沒有準備氣球來做這個探究,學生看到沒有氣球,同時也覺得我沒有派人奔到實驗室去取氣球的打算,同學們有些失望,此時,我提示了一句:“教室中就能找到實驗替代品?”沉寂了一會,我又提示了一句“課間我可常看到你們用空礦泉水瓶玩游戲噢!”話音剛落,立即有人說“老師,我想起來了,”他遞上了空礦泉水瓶.

由于初中生心理特點和思維品質的不同,在初中物理探究性教學實施過程中,如果離開教師的適時引導,學生的探究活動往往無法持續地進行,學生在有限的課堂教學時間內難以完成探究性教學任務,也容易使探究性教學陷入無目的地混亂狀態,這樣反而違背了探究性教學的初衷,降低了探究性教學的效果,因此,探究性教學中要充分體現教師的主導作用,在學生的探究過程中出現困難時,要及時予以適度的指導,從而使探究活動能順利地進行,實現探究性教學的目標.

5 進行實驗,收集證據,得出結論

器材問題解決后,學生小景自告奮勇地要求操作,在他操作之前,我提醒他為安全起見,把瓶口對著室外,并請他說明如何操作.“為了省點力,我會借助膝蓋夾住瓶身,再用手把瓶子下半部分用力扭轉,扭得差不多時,我再旋松瓶蓋,瓶蓋就會被炸飛出去”,小景熟練地按照他自己描述的操作步驟,把瓶蓋炸飛出去,在“嘭”的一聲中,瓶蓋飛出撞到教室外立柱上,小景洋洋得意的向我和其他同學舉起了扭得奇形怪狀的蓋子已飛走的空瓶子,待他淡定后,我問他;“蓋子為什么飛出去?”“氣體對它做功啊!”“那我們做這個實驗是要說明什么問題啊?”小景想了想后立即用手去摸瓶口,“哎呀,溫度沒變化嘛!”有學生提醒:“剛才瓶蓋飛出后,你就該立即用手去感覺瓶口溫度的變化”.

初中生學習物理的興趣特點大致有四種不同的層次:直覺層面的興趣、操作性興趣、探究因果關系的興趣和概括認識的興趣.教師在探究性教學中,要注重引導學生實驗探究時,不能只停留在現象本身,要注重本質現象的發現、證據的收集,內在因果關系的分析,尋找隱藏的規律.

圖2

重新做這個實驗時,我問:這個實驗只有用手摸才可以感受到瓶口溫度是否有變化,對于其他人來說沒有直觀的感受,有沒有什么更明顯的現象作為證據可以說明內能到底變大還是變小呢?學生小陳說:有的,我經常玩這個實驗,瓶蓋飛出時,我有時會看到瓶口有白氣的,以前學過,白氣是液化形成的,而液化的條件是溫度降低,因此,我們看瓶口只要有白氣,就說明溫度降低,內能就是減少了而不是變大.另外,我做這個實驗,不用膝蓋,兩手就行.有人附和說:老師,我做過類似的題目,說是用打氣筒向蓋好瓶塞的集氣瓶打氣,瓶蓋蹦出時,瓶口會看到白氣,這是因為溫度降低形成的.當我請小陳同學再做這個實驗時,有一次清楚地觀察到瓶蓋飛出后,有明顯的“白氣”在瓶口處生成,如圖2所示.至此關于內能到底變大還是變小的爭論和研究終于畫上了圓滿的句號.

6 結語

由于這個意外的課堂插曲,打亂了本節習題講評的節奏,使原定的教學任務沒有順利完成.課后筆者經過反思以及和同仁的探討后認為,本節課對于學生提出的內能變大觀點的處理,如果僅從題目“變涼”,“氣體對外做功”等關鍵詞的分析能給學生“圓滿”的解釋,可以及時完成本節課預定的習題講評任務,但學生從根本上不能消除這個現象中兩種原因對內能的影響程度大小的懷疑.但是,當學生的問題火花突然迸發時,教師利用好這個一閃而過的、激情與智慧綜合生成的良機,用心收集、捕捉和篩選學習活動中學生反饋出來的一個個問題,建構了促進學習者進一步學習的生動情境,使學生經歷了問題的提出、方案的制定、操作、現象的觀察,得出結論等一系列探究過程,最終解決了問題,促進了學生探究能力的發展.

探究性教學耗時耗力,有的器材不容易找,也沒有那么多時間去探究,學生能力又欠缺,還不如講幾個題目來得有效果,這些觀念有一定的市場.不可否認,學生的能力和素質是實施探究性教學的重要條件,但是,學生的能力是要教師去發現和激發的,是靠探究性教學的實施提高的,如果以種種借口和理由不去用心開展適合學生的探究,學生的能力永遠不能在物理課堂得到提高.另一方面,開展探究性教學,實驗器材的確是一個重要的條件,但并不是學校的實驗器材越多,探究性教學的質量就一定高,因為,同一班級的學生在同一時間內用統一的實驗器材按照同樣的步驟完成實驗,得到一樣的結論,這樣的探究價值有的情況下顯然是值得懷疑的,因此,我們認為,一味地追求高、大、上的器材,容易使學生偏離了基本的實驗技能的訓練,不一定能達到探究性的目的.我們提倡用日常用品甚至包括兒童玩具等來做科學探究,達到簡單、明了、直觀地效果.著名物理教育家朱正元教授提出的“壇壇罐罐當儀器,拼拼湊湊做實驗”的物理實驗思想,致力于培養學生的動手能力和創新精神,也應該成為我們實施探究性教學的重要思想方法.麥克斯韋曾說過“一項實驗的材料越簡單,學生就越熟悉,就越想徹底地獲得所驗證的結果,這種實驗教育的價值往往和儀器的復雜程度成反比”.

提高教師對探究性教學全面、正確的認識,迫在眉睫.只有這樣,我們的物理教學才能“信手拈來”皆探究,才能在現行的普遍追求考試成績的教學大環境下,引導學生實施探究性學習,促進學生探究能力的提高,并最終轉化為創新能力的提高.

參考文獻:

中華人民共和國教育部.義務教育物理課程標準(2011年版).北京.北京師范大學出版社,2012.

劉世軍.復雜課題簡約化-基于蘇派物理教育思想的物理教學策略研究[J].物理之友,2014,30(5).

裴娣娜.教育研究方法導論.[M].合肥:安徽教育出版社,1995:176.