歷史畫卷中的隱士之心

張曉莉

文革時期的“隱士”

加萊亞諾曾說過,我們生存的這個世界向我們灌輸藝術和政治割裂的思想。這種割裂讓我們相信,理智和心靈各行其是,讓我們相信,政治和藝術不是相互依存的。縱觀古今中外的藝術史料,似乎的確是這樣。但凡與政治擦邊的藝術家鮮有大成者。就國內(nèi)而言,歷代名畫名帖多是縱情山野之作,一些原本才華橫溢的大家一旦醉心權術,其藝術的靈性也就殆盡了。特別a是在“躍進”、“文革”這樣特殊的歷史時期中,紅色題材的作品多如牛毛,但難以產(chǎn)生傳世的藝術。而最終藝術沒有“斷代”,這要感謝在癲狂年代中堅持為藝術而藝術的大家們,中國美院的呂洪仁教授就是其一。

呂洪仁出生在浙江嵊縣。1947年考入杭州國立藝術專科學校(現(xiàn)中國美術學院),那時候的國立藝專師資陣容十分雄厚,油畫有林風眠、吳大羽、方干民、關良、倪貽德等教授,國畫有潘天壽、顧坤伯、龐薰琴、高冠華等教授,后來還有從解放區(qū)來的莫樸、彥涵、金浪等教授。呂霞光、周碧初當初教1947年進校班級的素描,關良教油畫,創(chuàng)作指導是彥涵、張懷仁。名師出高徒,呂洪仁就成了班里的業(yè)務尖子,當時學校大報墻上經(jīng)常有他的作品。在校期間的學習經(jīng)歷,對他一生的藝術都產(chǎn)生了深遠影響。1952年7月,呂洪仁從繪畫系畢業(yè),成為了新中國成立后藝術院校培養(yǎng)的第一批藝術創(chuàng)作人才。畢業(yè)后留校從事藝術教育工作,長時間活躍在油畫專業(yè)、學術的前沿。

在呂洪仁身處的特殊的時代里,政治是不可逃避的主題,脫離政治就意味著放棄藝術。在政治和藝術的交集里,有的人狂熱了,作品便失去了靈魂。呂洪仁如同一個隱士,始終以旁觀者的心境記錄著生活和革命,政治在他面前只是一種存在的形式,藝術才使他保持著感性和睿智,于是他的畫活了,感人了,傳世了。

翻開他的當時的一些作品,盡管紅色題材也是最常見的場面,但在彩旗飄飄的宏大背后,還能品味出革命忠誠之外的人性——喜、怒、哀、樂……而這正是平常紅色題材作品所欠缺的。在呂洪仁的畫里,有熱心革命的人物畫像,但他似乎更愿意體現(xiàn)這些人背后熟悉的人性,在狂熱社會和本初人性相交匯中,體驗人性化的元素雜糅在內(nèi)心深處的審美。

他的代表作之一《歡迎鐵軍》,在一片大氣背后,能驚喜地發(fā)現(xiàn)畫中每個人物的內(nèi)心世界:渴望、期盼、景仰、寄托、虔誠、焦急等等。呂洪仁總是故意一般在鴻篇的背后積蓄著一些耐人尋味的情感。這種表達既在主流思潮的脈動之中,又始終恪守著藝術傳達本初人性的準則,他用這種手法巧妙地避免了政治題材的假、大、空。此作品與同期黎冰鴻院長《南昌起義》一同被八一南昌紀念館收藏。

中西結合的油畫技巧

解放后的50年代,向前蘇聯(lián)學習的熱情高漲,文藝界也不例外。無論是戲劇、音樂、芭蕾還是油畫,都采取“請進來,走出去”的方針,一面請前蘇聯(lián)專家來華指導,一面派留學生出去學習。1952年劉開渠院長訪蘇回來,帶回莫斯科美術中學的學生素描習作,掀起美院師生對前蘇聯(lián)美術教學的興趣。接著又有許多前蘇聯(lián)美術展和報刊書籍介紹俄羅斯的美術,前蘇聯(lián)專家馬克西莫夫來華辦油畫訓練班,這些都對中國油畫產(chǎn)生了巨大的影響,呂洪仁的畫風也因此發(fā)生了改變。

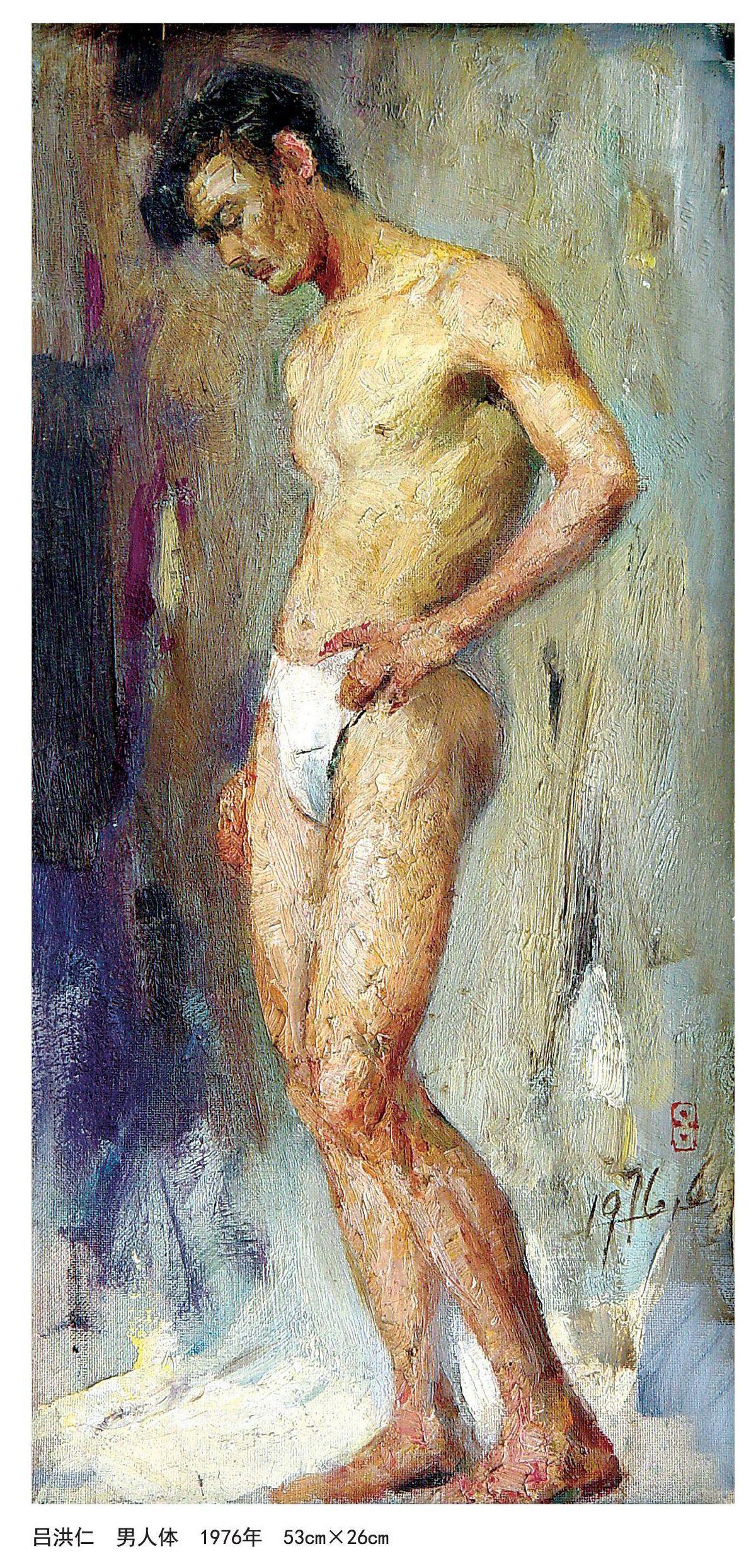

油畫本始于西方,要使東方人領悟西方油畫的技巧,其實并不簡單。“解放初期中國的油畫教學基本上是用色彩畫素描,老師讓學生用土紅、朱紅、白、群青、赭石五種顏色畫人的膚色、背景與衣服,頭發(fā)就基本上沒有分色相,用色也僅僅用一種色畫出濃淡而已,而不是用色彩來塑造對象。”呂洪仁說。因此有人稱那時的油畫為“土油畫”。善于思考的呂洪仁刻苦鉆研,將從前蘇聯(lián)學到的理論和實踐將結合,很快就掌握西方油畫的運用技巧。到了50年代后期,他的油畫已經(jīng)從“土”變“洋”,開始重視油畫中的色彩,以色造型。

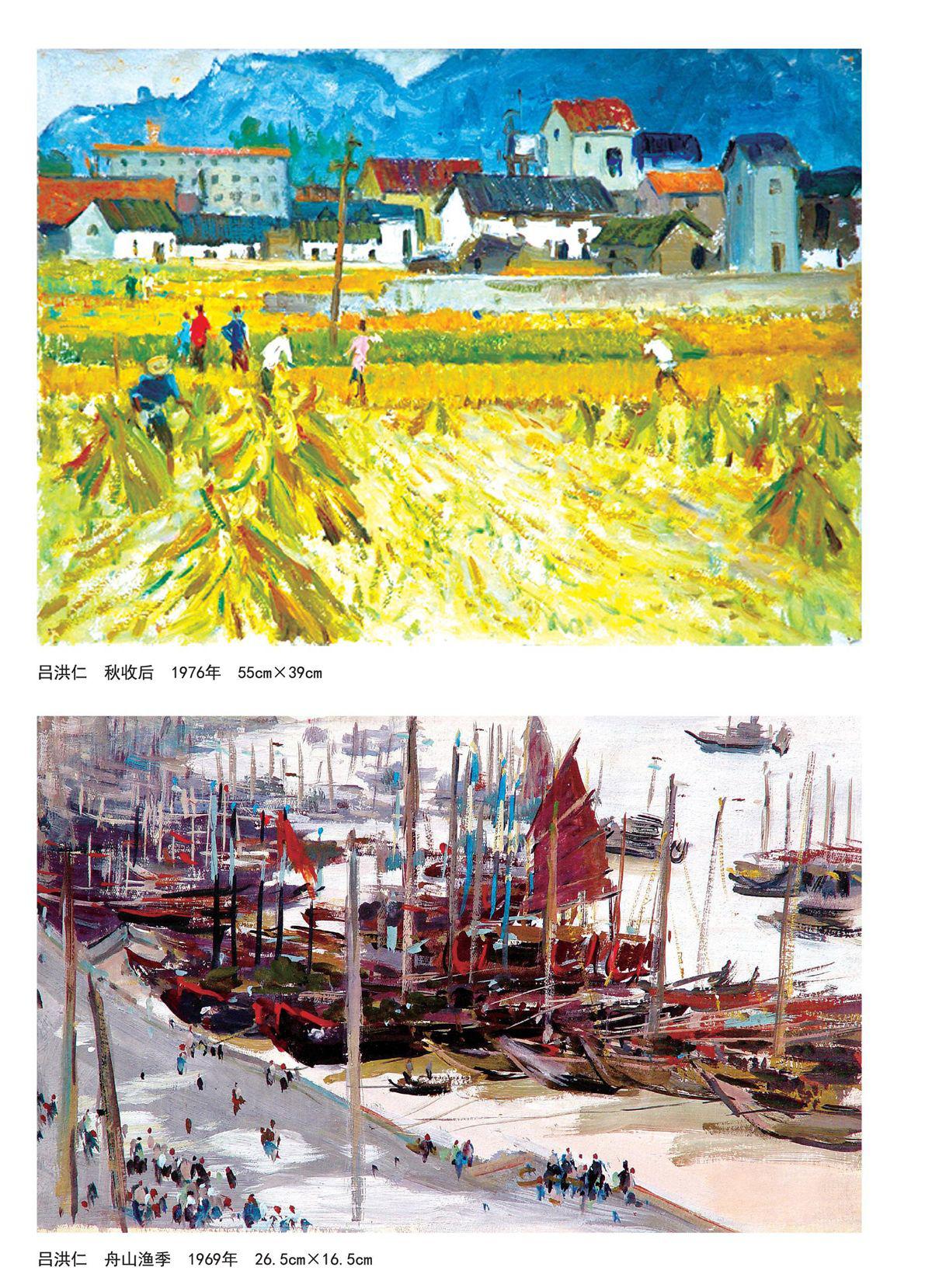

除此之外,他還將自己的生活經(jīng)歷融入到油畫中,深入農(nóng)村,深入漁區(qū),深入少數(shù)民族生活,表現(xiàn)地道的“陜北老漢”、“黎族姑娘”等樸素的中國勞動人民的形象,使他的作品彰顯出東方情調(diào),以使“洋油畫”又再次過渡到具有中國特色和中國情調(diào)的油畫作品。

1958年他畫的《美院養(yǎng)豬場》,以果斷的色彩,肯定的筆觸,寥寥幾塊色彩把陰天下的茅草屋及環(huán)境氣氛表現(xiàn)得十分出色。60年代后他的繪畫功力更加爐火純青,《圖書館一角》、《鎮(zhèn)江碼頭》、《小街》等作品,更以濃郁的色彩,流動的筆觸,使畫面明快而又沉著,多變而又和諧,充分發(fā)揮油畫材質(zhì)的美和色彩語言的表達。

沿著現(xiàn)實主義道路,呂洪仁重視自然,重視生活,善于從自然生活中發(fā)現(xiàn)美和創(chuàng)造美。通過對真實生活的體驗,眼、手和心靈相配合,創(chuàng)造出一批批有特色的作品。他參加創(chuàng)作的連環(huán)畫《祝福》成功的關鍵就在于他對魯迅小說中祥林嫂生活的熟悉和了解,而他的家鄉(xiāng)嵊縣也與紹興相鄰,對魯迅小說中所描寫的生活和自然環(huán)境十分熟悉,因此他在《祝福》創(chuàng)作中可謂得心應手,《祝福》連環(huán)畫也多次再版,一直受到廣大群眾的喜愛。

反差美的海景畫

呂洪仁在繪畫生涯里,繪畫風格獨數(shù)一幟,既有蘇派的寫實,又有國畫的意境。他的繪畫藝術有三個特點:第一點是堅持面向生活,深入生活。在他眼中,生活不是一筆草草和游戲娛樂的,而是時代的大生活,是藝術創(chuàng)作的過度。他的創(chuàng)作從生活中獲得滋養(yǎng),有著強烈的時代激情。第二點是重視造型規(guī)律,重視基本功,現(xiàn)已87歲高齡的他仍堅持創(chuàng)作。第三點是創(chuàng)作堅持樸實,不造作、不強求,自然而不雕琢,平淡而生氣別出。

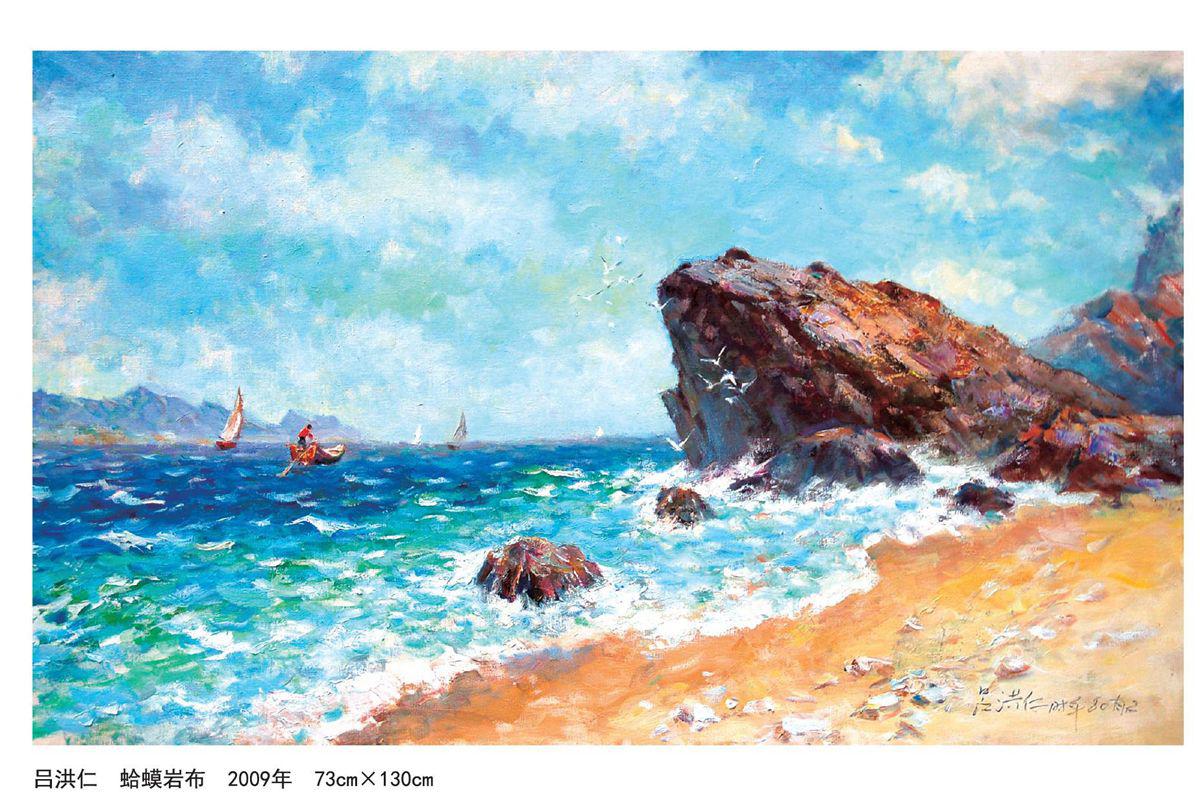

晚年的呂洪仁已經(jīng)不必再為了政治而藝術,他可以更加自由的描繪心中所想。近年來,他選擇了以海景寫生為主的風景畫,形成了中西方融合的風格。從透視上看,西畫注重聚點透視,一物一景構成一個整體。而國畫注重散點透視,一沙一世界,一花一天國。在他的作品中,海洋是一個整體,遠處的山巒,浮動的云彩,近處的礁石,停泊的船只也構建一個獨立的世界,從而具有聚點和散點兩種透視效果。形體上,他畫得栩栩如生,天是天,海是海,遠帆是遠帆,船只是船只,幾乎都是真實再現(xiàn),細膩婉轉(zhuǎn)。然而,天在云海的襯托下卻多了虛無縹緲,海水在色澤深淺之中卻多了虛無靈幻,更有遠帆的迷離,船只的蕩漾,浸染了一層神秘的韻味。

“懷遠以開神道之想,感寂以照靈明之應”,呂洪仁筆下的海景空廓遙遠,千帆遠去,鴻雁南飛,有著一種時間的蒼茫,一種人世的蒼茫。而船只的遠行,歸來的停泊均在千浪拍岸之中,猶如生活在層層境遇中,不知不覺地浸染了心靈的歸遁,對安然的渴望。呂洪仁如同是個解甲歸田的大師,逃脫了過往的束縛,作山川大澤、落日長河的自由之畫。境界之外,色彩自如,他打破了油畫中所謂的明亮、反光、對比等諸多要素,形成了一種不和諧的美,而這種不和諧的美在大的和諧之中,具有反差的藝術美。

從紅色題材的獨樹一幟到讓西洋油畫的色彩紛呈,呂洪仁都表現(xiàn)了中國傳統(tǒng)文人的隱士之心。他的作品中,我們領略到了逍遙觀滄海的灑脫和隨意。

除了油畫,他還善于水彩、水粉、連環(huán)畫、漫畫、插圖等等。這些作品中都體現(xiàn)出他現(xiàn)實主義創(chuàng)作精神,并把這些理念貫徹在教學中和他撰寫的技法書中。作為美院的教授,他培養(yǎng)了一代又一代的藝術家,為美術教學作出巨大的貢獻。