暖鋒鋒生引發中尺度暴雨的環境條件及診斷分析

謝玉靜,韓 冰,張惠君,金 磊

(1.黑龍江省氣象臺,黑龍江 哈爾濱 150030;2.黑龍江省氣象局,黑龍江 哈爾濱150001)

1 引言

黑龍江省暖鋒鋒生暴雨比較常見,多由江淮、華北、河套低壓等北上、東移形成。 一般暖鋒在向北移動過程中,遭遇冷空氣,在冷暖平流的作用下,鋒區加強產生鋒生,西南急流風速輻合在急流前部,切變線附近輻合最強烈,暴雨在此發生[1],暖鋒產生的降水一般以大范圍穩定性或混合性降水為主, 降水緩慢,持續時間長。 而此次過程受暖鋒影響不僅產生持續的大范圍的暴雨天氣,并且在降水過程中,多次出現降水集中加強的時段,造成局地的強降水,累積達大暴雨量級, 主要是由于暖鋒鋒生以及暖鋒前觸發對流造成的。

在大尺度背景環流下, 中小尺度系統的增強是造成短時暴雨及累積降水量較大的重要條件。 中小尺度天氣系統的生命史較短, 中、 小尺度系統的活動,往往造成局地短時的暴雨。 丁一匯、陶詩言[2-3]等老一輩氣象學家指出: 暴雨是各種尺度天氣系統相互作用的產物, 其中中尺度天氣系統是直接造成暴雨的天氣系統, 它在各種系統相互作用中起著關鍵性作用,一次大暴雨常常由幾場降水組成,而每場降水都對應一個中尺度系統。 近年來,我國對暴雨有過不少的研究, 尤其在中尺度方面的分析研究工作較深入[3-7],中尺度擾動的生成和維持與大尺度條件密切相關,持續性的暴雨發生時,經常存在一支天氣尺度的低空急流,將暴雨區外圍的水汽向暴雨區集中。暴雨持久要有位勢不穩定層結建立的機制, 低空暖濕空氣的流入很重要,對于暴雨,一般弱的冷平流較為有利,強的冷干平流對暴雨并不十分有利,低空急流的左前方,一方面引起暴雨區水汽的輸送和輻合,同時也促進對流不穩定能量的再生[2]。

2 暴雨過程概況

2012年7月28-30日, 黑龍江省自西南向東北出現了區域性的暴雨。9 站降水量超過100 mm,降水集中在28日18時-30日08時。

根據降水集中時段和區域分析, 可按三個時段進行討論,降水自西向東推進,杜蒙、林甸強降水集中在28日21時-29日02時,出現短時局地暴雨,降水強度大,持續時間短,累積降水量分別為131 mm和104 mm,突破歷史極值。 綏化、慶安、依蘭、肇東降水集中在29日11-17時,午后中小尺度天氣系統發展造成短時的強降水,該區域降水持續時間長,并且出現短時的暴雨,累積降水量超過100 mm。 尚志、佳木斯、湯原累積降水量也超過100 mm,主要是由于降水時間長,從降水開始到結束有三個降水峰值,降水集中增強主要是在29日16-22時。 此次過程在大范圍降水中,自西向東9 個站點出現大暴雨,具有明顯的中尺度特征。

3 背景形勢及影響系統

3.1 背景形勢

從500 hPa 形式看(圖略), 貝湖北部冷空氣下滑,河套低槽發展北上,在內蒙古東部形成深厚的低渦系統, 該系統沿著副高外圍由西南向東北影響黑龍江省大部,造成大范圍的暴雨天氣。 副熱帶高壓脊穩定維持在我國大陸東岸, 與西藏高原的暖脊合并加強, 其西側的偏南氣流向我國北方輸送大量暖濕空氣,在黑龍江省形成高溫、高濕和不穩定的大氣層結,為黑龍江省暴雨發生提供了有利的條件。 同時副熱帶高壓與北部鄂霍茨克高壓脊相疊加, 對阻擋東北低壓東移起到重要作用。

3.2 影響系統

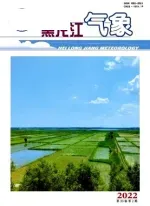

圖1 2012年7月28日20時850 hPa 形勢與7月29日02時地面氣壓場(左圖:高度:實線,單位:dagpm,溫度:虛線,單位:℃。 右圖:陰影區為6 h 雨量>40 mm 的區域)

第一時段:28日20時850 hPa 上, 西南氣流前部有暖鋒鋒區, 鋒區北側及西側為相對穩定的冷空氣,暖鋒前緣有冷、暖空氣匯合,鋒前偏東風與鋒后西南風形成暖式風切變(圖1)。切變線南部有較強的偏南風,與溫度脊配合,有較強的暖平流,鋒區在暖平流的作用下產生鋒生,鋒區加強。 低渦前部的暖濕切變與暖鋒位置基本重合,暖鋒鋒生期間,加強了輻合抬升運動,使上升運動加強,降水量級最大,區域性暴雨主要產生在850 hPa 上T-Td≤2 ℃的區域。 地面,河套低壓在偏南氣流引導下東移北上,地面上輻合形勢更加明顯,北部冷空氣進入暖槽,鋒生作用使得暖鋒前降水強度增強,如圖1 陰影區,02時6 h 雨量超過40 mm。

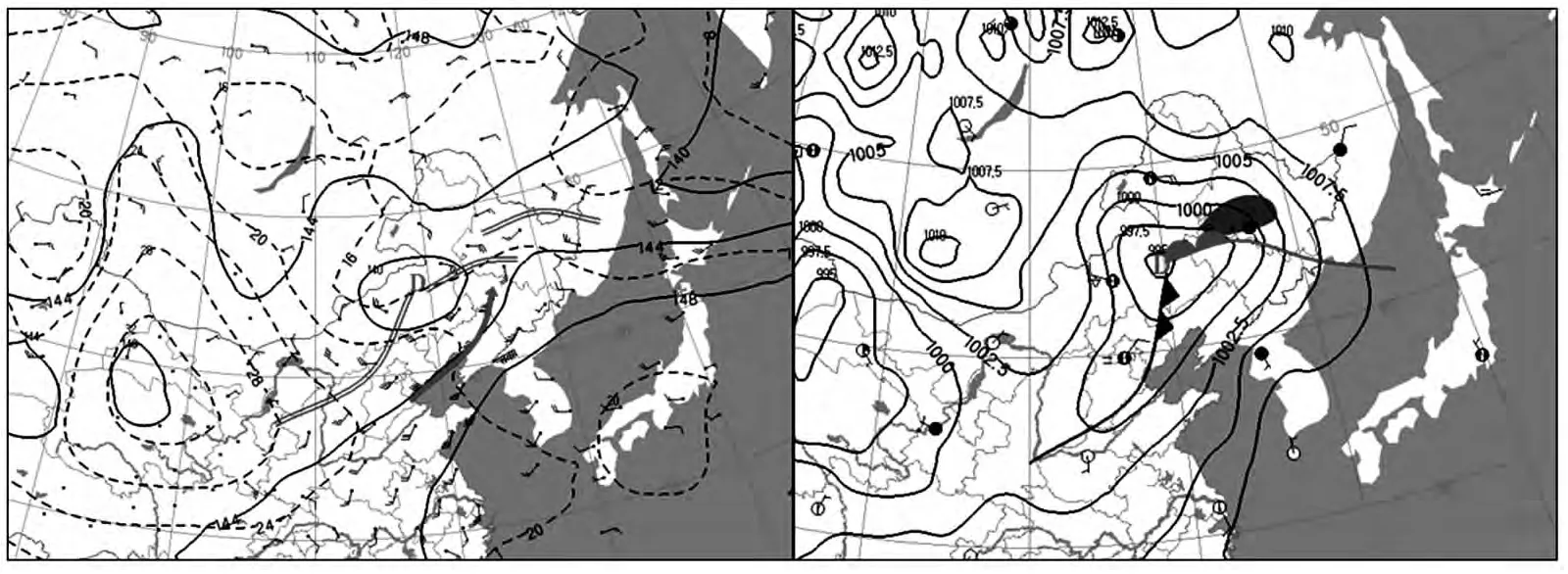

第二時段:29日08時, 冷空氣移到副高西側,588 線的范圍明顯減小,副高有所減弱(圖2)。 低渦進一步向東北方向移動,低渦后部冷平流的影響,不斷有冷空氣下滑,到暖脊控制區,鋒區進一步加強,冷暖空氣共同作用,加之午后熱力條件的增強,在暖鋒鋒面前觸發對流性降水,降水時間短,強度大。 地面低壓也是東移北上,29日14時低壓中心在吉林省西部,黑龍江省中南部受暖鋒影響,暖鋒前為明顯的負變壓區, 北冷南暖同時加強, 暖鋒兩側溫度梯度增大,雨強明顯增加,如圖2 陰影區雨量超過30 mm。

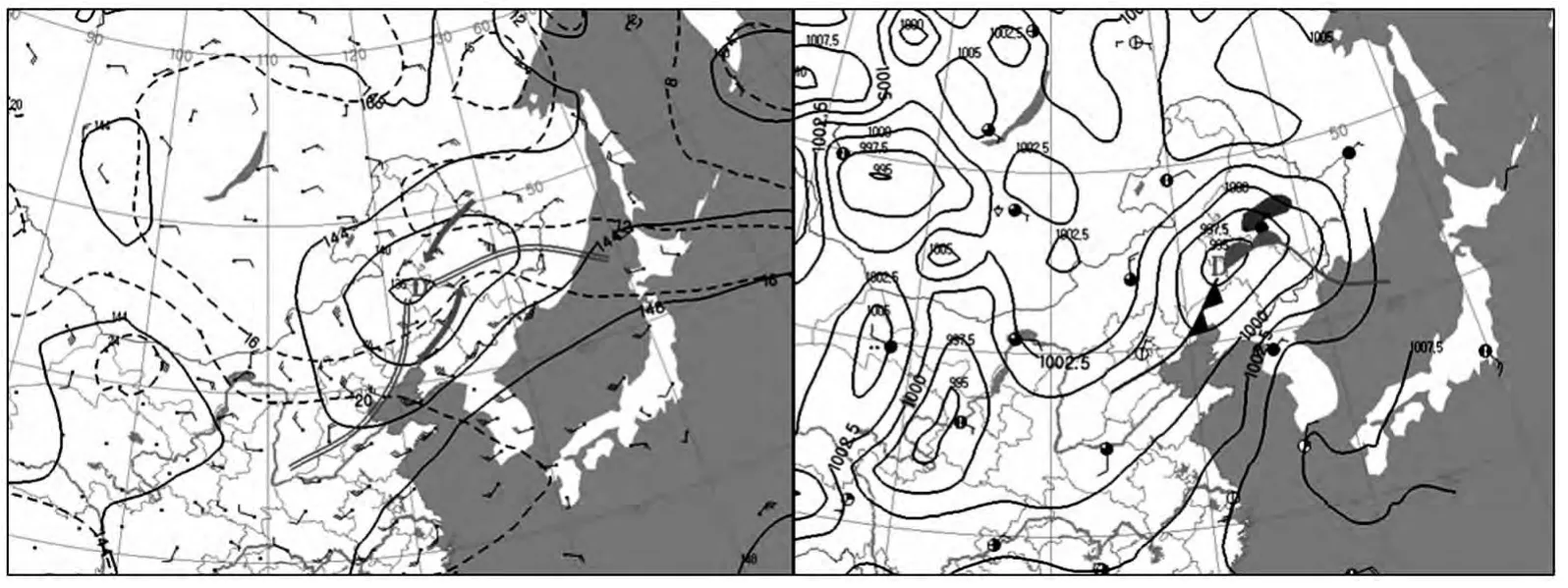

第三時段:30日08時500 hPa 影響黑龍江的低渦系統減弱為低槽,副高也進一步減弱東移。850 hPa上低渦中心已經在黑龍江東北部, 黑龍江省大部地區已經在冷空氣控制之下, 隨后冷中心與低渦中心基本重合,東北低渦緩慢填塞減弱,其影響強度略有減弱, 地面低壓向東移動到黑龍江東南, 強度減弱(圖3)。自29日凌晨低渦系統影響黑龍江省,減弱東移,黑龍江中東部從暖鋒降水轉為低渦降水,降水持續,造成范圍大和持續時間長的暴雨天氣。

圖2 2012年7月29日08時850 hPa 形勢與7月29日14時地面圖(左圖:高度:實線,單位:dagpm,溫度:虛線,單位:℃。 右圖:陰影區為6 h 雨量>30 mm 的區域)

圖3 2012年7月30日08時850 hPa 形勢與7月30日08時地面圖(左圖:高度:實線,單位:dagpm,溫度:虛線,單位:℃)

4 中尺度環境條件及抬升觸發機制

4.1 環境條件

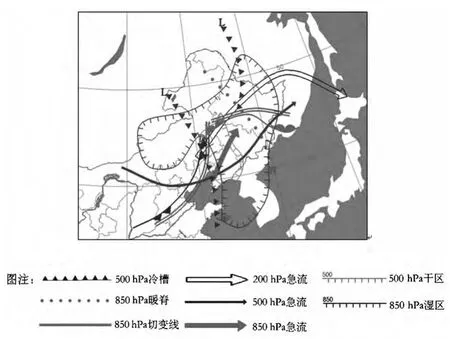

圖4 為29日08時的中尺度綜合分析, 高空低渦后部冷平流影響使得低渦及地面低壓強烈發展,黑龍江省對流層中低層受暖式切變影響, 西南暖濕氣流向北伸展到切變線附近, 因熱力作用產生上升運動。 對流層低層高溫高濕的空氣與中層向南滲透的干冷空氣結合,導致中低層位勢不穩定的建立,為暴雨提供熱力和動力條件。

4.2 急流作用

高低空急流同時出現,對暴雨起著重要的作用,此次過程高低空急流平行,如圖4。 云區位于高空急流與低空急流之間,高空急流的存在有利于上升氣流的維持和加強,為長久的上升運動提供動力,中低層西南急流的持續不僅為暴雨提供充足水汽,還使鋒區加強北移,有利于暖鋒鋒生,為暴雨提供了動力條件。

同時在低空急流或暖濕氣流輸送的出口輻合上升區與高空急流輻散區耦合處有強對流天氣出現(圖4),低空急流輸送暖濕空氣,高空急流輸送干冷空氣,二者疊置后加強了大氣潛在不穩定,在低空急流最大風速中心的前方有明顯的水汽輻合和質量輻合及強上升運動, 這對產生暴雨的強對流活動的連續發展非常有利。

圖4 2012年7月29日08時中尺度綜合分析(500 hPa 干區、850 hPa 濕區為鋸齒朝向以內)

4.3 觸發條件

干冷空氣侵入對暴雨的產生發展起著重要的動力作用,并且能夠調整濕度場結構,產生熱力效應,此次過程中弱的干冷輸送對于增強暖鋒降水起到重要作用。28日20時(圖略),干冷舌伸出吉林南部,與中空急流配合,干冷空氣進入到暖鋒后部,觸發暖鋒鋒生。 29日08時,中低層西南暖濕氣流依然很強并且維持,西部與北部冷空氣從低渦后部進入,隨著渦旋與暖濕氣流匯合,同時午后熱力條件有所增加,在暖鋒前部觸發對流性強降水。

4.4 地面輻合抬升作用

較強降雨的出現與地面中尺度氣旋性環流形成和加強密切相關。 在29日凌晨及29日下午,分別有地面風場的氣旋性環流加強的過程, 與強降水出現的時間和區域相吻合(圖略)。 尤其是29日下午,偏東、 偏北與偏南三股不同方向的氣流在強降水發生區域匯合,不但有暖式輻合的影響,同時還有較冷的氣流沖入暖區, 伴隨地面的氣旋性環流建立及強烈的輻合抬升作用產生較強降水。

5 物理量場診斷分析

5.1 水汽條件

充沛的水汽含量、 持續的水汽輸送和輻合是產生暴雨的必要條件。 此次暴雨的水汽主要是來自于黃、渤海海面及其以南的東海海面上,該水汽通過副高南部和西部邊緣的偏東轉偏南氣流輸送到黑龍江省。 暴雨發生時,對流層中低層的相對濕度>90%,比濕場上, 在雨區或低空急流北端有濕舌或濕中心存在, 沿副高外圍呈現自西南向東北的濕帶。 850 hPa上大暴雨發生在比濕處于10-12 g/kg 的濕舌上。 暴雨發生在水汽通量輻合區前部或者水汽通量輻合與輻散交替地帶。

5.2 能量場特征

假相當位溫場分析, 暴雨發生在高能舌前沿,Ω能量鋒區附近。 對流層低層有一條相當位溫舌伸向暴雨區,同時中高層,暴雨區有干冷舌配合,暴雨發生時,暴雨區西南部有高溫高濕能量向暴雨區提供,暴雨區北部有干冷空氣向暴雨區入侵, 暴雨區正位于這個鋒區上。 中層的干冷舌垂直配置于低層的暖濕舌之上,增強了大氣不穩定度,有利于中尺度對流天氣的觸發。

5.3 穩定度特征

暴雨往往對應較強的位勢不穩定, 不穩定能量主要集中在低層或中低層,低層有比較強的暖、濕平流,在高層有干、冷平流,使得雨區的上空變得更加不穩定。 對K 指數、沙氏指數、垂直速度場分析發現,暴雨產生于不穩定區前方, 從暴雨區周圍穩定度情況看,暴雨區南部比暴雨區內更不穩定,暴雨區北部是對流穩定狀態, 暴雨發生在穩定與不穩定的過渡帶中。

5.4 對流有效位能

對流有效位能對暴雨預報也有較好指示性。 在暴雨前,對流有效位能急劇增加,暴雨結束時,對流有效位能迅速減少或出現負值。28日20時哈爾濱探空圖CAPE 值1 171.9 J/kg,大氣的對流不穩定較弱,暖濕能量較高, 到29日08時大氣處于強的對流不穩定,K 指數37,SI 指數-2.02,CAPE 值441.4 J/kg,是對流天氣發生的典型垂直不穩定層結狀態。

6 小結

(1)本次過程主要是河套低壓北上,暖鋒影響產生的區域性暴雨天氣, 暖鋒鋒生及午后對流的觸發造成短時降水強度增大,具有明顯的中尺度特征。 較強降雨的出現與地面中尺度氣旋性環流形成與加強密切相關。

(2)高低空急流耦合作用為暴雨提供了重要的動力條件, 低空急流不僅為暴雨天氣提供充足的水汽條件,還使鋒區加強北移,有利于暖鋒鋒生。

(3)降水短時強度大與大氣的不穩定度及不穩定能量的累積與觸發密切聯系。 干冷輸送對于增強暖鋒降水起到重要作用。

(4)從物理量診斷分析看,暴雨、大暴雨發生在穩定與不穩定的過渡帶中,高能舌前沿,Ω 能量鋒區附近;暴雨前,對流有效位能急劇增加,暴雨結束時,對流有效位能迅速減少。

[1] 暖鋒鋒生前產生降水的天氣形勢個例分析[J].中國科技信息,2008(8):18.

[2] 丁一匯.暴雨和中尺度氣象學問題[J].氣象學報,1994,52(3):275-283.

[3] 陶詩言.中國之暴雨[M].北京:科學出版社,1980.

[4] 毛冬艷,喬林,陳濤,等.2004年7月10日北京暴雨的中尺度分析[J].氣象,2005,319(5):42-46.

[5] 陳紅專,湯劍平.一次突發性特大暴雨的中尺度分析和診斷[J].氣象科學,2009,29(6):797-803.

[6] 畢寶貴,劉月巍,李澤椿.2002年6月8~9日陜南大暴雨系統的中尺度分析[J].大氣科學,2004,28(5):747-761.

[7] 于德華,王樹雄.2007年8月大連地區一次暴雨過程特征分析[J].氣象與環境學報,2008,24(6):19-23.