多瑙河在靜靜地流淌(續五)

——匈牙利留學雜記

文/范哲明

多瑙河在靜靜地流淌(續五)

——匈牙利留學雜記

文/范哲明

匈牙利的音樂殿堂——李斯特音樂學院

可能是第一次來歐洲留學,而且留學的國家又是從前“社會主義大家庭”中的成員之一,因此,時時處處將自己在這個國家看到、了解到、感受到的事物與國內的同類事物相比照,似乎成為像我這樣親歷了中國社會主義建設與改革開放的中年知識分子的思維定式。比照之下,當然有很多自豪,可也有很多遺憾,但更多的是希望——希望中華民族在新的世紀生活更加美好,而這種美好不只是從我們所享受到的物質生活水平上呈現出來,更要從我們整個民族應具有的充實的民族精神與高貴的民族氣質上體現出來,這便是我在前面長長的開篇所要表達的。寄情也罷,感慨也罷,無非是這樣的一種心態。不過我畢竟是在外研修的訪問學者,并非一位訪山問水的觀光游客,因此還是言歸正傳,說說我此行在專業上的收獲和感受。

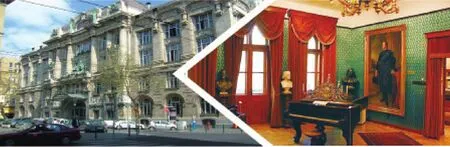

接受我訪學的匈方具體單位——李斯特·費倫茨音樂學院(Liszt Ferenc Zenem·vé szeti Egyetem ,以下稱李斯特音樂學院)是匈牙利的最高音樂學府,也是歐洲著名的音樂學院之一。因其創建者的鼎鼎大名以及120多年的榮耀歷史,并培養出了諸多近現代音樂史上的世界級大師,這所學院曾被列入世界十大音樂學院之列。

李斯特音樂學院由西方音樂史上著名的匈牙利作曲家、鋼琴家、指揮家李斯特·費倫茨(德文名為弗朗茲)于1 875年創建。李斯特本人出任首任院長,另一位著名的匈牙利作曲家、前面提到過的匈牙利國歌之曲作者艾凱爾·費倫茨出任首任藝術總監。最初的校址設在李斯特在布達佩斯的寓所,開設的專業僅有兩個——鋼琴和作曲。1 879年,學院遷至維也列什瑪勒蒂大街35號的一幢四層樓房里,李斯特也隨之遷入。其間學院增設了弦樂專業,在此任教的匈牙利小提琴家、作曲家胡伯依·耶涅與捷克大提琴家大衛·波佩爾創立了匈牙利小提琴學派和大提琴學派。時至今日,這個建筑仍屬李斯特音樂學院的一部分(與學院現址隔兩個街區,五六百米的距離),稱作老音樂學院。樓內的大、小教室及一個能容納400多人的音樂廳仍然作為學院教學及演出的場地,而李斯特當時在樓內的家,已成為今日愛樂者的朝圣之地——李斯特博物館。

1907年,學院遷至位于李斯特廣場8號的現址。也就在這一年,學校聘用的教師中又多了兩位年輕的作曲家,他們便是20世紀世界音樂史上鼎鼎大名的巴托克·貝勞(英譯為貝拉)和柯達伊·佐爾丹(英譯為佐爾坦);前者教授鋼琴演奏,后者教授作曲技術。隨著校舍條件的改善,學院的辦學規模不斷增大,專業設置也逐漸完善。到了20世紀中葉,學院已經具備了現代音樂學院所應具有的四大學科——作曲、音樂學、音樂表演(鍵盤樂器、管弦樂器與聲樂)以及音樂教育(除市內的另一處教學區設有器樂教師培訓部外,還有設在凱奇凱梅特市的柯達伊學院)。

(責任編輯 李 浩)