甲午120年:歷史必然與國家選擇

2014-09-06 16:34:56

中國新聞周刊 2014年28期

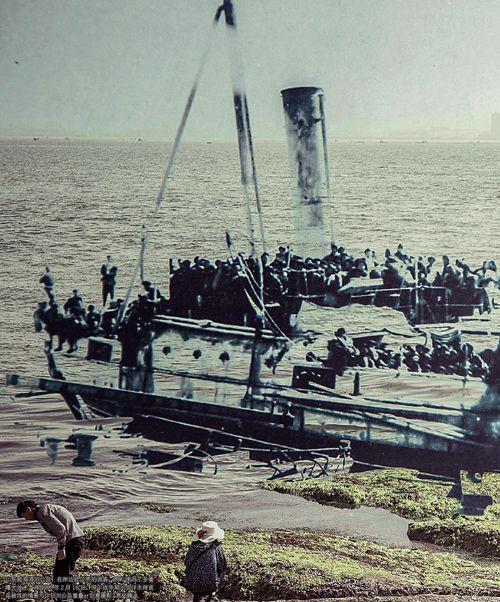

1894年7月25日,日本三艘軍艦不宣而戰,偷襲中國運兵艦船,日艦“浪速”更擊沉滿載近千名中國陸軍官兵的運兵船“高升”號。就此挑起了中日豐島海戰,并引發中日全面戰爭。

1894年8月1日,清政府被迫頒發上諭對日本宣戰,同日,日本天皇也下詔對中國宣戰,影響此后中日兩國命運至深的甲午戰爭全面爆發。

時隔兩個甲子,我們早已不諱言承認那場開戰之前就注定了結果的敗局,可關于導致一個國家全面潰敗的原因,即使過去了120年,我們仍顯得意猶未盡,未盡其解。

這場凸顯了大清朝不論在制度、戰略、信仰、民族各個方面全盤皆輸的戰爭,再怎么復盤都是后知后覺者的一聲嘆息。

梁啟超曾評論:“吾國四千年大夢之喚醒,實自甲午戰敗割臺灣、償二百兆始。”更準確地說,不是鴉片戰爭,而是甲午大敗才是中國人真正睜開眼睛看世界的開始。

再觀甲午之戰,是辱是幸?中日千年間的親疏戰和,如敵似友,時至今日,身處更加復雜的國際關系中,中國該如何補己所短,解決好傳統與革新的矛盾?又該對待這個與之“纏斗”了數個世紀且將繼續糾葛不清的“近鄰”日本?平靜地去了解和溝通,不僅僅是為了“友誼”,更是自身文明與發展之必須。