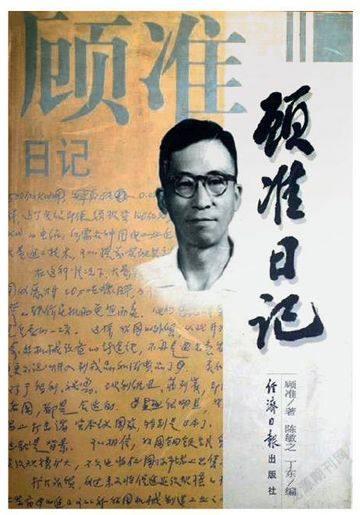

重讀《顧準日記》

魏晨揚

40年前的12月3日,清晨,顧準在憂思中離世。

比他小15歲的吳敬璉陪伴在他的病床前,這位當前中國最有影響力的經濟學家回憶說:“這是我有生以來的第一次親眼目睹一個活生生的生命悄然而逝。而消逝的,竟然是這樣一個疾惡如仇卻又充滿愛心、才華橫溢、光彩照人的生命,不能不使人黯然傷神。我在回家的路上就是覺得特別特別冷,那是一個冰冷的世界,顧準就像是一點點溫暖的光亮,但是他走了,然而我想,他還是給我們留下了光亮。” 40年后,顧準思想的光亮非但沒有消弱,反而越發奪目。

再讀《顧準日記》,對我而言,就是為了再一次靠近這光亮,走近他的世界。

顧準1915年出生在上海一個小商人家庭,12歲就進了中國第一家會計師事務所立信當實習生。到20世紀30年代,他已編寫出多部會計學著作,其中《銀行會計》被商務印書館列入“大學叢書”出版,他也被之江大學、滬江大學聘為會計課教授。1935年,顧準加入共產黨,1940年到蘇南抗日根據地工作。上海解放后,他回家鄉出任財稅局長一職。

就在顧準以澎湃的激情工作時,1952年2月,他突然被撤職。原因是“一貫存在嚴重的個人英雄主義,自以為是,目無組織……”在那個年代,一個總是穿背帶褲,戴玳瑁眼鏡,不習慣服從而只習慣于思考的人,得到這個評語不奇怪。

顧準被連降數級,1956年,調入經濟研究所(現屬中國社會科學院)當研究員。在他生命的最后十幾年,更是慘淡困厄,1957年被劃為右派下放;1962年摘帽;1964年再度被打成右派,并在“文革”中遭受迫害,妻子自殺,兒女斷絕來往。這種種苦難,是大批知識分子都經歷過的,但顧準的不同在于,不論境況如何,他的精神始終是獨立的。 據吳敬璉回憶,在剛剛被時代拋棄的那幾年,顧準“從早到晚都鉆在圖書館里讀書”,浩大而孤獨的閱讀經驗,讓他成為一個尖銳而深邃的思想家。就是在那段歲月,他提出了社會主義市場經濟理論;撰寫了《從理想主義到經驗主義》,指出群眾運動的弊端,倡導多元化。

《顧準日記》從他第一次下放寫到病逝前,分為3部分:商城日記(1959.10—1960.1);息縣日記(1969.10—1971.9);北京日記(1972.10—1974.10)。顧準沒有回避他自身以及那個時代的慘痛,他有過頹唐之感,但綜觀全書,更多的是思想的光亮。

顧準病入膏肓時,“文革”尚未結束,但這位老人大膽宣稱:“學術自由和思想自由是民主的基礎,而不是依賴于民主才能存在的東西,因為,說到底,民主不過是方法,根本的前提是進步。” 在日記的前面,吳敬璉寫了一篇序,名為《中國需要這樣的思想家》。他寫道:作為一個思想家的顧準的內在特征,我想是在于他對中國和世界歷史中的一系列重大問題提出了自己獨到的見解,言人所未言。例如中國的“史官文化”傳統是怎樣形成的;社會主義革命成功后要采取什么樣的政治經濟體制才能避免失誤…………顧準的見解往往驚世駭俗,卻又有理有據,使人不能不信服。

上世紀90年代中后期,《顧準文集》《顧準日記》等著作先后出版,中國掀起了一波顧準熱,他被認為是一個“卸下肋骨點燃光明的烈士”。這股熱潮延續至今。

所謂不朽,就是在后代心中引起共鳴。從這個意義上來講,顧準獲得了不朽。