雨燕翅膀的啟示

厲莉

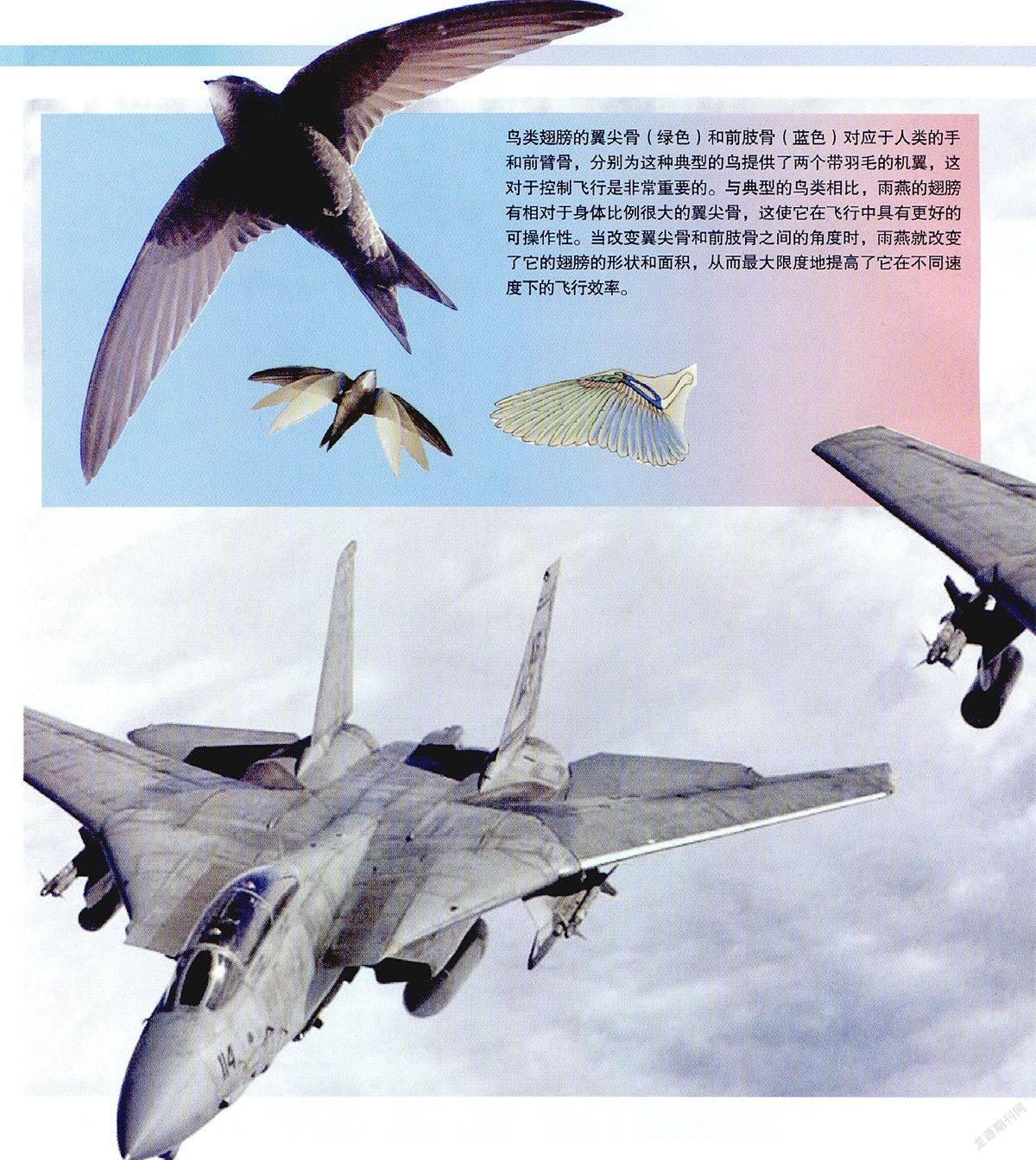

當著名的美國F-14“雄貓”軍用飛機在2006年退役的時候,迄至當時最成功的“可變翼”飛機技術實驗也跟著被擱置了下來。這種技術是人們通過觀察鳥類飛行而獲得的,其設計理念是:在飛行中,飛機根據飛行速度的變化而不斷地改變機翼的形狀,以充分發揮空氣動力學優勢,達到最佳飛行性能。對當時的機械師來說,如何讓飛機的機翼能像鳥撲翼那樣改變形狀是一個難題。盡管“雄貓”是當時同類產品中最好的,但它在這方面還差得很遠。

今天,得益于研究人員對褐雨燕在飛行中不斷變化翅膀形狀的研究,上述難題或許能夠得到解決。

褐雨燕屬于雨燕科,拉丁語的意思是“無腳的鳥”。說它們“無腳”有點夸張,但褐雨燕的腳的確很少觸地,它們在覓食、求偶甚至睡覺時都在飛行。人們觀察到,褐雨燕在飛行中很少拍打翅膀,僅僅是利用改變翅膀的幾何形狀在空中作很長距離的滑行。也正因此,褐雨燕成為人們研究飛機機翼變形的最理想的生物。

雨燕的翅膀又長又薄并且彎曲,在尖端逐漸縮小成一個點,有點像一把鐮刀。從結構上來說,這非常類似于人的手臂。如果你伸展開你的兩只手臂,然后往上添加一些骨頭,再添加一些羽毛,你幾乎就擁有了一副翅膀。雨燕扇動翅膀,就像人運動手臂,胸肌賦予了翅膀運動的能量。

事實上,骨架、羽毛和翼型是雨燕以及所有飛鳥飛行的關鍵。鳥的主要的飛羽是長在翼尖的骨頭上的,而次級飛羽則是長在前肢的骨頭上的。雨燕與其他鳥類的不同之處在于,它們的翅膀有相對于身體比例很大的翼尖骨,這就增加了變翼的可操作性——它們可以通過迅速彎轉“手腕”來改變“手”和前肢之間的角度,從而改變翅膀的形狀和面積。

研究人員通過仔細觀察雨燕翅膀在各種速度下的形狀改變發現,最重要的是“手”和前肢之間的角度——當“手腕”折起后,翅膀扇動的有效面積瞬間就減少了30%。

研究人員還把雨燕的翅膀(取自于保護區中的死鳥)粘到一個精密校準的儀器上,然后放在風洞中,通過改變與氣流平行的拖曳力和與氣流垂直的升力來測量羽翼幾何尺寸是怎樣改變的。拖曳力、升力和鳥的自身質量都是滑翔飛行中的重要參數。研究人員發現,當雨燕在飛行中張開“手腕”,伸展翅膀做直線飛行時,使用的能量最少,滑翔的時間也最長、最穩定。這時雨燕的最佳飛行速度大約是每小時30千米,盡管它在伸展翅膀時產生了巨大的拖曳力,但同時也提供了更大的上升力。

眾所周知,雨燕的習性是一邊飛,一邊在飛行中“歇息”。用雷達進行的跟蹤也證實了雨燕確實是在飛行中睡覺的。它們一邊滑翔,一邊睡覺,定期扇動一下翅膀以保持平均每小時30千米的飛行速度,并把每分鐘下降的高度減少到最低限度。換言之,它們在打盹的時候是以最小的能量滑翔飛行的。

而當雨燕要高速飛行時,它們則迅速收起翅膀。雨燕的俗名是swifts,意思是“敏捷的、迅速的”。有記載的雨燕的最高飛行速度竟然超過每小時100千米,也難怪它們在時速30千米時會睡著!事實證明,把翅膀收起來是節能高速巡航飛行的關鍵。換句話說,當在較高的速度飛行時,收起翅膀可以減少拖曳力,同時更有效地保持小角度滑行并使之在空中停留的時間最長。

如果說雨燕在低速直線飛行時要張開翅膀,在高速直線飛行時要收起翅膀,才能夠具有最佳飛行效率,那么,拐彎飛行時應該怎么做呢?在空戰中,戰機需要做大量的急轉彎,F-14“雄貓”是以張開翅膀來增加其操作性的。張開翅膀也是雨燕在轉彎時采用的技巧,它們需要至少每小時30千米的飛行速度。在這個速度上,雨燕用打開翅膀轉彎,比用彎曲翅膀尖轉彎至少要快一倍。

但是,在較高速度轉彎時,在模擬風洞中很難測量張開翅膀和收起翅膀的相對效率。因為在風速為每小時50千米左右時,張開的翅膀非常容易被氣動壓力所損壞。而雨燕在高風速的情況下飛翔時,張開的翅膀會自然彎曲并在動蕩的空氣中稍微扭曲,從而避免了被損壞。所以,當雨燕捕食那些快速飛行和快速轉彎的昆蟲時,為保持飛行的高速度,它們只需要彎曲一下翅膀尖,就輕而易舉地獲取了美餐。

人類試圖獲得幾何形狀可變的機翼,可是最大的障礙就是鉸鏈系統設計的復雜性和它們所帶來的重量。現在設計者正在制造一種靈活、輕便像雨燕一樣大小的飛機模型,它的機翼能夠變形。如果這種模型可以按比例放大的話,那么,戰斗機飛行員就可以有一架快速、靈活的飛機了,它可以減慢速度,用展開翅膀來保持固定的高度,并最大限度地延長在空中飛行的時間。不過,即便這樣,飛行員也不會在空中打瞌睡。