第25屆銀河獎及創作筆會隨記

王維劍

2014未來科技大會暨25屆銀河獎頒獎典禮于9月20日在上海兒童藝術劇場順利舉行。眾多科幻作者與國內科技創新企業界人士以演講和高峰論壇等形式進行了交流與對話。

為了此次大會,科幻世界雜志社的十幾位同事于17日、18日分兩批乘動車從成都奔赴上海。早上八點出發,夜里近十二點到達——十幾個小時的車程和動車上搖搖欲墜的簡易折疊擱板(其位置吸引了許多人伏在上面睡覺,但實際效果……),讓大家對“朝發夕至”有了全新的認識。

魔都的夜晚充滿魅力,雖然不能真正卸去旅途的疲憊,卻用層疊的流光溢彩提前給頒獎典禮抹上濃重的幻想色調。出租車在高架橋上飛奔的半個多小時中,一座座被霓虹燈裝點的高大建筑從眼前閃過,它們的身影最終彌散在橘黃色街燈光照下氤氳的空氣中,使一切似真似幻。

眾人對抗著沉沉睡意,終于身背肩扛地將大量行李卸到早已預定的全季酒店門口。在這個略顯陰冷的半夜,新的一天已悄然開始。不過大家自然而然地都想把興奮留到下一個白天,因為眼下的當務之急是:盡快沖進房間洗澡睡覺。

19日是作者報到日。

上海正現出天氣多變的一面:天空有些晦暗,不時有雨點淅瀝。酒店大堂因此多少變得陰涼,幽幽的光線不時讓人連連呵欠,仿佛提示著睡眠的不足。

即便如此,陳雪媛和劉申禺兩位編輯仍早早出現在大廳里。她們在正對門口的桌子上準備了嘉賓簽到冊以及相關信息表格和參會時間表。桌前垂下一張紙,上面有“科幻世界嘉賓簽到處”字樣。

嘉賓們拖著行李陸續趕來。風塵仆仆的各位作者來到簽到臺前,往往讓笑意隱去旅途的疲憊,用自己最好的一面照亮這里。其實王晉康老師搶先眾人一步,已于前一晚到達;飛氘、陳楸帆帶著各自的女朋友前來;夏笳一襲白色裝束,表示為了環保不需要紙質時間表,直到編輯以折疊紙飛機相要挾;大劉到達較晚,便直接去參加當晚的歡迎晚宴。

20日全天的活動是銀河獎頒獎典禮和“未來科技大會”以及圖書簽售。

這天早上,隔著大盤的蔬菜色拉和成堆的培根肉,王編體會著餐廳里醞釀著的歡樂氣氛。作者和編輯們或三五成群地聚在一起,或一對一隔桌而坐,邊吃早餐邊交流。不少人為了能多聊上一會兒,不斷把面前的空盤子填滿——這恐怕是喚醒大腦的最佳方式。當然并不是每一個人都喜歡在早飯時聊天:大劉就孤獨地坐在一張小桌前。他身著黑色T恤,默默吃著,也許心里在想:他們是裝作不認識我吧?

上海兒童藝術劇場坐落于黃埔江畔,原世博園區內,現在歸宋慶齡基金會管理。這里經常上演兒童劇及舉辦與少年兒童相關的活動,能同時容納一千零八十八位觀眾。它是一座頗具現代感的環形建筑,上寬下窄,仿佛一架隨時能夠升空的飛行器。劇場內的主體空間呈圓形,觀眾席圍繞中心的舞臺布置,這構成了不同以往概念的演出環境。如果抬頭看的話,會發現頂棚交錯的金屬支架,凌亂中又隱藏著某種規則。

走出大巴的嘉賓們坐在正對劇場屏幕的最前排,從觀眾入場開始就被粉絲們團團圍住。簽名、合影、簡短的交流,幻迷們激動的歡笑聲不時傳出。

九點半,身著白色晚禮服、身材高挑的女主持人宣布大會開始。這位舉止間滲出緊張感的主持人在之后又出場兩次,為大家介紹演講嘉賓,隨后便“被外星人抓走了”,再沒能上場。想必她的緊張正出于對這場意外的預感。好在眾演講人有預先排好的時間表作為參照,演講依舊有序進行:

理論物理學家李淼在《關于未來的幾點思考》中對科技奇點、人類未來的資源分配和文明發展方式等做了展望;

科幻作家韓松在《世界科技趨勢與科幻價值》中講述了科幻在打開科技創新思路方面的作用,并強調了科幻對現實的超越性;

科幻作家王晉康的《后人類時代宣言》,則將焦點集中在未來人類的生命形式上,呼吁大家重視可能到來的變革;

科幻作家陳楸帆在《實踐未來:科幻如何幫助企業解決問題》中,將企業人力資源中的“開放性”概念同科幻作品的性質進行對比,并由此引申到企業的實際經營與宣傳方式;

科幻作家夏笳的《時間都去哪兒了:關于時間旅行的FQA》,則對時間旅行的種種悖論進行解釋,通過澄清“蝴蝶效應”和“混沌理論”,從理論上給出“未來是一系列相關努力達成的”這一結論;

“硅谷發布”創始人楊琳樺直接從飛機場趕來,以《第九區:硅谷正在發生的事》為題,為大家介紹了高科技產業未來的發展趨勢;

演員莫小棋通過演講《當我們談論科幻時,我在希望什么》喚起了大家對國產科幻影視的關注;

科幻電影評論家嚴蓬(電子騎士)的主題演講《科幻電影的限制與未來》,則讓大家對以美國大片為代表的科幻電影所面臨的困境有了一個全新的認識;

中國科普研究所研究員王衛英的《中國科幻發展再思考》,從理論和社會效應的角度給大家一個審視和思考中國科幻的機會。

最后,在“鈦媒體”創始人趙何娟的主持下,大劉、張冉、“初創投資”創始人王映初和“明道”創始人任向暉進行了題為“夢的創造者”的高峰對話,就科幻文學的創作、發展與現實的關系等發表了各自的看法。某張椅子為了體現對高峰對話的意猶未盡,經工作人員兩次努力才被搬走。

傍晚時分,頒獎典禮終于開始。在一段關于銀河獎和《科幻世界》發展的催人淚下的片頭視頻之后,主持人回歸地球,開啟了銀河獎共十三個獎項的頒獎。值得一提的是,她比上午沉著老練許多,想來外星人把她抓走大半天是為了做特訓的。(什么?你說她不是上午那個主持人?嚴肅點好嗎,這可是銀河獎頒獎典禮!)

劉軍威(鯊魚丹)無疑是此次銀河獎最大的贏家。他獲得了最佳美術獎,由他繪制封面畫的《逃出母宇宙》則獲得了最佳長篇小說和最佳原創圖書兩項大獎。在大劉為他頒獎時,兩人相似的發型、眼鏡和面部輪廓更是通過觀眾熱烈的掌聲得到一致認可。

獲獎者的水晶獎杯主體是三層平面材料疊合構成的火炬形狀(SF兩字母疊加),安放在穩固的梯形基座上。本次銀河獎的獎金總額達到前所未有的十九萬元人民幣,這是《科幻世界》振興中國科幻事業決心的具體表現。

為了避免出現類似白天“口動PPT”的情況,副主編楊楓和圖書編輯拉茲幾乎全程都在幽暗的劇場控制室中照管相關視頻的播放。

劇場一樓大廳呈半環形,為此次大會特意分成書刊銷售區與作者簽名區。早在簽售作者(劉慈欣、王晉康、江波、夏笳、韓松、凌晨、潘海天、陳楸帆、寶樹)就位前,幻迷們就已經在大廳里排起長隊。位于銷售區的雜志社工作人員忙得不可開交,于是主編姚海軍充任導購,熱情地為幻迷們介紹作品內容,遞送包裝好的書籍,不亦樂乎。

簽售開始后,讀者們在臨時圍欄間有序排隊。隊伍隨著大廳的形狀一直延伸到門口。明亮的大廳顯得分外綿長,而簽售活動也一直延續到夜里。期間不斷有人到售書區詢問,抱走大疊的書刊。

21日早上,天空蔚藍而剔透,加上絲絲云絮和青蔥的草地,剛好成為米白色的射電望遠鏡最理想的背景。大家感嘆望遠鏡65米碗口直徑恢宏外觀的同時,紛紛在此留影。上海天文臺的這個部分本不對外開放,但為迎接眾科幻作家而破例。看來臺里潛伏了不少幻迷。

本次游覽負責人張瑤一路講解,讓大家了解到,這臺名為“天馬”的射電望遠鏡建成于2012年,是亞洲目前最大的主反射架可移動的射電望遠鏡,能夠接收從毫米波到米波的無線電信號。根據需要,望遠鏡可以切換不同的接收器。她還特意提到美國電影《超時空接觸》和《007之黃金眼》等都曾用射電望遠鏡取景,并希望到場的作者們也能寫出相關作品。

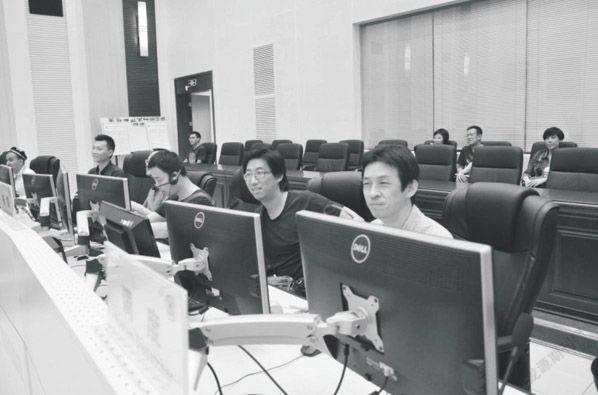

接著,大家進入望遠鏡的監控中心。屋里排布著眾多顯示屏和記錄設備。室內工作人員表示這棟樓里有不少涉密部分,但仍然耐心地回答大家提出的各種問題。提問的內容涉及無線電干擾、望遠鏡搜集的數據處理、地外生命探測、氣候對觀測的影響等。

下一個參觀地點是上海天文臺VLBI深空探測指揮中心。進入這個大廳的一剎那,幾乎所有人的腦中都閃過兩個畫面:其一是發射火箭時的倒計時;其二是發射成功后,工作人員在成排的工作臺前起立歡呼。

沒錯,我們就在這里。在了解到分布于不同地點的射電望遠鏡如何協同工作后,大家坐在操作臺前,在腦中過了把航天癮。王晉康老師更穿上淡藍色工作外套,站在總控制臺前對大家發表講話:“報告大家一個好消息:我們在月球上發現了嫦娥。”攝影師抓住大家笑成一片的瞬間,及時拍攝。

走出指揮中心,大家來到上海天文博物館。這座博物館也是早年的天文臺,位于佘山之巔。雖然“山巔”的海拔只有九十九米,卻是上海的最高點。天文臺由法國天主教傳教士建成于1900年,是我國第一座天文臺。天主教教堂與天文臺比肩而立是其特色之一。科學與宗教在此長期和諧共存。

大家在張瑤的引導下,參觀了雙筒光學天文望遠鏡等早期天文觀測設備,重歷了中國天文發展史,并仰望虛擬星空。

整個參觀游覽過程中,有兩位作者一直在忙碌,用行動展現了他們的專業素養。

鯊魚丹是其中一位。他手握相機,從周圍尋找優美的景致,發現適宜的構圖。在手機信號堪憂的山上,眾編都留出一只眼睛關注他的位置。當被問及是否在為創作搜集素材時,他表示實際上能采用的素材不足千分之一。

而另一位則是韓松老師。只見他左手拿筆記本,右手執筆,連走路時都不停地做著速記。這種對職業身份的自覺,足可成為大家學習的榜樣。

科幻世界創作筆會

科幻世界創作筆會一直以來都是銀河獎頒獎典禮的自然延伸。

這次筆會在上海佘山的森林賓館進行。會場的桌椅圍繞投影機呈U形布置,開口朝向熒屏。

在副主編楊楓簡單的開場白之后,圖書部負責人拉茲對《科幻世界》圖書的整體情況和未來發展作了介紹。編輯部主任劉維佳隨后則做了“如何為大眾寫作”的主題發言,為筆會提供了基礎議題。在隨后的發言中:

阿缺以嚴肅的方式強調了科幻作品中幽默的重要性;

夏笳在理論的層面講述了科幻現實主義,并表達了對定位科幻的多重標準并存的愿望;

嚴蓬(電子騎士)從科幻電影出發,闡述了對于類型文學和“雅俗”之分的看法,表示科幻文學可以通過映射現實而有很大的發展空間;

鯊魚丹在大家略微犯困時自告奮勇,打斷單純的講述,以插畫作者的身份,投影大量圖片實例,為大家展示了雜志社書籍封面的進化歷程,并將之其與國外出版物進行對比,提出了自己的建議;

江波表達了對過度注重市場化而使作者成為商業流程中一個環節的擔憂,提醒大家勿忘寫作的初心;

王晉康認為需要通過時間來磨合市場需求與作者創作傾向間的矛盾。

劉慈欣、凌晨、汪彥中、張冉、寶樹、墨熊、索何夫、韓松、陳楸帆、飛氘、王衛英等作者也紛紛發言。

多數作者認為這次筆會將帶來不同以往的改變。主編姚海軍則將之比喻為薛定諤那只難以捉摸的貓,既希望大家講出對科幻的想法,又提示不要因此使科幻的內涵固化。

筆會上發生了哪些可能影響中國科幻未來走向的大事,又出現了怎樣的新觀點呢?相關資料正在緊張地整理中,具體內容將刊登在下一期雜志上。敬請期待。