鎮海棘螈 被時光遺忘的恐龍同行者

張路楊

開啟棘螈探尋之旅

第一次做出想要去拍攝鎮海棘螈的決定,是一個陽光明媚的下午,彼時我抱著冰潤的西瓜吹著冷氣,坐在北京工作室的電腦前無所事事地刷著微博,突然發現一個新的鎮海棘螈分布地的消息進入視線。我留言說這種動物數量很多,并不難找,我的朋友水伯說你自己一定拍不到,不服就來寧波試一下。于是我回復說,好吧,我與你打賭。

而此時我正端著沉重的相機以及連接在一起的兩個外置閃光燈,氣喘吁吁地走在潮濕而悶熱的寧波丘陵山中,速干衣的面料沁透了汗水完全黏在衣服上,黑白相間的白紋伊蚊隔著褲子在我腿上咬了三四十個包,甚至連眼瞼都被叮得腫了起來。我喘息著停下步伐,看著身后與我同樣狼狽的水伯,暗自沮喪只因為一個口頭的約定而把自己搞成這副狼狽模樣。我們已經開著車在寧波的山間穿行了兩天,明天一早我就要飛回北京,卻還沒能拍到鎮海棘螈。

鎮海棘螈,國家二級保護兩棲動物,行動緩慢,有著大個壁虎狀的外形與黑色粗糙的皮膚,漆黑的眼睛與堅硬的棘刺。與在中國分布的其他種類的蠑螈不同,鎮海棘螈的皮膚并不似魚般滑溜,反而干燥且有著堅硬的突起,或許這些外形也敘述著它們古老的存在歷史。鎮海棘螈的化石標本表明,這種古老的動物已經在地球上生存至少五千萬年了,說它們曾經是恐龍的同伴亦不為過。在這千萬年的滄海桑田中,日本島鏈與大陸分離,分布于琉球的琉球棘螈種群與鎮海棘螈分離,成為了獨立的物種;而分布于大陸的鎮海棘螈則因為氣候變化,分布范圍一再減少,至今只分布于浙江寧波周邊幾處山區。

“所以你覺得這個種群的分布范圍會越來越窄?”我直起身子看著水伯,我們正在搜索一條岸邊滿是落葉的小溪,水伯彎著腰,在對岸的石堆邊輕輕翻開落葉層,檢查有無鎮海棘螈出沒的痕跡。

“是這么回事兒,雖然我們不斷地在發現新的種群,可是因為臺風或是干旱等等的天氣因素,實質上的種群范圍肯定在逐漸地縮小,就像西橋村山邊被修路占了的池塘,能產卵的地方因為各種各樣的原因在逐漸變少。”

事實上我們已經因為臺風帶來的暴雨,耽誤了整整兩天的時間,今天雨勢略微,在寧波的最后一天,我執意要讓水伯帶我去上山拍照,不但為了打賭不輸給他,更因為不想與鎮海棘螈這種瀕危的動物失之交臂。

意外收獲——義烏小鯢

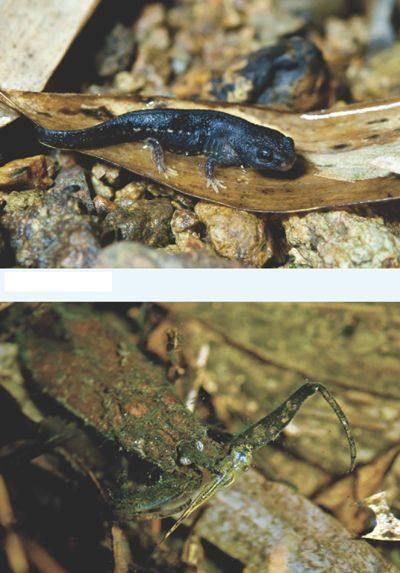

“有東西!”水伯突然揮手叫我,我快步趟著水走過小溪,他的頭燈光柱直直地指著落葉建一個灰藍色的小動物。

“義烏小鯢!”

是一只義烏小鯢的幼體,估計兩個月前,它剛剛褪去外腮登上陸地。在漆黑的身體底色上是密布的糖霜般的銀邊寶藍色花紋,這是幼體最鮮明的特征,成年之后它的糖霜樣藍紋將會迅速暗淡。這個小家伙好奇地用烏黑的眼睛望著這兩個打擾它休息的“巨獸”,趁著它沒有退卻的念頭,我迅速調整相機的設置,給她拍攝了幾張肖像照。

“可惜不是鎮海棘螈啊。”水伯在一旁略帶嘲諷地看著我拍攝。身為浙江人的他已經把全省的兩棲類動物拍了個遍,甚至一些云南和廣西的兩棲動物也拍攝過。他深知鎮海棘螈并非容易拍攝,除非有十足的運氣,不然像他這樣一有時間就上山的自然拍客,怎么會只見過兩次呢。

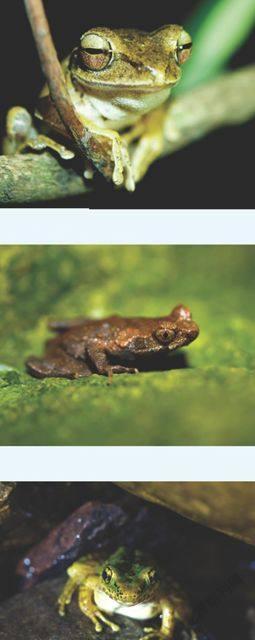

“是這么回事兒,誰都不想錯過一個拍攝瀕危物種的機會,尤其在物種滅絕概率這么高的情況下,更何況我還與你打了賭呢!”我收起相機,將剛才覆在這只義烏小鯢頭頂的落葉重新蓋好。兩棲動物天生是一種弱小的類群,它們的幼體——蝌蚪,沒有魚類可以快速游動的技能,也沒有用于抵抗的尖牙。就在這條溪水稍稍下游的池塘里,我和水伯看到了一群合征姬蛙的蝌蚪,有著鮮艷的金屬光澤、如小魚一般,正在被一只大田鱉肆意地捕殺。這些蝌蚪的父母就藏身于池塘邊的竹林里,依靠隱秘的保護色捕食節肢動物,以維持自己的生存。動物界有時候很奇怪,合征姬蛙需要去捕食甲蟲等節肢動物,而大田鱉或是溪蟹這些冷酷的節肢動物則會捕食蝌蚪及成蛙,自然界每時每刻都在如此輪回著。在竹林中還棲息著鎮海林蛙,隱秘的保護色讓我幾乎沒能發現它,在我拍攝一只山蝸牛的時候,它出其不意地跳到我的肩膀上,又跳回到竹葉堆上一動不動。我四下張望沒有發現,直到它再次跳躍,我才拍下了它的保護色與環境融為一體的畫面。

歷盡艱辛終尋獲

大多數兩棲類動物都是機會主義捕食者,在向溪流的源頭進發的路上,我們觀察到了多種蛙類守在溪流邊,等待著捕食到水中產卵的各種昆蟲:淡肩角蟾、華南湍蛙、花臭蛙和斑腿泛樹蛙。其中斑腿泛樹蛙還在繁殖期,我們看到的這只孤單的雄性在小水塘的一段樹枝上,每間隔2兩三分鐘,它就會寂寥地叫上幾聲,看看有沒有雌性能回應它的求愛,但至少在我們離開前,它還沒能得償所愿。

我又能否得償所愿?還是像它一般失意而歸?悶熱潮濕的林間,蚊蠅叮咬的困苦,當然還有來自于水伯玩笑般的嘲諷,都不及沒有收獲時心里那種嚴重的失落感折磨人。天色已經完全黑了下來,我們還在不斷翻找落葉層和水邊,查看石頭下邊是否有心儀的那種小動物。我關閉掉頭燈仰望頭頂的星空,四周唯有蟲鳴與蛙叫。離開了都市中的人類,我仿佛與各種動物很快就融為一體,習慣黑暗,習慣森林中的環境。

“有了!真是算你走運!”水伯大功告成一般地直起腰,只見他身前的一塊石頭下邊探出一個小小又發扁的頭,有一段時間,甚至有一兩分鐘,它動也不動,我覺得它好似進入了長久的睡眠,直到它緩慢地抬起頭,我深吸一口氣拿起相機,準備開始給這個小家伙拍攝肖像。

年幼的鎮海棘螈,甚至可能是今年剛剛出生的,它背上的棘刺還不是那么的明顯,只能看到一些若隱若現的白色凸起。那些凸起將逐漸發育成角質的顆粒,甚至是棘刺,在它們遇到捕食危險的時候用于反抗。

物種保護發人深思

找到這個幼體后,我并沒有特別的激動,反而感覺異常的寧靜,水伯也并不做聲,只是在一邊安靜地看著我一張又一張地拍攝這個小家伙。鎮海棘螈除了在出于北侖的、面積極小的保護區內可以獲得一定庇護外,剩余棲息地的種群都面臨著滅絕的風險。水伯也與相約前來拍攝的愛好者約定,不將這個分布地的信息透露給更多人。兩棲動物的非法采集極為有利可圖,2013年荷蘭科學家就曾爆出東京有人以500美金每只的價格販賣兩只鎮海棘螈。水伯期望自己每年都可以來觀測這個繁殖地的鎮海棘螈,“但愿不會消亡。”他在一旁欣慰地如此道來。

后來我又很幸運地拍攝到了一只成體的雌性鎮海棘螈,以及更上游水塘中處于蝌蚪期的鎮海棘螈。口頭打賭的勝利并未使我獲得喜悅,反而逐漸陷入了緩慢而灰暗的思索。公路、村莊、農田,人類的附屬環境不斷沖擊著自然的生境,我們所處的這一片山區已經被人類分割成了一片生態孤島,這里的鎮海棘螈也沒有辦法和其他地區的同類進行基因交流,長此下去早晚會種群全滅。我與水伯了解這一點,但又深感無能為力。結束這一天的拍攝,當我收集攝影器材,轉身準備下山走出山林的時候,只能深深地祈禱自己給這些小生靈拍攝的照片,不會是這個物種最后的肖像。