新疆農村少數民族老年人養老現狀

強國民

(石河子大學商學院,新疆 五家渠 831300)

截至2010年,新疆60歲以上的老年人已達233.54萬,占總人口的10.8%〔1〕。新疆老年人口正以每年4.36%的速度增長,高出全國1.16個百分點〔2〕。到2050年,新疆老年人口將占總人口的1/3,成為重度老齡化地區之一。而且,新疆人口老齡化呈現明顯的城鄉倒置現象,農村人口老齡化程度高于城鎮。據統計,目前新疆農村老齡人口約110.42萬人,占新疆全部老齡人口的54%〔3〕。新疆少數民族農牧民集中分布在以南疆三地州(喀什地區、和田地區、克孜勒蘇柯爾克孜自治州)為重點的塔克拉瑪干沙漠干旱荒漠地區和以北疆天山、阿爾泰山為重點的高寒農牧貧困區,自然條件惡劣,貧困化程度嚴重。貧困化使少數民族老年人在養老保障方面面臨較大的經濟壓力。本研究將以調查問卷結果為依據,針對新疆農村少數民族老年人養老來源、養老效果及養老期望中存在問題,提出相應對策建議,以促進老年人養老保障體系的不斷完善。

1 資料與方法

1.1研究對象 本研究將新疆農村少數民族老年人作為研究對象,共發放問卷500份,回收有效問卷387份,有效率為77.4%。研究對象主要分布在新疆13個地區;喀什地區和伊犁哈薩克自治州是新疆少數民族人口最多的兩個地區樣本量各占約25%;其次為阿克蘇地區,約占12%;其余各地區比例均不足10%。在被調查對象中,從民族分布情況來看,維吾爾族、回族、哈薩克族近90%,其中維吾爾族占到約53%,這與新疆少數民族人口總體分布情況基本一致。從受教育程度來看,初中及以下文化程度占78%,其中小學及以下文化程度占46%,這與新疆少數民族農牧民文化程度偏低的總體現狀基本相符。從以上情況來看,調查樣本具有較好的代表性。

1.2方法及內容 本次調查采用定性和定量研究相結合的方法。問卷內容主要包括4部分:(1),居住方式:主要包括老人與子女同住、老人獨居、依靠養老院等方面;(2)養老來源:主要包括日常開支來源、生活照料來源、精神慰藉來源三個方面;(3)養老效果:主要包括經濟保障、生活照料、精神慰藉以及總體感覺4個方面;(4)養老期望:主要包括經濟來源、生活照料和精神贍養3個方面的期望途徑。設置題型主要以多項選擇題為主,開放式問答題為輔。

2 結 果

2.1居住方式 當被問及居住方式時,有60.43%的人選擇與子女一起居住,有33.44%的人選擇老兩口住,5.83%的人選擇獨住,沒有人選擇住養老院。這表明新疆農村少數民族老年人中,老人與子女同住的傳統習俗依然占據主導地位。在新疆少數民族傳統養老文化中,父母身邊通常要留下一個最年幼的兒子,作為養老送終的依靠,獨生子一般不分家〔4〕。但是,在少數民族農牧民中子女與父母分開住的比重在不斷增加,以家庭養老為主的單一模式正在發生變化。主要原因:(1)計劃生育政策的影響。依據《新疆維吾爾自治區計劃生育辦法》,新疆農村少數民族農牧民可以生育3個子女,這一政策的推行,使得“多子多福”、“養兒防老”觀念根深蒂固的少數民族家庭,相對于計劃生育政策實施以前,規模縮小了,這導致新疆農村少數民族農牧民傳統的“還子”防老、“養子”防老的執行者人數在縮減〔5〕。(2)勞動力轉移政策的影響。為了提高生活在貧瘠土地上的少數民族農牧民的家庭收入,新疆自2004年開始實施農村勞動力轉移培訓陽光工程,推動農村勞動力轉移就業〔6〕。

2.2養老來源 當被問及老人日常開支的來源時,有62.67%的人選擇子女供給,24.85%的人選擇自己耕種,5.83%的人靠養老保險,3.99%的人靠政府救助,3.07%的人靠其他方式。這說明新疆農村少數民族老年人養老來源以子女為主,家庭養老仍是最主要的養老模式。而且,新疆少數民族農牧民多聚居在土地貧瘠的地區,自然條件惡劣,家庭收入普遍較低,在少數民族聚居的貧困地區,子女生活困難,因此,經濟上很難完全盡到贍養義務〔7〕。另一方面,受惡劣生活環境的影響,新疆農村少數民族老年人一般自理能力很強,他們盡可能自我照料而不加重子女負擔,在傳統家庭中,他們不僅是被贍養者,也是家庭經濟收入的一部分。

當被問及老人生活照料來源時,有54.29%的人選擇靠子女照料,31.09%的人選擇自己照料,13.8%的人靠老伴照料,沒有人選擇養老院照料。當被問及60歲以上老人精神慰藉來源時,有64.42%的人選擇子女關心,28.83%的人選擇老伴陪伴,3.68%的人選擇自己想辦法,3.07%的人選擇政府關心。這充分說明,在生活和情感方面,一半以上的家庭仍然要靠子女,但同時也應看到,隨著少數民族生育觀念的變化、生產生活方式的變化、外來文化的影響,子女與老人的情感交流機會在減少,并非所有子女都能履行生活照料與精神慰藉義務。而且,在新疆農村少數民族老年人中,社會養老方式還無法接受,這對當前養老保障體系建設提出嚴峻挑戰。

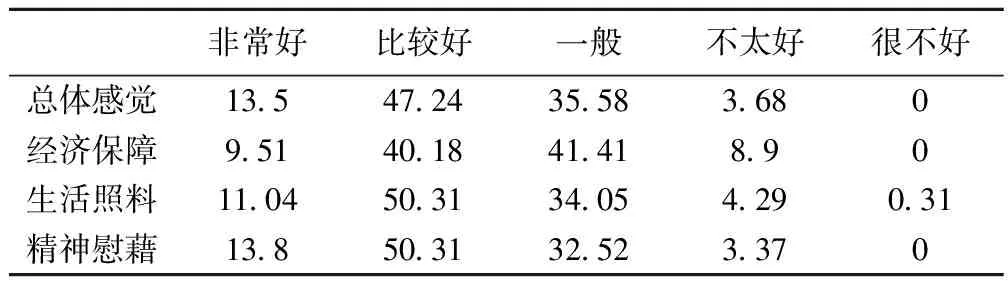

2.3養老效果 在調查養老狀況滿意度時,如表1所示,有60.74%的人總體感覺非常好或比較好,僅有3.68%的人認為不太好或很不好。這一方面說明,主要依賴于子女的家庭養老模式仍是少數民族農牧民認為效果良好的養老方式。另一方面也表明,生活在荒漠化邊緣與偏遠山區的新疆少數民族農牧民,受傳統的生活方式及宗教信仰的影響,大多對外面的世界不羨慕也不追求,對老年生活的期望值不高,更容易知足,這一觀點與以往多數學者的研究是一致的。具體來看,經濟保障方面的效果低于生活照料與關心體貼方面,這與新疆少數民族農牧民經濟收入偏低〔8〕有密切關系。由此可見,南疆三地州的農村居民家庭人均純收入遠遠低于5 919元的全國平均水平,低于4 642.67元的新疆平均水平。家庭收入偏低是導致新疆少數民族農牧區老人的經濟保障難以滿足的主要原因。

精神慰藉方面的效果高于經濟保障與生活照料方面,這與新疆獨特的養老文化有密切關系。新疆少數民族農牧民在長期的生活生產過程中形成了以“尊老敬老、互助互愛、孝敬父母”為基礎的具有民族特色的養老文化。如進門時請老人先進,吃飯時請老人坐入上席,無論什么場合都不能從老人前面穿過,遇到老人必須畢恭畢敬地祝福問候,晚輩不許在長輩面前抽煙、喝酒或說臟話等〔9〕。尊老敬老的氛圍對子女的養老行為有一定的約束性,這使得老人更能感受到子女的尊重與關心,因此,精神慰藉的總體感覺較好。

表1 新疆農村少數民族老年人養老滿意度(%)

2.4養老期望 當被問及期望養老的經濟來源時,有82.4%的人期望靠子女贍養,67.2%的人期望靠自己(勞動、儲蓄、財產),57.8%的人期望靠養老保險,28.2%的人期望靠老伴,25.3%的人期望靠政府救助,1.6%的人期望靠其他途徑。當被問及期望養老的生活照料方式時,有85%的人期望靠子女照顧,61.8%的人期望靠自己,59%的人期望靠老伴,16.3%的人期望進養老院,9%的人期望雇人照顧,1.8%的人期望其他方式。當被問及期望養老的精神慰藉方式時,有82.6%的人選擇期望靠子女,73.6%的人期望靠老伴陪伴,50.9%的人期望找鄰居、朋友聊天,49.4%的人期望靠自己,30.2%的人期望靠政府提供的老年文化娛樂設施,2.7%的人期望其他方式。這充分說明,依賴子女的家庭養老方式仍是新疆農村少數民族老年人期望的主要途徑。其次,新疆農村少數民族老年人更多的選擇依賴自己或者老伴的方式來養老,這說明家庭在養老期望中的重要性。長期以來,新疆農村少數民族農牧民生活方式相對封閉、保守,家庭成員之間的互助性與依賴性較強,他們對新鮮事物接受速度較慢,因此,他們對依賴于子女的家庭養老模式期望極高,其次是靠自己、靠老伴,對其他養老模式的期望偏低。這也證明了“養兒防老”觀念在少數民族農牧民群體中依然占據主導地位。

3 討 論

本次調查得出如下結論:(1)新疆農村少數民族老年人的養老方式以家庭養老為主,養老效果總體感覺良好。但受計劃生育政策、農村勞動力轉移就業政策的影響,家庭養老模式遇到挑戰。(2)新疆農村少數民族老年人的日常開支主要依賴于子女,其次來源于自己種地,由于經濟條件落后,貧困化問題突出,老年人經濟保障效果相對生活照料與精神慰藉效果偏差。(3)新疆農村少數民族老年人的生活照料與精神慰藉來源以子女為主,由于受傳統養老文化的影響,子女贍養老人的行為受到社會輿論的約束,盡管家庭收入偏低,但老年人受到子女的尊重與關心,精神慰籍效果較生活照料與經濟保障偏好。(4)受綠洲文化的影響,新疆農村少數民族家庭成員之間相互依賴、相互幫助,他們對新鮮事物接受速度較慢,因此,他們對依賴于子女的家庭養老模式期望極高,其次是靠自己、靠老伴,對其他養老模式的期望偏低。

基于新疆農村少數民族老年人養老現狀,應采取以下措施應對養老問題:(1)建立健全新疆農村少數民族農牧區反貧困長效機制:新疆農村少數民族農牧民收入偏低,貧困人口較多,造成貧困的主要原因可以分為兩類:自然條件惡劣,生態環境脆弱、基礎設施落后等客觀因素;少數民族農牧民文化素質較低,漢語言能力較差,且安于現狀,缺乏進取意識等主觀因素。因此,有序而持久的實施生態環境改良、基礎設施建設、移民、雙語教育、勞動力轉移培訓與就業等反貧困政策尤為重要。在此基礎上,密切關注老齡人口貧困問題,防止因老返貧、因病返貧的發生。(2)利用對口援疆新機遇,調整產業結構,發展農牧區地方經濟,促進勞動力原地就業。充分利用國家新一輪對口援疆的良好契機,調整農村產業結構,發展特色經濟,大力促進當地經濟可持續發展。借助喀什特殊經濟開發區、霍爾果斯特殊經濟開發區的平臺,充分發揮政策優勢,加快當地經濟建設的步伐,促進少數民族農村剩余勞動力當地就業。(3)充分重視家庭養老的作用,同時宣傳社會養老的新觀念,強化社會養老功能。尊老敬老是新疆少數民族家庭養老文化的精髓,在這種觀念的影響下,老人與子女共同生活,子女照顧老人的日常生活,老人幫助子女照料家務,這種相對穩定的養老模式是任何一種其他的養老模式所不能替代的。隨著經濟、社會、文化環境的變化,這種單一的養老模式正在面臨著各方面的壓力,而少數民族農牧民思想保守、接受新事物速度慢,收入偏低,貧困化問題突出。因此,大力宣傳社會養老的新觀念,推行普惠式的養老保險制度,強化社會養老功能,可以在一定程度上緩解家庭養老的壓力。

4 參考文獻

1哈力木拉提.新疆進入人口老齡化社會〔EB/OL〕.http://www. tianshannet.com.cn/news/content/2011-03/22/content_5684278. htm, 2011-03-22/2012-08-22.

2高 紀.全區212萬老人迎來自己的節日〔N〕.新疆都市報,2010-09-15(A04)

3吐熱尼古麗·阿木提,阿里木江·阿不來提.新疆農村人口老齡化趨勢預測及其影響分析〔J〕.新疆師范大學學報(自然科學版),2012;31(1):1-9.

4阿里木江·阿不來提,努爾比亞·庫爾班.維吾爾族傳統養老文化與社會養老方式的對接〔J〕.邊疆經濟與文化,2012;(2):55-7.

5武曉雯.文化視角下的西部民族地區農村養老保障研究—以哈薩克族“還子”制為例〔J〕.陜西行政學院學報,2009;23(1):12-4.

6史傳芝.“十二五”新疆轉移千萬人次農業富余勞動力〔EB/OL〕. http://www.wlmqwb.com/2852/201012/t20101214_1547388.shtml,2010-12-14/2012-08-22

7李慧娟,米迎海.南疆少數民族新型農村養老保險試點評析—以喀什地區麥蓋提縣為例〔J〕.西北人口,2011;32(1):114-8.

8新疆統計局,地縣經濟〔EB/OL〕.http://www.xjtj.gov.cn/stats_data/dxjj/,2012-08-22

9王海霞.農村維吾爾族的非制度化補充性撫養機制—以克日希兩村為例〔J〕.人口與發展,2008;14(1):77-81.