中國東部陸殼洋幔型巖石圈及其形成機制

萬天豐, 盧海峰

(中國地質大學(北京) 地球科學與資源學院, 北京 100083)

在中國現代地質學的研究過程中, 幾乎所有學者都一直認為中國東部大陸地塊既不是典型的地臺或造山帶, 也不像世界上其他的大陸巖石圈板塊或碰撞帶。其特點是中國東部的中朝板塊在古元古代,揚子板塊在新元古代, 華夏板塊在早古生代末期就已分別構成統一的結晶基底, 在元古代或早古生代末期它們都已經成為穩定地塊。 但是在中、新生代卻發生了強烈的構造–巖漿作用。于是, 在大地構造單元的屬性上, 中國東部就被許多知名的學者分別命名為地臺活化(Huang, 1945; 黃汲清等, 1964), 地洼區(陳國達, 1960, 1998), 陸緣活化(任紀舜等,1980, 1990, 2000), 臺褶帶(馬杏垣等, 1961; 北京地質學院區域地質教研室, 1963), 板內造山帶或陸內造山帶(趙宗溥, 1995; 葛肖虹, 1989; 崔盛芹, 1999;宋鴻林, 1999; 張長厚, 1999)等。近年來, 不少學者則以“華北克拉通的破壞”為命題進行了很多有益的研究(吳福元等, 2008; 朱光等, 2008; 朱日祥和鄭天愉, 2009; 朱日祥等, 2011, 2012; 張宏福, 2009; 徐義剛等, 2009; 陳印等, 2009)。這些構造術語的提出,都有它們一定的根據與合理性。不過, 由于過去缺乏深部的地質、地球物理與地球化學資料, 所以長期以來盡管都知道中國東部地塊存在很多特殊性,但是并沒有深究其根本原因, 并由此引發了一些爭論, 提出了很多的假說。

筆者在系統研究和學習中國大陸巖石圈板塊地質構造、地球化學與地球物理資料的基礎上(Wan,2011; 萬天豐, 2011), 逐漸認識到: 在中國東部存在著特殊的巖石圈結構, 即巖石圈上部為有限減薄的陸殼, 而其下的巖石圈地幔則為相當薄的大洋型地幔, 此種巖石圈可簡稱為“陸殼洋幔型巖石圈”, 是一種洋陸過渡型的巖石圈。它既不同于較厚的大陸型巖石圈(陸殼陸幔型, 總厚100~200 km, 其中大陸型地殼厚30~45 km, 大陸型地幔厚70~100 km左右);也不同于很薄的大洋型巖石圈(洋殼洋幔型, 總厚50~60 km, 其中大洋型地殼厚≤10 km, 大洋型地幔厚 40~50 km)。

Melcher et al. (2002)曾最先報道過與我國東部具有相類似的巖石圈結構, 他們發現在阿爾卑斯碰撞帶形成過程中, 陸殼可推覆、滑移到歐洲與非洲大陸之間的大洋型地幔之上, 他們將此種地幔稱之為“大陸下的前大洋地幔”(pre-oceanic subcontinent mantle)。他們的成果對筆者的研究很有啟發。

本文將闡述中國東部巖石圈的厚度變化、結構特征、巖石圈類型轉換時間以及巖石圈轉型的動力學機制等問題。有鑒于上述問題均為當前地學界討論的熱點, 筆者在此僅提出自己不太成熟的見解,拋磚引玉, 以供同行們研討。

1 東部巖石圈厚度的變化

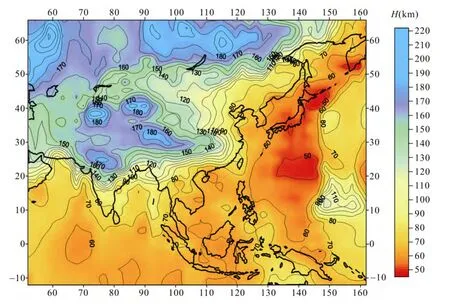

關于中國東部存在較薄的巖石圈, 最早是 1990年由山西地勘局物化探研究院邢集善等人采用地震層析的方法, 發現中國東部(太行山以東)巖石圈厚度明顯較薄(約 80 km)的現象(未公開發表), 其后他們的圖件被國內外許多學者所引用和研討。Fan and Menzies (1992), Menzies et al. (1993)首先公開發表文章, 依據金伯利巖形成深度, 推測在古生代及以前時期中國東部巖石圈厚度約為200 km, 明確地指出了中生代以來巖石圈厚度減薄了120 km (引用了國內未公開發表的成果)。以后, 此結論被大量的幔源包體的初始形成深度資料(用二輝石溫壓計估算結果, 來大致推算巖石圈厚度)和更多的地球物理探測成果所證實(Wan et al., 1996; 蔡學林等, 2002; 路鳳香和吳其反, 2005; 王亞妹和萬天豐, 2008; Li,2010; 圖1和圖2)。因而, 中國東部巖石圈在侏羅紀以來大多數地區平均厚度只有70~80 km的認識, 得到多數學者的認同。

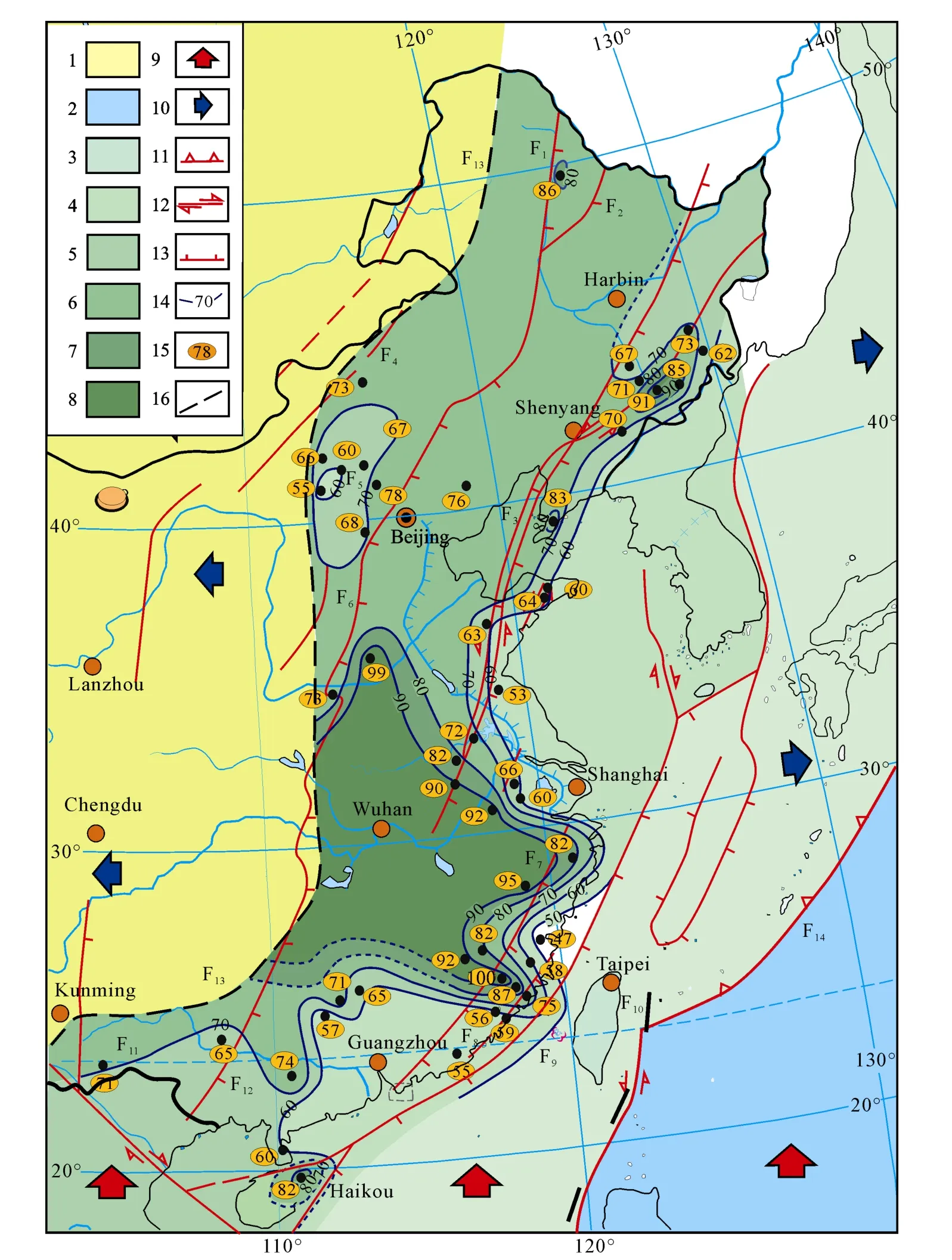

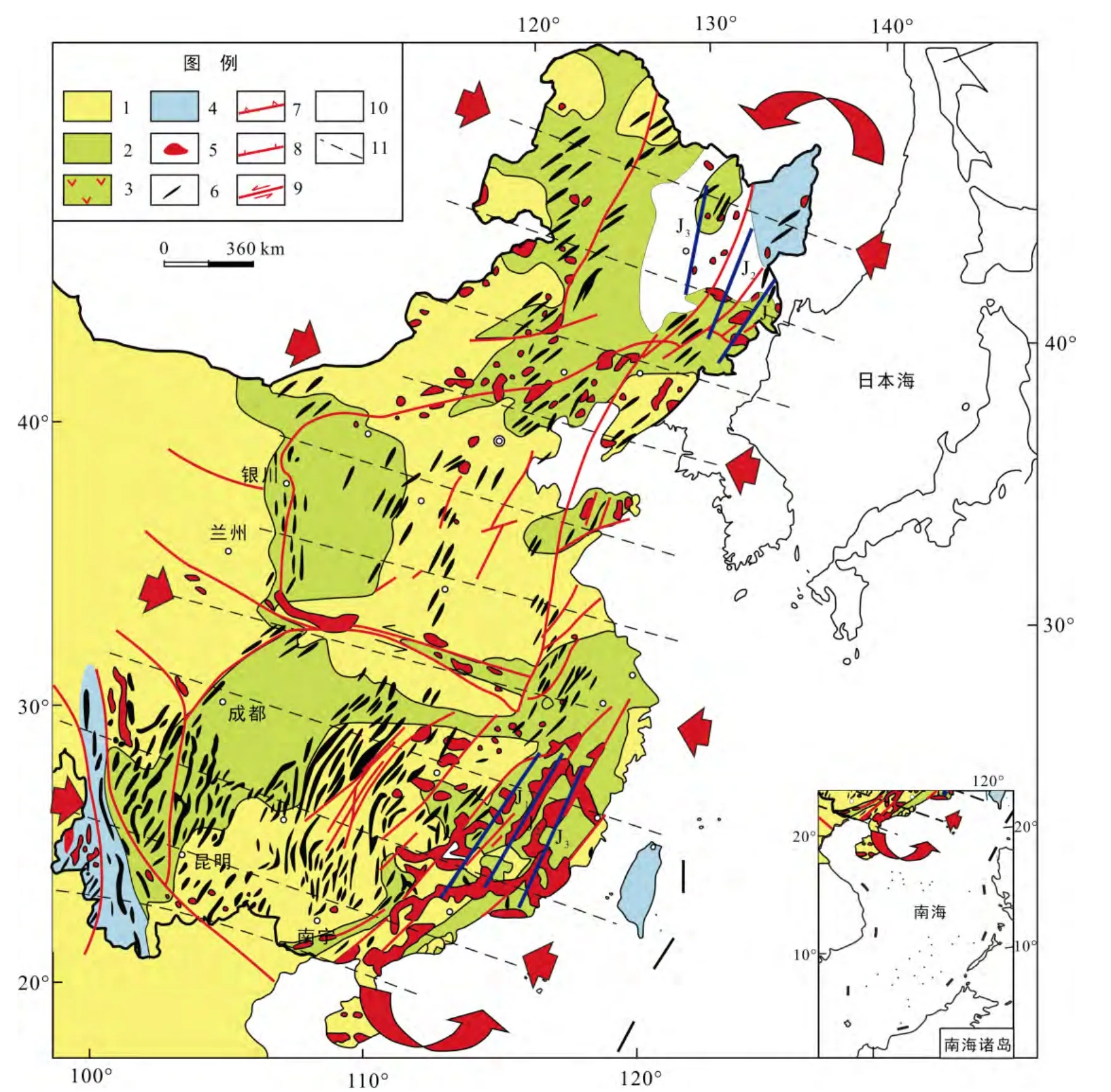

在圖 2內, 作者特別標出了中國東部巖漿活動劇烈區與西部微弱區的分界線(圖2中F13)。 巖石學者將此稱為中國東部的“巖漿巖線”(薛懷民, 私人通訊)。 此界線北起鄂霍茨克海, 經大興安嶺西側、中蒙邊境、山西中部、鄂西、湘西到滇東, 向南還可延伸到泰國西部達府一帶。此界線就是亞洲東部較薄巖石圈的西界, 此界線以東地區, 多數地區巖石圈厚度為 70~80 km, 其中地殼厚 30 km 左右 (屬于略微薄一點的陸殼), 巖石圈地幔厚 40 km 左右(其厚度與大洋型巖石圈地幔差不多)。只是在武漢及其附近地區巖石圈厚度較大, 可達 90 km左右。而在此界線以西地區, 巖石圈厚度均較大, 為 100~180 km,屬于普通型或增厚型大陸型巖石圈, 其中地殼厚40~60 km, 巖石圈地幔厚度達60~120 km(圖1)。中國東部巖石圈類型轉變界線, 也即東部巖漿活動劇烈區與西部微弱區的分界線在現代重力梯度陡變帶(殷秀華等, 1988)的西側, 兩者位置相當接近。

圖1 東亞-西太平洋巖石圈厚度分布(據S波地震層析成果; 蔡學林等, 2002; Li, 2010)Fig. 1 The lithosphere thickness of eastern Asia–western Pacific Ocean (Based on the S wave seismic tomography; Cai et al., 2002; Li, 2010)

1. 巖漿活動微弱的陸殼區; 2. 大洋巖石圈(厚度小于50~60 km); 3~8. 具有顯著巖漿活動的陸殼區, 巖石圈厚度分別為: 3. 可能在60 km左右,數據不足, 4. 60 km左右, 5. 60~70 km, 6. 70~80 km, 7. 80~90 km, 8. >90 km; 9. 板塊縮短方向; 10. 板塊伸展方向; 11. 板塊俯沖帶或逆斷層;12. 走滑斷層; 13. 正斷層; 14. 巖石圈底面等深線; 15. 各地點巖石圈底面深度(據二輝石溫壓計所推斷的幔源包體起源深度資料, 并進而大致推測巖石圈底面的可能深度); 16. 巖漿活動劇烈區與微弱區的分界線, 即西部大陸型巖石圈與東部陸殼洋幔型巖石圈的分界線。斷層編號:F1. 大興安嶺北段斷層; F2. 小興安嶺斷層; F3. 郯城–廬江巖石圈斷層帶; F4. 錫林郭勒斷層; F5. 張北–大同斷層帶; F6. 太行山東緣斷層;F7. 浙閩中部(新昌–衢州–明溪)斷層帶; F8. 龍海–汕頭斷層帶; F9. 澎湖斷層; F10. 臺灣東部與北部斷層; F11. 滇東南斷層; F12. 桂南–雷州–文昌隱伏斷層; F13. 巖漿活動劇烈區與微弱區的分界線, 即中國西部大陸型巖石圈與東部陸殼洋幔型巖石圈的分界線, 也即東亞薄巖石圈的西界;F14. 陸殼與洋殼間俯沖帶, 即東亞薄巖石圈(陸殼洋幔型)的東界。

現代中國東部較薄巖石圈之東界是太平洋板塊、菲律賓海板塊與亞洲大陸之間的海溝–俯沖帶(圖1、2)。因此, 中國東部較薄的巖石圈, 其實應該稱之為“東亞薄巖石圈”, 其范圍包括了中國東部,俄羅斯的遠東地區, 朝鮮半島, 印度支那半島的大部分地區, 日本列島, 菲律賓群島, 以及印度尼西亞北部等地區。東亞薄巖石圈(陸殼洋幔型)的厚度,在大陸上一般為70~80 km, 海域和群島地區的厚度一般在60~70 km左右。只不過, 在現代西太平洋地區俯沖帶西側的島弧帶內, 受俯沖、擠壓作用的影響, 陸殼可以適當增厚。

那么教師“支架”能起到哪些作用?什么樣的教師“支架”才更有效?影響教師“支架”起作用的因素有哪些?本文試圖從社會文化理論視角并基于先前實證研究結果對這些問題進行探討。

而太平洋板塊和菲律賓海板塊的大洋型巖石圈厚度經常在50~60 km左右, 其中洋殼厚度不及10 km, 大洋型巖石圈地幔的厚度通常為40~50 km,它們都屬于正常的大洋型巖石圈(Wan, 2011; 萬天豐, 2011)。

在中國大陸大興安嶺–晉中–湘鄂西–滇東一線以東地區, 侏羅紀–早白堊世早期(200~135 Ma)的構造–巖漿活動相當強烈, 即發生了燕山構造事件(Weng,1927), 這是一次重要的構造體制轉換時期(翟明國等, 2003; 楊宗永和何斌, 2013)。 燕山期形成的巖漿巖分布面積達229000 km2以上, 占全國所有巖漿巖出露總面積的25%左右(程裕淇, 1994; 萬天豐, 2011;Wan, 2011), 為中國東部構造–巖漿活動最強烈的時期。巖漿活動以中–中酸性為主、并以鈣堿系列為主要特征, 火山巖噴發以雙峰式(玄武巖與流紋–粗面巖)為主要特征, 多為殼幔同熔型(I型)和陸殼重熔型(S型), 主要沿 NE向壓剪性斷裂貫入, 表明它們是地殼內部受 WNW-ESE向縮短作用下, 沿地殼或殼內斷裂侵入或噴發的。在燕山期, 華南很多地區沿低角度逆掩斷層發生 S型花崗巖漿的侵入, 使巖體常常具有面狀分布的特征(萬天豐等, 2008; Wan and Zhao, 2012)。

中國大陸東部早白堊世中期–古新世(135~56 Ma)時期, 在許多區調報告和論文中, 將此構造時期稱之為“晚燕山期”。筆者(萬天豐, 2011; Wan, 2011)根據優先命名的原則, 按李春昱最早發表的意見,將其稱為“四川期”(Li, 1950), 其巖漿活動也是比較強烈的, 不過巖漿巖分布的面積比侏羅紀時期小得多, 僅43864 km2, 相當于全國巖漿巖出露總面積的5%, 為燕山期巖漿巖出露面積的五分之一左右(程裕淇, 1994; 如果考慮到沉積盆地深部白堊紀的巖漿活動, 則其巖漿活動的面積可稍大一些)。四川期巖漿侵入與火山活動在地表主要呈線狀或點狀分布,這一點與燕山期大量的S型花崗巖面狀分布的特征差別極大。四川期巖漿活動盡管總體特征還是基本上屬于鈣堿系列, 但 SiO2含量高(平均為 71.43%),鉀鈉含量高(8.45%), 鎂鐵總量低(3.15%)。在中國大陸東部四川期的巖漿活動主要沿著四條 NNE向的張剪性斷裂帶分布, 它們是: 橫斷山脈帶, 大興安嶺–太行山帶, 郯廬斷裂帶, 以及浙閩粵沿海帶(麗水–大埔–蓮花山和長樂–南澳帶), 以形成較多的 A型以及少量S型巖漿巖為特征(萬天豐等, 2008; Wan and Zhao, 2012)。

綜上所述, 中國東部構造–巖漿作用最強的時期是以侏羅紀為主的構造階段, 而不是白堊紀。近年來, 不少巖石學者很關注白堊紀的火山巖, 進行了大量的測試與研究, 發表了許多數據與論文, 從而使人誤以為中國東部白堊紀是巖漿活動的高峰期。其實, 這是一種誤解, 可能是由于他們沒有系統閱讀與收集過中國區域地質調查的大量成果, 也沒有認真研究程裕淇(1994)關于中國區域地質調查的總結性專著。

東亞薄巖石圈的形成, 為中國東部與東亞各國發生強構造–巖漿活動奠定了基礎, 這也是東亞地區中生代大量內生金屬礦床形成的主控因素之一。因而, 弄清此問題, 不僅具有重大的理論意義, 還有重大的經濟價值。

中國東部無論燕山期, 還是四川期巖漿起源的深度通常主要發生在陸殼內部斷裂帶與莫霍面或中地殼低速高導層的交切帶附近, 即與莫霍面或中地殼低速高導層的局部滑脫作用相關。只有很少量的基性或超基性巖漿侵入或噴出是起源于巖石圈斷裂與巖石圈底面的交切帶(萬天豐等, 2008; 王亞妹和萬天豐, 2008; Wan and Zhao, 2012)。由于中國東部侏羅紀–白堊紀的巖漿活動絕大部分都是殼內或殼幔混源成因的, 因而很難利用這些巖漿巖的特性來準確地推測深部巖石圈地幔的性質。不過, 白堊紀以來在盆地深部或邊部發育了一些巖石圈斷裂, 常貫入或噴出了基性巖漿及其相關的幔源包體, 它們對于區域巖石圈地球化學特性的推斷就很有幫助。有一點可以肯定, 中國東部侏羅–白堊紀的巖漿活動,其起源深度是比較淺的, 至今還沒有找到任何證據可以說明它們與俯沖到 500~600 km的古大洋板塊有什么關系。

2 巖石圈類型的轉換時間

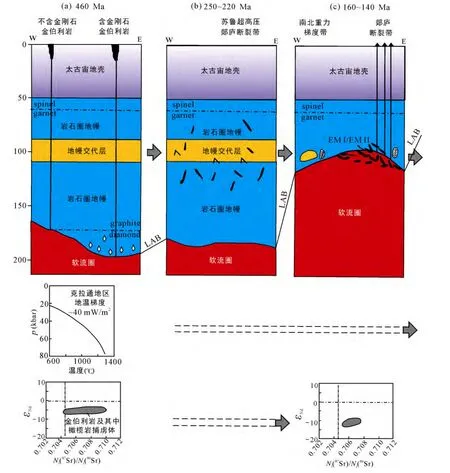

關于中國東部巖石圈類型轉換, 或者說“巖石圈變薄”的時間問題是近年來討論得很多的, 尤其華北地區更是討論的重點。近年來, 對于華北奧陶紀形成的金伯利巖內橄欖巖捕擄體進行了比較準確的 Re–Os同位素測定, 發現其模式年齡確實主要都是太古宙或元古宙(個別為中、新生代, 然而是否可靠尚有爭議)。結合礦物溫壓計的計算結果, 路鳳香等(2005, 2006, 2010), 周新華(2006), Xu (2001), Gao et al. (2008), Zhang et al. (2012)均認為從太古宙到三疊紀中國東部巖石圈厚度都在200~220 km左右(圖3a, b)。中國東部陸塊群在古生代–三疊紀時期, 一直在古特提斯洋內運移, 逐漸向北匯聚, 板內變形十分微弱(Wan, 2011; 萬天豐, 2011: Wan and Zhu,2011)。

圖3 華北顯生宙大陸巖石圈演化模式(Xu, 2001; 周新華, 2006)Fig.3 The evolution model of the continental lithosphere of North China from Paleozoic to Jurassic

周新華(2006)認為侏羅紀晚期(160~140 Ma)是華北地區巖石圈轉型的關鍵時期(圖 3c), 筆者很同意他的認識。此時的地殼(藍紫–白色)厚度變化不大,但是巖石圈地幔(純藍色)厚度卻突然變成只有40~50 km, 地幔交代層只有局部的殘留。他的這一成果與野外區域地質構造研究十分吻合。他指明了巖石圈內地殼與巖石圈地幔“變薄”的現象不是同時發生的。侏羅紀時期東部巖石圈地幔的厚度發生了突然的變化, 從原來的100 km左右變成了大約只有50 km左右, 但是地殼厚度卻變化得很少。此時中國東部發生了重要的燕山構造事件, 也即形成了李四光所述的新華夏構造體系(Lee, 1929), 區內發生了一系列相當強烈的 NNE-NE向的褶皺與逆掩斷層,地殼能夠發生一定程度的增厚。在燕山期, 利用褶皺地層產狀恢復水平的方法, 獲得中國東部薄巖石圈的近東西向地殼縮短率在11%~23.4%之間, 因而,筆者估計地殼增厚量大致在4~8 km左右(Wan, 2011;萬天豐, 2011)。

從白堊紀(120~66 Ma)到現代, 地殼厚度可能有較小的變化, 但是其總厚度基本上一直保持在30~40 km的幅度內。在白堊紀–古新紀世(135~52 Ma)區域性近NNE向的縮短作用下, 派生了近EW向的伸展作用, 使大量走向 NNE-NE向的早期逆斷層轉變成正斷層, 這是中國東部現有大量盆地形成的初始階段。根據現有正斷層與盆地近東西向伸展率的資料來統計(張家聲等, 2002; 陳慶輝等, 1998; Wan,2011; 萬天豐, 2011), 中國東部地區平均伸展率多在20%~30%之間, 從而可能使地殼在盆地區適度地減薄, 從原來的40 km左右減薄至30 km左右。至于始新世–漸新世(56~23 Ma), 由于受太平洋板塊向西俯沖、擠壓的影響, 中國東部受到較弱的近東西向擠壓作用, 多數地區的地殼縮短率僅為0.58%~2%, 華南部分地區地殼縮短率較大, 可達13%~19%(Wan, 2011; 萬天豐, 2011), 東亞地殼可產生少量的增厚。新近紀–早更新世(23~0.78 Ma)中國東部地區再次受到近南北向縮短作用的影響, 縮短率在0.56%~1.77%。中更新世以來(0.78 Ma至今)區域地殼水平縮短率與厚度的變化更是微乎其微(Wan,2011; 萬天豐, 2011)。由此可見, 新生代以來中國東部地殼增厚量與減薄量都是非常有限的。總之, 從現有的地質構造資料來看, 白堊紀以來, 中國東部地殼的增厚或減薄作用都是不太大的, 地殼并不是一直都處在不斷減薄的過程之中。

至于中國東部巖石圈地幔的厚度, 對比地球化學(圖 3), 地球物理(圖 1)與新生代幔源包體的初始形成深度(圖2)等資料, 可以看出侏羅紀以來巖石圈地幔的厚度基本上沒有多少變化, 一直穩定在40~50 km之間。Xu (2001)和周新華(2006)在其原來所示的巖石圈演化階段模式圖內, 曾把白堊紀以來中國東部巖石圈的總厚度估計得偏薄了一些。不過,他們文章的重點在于地球化學特性上, 而不是地殼厚度問題, 當時構造地質工作者還沒有具體研究和估算各地質時代的地殼厚度。

近年來, 一些學者(朱日祥等, 2011; 徐義剛等,2009; 路鳳香等, 2006; Zhang et al., 2012)過分地或者片面地強調白堊紀的巖漿活動, 認為這是中生代巖漿劇烈活動的高峰和華北克拉通破壞的主要時期,或者以為白堊紀以來中國東部巖石圈一直處在由太平洋板塊俯沖而派生的熱地幔上隆, 以致巖石圈不斷減薄。看來上述這些認識與現有實際區域地質資料矛盾很大。假使白堊紀以來熱地幔上涌造成巖石圈減薄的假說能夠成立的話, 巖石圈地殼與巖石圈地幔應該同時一起減薄, 不應該只大幅度地減薄巖石圈地幔(從100 km左右, 減為40~50 km), 而地殼卻很少減薄(從40 km變為30 km左右); 也不應該出現在侏羅紀時期發生巖石圈地幔厚度“變薄”時, 地殼厚度反而適當增厚的現象。

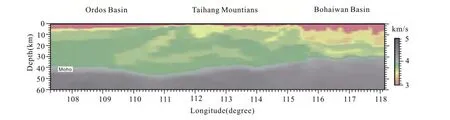

更值得注意的是, 中國東部, 尤其是東北與華北地區巖石圈變薄的中心地區, 白堊紀以來主要處在盆地狀態。而盆地最大的特征是地表地形低洼,并有較厚的低密度的松散沉積物與沉積巖, 但是盆地卻總是具有正高重力均衡異常。近年來, 無論華北, 還是南海深地震反射剖面探測的結果(Zheng et al., 2009; 秦靜欣等, 2011)都表明: 整個地區和盆地中央的莫霍面為舒緩波狀的傾斜面(傾角僅 2°~3°),只有向東逐漸抬升的現象(圖4), 而并沒有如過去所謂的“地幔上隆”, 以造成盆地淺部與深部的“鏡像反映”。如果真的在巖石圈內存在熱地幔不斷上涌現象,密度相對較低的熱地幔又如何造成正高重力均衡異常呢?

3 東部巖石圈的結構特征

在中國東部巖石地球化學的研究中, 還有一個重要的資料值得重視, 即許多學者認識到: 根據基性巖漿起源深度與化學組份的特征來分析, 侏羅紀以來玄武巖源區的下地殼或巖石圈地幔具有大洋殼或大洋地幔的屬性(路鳳香等, 2006; Zhang et al.,2009; Yu et al., 2010; Zhang et al., 2012; Xu et al.,2012)。

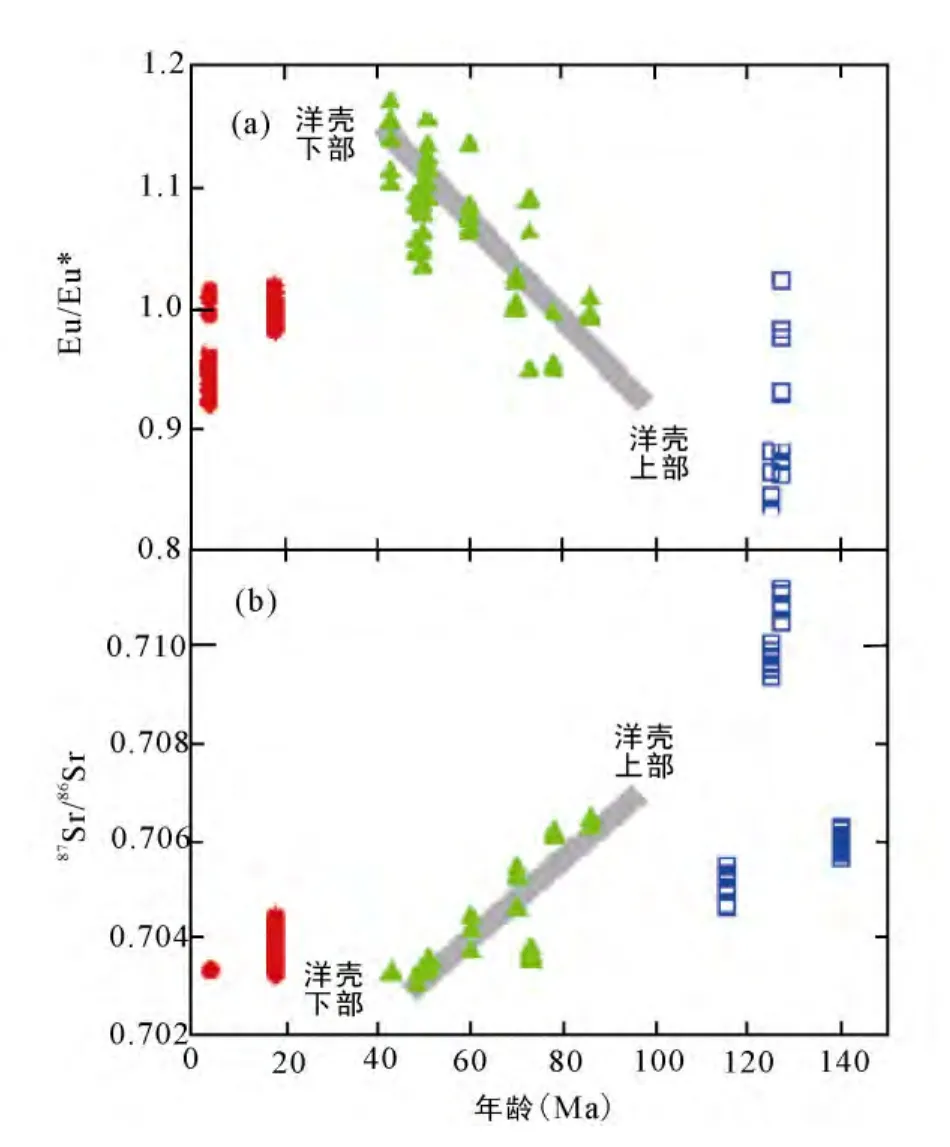

圖4 華北地區沿東西走向的地震觀測剖面的地殼S波速度結構(Zheng et al., 2009)Fig.4 S wave velocity structure of the crust based on the E-W trending seismic observation section in North China

對于華北地區中白堊世(100 Ma)以來許多玄武巖的研究(Zhang et al., 2009, 2012; Xu et al., 2012)發現其源區至少含有三個組份: 即可能來源于洋殼下部堆晶輝長巖的虧損組份(εNd>7,87Sr/86Sr<0.7030,Eu/Eu*>1.2); 可能來源于洋殼上部的蝕變玄武巖及少 量 沉 積 物 的 富 集 組 份 (εNd≈3,87Sr/86Sr>0.7030,Eu/Eu*≈1); 以及周邊地幔, 不過此組份相對較少。上述資料說明顯然有洋殼參與了玄武巖的起源, 這說明在華北陸殼之下的確可能存在洋殼。根據87Sr/86Sr和 Eu/Eu*隨年代變新分別逐漸增高或降低的現象(圖 5), 朱日祥等(2012)認為中白堊世以來玄武巖漿源區經歷了從上部洋殼向下部洋殼轉變的過程, 即源區在逐漸變深。這與白堊紀以來由二輝石溫壓計所推算的中國東部巖漿起源深度在逐漸加大的認識(程裕淇, 1994; 王亞妹和萬天豐, 2008;Zhang et al., 2009; Wan and Zhao, 2012 )基本一致。

問題在于, 上述由巖漿源區地球化學特征所判斷的洋殼或洋幔的存在, 它們是隨中、新生代大洋板塊俯沖到中國大陸之下呢?還是這些大洋型的地殼或大洋型地幔基本上就是在原地的, 從未發生大幅度的位移或擾動?

巖石學家與地球化學家(路鳳香等, 2005, 2006,2010; 周新華, 2006)通過對深源包體的研究, 發現中國東部巖石圈下部的地幔均為未經擾動或輕微擾動的, 而且從現有的資料來看, 多次的輕微擾動都發生在太古宙(>3.8 Ga和2.5 Ga)與元古宙(1.4~1.3 Ga和0.9~0.7 Ga)。至今還沒有人能在中國東部有把握地找到中、新生代巖石圈地幔發生大幅度擾動或由于俯沖而影響淺部構造的證據, 也沒有發現在地殼下部存在活動性較強的熱地幔。當然, 這并不排除白堊紀以來在巖石圈斷層的影響下, 在地幔內誘發局部的、少量的基性或超基性巖漿沿斷層的貫入。

圖 5 華北與東北地區 100~40 Ma玄武巖(MgO>8%)的Eu/Eu*和87Sr/86Sr比值隨時間變化的趨勢(朱日祥等, 2012)Fig.5 The variation of Eu/Eu*and 87Sr/86Sr ratios of the 100-40 Ma basalts (MgO>8%) from North and Northeast China with time

如果侏羅紀以來真的存在大面積“熱地幔”上升或巖石圈底部發生拆沉作用, 以致造成地殼內強構造–巖漿作用的話, 則在中國東部中、新生代巖石圈地幔內應該大量發現強烈的擾動才行, 測出的地幔年齡也應該主要是中、新生代的才對。然而, 現有的資料都不能支持上述假說。從至今已掌握的資料來看, 侏羅紀以來中國東部深處可能存在的大洋型下地殼或大洋型巖石圈地幔是相對比較穩定的、形成年代可能較早。

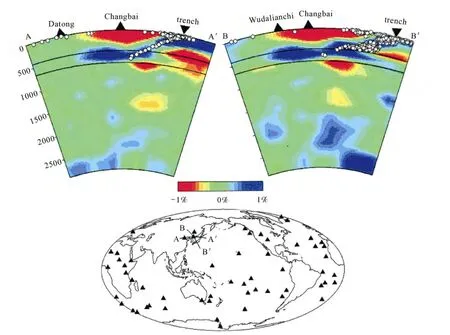

更不用說, 地球物理探測的結果顯示: 中生代以來亞洲大陸以東的大洋板塊是俯沖到中國東部500~600 km以下的深處(吳福元等, 2003; Zheng et al., 2009; Zhao et al., 2004, 2010; 圖 6、7), 即使俯沖板片在深部有一點起伏, 它又如何能影響在淺部(100 km以內)的巖石圈結構及其較強的構造巖漿活動呢(Wan, 2011; 萬天豐等, 2008, 2011;Wan and Zhao, 2012)?總之, 現有資料是很難用熱地幔上升來解釋侏羅紀與白堊紀以來巖石圈地幔與地殼厚度的變化, 也不大好用中、新生代大洋板塊俯沖來解釋中國東部強烈的構造–巖漿活動的事實。

圖6 中國東部-西太平洋板塊俯沖帶的分布(Zhao, 2004; Zhao and Liu, 2010)Fig.6 Distribution of the subduction zones for eastern China and western Pacific Ocean

綜合上述資料的分析與研究, 筆者編制了亞洲東部巖石圈結構模式圖(圖 7), 認為: 中國東部巖石圈具有陸殼洋幔型的結構, 它形成于侏羅紀晚期,東亞大陸殼(圖7中C)向東滑移數百公里, 使之滑脫到亞洲東部的古洋幔(含部分洋殼, 圖 7中 D)之上,上下地殼之間也存在顯著的滑脫, 從而使亞洲東部形成了很特殊的較薄的、陸殼洋幔型巖石圈(平均厚70~80 km)。在亞洲大陸東側的伊佐奈岐大洋型板塊(Izanagi Plate)則正在向歐亞大陸朝 WNW 向俯沖,對于上述東亞陸殼向東滑移起到了阻擋作用。筆者在此還推斷: 在亞洲東部巖石圈厚度突變處(即大興安嶺西側–晉中–湘鄂西–滇東一線)的深部, 可能存在前侏羅紀(很可能是古元古代晚期形成的)的大陸型巖石圈與大洋型巖石圈之間的古俯沖帶(圖 7中K, 圖 4)。

4 巖石圈轉型機制討論

鑒于上述各種地質、地球化學與地球物理新資料的發現與問題討論, 以及“熱地幔”上升使大陸巖石圈大幅度減薄的假說(吳福元等, 2008; 蔡學林等,2002; 路鳳香等2005, 2006; Li, 2010)或者由于中新生代的伊佐奈岐板塊及以后的太平洋板塊俯沖所引起的巖石圈減薄作用的假說(吳福元等, 2003, 2008;朱光等, 2008; 陳印等, 2009; Zhang et al., 2012;Zheng et al., 2009; 朱日祥等, 2011)都碰到了一系列難以克服的矛盾。筆者在此從另一個視角來分析,即從大陸巖石圈內部圈層近水平滑脫的角度, 闡述關于中國與亞洲東部巖石圈結構轉型的認識, 以供同行們研究、討論。

筆者認為中國東部巖石圈在侏羅紀以前是普通的大陸型巖石圈, 它分布在大興安嶺以西–晉中–湘鄂西–滇東–泰國西部一線以西地區, 而在上述界線以東地區則可能屬于較古老的大洋型巖石圈。但是從侏羅紀開始, 東亞上述界線以東地區的巖石圈由于陸殼逆時針轉動、向東滑移到大洋型地幔之上, 就轉變成陸殼–洋幔型的, 也即洋陸過渡型的巖石圈。形成上述認識是基于以下重要的資料與認識:

在朱鴻教授的幫助下, 筆者系統地研究了中國與東亞大陸各時期的古地磁資料(Wan, 2011; Wan and Zhu, 2011), 令人驚奇地發現: 盡管引用了不同學者的成果, 一些數據可能會有一些誤差, 但是仍可清晰地看出: 從古生代直到三疊紀, 中國大陸各地塊的古磁北方向與現代的磁北方向均存在很大的差異, 變化很多。三疊紀是中國東部南、北板塊(中朝與揚子板塊)完成拼合的主要時期, 這一點在地質資料與同位素測年數據上已經得到普遍的認同(Maruyama et al., 1992; Ames et al., 1993; Cong and Wang, 1995, 1999; 李曙光等, 1997a, b; Webb et al.,1999; 索書田等, 2000; 張國偉等, 2001; 劉貽燦等,2003)。盡管此時古地磁極的位置還沒有完全重合(Lin et al., 1985; 黃寶春等, 2008; Zhao et al., 2007;Wan and Zhu, 2011), 估計這是由于兩板塊碰撞、拼合之后, 仍存在進一步的變位和變形的緣故。

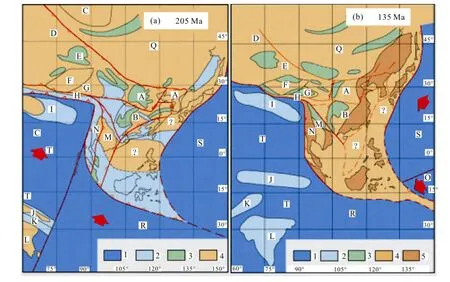

中朝地塊在古生代時期, 古磁北是以指向相當于現代磁方位的NW319°~338°之間(Lin et al., 1985;Zhao and Coe, 2007; 黃寶春等, 2008; Wan and Zhu,2011); 晚三疊世, 中朝地塊的古磁北方位轉成相當于現代磁方位的 NE30°; 早侏羅世開始就轉成與現代磁北方位相當接近的位置, 為 NE0.9°; 中侏羅世為NE3.6°(方大鈞等, 1988; 馬醒華和楊振宇, 1993;萬天豐, 2011; Wan, 2011; Wan and Zhu, 2011)。以上的變化, 從對比圖 8a和圖 8b, 就可以清楚地看出:從侏羅紀開始中國大陸大部分地區的古磁北就與現代的比較一致(萬天豐, 2011; Wan, 2011; Wan and Zhu, 2011)。從白堊紀到第四紀華北地區的古磁北方位變化較小, 與現代磁北的偏差都在8°之內。總之,侏羅紀以前古磁北方向變化較大, 晚侏羅世以來古磁北方位就與現代的磁北方向比較接近, 只有個別研究者的數據偏差稍大一些(方大鈞等, 1988)。根據上述資料可以看出, 侏羅紀前后, 中朝地塊古磁北子午線的方位從 NE30°顯著地轉成與現代磁北比較接近的狀態, 即古磁北方位發生 20°~30°的逆時針轉動。

圖8 三疊紀(205 Ma) (a)與侏羅紀末期(135 Ma) (b)中國古大陸構造復原圖(古地磁數據據文獻Wan, 2011; Wan and Zhu,2011)Fig.8 Paleo-tectonogeographic reconstruction of China and adjacent blocks in the Triassic (205 Ma) (a) and Jurassic(135 Ma) (b) periods

朝鮮半島南部在侏羅紀也發現古磁北方位逆時針轉動20°的現象(Kim and Van der Voo, 1990), 揚子地區在晚三疊世與中侏羅世之間, 也存在幾乎逆時針轉動 20°的現象(朱志文等, 1988; 梁其中, 1990①梁其中. 1990. 云南巖相古地理及沉積作用的古地磁研究. 云南省地質局科研所專刊: 1–106.;Enkin et al., 1992; Huang and Opdyke, 1993)。西伯利亞地區晚三疊世與晚侏羅世之間, 古磁北方位由NE77.3°轉成 NE41.1°, 發生了 36.2°的逆時針轉動(Khramov et al., 1981)。中國大陸西部的準噶爾和塔里木地塊的陸殼則在侏羅紀時期出現明顯的緯度向南位移 5°~6°, 并且也有逆時針轉動的現象(Wan,2011; 萬天豐, 2011), 所有這些都是東亞大陸地殼逆時針轉動的表現。

上述資料說明東亞大陸的多數大地塊在侏羅紀晚期是古磁北方位轉變為與現代磁北方位幾乎一致的關鍵時期, 在侏羅紀發生了顯著的逆時針轉動。其他較小的地塊至今還缺乏比較精確的古磁北方位數據, 暫時不好討論。顯然, 這一逆時針轉動, 對于東亞和中國大陸燕山期板內變形的影響是至關重要的(圖 8)。這是亞洲大陸的一個重要特點, 即在中朝和揚子, 西域與其北的準噶爾, 蒙古等陸塊完成拼合后, 大陸地殼仍可發生較大幅度的逆時針轉動。

中國東部陸殼的轉動與滑移, 除了有古地磁資料之外, 還有重要的地質證據。在此首先討論構造–巖漿帶的分布及其遷移問題。在東北地區, 盡管各時代火山巖和中酸性侵入巖幾乎遍布全區, 但是早侏羅世火山噴發帶主要集中在敦化–密山斷裂帶與延邊一帶(圖9上部, J1), 中侏羅世(圖9上部, J2)火山巖集中在老爺嶺附近(許文良等, 2009), 晚侏羅世(圖9上部, J3)的噴發, 主要分布在大慶油田深部(雷茂盛, 2011年私人通訊), 大興安嶺地區則以白堊紀火山巖噴發為主, 它們均表現為由斷裂誘發巖漿活動的特征, 火山巖帶的分布顯示逐漸向西遷移, 也即地塊逆時針轉動的特征。不過, 該區花崗巖的形成時期一般較晚, 主要形成于中、晚侏羅世(160~135 Ma), 但分帶性不大明顯。在華南地區由于地殼上部被剝蝕較多的原因, 侏羅紀火山巖的分帶性,不大清晰。但是華南地區侏羅紀花崗巖卻具有明顯的分帶性。在系統匯總區域地質調查成果的基礎上,戰明國(1994)首先提出: 從三疊紀到侏羅紀, 華南花崗巖帶的分布具有逐漸向東遷移的特征。這就是說,三疊紀的花崗巖主要分布在十萬大山–長沙一帶, 即紹興–十萬大山印支期碰撞帶的西南段。侏羅紀呈面狀分布的地殼重熔型(S型)花崗巖體, 大多沿低角度逆掩斷層貫入。早侏羅世巖體主要分布在江西中部和西南部(圖9下部之J1); 中侏羅世的分布在江西東部和北部地區(圖9下部之J2); 晚侏羅世則遷移到浙閩西部和廣東的中、東部地區(圖9下部之J3)。由上述成果可以看出, 在燕山期(侏羅紀)內, 花崗巖帶比較連貫地逐漸向東遷移了約180 km (平均位移速度為0.26 cm/yr), 華南地區地殼重熔型(S型)花崗巖漿的起源深度正好在15~22 km左右, 即中地殼低速層滑脫面附近(曾華霖等, 1995); 殼幔同熔型(I型)或A型花崗巖漿的起源深度在32~40 km, 即位于地殼底面–莫霍面附近。

1. 侏羅紀高地與剝蝕區; 2. 侏羅紀沉積區; 3. 侏羅紀火山巖分布區; 4. 侏羅紀淺海區; 5. 花崗巖類分布區; 6. 褶皺, 僅示背斜; 7. 逆斷層與逆掩斷層; 8. 正斷層; 9. 走滑斷層; 10. 褶皺數據點編號; 11. 最大主壓應力跡線。深藍色粗線示構造巖漿巖帶: J1. 早侏羅世構造巖漿巖帶; J2. 中侏羅世構造巖漿巖帶; J3. 晚侏羅世構造巖漿巖帶。大的紅色彎箭頭示巖漿巖帶遷移方向; 小紅箭頭示區域最大主壓應力方向(區域縮短方向)。

華北地區侏羅紀的構造–巖漿巖帶方向也有顯著的逆時針轉動(由早侏羅世的 ENE向, 中侏羅世的NE向, 到晚侏羅世的NNE向), 但位置的遷移則不明顯, 這可能與華北處在地殼的轉動中心附近有關(Wan, 2011; 萬天豐, 2011)。華北構造–巖漿巖帶在侏羅紀轉動了大約 45°, 其中陸殼轉動的貢獻為20°~30°, 另外一半的角度變化則可能是構造變形的遞進作用所致。由此筆者推斷, 在燕山期上述構造–巖漿巖帶的逆時針轉動與總體向東遷移, 是中地殼低速層或莫霍面附近的主滑脫面與殼內陡傾斜的斷層相結合, 不斷地發育前展式的逆掩–推覆斷層所造成的(萬天豐, 2011)。

由于侏羅紀中國東部陸殼總體上向東移動到相當薄的、可能為古老的大洋型巖石圈地幔(厚度僅40~50 km 左右)之上, 而巖石圈底面和軟流圈頂部的溫度一般都在 1280 ℃左右, 必然將更多的熱量傳導到地殼中, 因而巖石圈內地溫梯度顯著升高,為殼內發育巖漿活動創造了有利條件; 與此同時,地殼內巖石產生一系列的構造斷裂, 在相對封閉的條件下可造成局部減壓增溫, 從而誘發殼內巖漿源區的形成和巖漿的向上侵位, 形成中國東部巖漿巖帶的具逆時針轉動的逐漸遷移現象。在巖石圈內相對穩定的條件下, 中地殼低速高導層附近的溫度約為 600~700 ℃, 由構造斷裂派生的減壓增溫作用,就成為S型花崗質巖漿起源的另一個關鍵因素。而華南 I型與A型花崗巖的起源, 顯然在莫霍面附近(溫度約為 900 ℃), 但是它們的分布不具備面狀特征, 而是沿陡傾斜的地殼斷裂帶形成的。這可能說明侏羅紀時期莫霍面的滑脫是有限的, 比中地殼低速高導層滑脫的規模要小一些。至于巖石圈底面則更是只能在很少的巖石圈斷裂與巖石圈底面的交切帶附近, 發生相當局限的滑脫(Wan, 2011; 萬天豐,2011), 僅形成分布很局限的基性巖漿侵入。有的地區構造–巖漿活動分帶性不明顯, 則可能與該區地殼內物質分布不均勻或存在其他多種方向的先存斷裂有關。

在大興安嶺–晉中–湘鄂西–滇東一線以西的地區, 盡管殼內滑脫與地殼斷層等構造斷裂也相當發育, 卻很難形成大規模的巖漿活動, 原因就在于那里是典型的大陸型巖石圈, 與全球其他大陸型巖石圈一樣, 地殼與巖石圈地幔的厚度均較大, 地溫梯度較低, 因而不利于地殼內部或其底部形成巖漿源區。

中國東部大陸的轉動與滑移到底是整個巖石圈的轉動, 還只是陸殼的轉動呢? 根據上述構造巖漿活動主要起源于中地殼低速高導層以及莫霍面的特征。筆者認為: 中國東部大陸殼的轉動與滑移, 應該以地殼為主, 上地殼的滑移量可能更大一些(圖 4、7), 而絕對不是整個巖石圈板塊的轉動與滑移。這一點與以大洋板塊研究為主的早期板塊學說的認識很不相同。當時許多學者都以為板塊運動只能沿著巖石圈下面的軟流圈滑動。

正如前面已經提到的, 巖石學家與地球化學家(路鳳香等, 2005, 2006; 路鳳香, 2010; 周新華, 2006)認為中國東部巖石圈下部的地幔為未經擾動或輕微擾動的, 而且從現有的資料來看, 多次的輕微擾動都發生在太古宙和元古宙, 并沒有在中國東部找到中生代–新生代發生巖石圈地幔大幅度擾動的可靠證據。因而, 侏羅紀以來, 中國東部陸殼之下的洋幔,可能應該是古老的活動性不強和相對穩定的, 而不是熱的低密度的、活動性很強的巖石圈地幔。顯然,不宜將中國東部陸殼之下的洋殼或洋幔解釋為中生代以來大洋殼俯沖到中國東部陸殼之下的結果。根據地球物理的探測結果(圖6), 早已明確亞洲大陸以東的大洋型巖石圈是俯沖到中國東部大陸500~600 km左右的深度(陳慶輝等, 1998; 吳福元等, 2003; Zhao,2004; Zhao and Liu, 2010; 朱日祥等, 2011), 其上部的巖石圈或上地幔應該都屬于大陸原地系統, 而不是大洋板塊俯沖來的。

以上就是筆者對于中國東部具有特殊巖石圈結構的認識, 即中國東部巖石圈在侏羅紀以前是普通的大陸型巖石圈(分布在中蒙邊界–晉中–湘鄂西–滇東以西), 但是在侏羅紀時期由于陸殼的逆時針水平轉動、向東滑移到古老的洋幔(含部分洋殼)之上, 使之組成陸殼–洋幔型的結構, 也即形成東亞洋陸過渡型的巖石圈(圖7、10)。此認識不同于一般板塊構造學說中所說的: 板塊運動都是以巖石圈之下的軟流圈為主滑脫層。其實在大陸地質構造的研究中,早就認識到巖石圈內在沉積巖系與結晶基底之間,中地殼低速高導層, 或莫霍面附近都是極易于發生構造滑脫作用的(張文佑, 1984; 高銳等, 2006, 2011;Wan, 2011; 萬天豐, 2011)。只是過去沒注意到陸殼有可能發生數百公里的大滑脫。現在看來, 在大陸邊緣地區是完全有可能使陸殼滑移到古洋殼與古洋幔之上的。

對于東亞巖石圈轉型的動力學機制, 筆者推測:可能系北美板塊在侏羅紀強烈地向西偏南的方向擠壓和碰撞歐亞大陸的東北部(萬天豐, 2013)以及特提斯洋朝東北方向伸展的聯合作用結果(圖 10), 以致在西伯利亞板塊東緣與東南緣形成構造變形十分強烈的維爾霍揚斯克–楚科奇侏羅紀 (200~135 Ma)增生碰撞帶(Verkhojansk-Chersky Jurassic Collision Accretion Zone)和外貝加爾(也稱蒙古–鄂霍茨克)侏羅紀(~140 Ma)增生碰撞帶(Transbaikalia Jurassic Collision Accretion Zone)(Oxman, 2003, Petrov, 2008;Zorin et al., 2001; 萬天豐, 2013; 圖7中H, I; 圖10中D, E), 與此同時, 還使整個東亞大陸地殼發生逆時針轉動(Wan, 2011; 萬天豐, 2011, 2013), 以致東亞部分陸殼可以向東滑移到古老的洋殼與洋幔之上,在東亞形成特殊的、較薄的(平均厚70~80 km)、寬達數百公里的陸殼洋幔型巖石圈(圖10中B)。當時伊佐奈岐(Izanagi)大洋型巖石圈板塊正向西偏北的方向、朝亞洲大陸巖石圈之下俯沖(Moore, 1989), 它對于東亞大陸殼的向東滑脫可能起到了阻擋的作用。

總之, 筆者認為亞洲與中國大陸東部的巖石圈(包括其中的華北地區)在中、新生代并沒有發生“克拉通的裂解”, 而只是巖石圈的類型發生了變化, 出現了一種洋陸過渡類型——陸殼洋幔型的巖石圈結構。在此, 筆者從另一個與前人完全不同的思路, 從大陸巖石圈板塊內部可能發生陸殼水平滑脫作用的角度, 提出了亞洲東部存在巖石圈結構轉型的新假說, 盡管依據還不充分, 但仍愿意在此拋磚引玉,熱忱地歡迎同行們批評指正, 以促進大地構造學與全球板塊構造學說的發展。

致謝: 衷心感謝趙文津、翟明國院士, 路鳳香、劉德良、余心起、王瑜教授和肖文交、徐義剛研究員,他們所提的寶貴意見與建議對于修正初稿中的錯誤,更清楚地闡明事實資料與觀點, 均有很大的幫助,在此一并致謝。

:

北京地質學院區域地質教研室. 1963. 中國區域地質. 北京: 中國工業出版社: 1–404.

蔡學林, 朱介壽, 曹家敏. 2002. 東亞西太平洋巨型裂谷體系巖石圈與軟流圈結構及動力學. 中國地質, 29(3):234–245.

陳國達. 1960. 地臺活化及其找礦意義. 北京: 地質出版社: 1–408.

陳國達. 1998. 亞洲陸海殼體大地構造. 長沙: 湖南教育出版社: 1–322.

陳慶輝, 陳肇博, 陳祖伊. 1998. 華東南中生代伸展構造與鈾成礦作用. 北京: 原子能出版社: 1–262.

陳印, 朱光, 胡召齊, 張必龍 向必偉. 2009. 華北克拉通東部盆地白堊–古近紀構造沉降的時空變化及其與克拉通破壞的關系. 地質科學, 44(3): 836–854.

程裕淇(主編). 1994. 中國區域地質概論. 北京: 地質出版社: 1–517.

崔盛芹. 1999. 全球性中–新生代陸內造山作用與造山帶.地學前緣, 6(4): 283–293.

方大鈞, 郭亞濱, 王兆粱. 1988. 山西寧武盆地三疊紀、侏羅紀古地磁結果的構造意義. 科學通報, 33(2):133–135.

高銳, 馬永生, 李秋生, 朱鉉, 張季生, 王海燕, 李鵬武,盧占武, 管燁. 2006. 松潘地塊與西秦嶺造山帶下地殼的性質和關系——深地震反射剖面的揭露. 地質通報, 25(12): 9–15.

高銳, 王海燕, 王成善, 尹安, 張玉修, 李秋生, 郭彤樓,李文輝. 2011. 青藏高原東北緣巖石圈縮短變形——深地震反射剖面再處理提供的證據. 地球學報, 32(5):513–520.

葛肖虹. 1989. 華北造山帶的形成史. 地質論評, 35(3):254–261.

黃寶春, 周姚秀, 朱日祥. 2008. 從古地磁研究看中國大陸形成與演化過程. 地學前緣, 15(3): 348–359.

黃汲清, 肖序常, 任紀舜. 1964. 中國大地構造基本特征——三百萬分之一中國大地構造圖說明書. 北京: 中國工業出版社: 1–333.

李曙光, 李惠民, 陳移之, 肖益林, 劉德良. 1997a. 大別山–蘇魯地體超高壓變質年代學——II. 鋯石U-Pb同位素體系. 中國科學(D輯), 27(3): 200–206.

李曙光, 聶永紅, 鄭雙根. 1997b. 俯沖陸殼與上地幔的相互作用——I. 大別山同碰撞鎂鐵-超鎂鐵巖的主要元素及痕量元素地球化學. 中國科學(D輯), 27(6):488–493.

劉貽燦, 徐樹桐, 李曙光, 江來利, 陳冠寶, 吳維平.2003. 大別山北部榴輝巖的大地構造屬性及冷卻史.地球科學——中國地質大學學報, 28(1): 11–16.

路鳳香. 2010. 華北克拉通古老巖石圈地幔的多次地質事件: 來自金伯利巖中橄欖巖捕擄體的啟示. 巖石學報, 26(11): 3177–3188.

路鳳香, 吳其反. 2005. 中國東部典型地區下部巖石圈組成、結構和層圈相互作用. 武漢: 中國地質大學出版社: 1–195.

路鳳香, 鄭建平, 邵濟安, 李伍平, 余淳梅. 2006. 華北東部中生代晚期–新生代軟流圈上涌與巖石圈減薄.地學前緣, 13(2): 86–92.

馬杏垣, 游振東, 譚應佳, 蔡學林. 1961. 中國大地構造的幾個基本問題. 地質學報, 41(1): 30–44.

馬醒華, 楊振宇. 1993. 中國三大地塊的碰撞拼合與古歐亞大陸的重建. 地球物理學報, 36(4): 476–488.

秦靜欣, 郝天珧, 徐亞, 黃松, 呂川川, 胡衛劍. 2011. 南海及鄰區莫霍面深度分布特征及其與各構造單元的關系. 地球物理學報, 54(12): 3171–3183.

任紀舜, 陳廷愚, 牛寶貴. 1990. 中國東部及鄰區大陸巖石圈的構造演化與成礦. 北京: 科學出版社: 1–205.

任紀舜, 姜春發, 張正坤, 秦德余. 1980. 中國大地構造及其演變 (1: 400萬中國大地構造圖簡要說明). 北京:科學出版社: 1–124.任紀舜, 王作勛, 陳廷愚, 姜春發, 牛寶貴, 李錦軼, 謝廣連, 和政軍, 劉志剛. 2000. 從全球看中國大地構造——中國及鄰區大地構造圖簡要說明. 北京: 地質出版社: 1–50.

宋鴻林. 1999. 燕山式板內造山帶基本特征與動力學探討.地學前緣, 6(4): 309–316.

索書田, 鐘增球, 游振東. 2000. 大別–蘇魯區殘余超高壓構造及其動力學意義. 地球科學——中國地質大學學報, 25(6): 557–563.

萬天豐. 2011. 中國大地構造學. 北京: 地質出版社:1–497.

萬天豐. 2013. 新編亞洲大地構造區劃圖. 中國地質,40(5): 1351–1365.

萬天豐, 王亞妹, 劉俊來. 2008. 中國東部燕山期和四川期巖石圈構造滑脫與巖漿起源深度. 地學前緣, 15(3):1–35.

王亞妹, 萬天豐. 2008. 中國東部新生代巖石圈構造滑脫巖漿活動和地震. 現代地質, 22(2): 207–229.

吳福元, 葛文春, 孫德有. 2003. 中國東部巖石圈減薄研究中的幾個問題. 地學前緣, 10(3): 51–60

吳福元, 徐義剛, 高山, 鄭建平. 2008. 華北巖石圈減薄與克拉通破壞研究的主要學術爭論. 巖石學報, 24(6):1145–1174.

許文良, 葛文春, 裴福萍. 2009. 東北地區中生代火山作用的年代學格架及其構造意義. 貴陽: 礦物學、巖石學、地球化學學術年會論文摘要: 25.

徐義剛, 李洪顏, 龐崇進, 何斌. 2009. 論華北克拉通破壞的時限. 科學通報, 54(14): 1974–1989.

楊宗永, 何斌. 2013. 華南侏羅紀構造體制轉換: 碎屑鋯石U–Pb年代學證據. 大地構造與成礦學, 37(4):580–591.

殷秀華, 劉占坡, 武冀新. 1988. 青藏–蒙古高原東緣構造過渡帶的布格重力場特征及地殼上地幔結構. 地震地質, 10(4): 143–150.

曾華霖, 劉軍, 張慶合. 1995. 華南地區重磁資料處理解釋及其在華南地殼結構研究中的應用//地礦部巖石圈構造與動力學開放研究實驗室1994年年報. 北京:地震出版社: 87–101.

翟明國, 朱日祥, 劉建明, 孟慶任, 侯泉林, 胡圣標, 李忠, 張宏福, 劉偉. 2003. 華北東部中生代構造體制轉折的關鍵時限. 中國科學(D輯), 33 (10): 913–930.

戰明國. 1994. 華南中生代構造–巖漿–成礦作用及區域成礦規律研究. 宜昌: 中國地質科學院宜昌地質礦產研究所博士學位論文.

張長厚. 1999. 初論板內造山帶. 地學前緣, 6(4): 295–308.

張國偉, 張本仁, 袁學誠. 2001. 秦嶺造山帶與大陸動力學. 北京: 科學出版社: 1–855.

張宏福. 2009. 橄欖巖–熔體相互作用: 克拉通型巖石圈地幔能夠被破壞之關鍵. 科學通報, 54(14):2008–2026.

張家聲, 徐杰, 萬景林. 2002. 太行山山前中–新生代伸展拆離構造和年代學. 地質通報, 21(4-5): 207–210.

張文佑. 1984. 斷塊構造導論. 北京: 石油工業出版社:1–385.

趙宗溥. 1995. 試論陸內型造山作用——以秦嶺–大別山造山帶為例. 地質科學, 30(1): 19–28.

周新華. 2006. 中國東部中、新生代巖石圈轉型與減薄研究若干問題. 地學前緣, 13(2): 50–64.

朱光, 胡召齊, 陳印, 牛漫蘭, 謝成龍. 2008. 華北克拉通東部早白堊世伸展盆地的發育過程及其對克拉通破壞的指示. 地質通報, 27(10): 1594–1604.

朱日祥, 陳凌, 吳福元, 劉俊來. 2011. 華北克拉通破壞的時間、范圍與機制. 中國科學(D輯), 41(5):583–592.

朱日祥, 徐義剛, 朱光, 張宏福, 夏群科, 鄭天愉 2012.華北克拉通破壞. 中國科學(D輯), 42(8): 1135–1159朱日祥, 鄭天愉. 2009. 華北克拉通破壞機制與古元古代板塊構造體系. 科學通報, 54(14): 1950–1961.

朱志文, 郝天珧, 趙惠生. 1988. 攀西地區中生代地層古地磁及其大地構造含義//中國攀西裂谷文集(3). 北京:地質出版社: 199–211.

Ames L, Tilton G R and Zhou G. 1993. Timing of collision of the Sino-Korean and Yangtze cratons: U-Pb zircon dating of coesite-bearing eclogites.Geology,21:339–342.

Cong B L and Wang Q C. 1995. Ultra-high-pressure metamorphic rocks in China.Episodes, 18(1–2): 91–94.

Cong B L and Wang Q C. 1999. The Dabie-Sulu UHP rocks belt: review and prospect.Chinese Science Bulletin, 44(12): 1074–1086.

Enkin R J, Yang Z Y and Chen Y. 1992. Paleomagnetic constrains on the geodynamic history of the major blocks of China from the Permian to the present.Journal of Geophysics Resesrch, 97: 13953–13989.

Fan W M and Menzies M A. 1992. Destruction of aged lower lithosphere and accretion of asthenosphere mantle beneath eastern China.Geotectonica et Metallogenia, 16(3–4): 171–80.

Gao S, Rudnick R L and Xu W L. 2008. Recycling deep cratonic lithosphere and generation of intraplate magmatism in North China Craton.Earth and Planetary Science Letters, 270: 41–53.

Huang K N and Opdyke N D. 1993. Paleomagnetic results from Cretaceous and Jurassic rocks of South and Southwest Yunnan: Evidence for large clockwise rotations in the Indochina and Shan-Thai-Malay terranes.Earth and Planetary Science Letters, 117:507–524.

Huang T K (Jiqing). 1945. On the Major Structural Forms of China.Geological Memoirs, Series A, No. 20: 1–165.

Khramov A N, Petrova G N and Peckersky D M. 1981.Paleomagnetism of Soviet Union // McElhinny M W and Valencio D A. Paleoconstruction of the Continents,Geodynamic Series. Boulder, Colorado: Geological Society of American: 177–194.

Kim K H and Van der Voo R. 1990. Jurassic and Triassic paleomagnetism of South Korea.Tectonics, 9(4): 699–717.

Lee J S. 1929. Some Characteristic structural types in Eastern Asia and their bearing upon the problem of continental movement.Geological Magazine, 66: 501-522.

Li C Y. 1950. Sichuan movement and its distribution in China.Journal of Geological Society of China, 30: 1-8.

Li T D. 2010. The principal characteristics of the lithosphere of China.Geoscience Frontiers, 17(3): 1–13.

Lin J L, Fuller M and Zhang W Y. 1985. Preliminary Phanerozoic polar wander paths for the North and South China blocks.Nature, 313: 444–449.

Maruyama S, Liou J G and Zhang R. 1992. Tectonic evolution of the ultrahigh-pressure (UHP) and high-pressure(HP) metamorphic belts from central China.The Island Arc, 3 (2): 112–121.

Melcher F, Meisel T and Puhl J. 2002. Petrogenesis and geotectonic setting of ultramafic rocks in the Eastern Alps: Constraints from geochemistry.Lithos, 65 (1-2):69–112.

Menzies M A, Fan W M and Zhang M. 1993. Paleozoic and Cenozoic lithoprobes and the loss of >120 km of Archean lithosphere Sino-Korean Craton, China //Prichard H M et al. Magmatic and Plate Tectonics.Geological Society, London, Special Publication, 76:71–81.

Moore G W. 1989. Mesozoic and Cenozoic paleogeographic development of the Pacific region // Washington D C,USA: Abstract, 28thInternational Geological Congress,2: 455–456.

Oxman V S. 2003. Tectonic evolution of the Mesozoic Verkhoyansk–Kolyma belt (NE Asia).Tectonophysics,365 (1-4): 45–76.

Petrov O (editor in chief). 2008. Tectonic Zoning of Central Asia and Adjacent Areas (1: 20 000 000) // Atlas of Geological Maps of Central Asia and Adjacent areas (1:2 500 000). VSEGEI Cartographic Factory.

Wan T F. 2011. The Tectonics of China: Data, Maps and Evolution. Beijing, Heidelberg, Dordrecht, London,New York: Higher Education Press and Springer:1–501.

Wan T F and Zhao Q L. 2012. The genesis of tectonomagmatism in Eastern China.Science in China(Series D), 55 (3): 347–354.

Wan T F and Zhu H. 2011. Chinese continental blocks in global paleocontinental reconstructions during the Paleozoic and Mesozoic.Geologica Acta Sinica, 85(3):581–597.

Wan T F, Zhu H, Zhao L, Lin J P and Cheng J. 1996. Formation and Evolution of the Tancheng-Lujiang Fault Zone.Wuhan: Press of China University of Geosciences: 1–85.

Webb L E, Hacker B R, Ratschbacher L, Mcwilliams M and Dong S. 1999. Thermo-chronologic constraints on deformation and cooling history of high- and ultrahighpressure rocks in the Qinling-Dabie orogen, eastern China.Tectonics, 18(4): 621–638.

Weng W H. 1927. Crustal movements and volcanic activities of east China since Mesozoic.Journal of Geological Society of China, 6(1): 9–36.

Xu Y G. 2001. Thermo-tectonic destruction of the archaean lithospheric keel beneath the Sino-Korean craton in China: Evidence, timing and mechanism.Physics and Chemistry of the Earth, Part A: Solid Earth and Geodesy, 26(9–10): 747–757.

Xu Y G, Zhang H H and Qiu H N. 2012. Oceanic crust components in continental basalts from Shuangliao,Northeast China: Derived from the mantle transition zone?Chemical Geology, 328(SI): 168–184.

Yu S Y, Xu Y G, Ma J L, Zheng Y F, Kuang Y S, Hong L B,Ge W C and Tong L X. 2010. Remmants of oceanic lower crust in the subcontinental lithospheric mantle:Trace element and Sr-Nd-O isotope evidence from aluminous garnet pyroxenite xenoliths from Jiaohe,Northeast China.Earth and Planetary Science Letters,297: 413–422.

Zhang H F, Yang Y H and Santosh M. 2012. Evolution of the Archean and Paleoproterozoic lower crust beneath the Trans-North China Orogen and the Western Block of the North China Craton.Gondwana Research, 22(1):73–85

Zhang J J, Zheng Y F and Zhao Z F. 2009. Geochemical evidence for interaction between oceanic crust and lithospheric mantle in the origin of Cenozoic continental basalts in east-central China.Lithos, 110:305–326.

Zhao D P. 2004. Global tomographic images of mantle plumes and subducting slabs insight into deep earth dynamics.Physics of the Earth and Planetary Interiors,146: 3–34.

Zhao D P and Liu L. 2010. Deep structure and origin of active volcanoes in China.Geoscience Frontiers, 1(1):31–44.

Zhao X X and Coe R S. 2007. Plate tectonics, China //Gubbins D and Herrero-Bervera E. Encyclopedia of Geomagnetism and Paleomagnetism, Part 16. Dordrecht: Springer: 816–828.

Zheng T, Zhao L and Zhu R. 2009. New evidence from seismic imaging for subduction during assembly of the North China craton.Geology, 37: 395–398.

Zorin Yu A, Zorina L D, Spiridonov A M and Rutshtein I G. 2001. Geodynamic setting of gold deposits in Eastern and Central Trans-Baikal (Chita Region, Russia).Ore Geology Reviews, 17(4): 215–232.