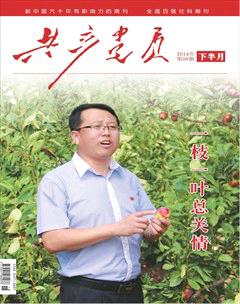

扎根山村一腔深情

富祖軒

“既然來了,就把這里當成家”

臺頭皋村這個位于阜新市東南部的小村落,有304戶1100多口人,黨員24名,地處山區,經濟發展水平落后,黨建工作薄弱,在全鎮的9個村中排位靠后。

曾慶利曾是一名審計系統的工作人員,工作兢兢業業,從沒出過差錯,多次榮獲“先進個人”稱號。新崗位、新責任,給曾慶利帶來了新挑戰,2013年8月,曾慶利被組織選派到長營子鎮臺頭皋村,擔任第一書記。從來到臺頭皋村的那一天起,曾慶利就對自己的全新工作格外重視:“既然組織把我派來了,我就把這里當成自己的家。”

“腳下有多少泥土,心中就有多少深情。”為了盡快進入工作角色,曾慶利以村為家,就連老母親生病他都沒時間到床前盡孝,連續一個多月深入農村了解村情。走訪過程中,曾慶利經常是一天徒步10多公里,每走進一家,坐的是土炕,喝的是瓢舀的水,說話也都是實嗑兒。村民們都說:“這個小伙子和城里人不一樣,就跟咱村里人一樣,實誠,心眼兒好!”

走東家、串西家的走訪,很快讓村民打心眼兒里接納了這個從機關派下來的小伙子。

印象最深的是走訪家住大山深處的貧困黨員劉福。那一天,曾慶利走了一個多小時的山路,才把慰問金交到了劉福手上,劉福問道:“你這個小伙子,我以前怎么沒見過?”“大叔,我是新來的村干部,您就叫我小曾吧!”曾慶利抹了一把額頭上的汗,微笑著回答。

從此,村里處處能見到小曾的身影:村民們反映村里通信不便,小曾立即與移動公司聯系維修;村里的有線電視信號不好,小曾跑到廣電局反映;山上的樹林著火了,小曾第一個沖上去救火,一大早又為護林員送去熱氣騰騰的早餐……

如今,村民們一提起小曾,就像提起自家親戚一樣。正是這種帶著真摯感情聯系群眾的工作方式,讓曾慶利在最短的時間內融入臺頭皋村,為下一步開展工作奠定了扎實的基礎。通過多次入戶走訪,曾慶利也找到了影響全村發展的“癥結”:“這里村風樸實,只是黨員‘雙帶工作不突出,更差一個致富的思路。”

“讓村民致富是首要任務”

在擔任臺頭皋村黨支部第一書記的同時,曾慶利還是長營子鎮的黨委副書記。為基層解決實際困難,曾慶利與鎮黨委書記、鎮長一起,多方協調,上下溝通,為全鎮的各項事業發展想辦法,出實招,使全鎮上下形成了能干事和干成事的合力。大家全心全意圍繞全鎮中心工作,夜以繼日地在招商引資、項目一線和沈阜200萬畝現代農業示范帶建設的工作現場奔波……在曾慶利和同事們全力攻堅下,全鎮各項工作取得了突出的成績。2013年,長營子鎮財政收入達到9006萬元,譜寫了長營子鎮發展的新篇章。

而作為村里的第一書記,曾慶利更覺得,“讓村民富起來,才是我這個第一書記的首要任務”。在了解了村情的基礎上,曾慶利采取“兩手抓”的方式推進工作,一是扎實推進黨建工作,二是積極溝通鎮項目辦為村招商項目保駕護航。

種植榛子樹在臺頭皋村有基礎,也有良好的自然條件,曾慶利下定了發展榛子產業的決心。為了詳細了解本地區實際,贏得村民們的信任,曾慶利與村黨支部書記走街串戶,幾乎跑斷了腿,在田間地頭嘮家常,摸情況,先后召開10余次村“兩委”班子會議、6次村民代表及黨員大會,統一了全村人的思想。

一開始,村民們對新產業、新品種和新技術不敢進行嘗試,曾慶利在說服大家的同時,在資金、技術和銷售等方面積極謀劃,立足本村實際,科學論證,確定了“黨員帶頭示范,合作社整合力量”的現代農業發展路子,并向上爭取省、市資金支持,跑審批,跑項目,完善基礎設施。

多年的審計工作讓曾慶利意識到,只有建立合作社,才能實現集約化經營,增加經濟效益。為此,曾慶利向阜新市扶貧辦爭取扶貧資金30萬元,成立了“臺頭皋村海海榛子種植專業合作社”,采取“統一平整土地、統一引進樹苗、統一田間管理、統一技術指導、統一包裝銷售”的“五統一”經營模式,降低成本的同時減小了經營風險,大大增加了經濟效益。

雖是村里的第一書記,可曾慶利主動請纓擔任黨建指導員,探索運用“黨支部+合作社+黨員示范戶+農戶”的黨建工作與發展農村經濟緊密結合的新模式,在推進現代農業示范帶進程中,充分發揮黨組織作用,用經濟發展和農民致富的成果檢驗黨建工作的成效,既提升了黨支部的影響力,也徹底帶動合作社進入科學發展的快車道。

曾慶利也深知,初級農產品無法滿足市場需求,只有提升產品的質量,打造自己的品牌,農民才能賺到錢,合作社才能持續發展。為了提升產品附加值,曾慶利帶領合作社注冊了“遼西高山”商標,助力合作社發展壯大。合作社成立以來,共整地建設荒山3000畝,平地300畝,種植樹苗3萬株,吸收238名村民入社,實現了人均年收入增加1.5萬元。

在招商引資工作中,曾慶利更是不含糊。他抓住全市大力實施200萬畝現代農業示范帶建設機遇,向上級部門爭取資金365萬元,與錦州合力新能源有限公司成功簽訂了投資額達6000萬元的意向合同,并計劃在150畝荒山上開展光伏發電,此項目建成實施后將為村集體增加收入300萬元。

就這樣,一筆筆的財富如涓涓細水,“流”進百姓的兜里。看著村民一天比一天富了,曾慶利也笑得合不攏嘴。

“抓好黨建是必須履行的職責”

“作為村黨支部第一書記,扎實開展村里的黨建工作不僅是自己的分內事,更是使命和責任!”在開展黨的群眾路線教育實踐活動中,曾慶利帶領村黨支部成員結合臺頭皋村實際,制訂了詳細的實施方案,設計開展了“五必訪”載體活動,目前活動初見成效,得到了廣大村民的一致認可。

為建成一個高標準的黨員活動室,曾慶利積極協調區委組織部、鎮機關等有關部門,爭取資金購置了會議桌椅和打印機等辦公用品,制作了牌板,購買涉農書籍1500余冊和一套電教設備,他還帶領大家將黨員活動室粉刷一新。“咱村的‘黨員之家老帶勁兒了!”村里的黨員總是這樣對外村人“炫耀”。

昔日的薄弱村已經成為歷史。如今的臺頭皋村,經過曾慶利和村“兩委”班子成員近一年的共同努力,在各方面都有了很大的改觀。村干部們更加團結了,嚴格落實村“兩委”聯席會議制度,在民主協商的基礎上對本村重大事務進行決策,各項制度、責任和任務明細表全都上墻公示,工作也更加規范了。

不僅如此,在實實在在干好工作的基礎上,曾慶利還積極聯系相關媒體對本村進行宣傳,擴大了臺頭皋村的對外影響力。

談起當第一書記的體會,曾慶利也總結出了自己的“第一書記經驗”,那就是“三個協調”:一是要協調好自己與黨支部書記的關系,不比高低大小,樹立共同目標;二是要協調好村“兩委”成員之間的關系,處理村里的大事小情都要事事合拍;三是積極協調好村與鎮、區的關系,贏得支持,上下聯動,摘掉薄弱村的帽子。

現在,曾慶利依然很忙碌,眼前就有一件大事等著他落實。針對村里三面環山的豐富旅游資源,他要為村里引進一個旅游項目。這樣,坐落于村里的36臺風車和丁香林、老爺廟、關公像等十余個景點,就能串成一條線,給臺頭皋村全村百姓帶來新的收益。到那時,別具一格的榛子林、農家樂、特色旅游,就能吸引來更多的游客。

為此,曾慶利正不知疲倦地奔波在路上……

- 共產黨員·下的其它文章

- 舉報人太多

- 吊唁

- 調研

- 世說新語

- 蠔油——“海底牛奶”

- 把教育工作認真抓起來