保利春拍前言:中國式物盡其用

郭馨

本季春拍的作品,雖然還難以完整表達當代中國原創設計的自信,但中國的原創設計群體,將通過每一次寶貴的取舍,表達出內在真實的需求,由內而外地繁衍出自己的設計哲學體系

今年的保利春拍當代設計單元,已經是第五次如當代中國設計風向標一般向中國和世界展現中國原創設計群體的現狀與發展動態了。如果說這一季有稍許不同的地方,那就是策劃人宋濤,在經過二十多年的沉浸與修練之后,以設計師的立場,提出了反觀與內省:

“我們在近二十年學習西方現代設計理念的過程中,究竟沉淀下來什么?哪里才是中國當代原創設計應該選擇的方向?”

“我們所做的東方設計傳統溯源,價值究竟在哪里?什么才是中國當代原創設計應該續接的文化DNA?”

“以西方的現代設計理念與手段,還原中國傳統生活的文化意境,真的契合當下中國人的內心渴望?這就是當下中國原創設計最適當的表達嗎?”

向大師 Hans Wegner 致敬

今年正好是丹麥設計師Hans Wegner(1914-2007)百年冥誕,憑著“手工藝”(Craftsmanship)與“低限主義”(Minimalism)的木質家具,素有20 世紀最偉大設計師之一的Hans Wegner,曾經迷倒了全世界。為此,丹麥設計博物館(Denmark DesignMuseum)特別舉辦的“Just One Good Chair”百年回顧展,呈現了超過150 件Wegner 的木作家具,并搭配相關的設計手稿、照片與模型等,讓人走進Wegner 的木工藝哲學。

Wegner 早年受到丹麥商人坐在一張明椅上的肖像畫的啟發,開始潛心于中國明式家具,他的獨到之處在于以溫潤質樸的木作質地,結合堪稱北歐設計DNA 的有機線條,呈現如明式家具般優雅的當代設計。

在今年的在米蘭家具展上,全球各大設計品牌以各自不同的方式向Wegner 致敬,其中最具代表性的,應屬丹麥家具工房CarlHansen & Son 與織品品牌Maharam 的合作計劃,他們邀請英國時尚設計師Paul Smith,將其擅長也最知名的色彩線條,套入 Wegner 單椅的坐墊樣式之中。與Wegner 長期合作的丹麥PP Mobler 工房,也于此時重新推出Wegner 最經典代表作“The Chair”的1949 年原始版本。

在“The Chair”原始版本,對Wegner 作品非常熟悉的人,在看到椅背處加入的藤編設計時,不難浮現疑惑:一生追求簡潔設計風格的Wegner,為何加入藤編?不累贅嗎?原來,在制作“The Chair”椅背時,當時的木工工藝使榫接處無法呈現完美平滑的Z字型,Wegner 便以藤編纏繞的方式遮掩榫接處。后來,隨著榫接工藝的精進,以后的“The Chair”版本自然放棄了藤編的部分。

Hans Wegner 的經典名言是:“一張椅子沒有前后之分,不論任何側面與角度都一樣美麗。”(A chair is to have no backside.It should be beautiful from all sides and angles.)很顯然,他的設計哲學來自中國明式家具懷真抱素的美學詣趣,但是并沒有停留在還原明式家具研精覃奧的工藝,而是獨立向前探索出一條符合他所處時代技術水平的蹊徑。并且,在機械流水線生產日漸成為時尚的同時,冷靜地意識到“重新找回對手作的熱愛”的寶貴,使人性回歸自然的天然渴求,與更便捷化的經濟效率需求,達到適度的平衡。這讓他的設計哲學得以在設計進化論中生存下來,也使他的作品在現代設計史中成為不可替代的里程碑。

此次春拍設計環節,精選了Hans Wegner 的經典作品:除了“3-Legged Shell Chair”、“PP52”、“Chinese Bench pp266”外,還有源自于英國溫莎椅的“孔雀椅”和體現Wegner 對牛情有獨鐘的“PP 518”公牛椅等。對于“孔雀椅”,Wegner 在椅背的部分設計扁平背條,以服貼坐者的肩胛骨,并符合人體工學的舒適性。而“PP 518”公牛椅,則從由6 塊木片接合而成椅背榫接處,看到極簡的幾何風格,也能品味到Wegner 貫用的榫接技法的精髓。這款“PP 250”(又稱侍從椅)還兼具衣架功能,曾獲得丹麥國王費德列克九世(Frederik IX)的極力稱贊。而另一把“The Round Chair”曾出現在1960 年,肯尼迪與尼克松競選美國總統的電視辯論會上,讓丹麥設計從此走向國際的舞臺。

Hans Wegner 曾說過:“當人們坐上一張椅子,那張椅子才真正被完成。”(A chair is not a chair until someone is sitting in it。)所以,本次拍賣預展為中國觀眾親身體驗Wegner 的細木工藝提供了難得的機會,也算幫助百年故人完成一樁心事!

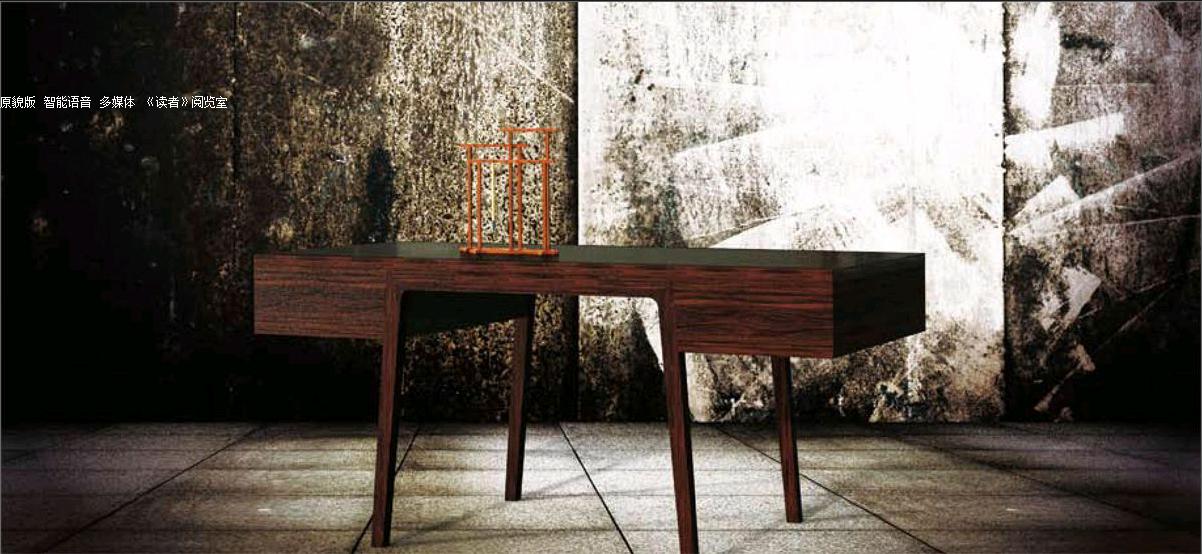

還原中國明式文人書齋

書房是古代知識階層專用的“工作室”,一般是一座完整的家庭住宅中的一個單元,它不一定與家庭生活空間完全隔斷,但無論其功能還是格調,都與廳堂、臥室區分顯著。明朝人管書房也叫書齋,形態與功能各異的書房皆肇始于文士階層。由于無須兼顧家庭成員世俗生活的需要,獨立出來的書房、書館或書齋有力地強化了它與特定的服務對象之間的精神聯系,往往成為文士燕閑生活的主要場地。

如中晚明江南私家園林興盛時期,富裕文士的書房與家庭日常生活的住宅相分離,以獨立的小屋或小型園林的形式出現。如張岱特地在自家傾圮老屋的廢基上營造一大間書屋,旁有耳室可作臥房,號“梅花書屋”,他自云日夜“坐臥其間,非高流佳客,不得輒入”。專為讀書游棲之用的園林亦稱書館,寓暫居之意,方便客人留宿、晤談、娛戲。另有一種地處偏僻的別館、寺廟中的齋房等也可做文士的書齋,兼具隱修秘居之功能。

明萬歷年間的名士、戲曲家、養生家及書籍收藏家高濂對書齋陳設的美學追求有很高的自覺性。今天,藝術家劉傳生在透過高濂對書齋內部陳設物的描述,推想出明代文士書房陳設的大致樣貌。并從《高子書齋說》中提取了明人書齋的九大標準:

一、不可太寬敞。書齋宜明朗、清凈,不可太寬敞。明凈則可以使心舒暢,神氣清爽,太寬敞便會損傷目力。( 我常想乾隆的書房《三希堂》太小了,原來書房不宜大。)

二、有植物花草。窗外四壁,藤蘿滿墻,中間擺上松柏盆景,或劍蘭一兩盆。石階周圍種上青翠的蕓香草,旺盛之后自然青蔥郁然。

三、養魚。旁邊放洗硯池一個,更應設一盆池。靠近窗子的地方,養錦鯉五七條,以觀其自然的生機與活潑。

四、書桌與文房四寶。書齋中設長桌一張,古硯一方,舊銅水注一只,舊窯筆格一架,斑竹筆筒一個,舊窯筆洗一個,糊斗一個,水中丞一個,銅(或石)鎮紙一條。

五、小木床一張。左邊放小木床一張,床下放腳凳一條。

六、床頭邊放小幾一張,上放古銅花尊或者哥窯定瓶一只,有花的時候將瓶里插滿鮮花以收集香氣,平時則將蒲石放在上面以收集清晨的露水,使眼目清爽。或者放鼎爐一個,用來焚燒印篆或燃香,冬天放暖硯爐一個。

七、文玩裝飾。墻壁上掛古琴一把,中間放長條木幾一張(木幾以江浙云林的木幾最好)。墻上掛畫一幅。書室中只有兩類畫可以掛:山水為上,花木次之。或者掛用來供奉的名畫、云霞之中的山水、神像、佛像也可以。木幾旁一放爐,了花瓶,一匙箸瓶(即筷筒),一香盒,這四樣東西的種類、檔次有著很大的,僅憑博學高雅的人自己選擇。但四者之中的爐具,則只有汝爐、鼎爐、戟耳彝爐三種最好,爐的大小一般要求爐腹的直徑不超過三寸。花瓶應用膽瓶,花觚是膽瓶中最好的,其次是宋瓷鵝頸瓶,其余的不可以用。墻壁上合適的地方,可掛一壁瓶,四季插花用。

八、一把禪椅。坐椅則可擺六張吳興筍凳,一把禪椅,旁邊擺一拂塵、一搔背(搔癢用)、一棕帚、一竹鐵如意。

九、書架。書齋右邊設一書架,書架上陳列《周易古占》、《詩經旁注》、《離騷》、《左傳》、《百家唐詩》、《三才廣記》等書。書法字帖方面,楷書則排列《鐘繇薦季直表》、《黃庭經》;隸書則排列《夏丞碑》、《石本隸韻》;行書則排列《李北海陰符經》、《云麾將軍碑》;草書則排列《十七帖》、《草書要領》、《懷素絹書千文》、《孫過庭書譜》等。其他閑散方面則可排列《草堂詩余》、《正續花間集》、《歷代詞府》、《中興詩選》等。以上這些書籍都是山居隱士長期需要閱讀的,所以也是書齋中的必備之書。畫卷方面,則可收集舊時作者的山水畫、人物畫、花鳥畫,或者名人賢士的墨跡各若干幅,用來充實書架。如果沒有什么事擾亂心神,人應該經常獨坐于書齋之中,或對日吟誦,或秉燭夜讀,于書齋里享受一份清福,從學問中得到一份快樂。

此次保利春拍的現代設計單元,之所以兼收并蓄了本不應屬于現代設計的明式文人書齋,一方面是以明式1.0 版與Hans Wegner模仿升級的2.0 版作一對話,讓觀者可以看到其中清晰的脈絡;另一方面,通過劉傳生對配飾細節的極致追求,所呈現出的對明人生活方式的還原,讓我們更直觀地感受到中國傳統文人日常生活中的綺思雅趣,感慨“今非昔比”的同時,多少感悟出時空更迭,使我們的生活永遠不可能再回到1.0 版的狀態。還有,在感佩Wegner 之余,也意識到無益重復追求2.0 版的探索。

那么,什么才是適合當下生活的3.0 版的設計體系, 應該來自怎樣的內在鏈接與哲學體系呢?

2014 米蘭國際家居展

“看見中國”的思考

在今年的米蘭國際家居展上,跨界藝術家朱哲琴策劃的“看見中國”,以“推動中國原創設計”探討“30 年的‘中國制造之后,‘中國原創終究從哪里開始?”這也是宋濤20 年來與國內外原創設計師一直在思考的。他創建中國設計師聯盟,將現代設計推向拍賣公眾平臺,為當代設計在中國贏得應有的價值與地位,一步步走來,對中國原創設計的現況有著更為深入的洞見。在米蘭展中,“看見中國”遭遇韓國設計師繼承宋代風格及造物美學的作品,與此同時,意大利設計師通過作品找回與自然融合的禪意,并以設計哲學和作品呈現的完整性,展示出設計者的自信與大氣。風水輪流轉,可惜了我們中國人在努力找回自己傳統的當下,卻難以舍棄向古人機械模仿形制,向西方現代設計簡單借用生活方式的表達,這樣的簡單設計思路,加上少有人能夠自己動手參與工藝開發,不斷推敲,真正從頭到尾完成一件作品。所以,此次參加米蘭展的中國作品,大多根據傳統工藝進行再設計,往往想法不錯,但流于表面化,似乎免不了只是拿傳統工藝說事的嫌疑。無異于守著金飯碗,卻四處找靈感。哀哉!

中國式的物盡其用與斷舍離

是的,“傳統手工材料與工藝”,“環保概念”,都是不錯的切入口,但要真正找回中國當下原創設計的自信,決不是靠一兩個概念能夠支撐起來的。

2005 年,藝術家宋冬曾經做了一個名叫“物盡其用”的展覽。作品起因于宋冬父親的去世,人走得突然,導致整個家庭極度痛苦。藝術家和姐姐把母親支開,收拾清理家中雜物,然后再把母親請回來。沒想到“她跟我們大發雷霆,非常生氣。我徹夜難眠。我就想,什么是孝順,順者為孝。我為什么要讓上一代人按照我的生活觀念去生活呢?然后我就問我媽,為什么要這些東西?她說你爸不在了,我要用這些東西來彌補這屋子里的人氣。那一句話讓我心酸,母親說每一件東西都帶有人的記憶。”

宋冬決定再也不扔東西了,他讓母親來做“物盡其用”這個公開性質的展覽,他們一起收拾“破爛兒”,整理記憶,把母親從悲痛的境遇中解放出來。雜物一件一件地在地上攤開,展出了母親50多年中保存下來的東西,臉盆、飯勺、椅子、鞋子、衣服……總共1 萬多件,全是日用品,也就是俗話說的“破爛兒”。其中有一箱肥皂,那是母親送給宋冬的結婚禮物。箱子里的肥皂已經跟石頭一樣,特別臟。原來在母親懷孕時,她想萬一是男孩,以后就會有一個大家庭,一塊肥皂給一家人洗衣服很難,當媽媽的得給孩子多保存一些肥皂,于是從那時就逐漸積攢下來這一箱肥皂。母親在1992 年宋冬結婚當天送出與其孕育與成長緊密相關的禮物,兒子卻沒有要,于是就一直將拒收的結婚禮物保存了下來。

宋冬說:“在生活沒有任何可能性中,那一代人的生活哲學叫做‘物盡其用,這種哲學應該被尊重。今天的社會之所以如此膨脹,因為它總在強調只有消費才有發展。斷舍離應該從源頭重新去想想‘物盡其用,想想我們到底需要多少,才去擁有。”

宋冬的展覽對宋濤影響頗深,在他看來,中國的宋冬一代之所以與父母一輩有著天壤之別的生活理念,正是因為缺乏與自身最緊密的生活傳統與資源配置現實狀況的真實連接。跳躍式的發展,一味模仿追求現代設計的極致,割斷了中國傳統審美的傳承,也造成了與日常生活的隔閡,最終變成了浮華的奢侈與寶貴資源的浪置。

今天的我們幸運地擁有了更多的選擇機會,但同時面臨著資源相對越來越匱乏的現況與未來。如何才能避免將最大化的選擇轉化為資源的浪費?

一方面,我們可以從父輩的情感連接與童年的生活傳統中,尋找自己的設計哲學出發點;另一方面,在每一個日常生活的當下,誠實地面對自己的內心,回應每一個具體的需求。正如日本自稱“雜物管理咨詢師”的山下英子,從瑜珈“斷行、舍行、離行”中發明出的日常行為方法:“斷=斷絕不需要的東西,不買、不收、不取。舍=舍棄堆放在家里沒用的東西。離=脫離對物品的執念,了解自己的真正需要,創造游刃有余的自在空間。”我們雖沒有古人與天地相融合的奢侈與閑暇,但可以在日常的忙碌中以傳統美器與雅興滋養靈性。我們當然不愿回到父輩收集生命積攢“破爛兒”的年代,但沒有忘記從血脈中傳承的節儉、樸實與真情。宋濤認為,簡單智慧的生活,才是中國原創設計呈現屬于大多數當代中國人生活的3.0 升級版的現實入口。

本季春拍的作品,雖然還難以完整表達當代中國原創設計的自信,但來自不同方面的努力所引發的各種有益的思考,讓我們相信,中國的原創設計群體,將通過每一次寶貴的取舍,表達出內在真實的需求,由內而外地繁衍出自己的設計哲學體系。資源平衡整合也將借由整個設計產業鏈的自然生長,達到更有效率的發展。