軟土地區隧道明挖法的典型斷面結構受力及圍護結構變形分析

杭州市城市基礎設施建設發展中心 杭州 310001

城市隧道的施工方式一般分為明挖法和暗挖法,在場地和周邊環境允許的情況下,明挖法具有施工方便、造價低的特點。明挖法中的基坑工程部分具有較多的風險和不確定因素,從而主導并控制著這類施工方法的安全性。本文以杭州紫金港隧道為工程背景,對明挖法隧道結構受力進行計算,并對典型斷面的深層土體側向位移監測結果進行了分析。

1 工程概況

杭州紫金港隧道工程全長2.65 km,其中文一西路北側約0.5 km為地面道路,其他為下穿隧道,長2.16 km。隧道為雙向四車道,中間隔斷,等級為城市主干道。整個隧道設有3 個匝道,其中A匝道和B匝道位于余杭塘河附近,隧道下穿余杭塘河。根據隧道開挖深度及考慮到規劃中的軌交5號線與紫金港隧道斜交,其豎向圍護結構采用鉆孔咬合樁(其中樁間止水采用素混凝土樁)、地下連續墻(壁厚有800 mm和1 000 mm)和SMW工法樁。內支撐為混凝土內支撐和鋼管內支撐的單獨及混合組合模式。

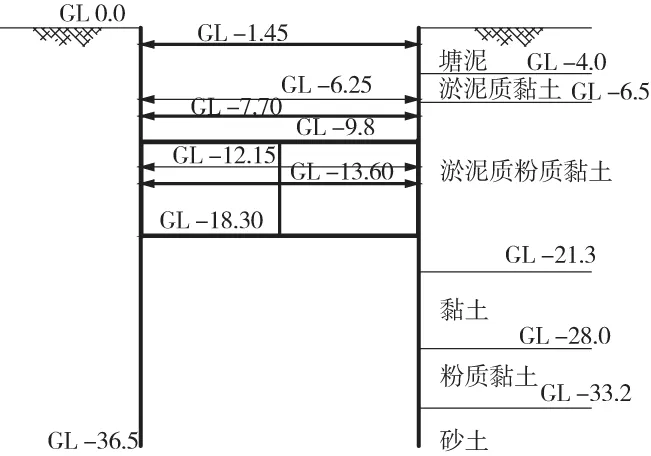

本隧道2 個典型位置剖面分別為SMW工法樁和地下連續墻斷面,其施工順序為先施工三軸水泥攪拌樁、打入型鋼、施工圍檁和前后H型鋼的連系梁。采用3 道鋼筋混凝土支撐,挖深為15.20 m,位于K3+841.72~K3+883.0里程樁號。在挖深最深斷面(挖深為18.5 m),采用壁厚為1 000 mm的地下連續墻,設有3 道鋼筋混凝土支撐和3 道鋼支撐。紫金港隧道位于杭州的城西,分布在軟土區域,土層的主要物理力學性能參數見表1所示。

表1 土層主要物理力學性能參數

2 隧道主體結構受力及圍護結構深層側向位移分布[1,2]

2.1 隧道結構彎矩分布

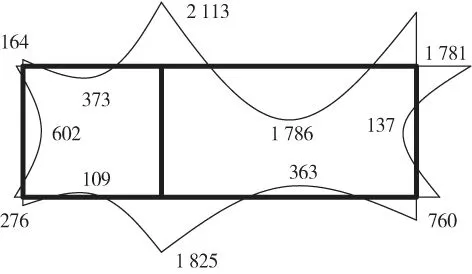

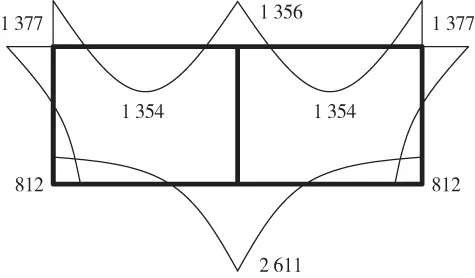

圖1為紫金港隧道圍護結構和主體結構典型斷面圖,我們采用地層結構法對SMW工法樁斷面和隧道埋置最深斷面進行全過程施工分析,可得到隧道主體結構的彎矩(kN·m/m)分布,分別見圖2和圖3所示,由于隧道側墻和中墻對頂板的約束作用,受到頂板上覆土重和地面荷載傳遞的作用,頂板彎矩呈W形分布。而對于底板,上部填土覆重和隧道結構自重主要通過中墻傳遞至底板,底板下部受到坑底地基土體的抗力,而底板側墻轉角處變形受到地下連續墻的約束作用,因此隧道底板在中墻處豎向位移最大,隧道底板結構最大彎矩出現在隧道中墻對應的底板處。但當隧道埋深較淺時,隧道底板彎矩呈W形分布(SMW工法樁斷面),當隧道埋深較深時,底板彎矩呈V形分布,底板兩側彎矩內側受彎。這與地層結構法計算結構相反,經分析,這是由于圍護結構的側向約束造成的,這對隧道結構進行配筋計算時尤為重要,否則可能導致隧道底板外側開裂。

圖1 隧道圍護結構及隧道主體結構

圖2 SMW工法樁處隧道結構彎矩分布

圖3 隧道埋深最深處隧道 結構彎矩分布

2.2 圍護結構深層側向位移分布

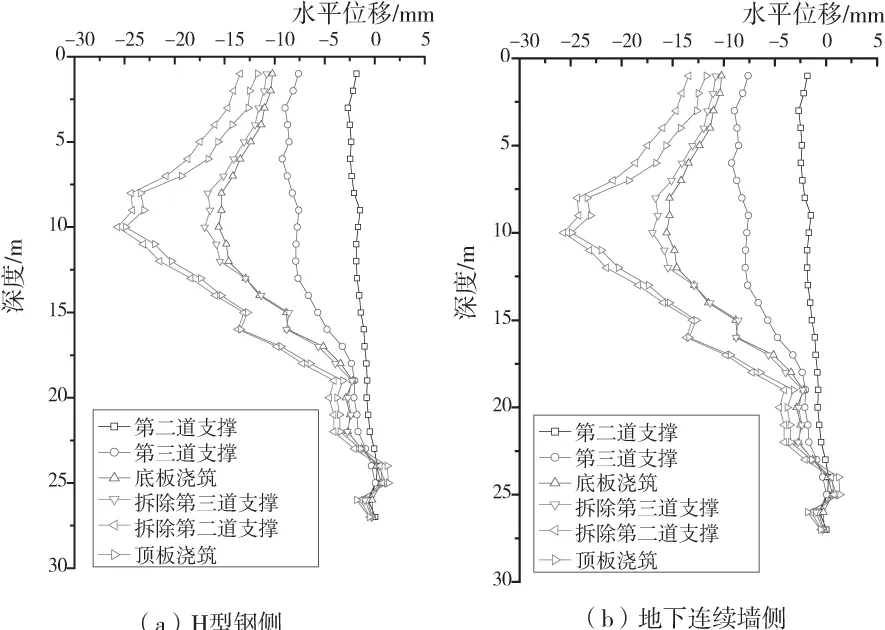

SMW工法樁斷面基坑挖深15.50 m,采用2 道混凝土支撐,樁長28 m,因軌交5號線與紫金港隧道斜交,因此,與隧道軸線垂直的斷面兩側圍護結構型式不同,一側為SMW工法樁,另外一側為地下連續墻,整個施工過程圍護結構側向位移監測結果見圖4,SMW工法樁側的最大側向位移為27.6 mm,發生在深12 m附近,最大側向位移為基坑挖深的1.78‰;地下連續墻側的最大側向位移為25.3 mm,發生的位置與理論計算較接近,均在深10 m位置附近,最大側向位移為基坑挖深的1.63‰。

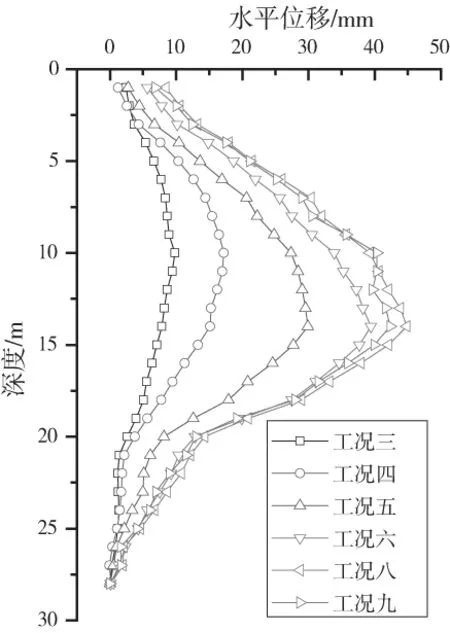

在采用地下連續墻基坑挖深的最深斷面,挖深為18.5 m,地下連續墻長度為36.50 m,該斷面施工過程中側向變形見圖5所示,最大側向位移的實測值為44.8 mm,發生的位置較為接近,大約在15 m深處,最大側向位移為基坑挖深的2.42‰。

圖4 SMW工法樁斷面豎向圍護結構側向變形

圖5 地下連續墻側向位移沿深度變形

3 結語

本文以杭州紫金港隧道為工程背景,對隧道明挖法的典型斷面結構受力及圍護結構變形進行分析得出:

(a)當隧道埋置較深時,由于豎向圍護結構的側向約束作用,導致隧道結構底板兩側內側受彎,這與傳統的采用荷載結構法計算結果相反。因此需要采用地層結構法的斷面結果對隧道結構配筋進行復核。

(b)基坑圍護采用SMW工法樁的斷面,最大側向位移占基坑開挖深度1.78‰,地下連續墻側則為1.63‰;在基坑開挖深度最大、采用地下連續墻作圍護的斷面,圍護結構最大側向位移占基坑開挖深度的2.42‰。圍護結構側向變形較小,說明基坑的安全性遠遠滿足要求。