基于數值模擬方法的深基坑施工風險等級判定*

上海建科工程咨詢有限公司 上海 200032

深基坑施工過程中會存在多種風險,包括滲流破壞、支撐失穩、坑內滑坡、踢腳破壞、坑底隆起、承壓水突涌等[1-3]。為了將深基坑風險控制在可接受范圍之內,風險監控便成為必不可少的措施。

目前,深基坑風險等級基本是以其監測數據為依據,結合工程實際經驗進行確定[4-5],在施工過程中,需通過對監測數據進行分析才能得出深基坑的風險狀態和等級。為了能夠更直觀、明確地判定施工過程中深基坑的風險狀態,本文依據基坑監測報警值劃分其風險等級,并采用數值模擬方法,對若干施工工況下的深基坑受力變形情況進行分析;再根據已劃定的風險等級,確定各個施工工況下深基坑的風險狀態。本研究為不同條件下,深基坑施工風險等級的確定,提供了一種新的參考方法。

1 基于監測報警值的深基坑施工風險等級劃分

根據《建筑基坑工程監測技術規范》GB 50497—2009要求,基坑變形監測項目一般包括圍護墻頂部水平位移、圍護墻頂部豎向位移、深層水平位移、坑底隆起(回彈)、土體分層豎向位移、周邊地表豎向位移等。不同安全等級的基坑對各項監測項目的要求不同,而3 種安全級別的基坑均有監測要求的項目為圍護墻頂部的水平和豎向位移,可見該項目在基坑監測中具有代表性意義。因此,本文在進行深基坑風險等級劃分時,把圍護墻頂部的水平位移和豎向位移的報警值作為參考值。深基坑是安全等級為一級的基坑,上海地區的深基坑一般采用地下連續墻的圍護形式,以《建筑基坑工程監測技術規范》 GB 50497—2009中一級基坑地下連續墻頂部的水平位移和豎向位移的監測報警值為準。同時,在實際工程當中,會采用報警值的70%~80%,作為監測的預警值。

基坑變形過大,往往會引發基坑事故,基坑變形程度不同,代表其處于不同的風險狀態,因此,可根據基坑變形大小來劃分基坑的風險等級。在對某項工程進行風險評估過程中,一般將工程風險等級分為5級,與之相對應的還包括風險描述和風險接受準則[6]。本次風險等級劃分是以深基坑監測報警值為依據,根據《建筑基坑工程監測技術規范》 GB 50497—2009和《基坑工程設計規程》 DG/TJ 08—61—2010對深基坑監測報警值的要求,本文建立了4級的風險等級劃分,各等級對應的風險描述和風險接受準則見表1。其中,結合工程實際情況,采用70%的監測報警值作為一、二風險等級的劃分標準。

表1 風險等級(4級)、風險描述及接受準則

在風險等級判定過程中,若有一項監測項目達到相應風險等級描述的水平,則深基坑的風險狀態就被判定為該風險等級,并采取相應措施,降低風險等級。

2 數值模擬分析各工況下深基坑的風險等級

引起深基坑事故的風險因素有很多,如超挖、堆載、降水不到位、土方開挖過快、支撐架設不及時、止水結構破損等[2]。各因素嚴重程度不同,會引起基坑發生不同程度的變形。為了更直觀地判定各種風險因素作用下,深基坑的風險狀態等級,本文以上海國際金融中心項目為例,建立數值模型,分析不同工況下深基坑的變形情況,再根據表2中劃分的風險等級,確定深基坑的風險狀態。

2.1 工程概況和數值模型建立

上海國際金融中心項目位于上海市竹林路(規劃中)以東,張家浜河以北,楊高南路以西,北側緊鄰竹園商貿區2-16地塊,基坑面積約為48 860 m2,周長約為950 m,開挖深度為26.6~28.8 m。根據相關規范規定,基坑工程安全等級為一級。基坑北側有楊高南路雨水泵站且位于1 倍基坑開挖深度范圍內,按上海市標準《基坑工程技術規范》DG/TJ 08—61—2010規定,北側楊高南路雨水泵站區域基坑工程的環境保護等級為一級;基坑普遍區域基坑工程的環境保護等級為二級。

2.2 數值模型的建立

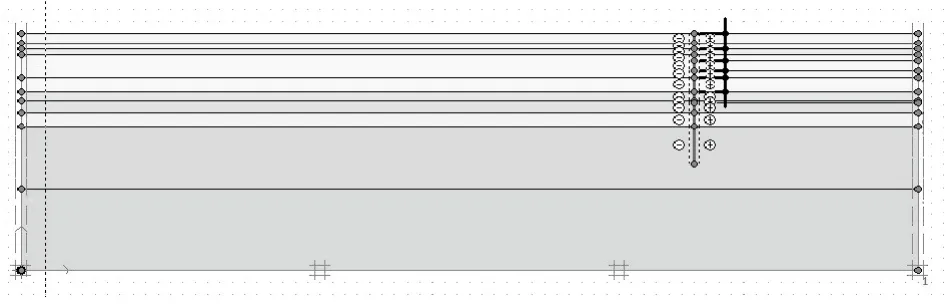

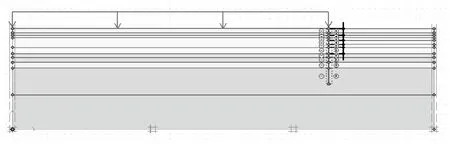

根據工地現場實際情況和土層物理力學性質,運用PLAXIS2D軟件建立有限元模型,模擬在不同超挖和堆載情況下基坑圍護墻頂部的水平位移量和豎向位移量。超挖和地面堆載情況下的數值模擬模型分別見圖1和圖2。

圖1 不同超挖量情況下圍護墻變形分析的數值模擬模型

圖2 不同地面堆載情況下圍護墻變形分析的數值模擬模型

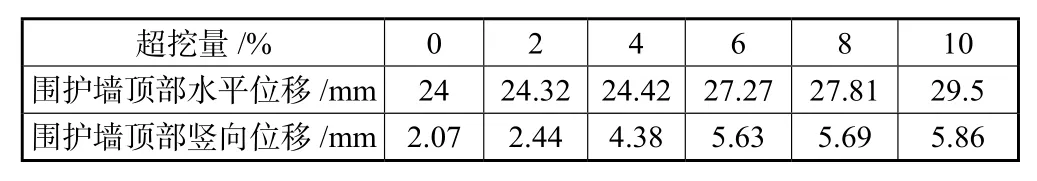

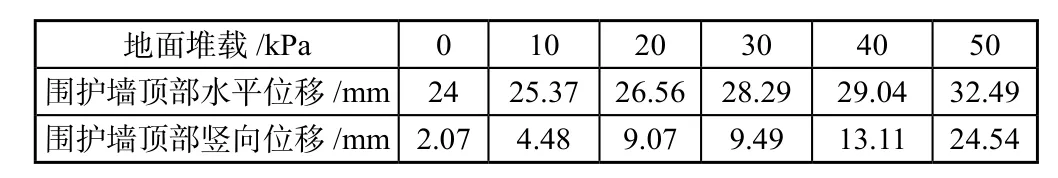

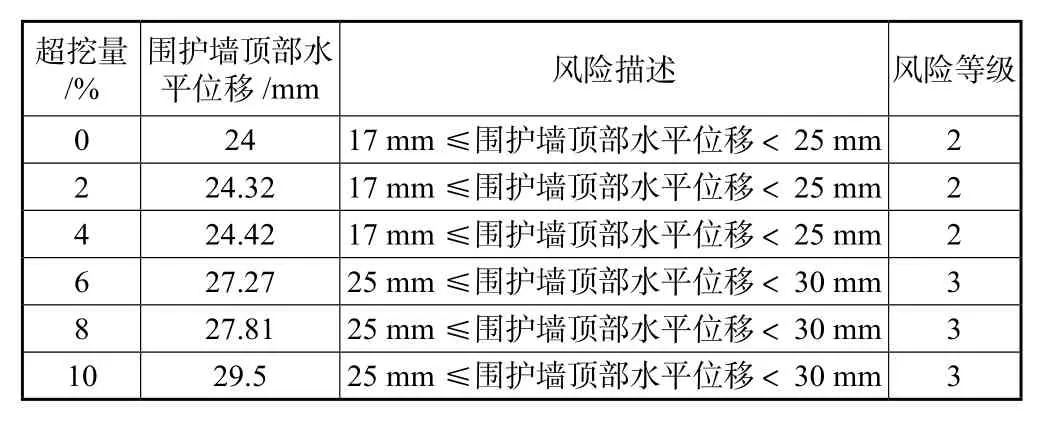

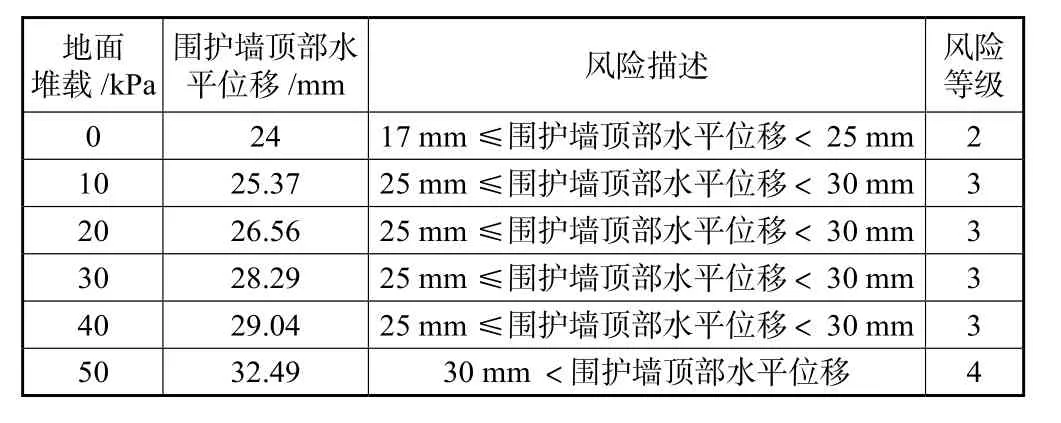

通過數值模擬得出,超挖量分別為基坑深度的0、2%、4%、6%、8%、10%,和地面堆載分別為0 kPa、10 kPa、20 kPa、30 kPa、40 kPa、50 kPa時的圍護墻變形量,結合表2確定的風險等級劃分標準,確定不同超挖和堆載情況下基坑的風險等級,建立較為直觀的現場施工狀況與基坑風險等級的關系。

2.3 不同風險因素作用下基坑的變形分析

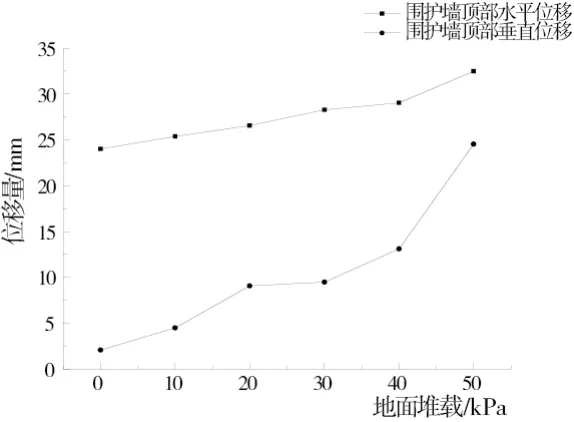

本次數值模擬分析主要考慮超挖和堆載對深基坑變形的影響,分別對不同超挖量和不同堆載的基坑進行了變形分析(主要為圍護墻頂的水平位移和垂直位移),數值分析結果分別如表2、表3和圖3、圖4所示。

表2 不同超挖情況下深基坑圍護墻的變形

表3 不同堆載情況下深基坑圍護結構的變形

由表2和圖3可以看出,不同超挖工況下,圍護墻頂部發生了不同程度的水平位移和豎向位移。同時,通過對比數據可以發現,圍護墻頂部的水平位移量較之豎向位移更接近報警值,更能反映基坑此時處于風險等級較高的狀態。因此,不同超挖工況下,將圍護墻頂水平位移量作為判斷基坑風險等級的一個指標。將表2中數值模擬所得的圍護墻頂水平位移量與表1相結合,可得不同超挖工況下基坑風險等級情況(見表4)。

圖3 不同超挖情況下深基坑圍護結構的變形

圖4 不同堆載情況下深基坑圍護結構的變形

表4 不同超挖工況下基坑風險等級

由表4可知,當基坑超挖量不超過6%時,基坑基本處于2級風險等級狀態;當超挖量超過6%之后,基坑風險等級上升為3級。按風險接受準則要求,3級等級風險是不希望發生的,因此在施工過程中,應該對超挖情況進行控制,超挖量應不允許超過6%。

再由表3和圖4可以看出,不同地面堆載情況下,圍護墻頂部也發生了不同程度的水平位移和豎向位移,而且其水平位移量較之豎向位移更接近報警值。因此,不同地面堆載工況下,也將圍護墻頂水平位移量作為判斷基坑風險等級的一個指標。將表3中數值模擬所得的圍護墻頂水平位移量與表1相結合,可得不同超挖工況下基坑風險等級情況(見表5)。

由表5可知,當基坑周邊的地面堆載到達10 kPa時,基坑即處于3級風險等級狀態;當地面堆載超過40 kPa時,基坑風險等級上升至4級,為不可接受等級,應立即采取控制措施。因此,在施工過程中,基坑周邊地面堆載應不超過10 kPa;若基坑周邊確需堆載材料時,應采取相應保護措施,保證基坑安全。

表5 不同地面堆載工況下基坑風險等級

3 結語

(a)基坑變形監測包括多個項目,其中,3 種安全級別的基坑均有對圍護墻頂部水平和豎向位移監測的要求,說明2 個項目在基坑監測中具有代表性意義,因此,將其作為基坑風險等級劃分時的參考值。

(b)不同超挖和堆載情況下,圍護墻頂部均發生了不同程度的水平位移和豎向位移。而在超挖和堆載2 種工況中,圍護墻頂部的水平位移變化均比豎向位移更接近基坑變形報警值,因此,分析中將圍護墻頂水平位移量作為判斷基坑風險等級的指標。

(c)結合數值模擬數據和監測數據可得,當超挖量達到6%和地面堆載達到10 kPa時,基坑風險等級為3 級。由表2風險等級描述可知,施工過程中是不希望基坑出現三級風險狀態的,因此,施工中應不允許超挖量超過6%,地面堆載不允許超過10 kPa;如出現超挖量超過6%,或者地面堆載超過10 kPa時,應采取措施保證基坑安全。

根據相關專家的施工經驗可知,本方法評估結果可為深基坑施工風險預防和控制提供參考依據。