復雜環境條件下坑中坑快速施工方案的優化及其對已建結構保護技術研究

上海鼎通房地產開發有限公司 上海 200020

0 前言

超深軌道交通車站圍護模式的建設要突破原有獨立車站的狹長基坑以單向對撐為主的圍護模式,在充分考慮地鐵車站的功能和超深車站施工特點的基礎上,研究適應基坑群與軌交共建的新的支撐體系。

同時,通過研究解決軌道交通建設與地下空間及整個地塊開發在工序、流程、進度上的矛盾。在兼顧2 種不同類型的項目的各自建設特點的基礎上,尋求基坑群與車站建設上的統一,在結構受力、建筑功能與防水等方面開展研究,從而建立基坑群與軌交共建建造的施工組織技術體系。

1 工程概況

上海軌道交通9號線二期打浦橋站的基坑工程與上海黃浦區第55街坊工程2 個項目的設計施工緊密結合,工程總占地面積約為44 000 m2,建筑總面積約為31萬 m2,上部建筑包括1 座高139 m和2 座高99 m的辦公樓、地下2層到地上5層為商業裙房、地下3層為地下車庫,地下4層局部與上海軌道交通9號線打浦橋站地下車站連通用作站臺層。

2 工程原施工方案

在充分考慮了軌交9號線盾構施工和鋪軌時間節點的具體要求后,經上海申通公司(軌道交通主管部門)及項目公司在工程前期多次籌劃后,確定了整個大基坑開挖圍護方案。

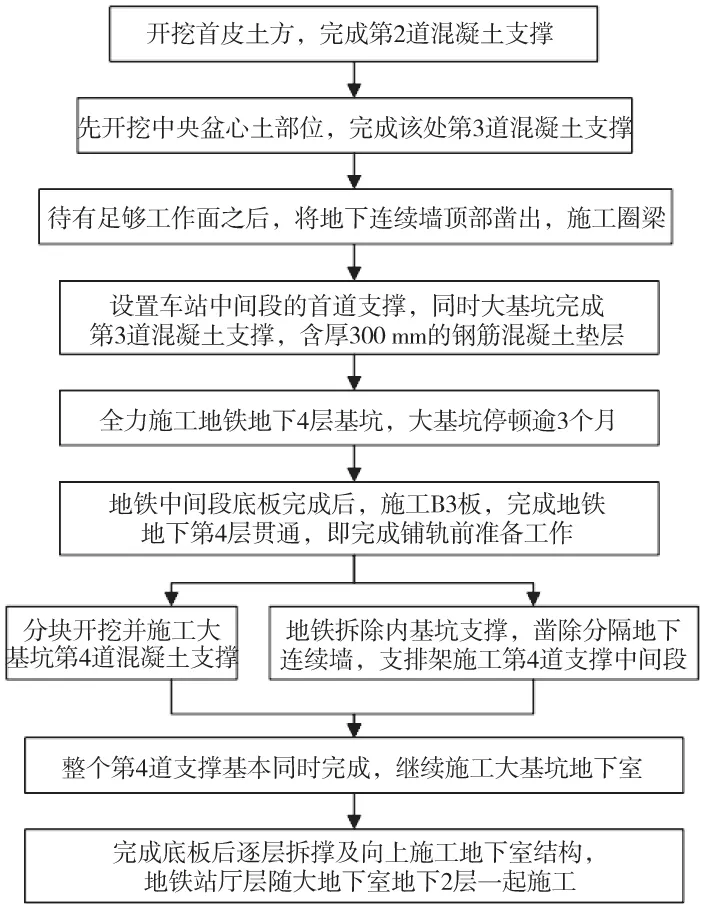

將工程劃分2 段,先施工軌道交通地下站東西端頭井及建筑裙房基坑,再對大基坑及車站中間段同時開挖。為保證在指定工期前完成車站結構,再將用于地鐵分隔的地下連續墻升至大基坑第3道支撐下,在大基坑開挖并施工第3道支撐后,跟進開挖地下站基坑中間段,待地下車站結構完成后,再繼續開挖施工建筑大基坑。具體施工流程見圖1。

圖1 原方案施工流程

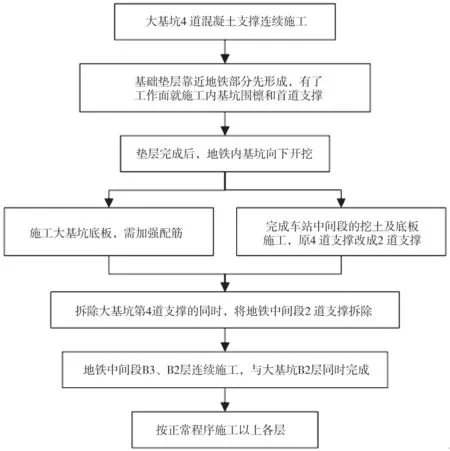

3 優化后施工流程

根據工程進展即時的狀況,原方案最大的不足,就是地下站鋪軌時間可能延期。因此,在保證地鐵施工進度節點的前提下,我們決定在大基坑圍護施工已完畢的情況下,可選擇先行完成大基坑的墊層,緊接著即開挖地下站部分。優化后施工流程見圖2。

圖2 優化后施工流程

優化后的施工工況大致可視為坑中坑施工,具體可分為以下5 種工況:

工況1:施工建筑大基坑及軌交地下站基坑的工程樁、地下連續墻、立柱樁及土體加固,開挖前做好預降水;

工況2:先開挖大基坑,逐層開挖施工4 道混凝土支撐及圍檁,開挖到基坑底,澆筑墊層;

工況3:大基坑開始施工大底板;軌交地下站標準段基坑開始開挖,逐層安裝支撐,之后施工軌交地下站底板;

工況4:施工地鐵車站站臺層時,將其頂板與大基坑底板相連接;

工況5:依次施工大基坑地下B3、B2、B1、B0層板。

4 施工節點調整與保證工期措施[1]

該調整方案僅調整基坑開挖順序,不影響地鐵車站內結構建筑設計,不影響區間盾構施工。整個車站結構完成時間提前,可滿足鋪軌時間進度要求。為確保該節點完成,還采取了如下保證措施。

4.1 保證基坑開挖開始時間的措施

取消了多個獨立的深坑加固及夾心加固,采用其他施工措施替代;優化了樁及土體加固收尾工序;一部分土體加固和深井在完成支撐后再施工。

4.2 保證開挖進度的措施

根據本工程第3道支撐以上平均每天3 000 m3以上的出土要求,設計了與之對應的17 000 m2的棧橋。并開設5 扇可以出土的大門,如夜間出土不能滿足要求,則白天出土補足。挖土流程、機械安排盡最大可能進行優化。

4.3 軌交地下站結構施工進度控制

根據已完成軌交東端頭井地下4層施工經驗,完成地下車站結構施工工期把握很大,只要把勞動力安排和機械優先滿足就可以完成,屆時還可在裙房基坑搭設可住600 人以上的宿舍,確保整個結構階段勞動力有保證。

5 優化方案的優勢[2-5]

施工方案進行優化后,在不影響周邊環境的情況下,比原方案更加節約了成本,并且加快了工程進度。通過專家評審,該 優化方案相比原方案具有以下三方面優勢。

5.1 工期優勢

可以減少約3 個半月的大基坑施工等待時間,使大基坑完成時間提前,軌交地下站結構全面完成時間也能提前45 d左右。只要滿足地鐵鋪軌時間節點,調整后的幾個方案都是常規坑中坑施工方案,完成計劃把握最大。

5.2 節約資源

可以避免夾心土體的加固、厚300 mm混凝土墊層的施工等,可以節約大量資源。因為這些措施本來僅是為可能的停工而設置的。

5.3 環境保護

在大基坑圍護方案專家評審會議上,各位專家都認為原方案中有一段長達數月的停工時間將對周邊安全帶來隱患,因為大基坑周邊有大量老式居民住宅,人行天橋,眾多管線,產生位移不可避免。而且基坑面積達40 000 m2,對自身的安全也影響很大,不宜長期停工。

6 快速施工階段對已建結構的影響及其保護措施[6-8]

6.1 挖土時對車站已建結構的保護

本工程占地面積大,2 個基坑一體化設計施工,施工時遂采用平面分區法,將平面基坑按要求分成幾個區域,分期進行施工。其中地鐵車站所屬的東、西2 個端頭井先行獨立施工,以保證盾構施工的時間節點。

軌交地下站基坑位于綜合體基坑內部,在大基坑開挖前即已先行施工東、西2 個端頭井結構,大基坑的兩側開挖深度為17 m,已完成的地鐵結構受到的側向土體壓力是非常巨大的。

在進行大基坑挖土及混凝土支撐施工時,為防止兩側已建地鐵車站結構產生位移、變形和不均勻沉降等影響,需做相應的保護措施。

首先,大基坑開挖及支撐的施工應遵循分區、分塊、對稱、平衡的原則,基坑的水平支撐應確保快速完成,從而起到保護鄰近建筑的目的。

此外,在已完成的結構上布置監測點,在整個基坑開挖施工過程中對各結構體進行實時檢測,重點檢測圍護墻、結構樓板的平面位移、不均勻的沉降或隆起等。

6.2 施工機械選擇

對復雜的大型基坑挖土施工來說,挖土機械的合理選擇和配置直接關系到挖土的速度,也直接影響到基坑自身的安全。若挖土速度慢,支撐形成的時間就慢,無支撐暴露的時間就長,基坑的變形會隨時間的增長而變大。同時由于受支撐及棧橋布置形式的影響,挖土機械的選擇還必須根據工程實際,進行必要的技術經濟比較后綜合確定。

為了確保機械化挖土的順利實施,我們經多次調查后,最終確定:每個取土點配備1 臺1 m3長臂挖機和2 臺0.25 m3小挖機。長臂挖機位于棧橋之上,先由2 臺小型挖機下到坑內支撐下進行掏土,并將土駁運至取土點堆成堆,再由長臂挖機取土后直接裝車;挖最后一層土時將長臂挖機換為抓斗挖機。對盆邊土挖土時采用對撐抽條,分區分塊施工。

6.3 基坑開挖的技術要求

基坑開挖應注意按照總體原則進行施工,以及做好相應的降水工作。

(a)大基坑開挖時應按“分層、分區、分塊”的原則,利用土體的“時空效應”原理,限時、對稱、平行開挖。

(b)土方開挖前做好預降水工作,確保坑內水位降到挖土面以下1 m,并待地下連續墻及墻頂混凝土圍檁達到設計強度后才可開挖。

(c)地鐵圍護墻邊土體必須采用對稱抽條的方式進行,盆邊土留坡寬度20 m。針對地鐵端頭井須平衡受力,以保證地鐵車站及基坑周邊安全,我們在盆邊土開挖及支撐形成次序上也作出嚴格規定,并要求分塊挖土及支撐總時間須在24 h內完成。

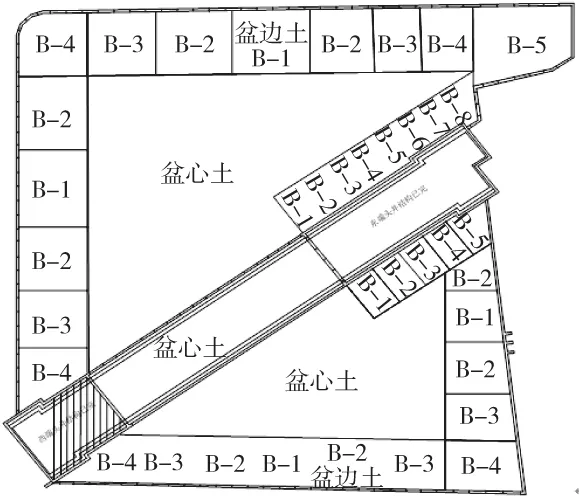

(d)挖土分區及分塊的要求:按先挖盆心土再挖盆邊土的原則進行坑內挖土,盆邊土留土寬度20 m,進行對稱、抽條開挖,分塊原則見圖3。

6.4 信息化施工

本工程基坑開挖的安全等級為一級,因此開挖過程中基坑變形、環境變化的把握應全面滿足一級控制保護要求。

在基坑開挖段整個開挖施工中,我們通過與工程監測單位的配合,隨基坑開挖及支撐施工跟進監測,通過監測數據及時、準確地了解實際情況,以信息化指導施工,確保在整個施工過程中基坑圍護、支護體系和地下管線、周邊道路及周邊建筑物的安全,使整個地下基坑施工得以順利進行。

圖3 挖土分區

根據以往的施工經驗,基坑開挖影響范圍一般在1.5 倍開挖深度,在該范圍內的構筑物、市政設施和道路管線均應是重點觀察和保護對象。對市政管線的保護措施主要是觀察監測,若發現有超過警戒值或其他異常情況時,采取暴露管線懸吊及跟蹤注漿等方式,此外也可采取分層注漿的方法將管線下方沉陷的地基控制在安全范圍內。

7 結語

復雜環境下的坑中坑快速施工及其對已建結構的保護技術研究,是建筑基坑與地下工程共建組合群坑工程中的一次技術創新。本工程在不影響環境的基礎上加快了工程進度,保證了工期。為未來與地下工程共建組合群的施工提供了可資借鑒的經驗。