斜撐支護體系在超大面積深基坑中的應用探討

金陵科技學院建筑工程學院 南京 211169

0 引言

隨著我國城市化進程速度的加快,人們對地下空間的開發及利用日益廣泛,建筑基坑工程呈現“大、深、緊、近”等特點,各種新型的圍護形式、施工工藝不斷涌現。對于大面積的深基坑工程,傳統的樁錨支護形式在施工空間上會受到限制,而斜撐支護體系布置靈活,相對于整體內支撐結構而言,既方便土方開挖,又縮短工期、降低造價,具有明顯的經濟效益。

為此,國內學者對斜撐支護體系進行了不斷的探索,劉俊巖[1]等從斜撐系統的協同變形理論出發,利用最小勢能解,提出了分區段先拆后撐的思路;鄭剛[2]探討了重力式擋墻加斜撐在軟土基坑中的施工技術;孫海忠[3]采用有限元方法對某基坑斜拋撐牛腿的承載能力進行數值分析,提出了相應的處理措施;張志強等對雙排樁加斜拋撐基坑支護的設計及計算要點進行了分析;曹笑顰[4]以深圳崗廈舊城改造項目基坑支護為工程背景,介紹了斜拋撐的具體設計及施工技術。本文主要探討斜撐支護體系在超大面積基坑中的應用技術問題。

1 工程概況

中國博覽會展中心工程場地位于上海市西部,占地面積85.6萬 m2,地上建筑面積127萬 m2,地下建筑面積20萬 m2,建筑高度43 m。由于該項目工程量十分巨大,施工時分若干標段和區段進行,其中二標段D0區段施工環境復雜,離道路紅線最近處只有6 m,其面積有1.85萬 m2,屬于超大面積基坑工程,該基坑的平均開挖深度為7.35 m,局部落低處達9.85 m。

2 支護設計及施工

本工程D0區段有較大區域位于淤泥土層較厚的河道內,在基坑開挖深度范圍內自上而下的土層分布為:雜填土、粉質黏土、灰色粉砂和淤泥質土。

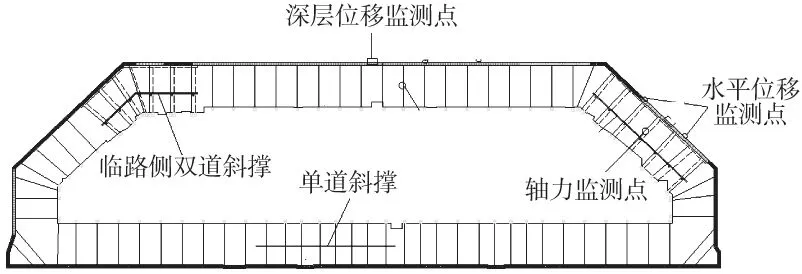

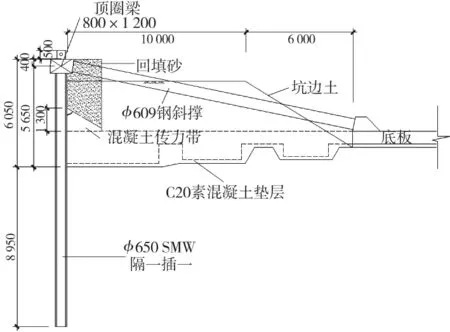

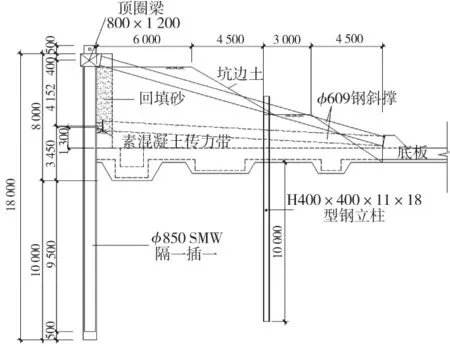

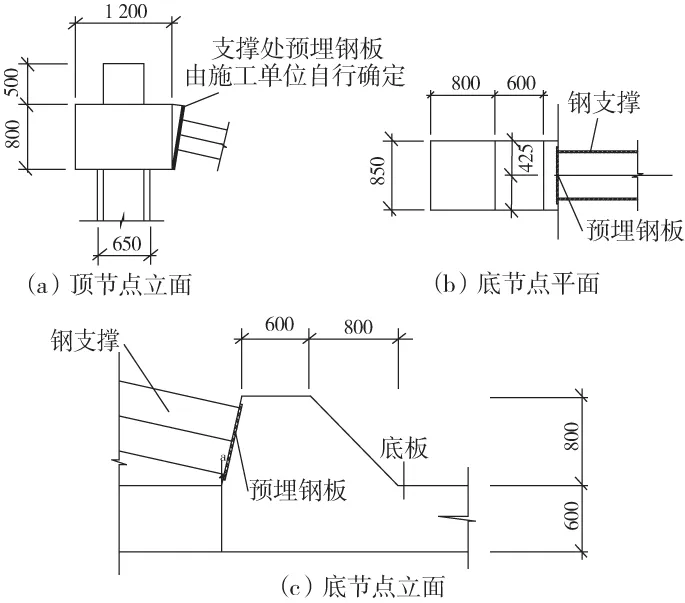

根據D0區段的形狀位置、挖土深度,綜合考慮各種因素后,決定采用排樁加斜撐的支護形式,用攪拌樁和鋼管斜撐作為基坑的支護。該基坑工程的攪拌樁有Φ650 mm@450 mm和Φ850 mm@ 600 mm兩種,相互間的搭接尺寸分別為200 mm和250 mm,鋼斜撐為Φ609 mm鋼管,其具體的平面布置如圖1所示。由圖可知,除臨路側以外,D0基坑的支護均采用Φ650 mm三軸型鋼水泥土攪拌樁(SMW工法,隔一插一)并設置1 道鋼斜撐,如圖2所示,斜撐間距為8 m,在局部土質較差的地段減小至6~7 m;基坑臨路側則采用Φ850 mm的三軸型鋼水泥土攪拌樁(SMW工法、隔一插一),設置2 道鋼斜撐,如圖3所示,2 道斜撐一上一下成對布置,其豎向間隔4 m,橫向間隔1.5 m。由于臨路側斜撐受力較大,所以在雙道斜撐的中間還設置了型鋼立柱,在立柱的中部焊接鋼系桿與斜撐拉結以增強其整體性。D0區段基坑共設計了76 個單道支撐,14 個雙道支撐。鋼斜撐一端與圍護樁頂圈梁、另一端與基坑底板上的混凝土墩相連,如圖4所示。為了使斜撐軸向受力,頂圈梁和混凝土墩與斜撐相連的一側均設計成傾斜面并預埋鋼板以保證與斜撐垂直。

D0基坑的土方主要采用中心島式開挖,即先開挖基坑中心部分土方并澆筑底板,距離坑邊16 m左右的土方到斜撐設置完成后再開挖,利用底板換撐以避免支撐系統對地下室結構施工的影響。

3 斜撐施工工藝[5-8]

3.1 施工準備及要點

首先根據基坑圍護結構的圖紙尺寸,按照計劃用量備足各種長度的Φ609 mm鋼斜撐管、活絡頭鋼墊箱、鋼墊塊、鋼楔塊、緊固螺栓、鐵板等支撐材料,分類堆放在料場;當基坑中心島區底板及周邊圍護樁圈梁混凝土澆筑完成后,根據現場實際測量的尺寸,對鋼斜撐進行預拼裝;然后在頂端圈梁上和底端混凝土墩上用鋼尺測量每道支撐的安裝位置,經復核無誤后作出標記以備安裝。

本工程鋼斜撐的施工流程為:測量放樣→混凝土支墩施工→支撐安裝—施加預應力→復緊支撐連接螺栓→檢查及軸力復加→換撐→拆撐。為施加預壓力,鋼斜撐頂端設計為活絡頭、底端為固定端。

在鋼支撐吊裝就位時首先應檢查鋼斜撐兩端間隙情況,若間隙小于20 mm,則支斜撐直接頂緊固定端;若間隙大于20 mm,則斜撐應緊頂活動端,把固定端的間隙塞鋼板填實。當鋼斜撐安裝就位后,應將鋼支撐固定端與預埋鋼板焊接牢固,然后在鋼支斜撐的活絡端安裝千斤頂,每施加預加軸力的10%以后要檢查一次,避免不正常位移或變形;到預加的軸力達到設計指標后,立即在活動端頭與頂圈梁之間用鋼板填實,保證端頭鋼板不移位。在雙道支撐的位置還要設計鋼系桿增加整體性。施工時按照設計支撐的標高在型鋼立柱上施焊鋼牛腿,然后將雙拼槽鋼制成的鋼系桿焊接在立柱上。

3.2 斜撐加壓及拆除

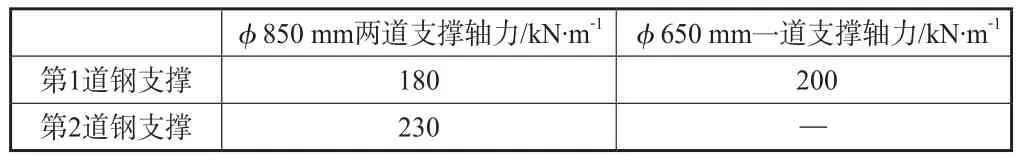

鋼斜撐預壓力的施加要用2 臺1 000 kN的液壓千斤頂在活絡端沿支撐兩側對稱逐級加壓。預加軸力為設計軸力的50%,分3 次逐級施加。各道支撐的設計軸力見表1,支撐軸力報警值為表中數值的80%。

圖1 基坑斜撐平面布置

圖2 單道斜撐布置示意

圖3 雙道斜撐布置示意

圖4 斜撐節點示意

鋼斜撐要在基坑周邊底板混凝土達到設計強度的70%以后才能拆除,采取由下到上的拆除方法。先在活絡端用千斤頂施加壓力至鋼楔塊松動后取出鋼楔塊,然后逐級卸載,拆除時應避免瞬間應力釋放過大而導致結構局部的開裂變形。

表1 各道支撐設計軸力值

4 監測方案及結果

4.1 測點布置

在斜撐支護結構工作期間監測的主要項目有:圍護樁深層水平位移、圍護樁頂端水平位移及支撐軸力。圍護樁深層水平位移主要通過在圍護結構內部布設測斜管監測,測點間距50 m、圍護樁頂端水平位移主要通過全站儀監測,測點間距20 m、鋼支撐軸力主要采用軸力計監測,測點間距40 m。

4.2 測設方法

4.2.1 圍護樁深層水平位移

在SMW工法樁身上埋設測斜管,測斜管管徑70 mm,長度與圍護樁同深,頂部采用管蓋式保護措施,埋設時保證一組導槽垂直于圍護體。測試時將測斜儀探頭沿導槽緩緩沉至孔底,恒溫一段時間后,自下而上以0.5 m為間隔逐段測出水平位移,同時用光學儀器測出管頂位移作為控制值。位移量“+”值表示向基坑外位移,為“-”值表示向基坑內位移。

4.2.2 圍護樁頂端水平位移

圍護樁頂監測點在澆搗壓頂時就要開始布設,在壓頂混凝土澆搗3~5 h后,按測點布置圖插入監測標,監測標頂部必須高于壓頂梁頂標高5 mm左右,待混凝土終凝后、強度滿足要求時開始初讀數,圍護樁頂水平位移采用軸線投影法進行觀測。

4.2.3 斜撐軸力

斜撐軸力是利用各傳感器的率定曲線計算得到的,在鋼管斜撐表面按照180°對稱位置焊接安裝應力計,利用振弦式頻率讀數儀讀數,計算出斜撐軸力。

4.2.4 監測頻率

根據設計文件及相關規范,本工程的圍護樁頂水平位移、樁身深層水平位移及斜撐軸力的監測頻率均為1次/d,當監測數據變化較大或速率較快達到報警值時則提高監測頻率。

4.3 監測結果及分析

通過對本工程監測結果的分析,找到了一些共性問題,本文選取幾個典型監測點,對監測結果進行分析,如圖5~圖7所示。

以下雙道斜撐處的結果取自上端斜撐。

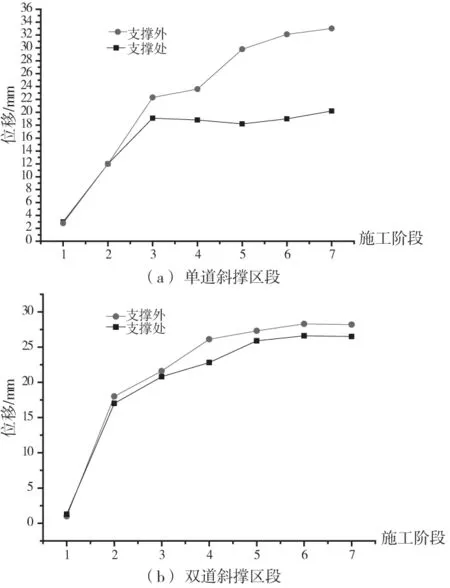

圖5為圍護樁頂監測點水平位移變化,(a)和(b)圖中的2 點分別是斜支撐頂端作用點及距離頂端支撐點一定距離的2 個監測點水平位移。圖中的7 個施工階段為:0~1起始階段、1~2斜支撐架設階段、2~3坑邊挖土階段、3~4坑邊墊層施工階段、4~5坑邊底板澆筑階段、5~6模板拆除階段、6~7收尾階段。

圖5 樁頂水平位移變化

由圖5可知,圍護樁頂的水平位移隨時間而增加,但是斜撐作用處的水平位移要小于作用點以外,這在單道斜撐區段更明顯,表明在單道斜撐區段減小斜撐間距可有效減小圍護樁頂水平位移。

在雙道斜撐區段,兩監測點的變化趨勢基本一致,兩位移值也十分接近,主要是雙道斜撐區段臨近道路,基坑上沿的硬化層導致圍護樁頂整體性強等因素造成的。

在單道支撐區段,坑邊土挖除后,其支撐點處的樁頂水平位移基本不變而不在斜撐作用點處的水平位移一直增加,由此可見,斜撐的作用是明顯的。

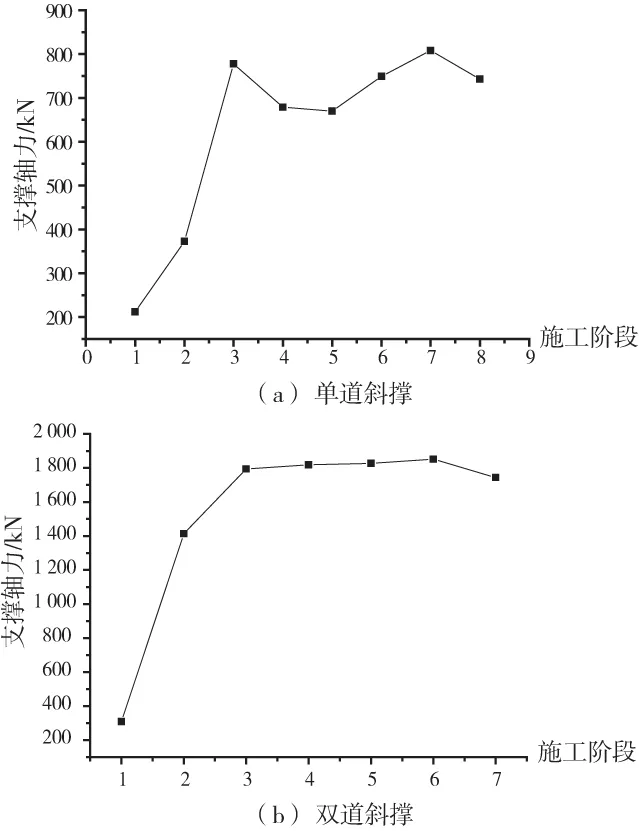

圖6是斜撐軸力變化,其中(a)圖是基坑邊沿中部單道支撐區段上的軸力;(b)圖是基坑四角臨近道路雙道支撐區段的軸力,其施工階段的劃分同上。

由圖6可知,雙道斜撐由于受道路動荷載的作用,其軸力明顯大于單道斜撐軸力。2 種斜撐均在挖土階段軸力開始猛增但隨墊層、底板的施工斜撐軸力逐漸減小或趨于平緩,隨周邊支撐的拆除斜撐軸力又將回升。

對比圖6中(a)、(b),單道斜撐的軸力曲線變化大而雙道斜撐軸力曲線變化平緩,主要原因是在雙道斜撐處2 道斜撐間隔距離近,相互之間有協調制約的作用,受墊層、底板施工的影響較小。

在斜撐支護的基坑中由于支撐軸力會在周邊支撐拆除時達到最大,因此,施工中應采取措施避免斜撐在拆除過程中產生破壞。

圖6 斜撐軸力變化

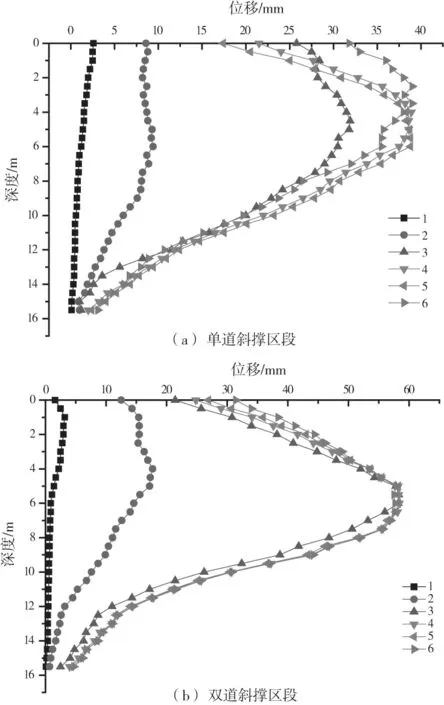

圖7 是圍護樁身深層水平位移變化示意,6 條曲線分別對應6 個施工階段:1—起始階段、2—斜撐架設階段、3—坑邊挖土階段、4—底板澆筑階段、5—模板拆除階段、6—收尾階段。

圖7 樁身深層水平位移變化

在圖7中,(b)圖的樁身水平位移最大值遠大于(a)圖,主要是雙道斜撐區段臨近道路受動荷載的影響。在圖7中,2 種區段的圍護樁身深層水平位移變化趨勢基本一致,都是掏土架設斜撐時位移開始增加,坑邊挖土時位移速增,但單道斜撐區段,在底板澆筑及斜撐拆除階段,深層水平位移仍有增加。

由圖7可知,單道斜撐區段水平位移最大值出現在基坑底部位置附近,而雙道支撐區段的水平位移最大值出現在距離基坑底部以上1/4~1/5的位置處,這主要與支撐高度有關,單道斜撐區段的作用點主要在圍護樁頂,而雙道斜撐除了樁頂有作用點外部分樁身處也有,兩者情況對樁身水平位移限制作用不一樣。

經驗算,該工程采用Φ609 mm鋼管斜撐是滿足強度要求的。

5 結語

對于超大面積的建筑深基坑工程,采用中心島式開挖、坑邊排樁加斜撐支護的方案是可行的。本工程通過在基坑一般地段采用排樁加單道斜撐、在臨近道路有動荷載作用地段采用排樁加雙道斜撐的施工方法圓滿地完成了施工任務。根據本工程的監測結果,可得出以下結論:

(a)減小單道支撐間距可有效降低圍護樁頂的水平位移;

(b)支撐軸力會在周邊支撐拆除時達到最大,在施工中應采取措施避免斜撐拆除過程中產生破壞;

(c)在單道斜撐區段,圍護體深層水平位移最大值一般出現在基坑底部附近,而雙道支撐區段圍護體深層水平位移最大值則出現在距離基坑底部以上1/4~1/5位置處,因此,對單道斜撐的支護要重視監測坑底處圍護體的水平位移,而對雙道斜撐支護則應重視監測坑底以上1/4~1/5位置處的水平位移。