綠色衢州“最美林業人”的見證

農夫

江南古城衢州,遠處是如黛的青山,身旁溪水彎彎,南孔圣地、爛柯圍棋仙地、世界自然遺產地江郎山、錢江源頭古田山、龍游石窟等都掩映其間。朦朦朧朧的是山,是樹,是水中的槳聲,是一個個多夢的綠色心情。一定是在春天,紅紅的油紙傘成為田野的風景,那棵千年古樟樹下還回蕩著當初的誓言。

衢州地處浙西,是浙江重要的生態屏障,也是重點林區。一股風吹動著滄浪之水,吹動著寫滿往事的幽幽林木。時間之上,一棵棵香樟、杉木、紅豆杉在傾訴著歷史。那是經歷風雨的一段往事,在曲水流觴的音樂之中,疊起綠色的傳說。這青山綠水撐起的一段思念,令古老的村莊沉靜,令往來的過客駐足。

穿越千年。青山依舊,流水依然,變化的只是大地上的心靈。他們挽起新時代的手臂,在衢州的綠色里播種夢想。這是一個關于幸福的夢,有經濟發展的富足,有科技進步的期待,有歷經千年茂盛如初的綠色大地。在這個綠色的夢里,衢州林業人用雙臂支撐著一片片令夢生根發芽的土地。這里每一個春天的雨露都書寫著林業人的激情。衢州的綠色,成為林業人的情感見證。最近,衢州進行了“最美林業人”的評選,以褒獎那些為綠色鼓動起翅膀的人。

這些獲獎者都是長期在林業一線工作的人,他們為衢州那一抹動人的綠色奉獻了幾年甚至幾十年。他們是衢州林業人的代表,也是全國林業人的代表,因為每一個林業人都是美麗的。本刊將分期刊發獲獎者的故事,讓讀者從中感受林業人的美麗和他們純凈的夢想。

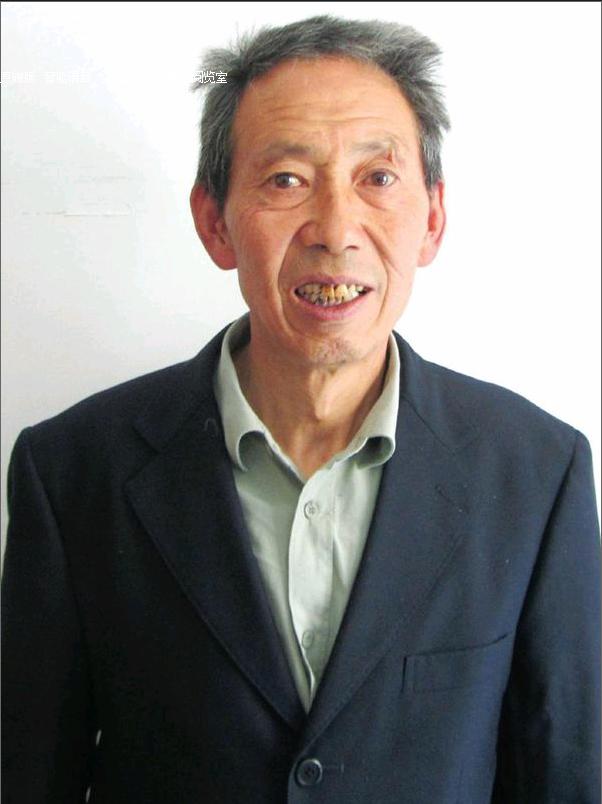

楊世波 山林中一棵茁壯的“老楊”

一個普普通通的農民,用30多年時間、投入200萬元,承包和撫育了2000畝山林,建設山區道路10多公里,成為衢州市柯城區林業經營的“莊主”。他不僅用自己的汗水改善了經濟條件,還積極幫助村里剩余勞動力就業,并通過山林承包改良樹種,優化林業結構,大幅度提高了當地的森林覆蓋率。將荒山種上樹木,將家鄉建成綠園,這是楊世波用執著做著的“簡單事”。村民們夸他是山林中挺拔著的一棵“老白楊”。

緣分是很奇妙的。回溯到1983年的楊家源村,由于當時的農村生產生活條件較差,村民們沒有多少創收渠道,因此就有人把目光對準了山上集體的林木。經過多年的濫砍濫伐,楊家源村周邊將近5000畝山林接近荒蕪。多年連續的嚴重水土流失,還導致部分土地已經出現了荒漠化的苗頭,百姓的生產生活更加舉步維艱。

此時,楊世波29歲,在村里同齡青年中的聲望比較高,所以被大家一致推選為村里的治保主任。自然而然,護林工作就壓到了楊世波的肩膀上。當時的“老楊”年輕力壯,他二話不說,就立即帶領五位由村委選出的年輕人,組成了村里的惟一一支護林隊,定期上山巡邏,宣傳護林養林,防范和阻止濫砍濫伐。

有一天,老楊帶著一名新隊員到山地去巡邏,發現一大群人明目張膽地在砍伐村集體的樹。老楊一看對方人多勢眾,馬上吩咐跟隨的那名隊員去通知村委會,自己則果斷地沖出去制止盜木行為。可等村委會組織的一批村民趕到時,老楊已經滿頭鮮血地坐倒在地上,一旁還有2名被他死死拽著的盜木者。村民們趕緊將老楊送往衛生院接受治療。醫生給老楊檢查傷勢時,發現他的兩個手臂上清楚地印著18道已經腫成老高的瘀痕,更嚴重的是頭上破了2個豁口!事后得知,這些都是被盜木者用扁擔兇狠地打出來的。后來根據被抓的2名盜木者供訴,公安局順藤摸瓜,最終將參加偷盜的人全部抓捕歸案。自那以后,老楊多了個綽號——“大老虎”。

“老楊”50歲時,把工作交給了年輕人。因為擔任多年的治保主任,大把的時間都花在了山林巡邏、解決村民矛盾的事情上面,對妻子兒女和農業生產照顧實在太少,家里的經濟條件一直處于中等偏下的水平。老楊自己思量著,可做點什么好呢?正巧村里有一片人工種植的松樹合同到期,需要采伐之后補種新的樹種,以便優化林木結構。但由于這片山林地勢比較陡峭,村委會一下子找不到合適的承包人,就想到了老楊。老楊思前顧后:這件事雖然存在一定的困難,但自己還是可以滿足承包要求的,這樣做既可以創造家庭經濟收入,也可以去淘汰老舊的樹木,優化山林林木結構,改善村莊生態條件。就這樣,老楊又正式成為了一名山林承包人。自從承包了那一片松林的改造工作之后,老楊就喜歡上了山林承包這一行。山林承包造林撫育工作強度較大,一般都處于較陡峻的山坡上,要求育林人在體力方面要跟得上,由于山上雜草、藤灌生長旺盛,有時候在作業時甚至難以找到落腳點,經常對育林人的安全帶來很大的威脅。但是老楊通過多年的承包經營實踐,掌握了一手過硬的造林育林本領,由老楊造林撫育的林地樹苗成活率和保存率都非常高,且長勢很好,能夠早日成林成材出效益。

憑著對山林的熱愛和執著,老楊在山林承包的道路上越行越遠:在萬田鄉爐頭村承包350畝山地種植國外松、杉木、金錢松、浙江楠、浙江樟等;在石梁鎮石梁村承包800畝山地種植國外松、杉木、浙江楠等;在九華鄉寺塢村、石梁鎮九田村以及本村承包撫育700畝老油茶林地;在石梁鎮九田村承包開荒200畝荒山用于種植油茶新品種。今年他還在村里承包了十余畝空地,專門用于種植桂花、紅豆杉、刨花楠、浙江楠等綠化用樹和珍貴樹種,以探索新的種樹道路。至今為止,老楊承包和撫育的山林面積超過了2000畝,建設山區道路10多公里,在山林承包種植撫育方面的投入累計兩百萬元,2013年還成立了世波家庭農場。老楊通過多年的山林承包經營,不僅改善了自己家庭的經濟條件,同時也解決了村里剩余勞動力的就業問題,帶動村民們一起致富。

今年4月2日,當記者采訪老楊時,看見已經過了耳順之年的他正帶領著十多人的造林隊,揮舞著鐮刀,忙碌地修枝和清除雜草、灌木以及纏繞在樹干上的藤條。山坡比較陡峭,有些地方常人都難以落腳,但老楊和造林隊的伙計們卻都移動得很快,輕車熟路似的穿行在坡上坡下,根本看不出是些年過半百甚至六旬的老人。雖然不是自己的承包林,老楊對這片林地還是充滿了感情,“不管是不是我承包的山,我都能認真地打理,看著這些樹木能健康快速地長起來,就像看到自己的兒女一樣,心里不知有多高興。”

現如今,老楊除了種好自己承包林內的樹,還有個習慣——動員別人種樹。看到村民家有空地,他會去勸說:“你這個地荒在這里可惜的,你把樹種下去會有收入的,而且是在為子孫后代造福。”雖然林業種植經營的周期長、見效慢,但老楊對種樹仍然情有獨鐘:“我喜歡種樹,不管是自己的還是別人的,種下去總是綠化大地,美化環境。同時種樹可以使我生活充實,心情開朗,有利于健康,日子有盼頭。哪怕不賺錢,我也會繼續種下去,因為種樹讓我快樂,使我好像越活越年輕了!”

黃樹榮 為了林農的微笑

1982年9月黃樹榮通過考試被招聘為林技員。早在上世紀八十年代,在滅荒綠化工作中他提出了“利用勞動積累工開展劈山整地”,采用“農戶出山,村集體組織開發種植,收益比例分成”的辦法,大力開展杉木速生豐產林基地建設。1987年至1990年共營造高標準杉木速生豐產林基地5450畝。2003年,擔任龍游縣林業工作站站長以來,他上高山,下村莊,進農家。每到造林季節,他犧牲休息時間加班加點,一天最多要跑三四個鄉鎮,六七個造林點,總是風里來、雨里去。為了林農的微笑,為了大地的綠化,黃樹榮全身心投入到工作中去,為林農提供最優質服務。

林業增效,林農增收,必須推廣林業新技術,新成果,而推廣林業新技術,新成果必須依靠項目支撐。在任龍游縣鄉鎮林業工作站站長的十多年時間,他與局領導和分管科室同志一起跑省廳,要項目。先后主持實施或參與完成了二十多個國家級、省級、市縣級林業重點項目。

林農的微笑是檢驗服務工作的重要標準。工作中,他始終把做好服務工作放在首位。林農李偉兵2001年承包山林1180畝,由于技術和經營管理經驗缺乏,致使承包山林管理粗放、效益差。黃樹榮得知后,即到現場幫助踏查,進行規劃設計。李偉兵根據規劃把近百畝毛竹實生苗營造的低效且土地較平坦的山地結合低丘緩坡進行開發,用政策處理補助款,對一百多畝荒撫杉木林進行森林撫育。同時對新開發的近百畝山地種植良種油茶和其他珍貴樹種。每當提及此事,李偉兵便夸“多虧黃站長幫忙搞規劃,使我走上良性循環之路。”

林農應躍昌,2011年承包林地2260畝,急需新技術、新成果。黃樹榮獲知后,隨即到實地踏查,根據該山地的立地條件和交通、環境、勞動力資源等各方面因素,為其制定了中長期和近期發展規劃,計劃用三年時間對現有240畝油茶用低產低效林采用墾復深翻、整枝修剪、施肥等技術措施進行全面改造。在黃樹榮的精心指導下,目前已成功推廣油茶良種造林450畝,低產林改造240畝。每當談及油茶產業,應躍昌馬上露出幸福的笑意,他盤算著“我已種下5萬株油茶良種壯苗,加上老油茶林1萬多株,再過三年,到油茶盛產期,每株油茶產果20斤,產量達到120萬斤,按目前行情,產值將實現150萬元。”

王淑麗 新世紀的現代果農

2011年,她毅然辭掉了規劃院的“鐵飯碗”,轉行投身林業事業,創新的農民土地入股合作經營2600多畝基地。創業初,她跑遍各大高校、研究所尋訪專家,走遍省內30余個香榧基地。基地開建,她每天都堅持在山上12個小時以上,汗水流淌在山路,直到半年后基地建成。為提高香榧苗木成活率,凌晨3點,她孤身一人去外地運送苗木,從車上下來腿都是抖的。作為一名大學生創業者,她用實踐告訴大家,只要用心去做,總會有自己的一片天地。

2006年,大學剛畢業的王淑麗進入了設計院工作,有著穩定且較高的收入,但同時,熱愛大自然的她就一直在思考從事一個能夠改善我們逐漸惡化的環境又能可持續發展的林業工作。直到2011年,了解對比過油茶、獼猴桃等多種經濟作物后,她決定發展目前在全國、甚至全球產量都很少的香榧。

當王淑麗提出做香榧的時候,周圍親戚好友無一支持,首先,身為一個女性,做林業的確十分辛苦,她能忍受嗎?其次,大學畢業且已有穩定工作,她愿意放棄嗎?香榧產業收益緩慢,她能堅持嗎?對香榧一竅不通,她能做好嗎?在大家的重重質疑中王淑麗著手在衢江區舉村鄉一次性承包了600多畝土地。

初到舉村,面臨著土地整理、苗木采購、辦公樓建設等一系列實際問題,當時的她完全沒有任何技術概念,于是花了三個多月的時間,到各大高校、研究所去尋訪專家,在他們的指導下她走訪了浙江省大大小小香榧基地三十多個,每天不到六點就出發,晚上經常十來點才回到賓館休息,虛心向他們請教,學到了很多關于香榧的種植

知識。

學習歸來,王淑麗頂著炎炎烈日親自在山上指揮挖機整理土地。每天的衣服基本濕透幾乎沒有干的地方黏黏地貼在身上,十分難受。但是整整半年時間,她都咬牙堅持了下來,瘦小的身軀不停地穿梭在幾臺巨大的挖機中間。

同時,聽說苗木掘起后在當天種下成活率最高,凌晨3點,王淑麗孤身一人開著皮卡車到諸暨、嵊州等地方運回苗木,運到基地已是下午2點多了。顧不上吃午飯就用幾塊餅干牛奶充饑,她又馬上安排工人卸苗,運輸到各個田塊,同時教基地的工人如何種植香榧。為了更好地領悟學習到的栽培技術,她和工人一起栽植,不斷消化吸收在外學到的種植技術,一天下來,累得她晚上床都躺不下去。

三年過去了,舉村基地已有少量的果實掛在枝頭了,基地管理也漸入正規。同時,周圍的村民也都慢慢習慣了每天到基地做工,每個月都能拿到穩定工資,給山區的人民帶來了穩定的收入,村民們見到王淑麗都親切地拉她到家里吃飯。此時的她沒有停下來欣賞自己的成果而是馬不停蹄的投入到第二塊基地的建設中。她就如同大山深處一朵開得鮮艷的花朵,感動了人們,美麗了自己。