上海某工程擴底鉆孔灌注樁抗拔樁身軸力測試淺析

湯永軍

(上海中測行工程檢測咨詢有限公司,上海市 200438)

0 前言

上海地基土廣泛分布深度達120m的第四紀沉積土,主要由粘性土、砂性、粉性土組成,對于深基礎(chǔ),基礎(chǔ)抗浮主要利用抗拔樁錨固。抗拔樁過去主要靠增加樁長、樁徑以提高抗拔承載力,近年來,擴底鉆孔灌注樁由于其抗拔承載力大且樁長可縮短,樁數(shù)可減少而廣泛運用。目前,抗拔樁身軸力測試相對抗壓樁身軸力測試做得較少,本文通過上海某工程的抗拔樁身軸力測試,分析了抗拔軸力測試方法不同于抗壓軸力測試的特點,為抗拔樁身軸力測試積累方法經(jīng)驗,同時,淺析了上海軟土地區(qū)擴底鉆孔灌注樁的承載性狀。

1 工程概況

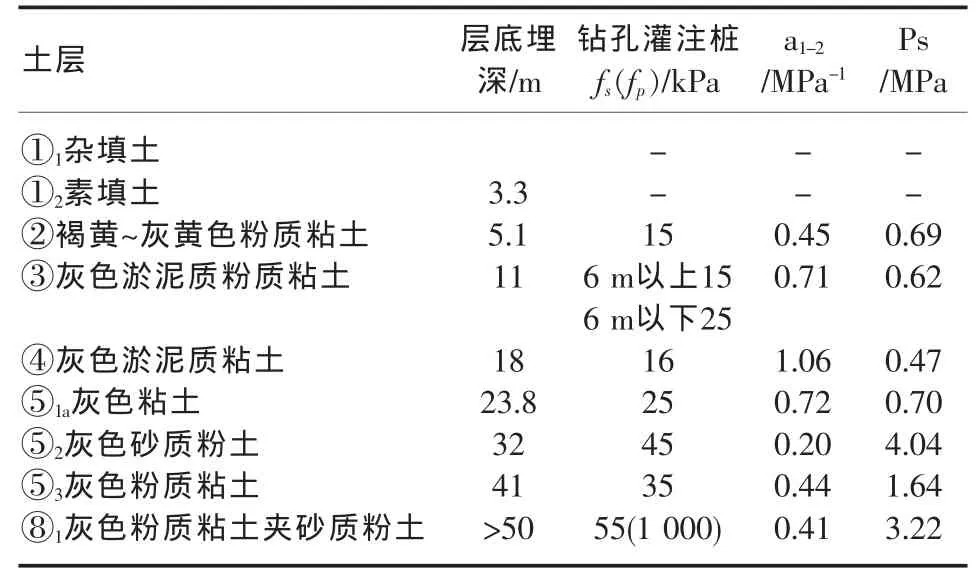

上海某工程擴底鉆孔灌注樁設(shè)計直徑為850mm,擴底直徑1 500 mm,擴底部分高2 m,試樁樁長46 m,樁端進入⑧1層5 m左右,主筋為38Ф32,樁身混凝土強度等級水下C35。該工程擴底鉆孔灌注樁選取3根試樁進行抗拔靜載荷試驗及樁身軸力測試,根據(jù)地質(zhì)情況,最大加載量為6 110 kN。地層分布見表1所列。

表1 地質(zhì)情況匯總表

2 抗拔靜載荷試驗及軸力測試

2.1 試樁抗拔靜載荷試驗結(jié)果

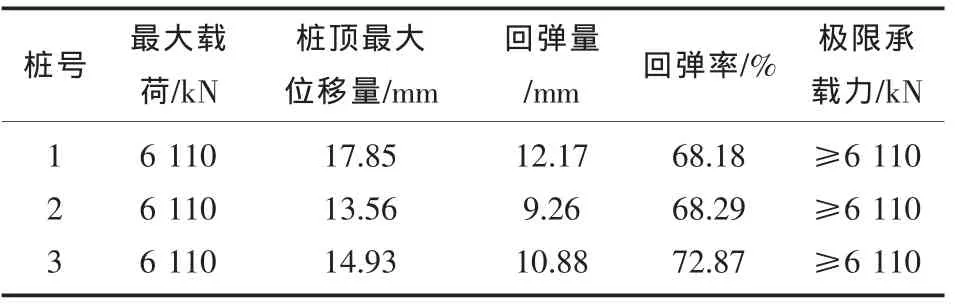

該項試驗的3根試樁均達到最大加載量且樁頂上拔量達到穩(wěn)定標準,終止加荷。試驗結(jié)果見表2所列。

表2 試驗結(jié)果匯總表

2.2 抗拔試驗軸力測試

2.2.1 與抗壓軸力測試計算理論的異同

對于抗壓試驗的樁身軸力測試,一般會在樁頂下不小于1倍樁徑處設(shè)標定斷面,在基礎(chǔ)底標高、土層變化界面等焊接振弦式應(yīng)力(應(yīng)變)計(每個斷面不少于3個)。樁頂荷載作用在混凝土上,通過混凝土與鋼筋的變形協(xié)調(diào),量測斷面應(yīng)力(應(yīng)變),再根據(jù)標定斷面的截面彈性模量,計算斷面軸力[1]。軟土地區(qū)正常施工鉆孔灌注樁樁身結(jié)構(gòu)強度一般遠大于土的支撐力,所以在以土支撐力為控制荷載的情況下,混凝土不會壓裂,混凝土與鋼筋保持良好的變形協(xié)調(diào)。

對于抗拔試驗的軸力測試,樁頂拉拔力作用在鋼筋上,鋼筋將拉力通過混凝土傳遞到樁側(cè)土。混凝土的抗拉性能遠比抗壓性能差,非線性變形特征明顯。在小變形以下(本次試驗100με左右),EC變化相對較小,近似認為混凝土應(yīng)力與應(yīng)變是線彈性的,此時混凝土與鋼筋之間為協(xié)調(diào)變形;當荷載增大,拉應(yīng)變隨之增大,拉應(yīng)變超過峰值應(yīng)變后,混凝土開裂,實測的應(yīng)變值發(fā)生突變,混凝土與鋼筋非協(xié)調(diào)變形。開裂后的狀態(tài)比較復(fù)雜,不能用以上方法簡單計算軸力,實際測試中,由于混凝土開裂是隨荷載增大沿樁身自上而下延伸的,可用樁頂荷載與未開裂斷面軸力差,計算未開裂面以上段平均摩阻力。

上海市地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范估算擴底抗拔樁承載力設(shè)計值時假設(shè)剪切破壞面為兩個剪切直徑的圓柱面,即樁底擴大頭頂端以上8D(D為擴底直徑);剪切面直徑為D,此范圍以上剪切面直徑為d(未擴樁徑)[2]。基于此,該項試驗計算分段平均摩阻力時,32m以上取實測樁徑,32~44m取直徑1 500mm。

2.2.2 軸力測試斷面的確定

該項試驗軸力測試斷面設(shè)置為樁頂下深度:0.5 m(標定斷面)、16.3 m(基礎(chǔ)底標高處)、23.8 m、32 m、36.5 m、41 m、44.1 m(擴大頭頂部位置,可了解擴大頭端阻力)。通過該項試驗發(fā)現(xiàn)標定斷面設(shè)在樁頂下存在以下問題:

(1)淺部拉力大,在配筋率較小、混凝土淺部不密實的情況下,混凝土容易較早開裂,起不到標定的作用。該工程配筋率較高,對于引長至地面的超灌部分嚴格控制混凝土質(zhì)量,在2 350 kN~3 760 kN荷載下,標定斷面開裂。

(2)施工時淺部鋼筋籠不一定保證豎直向上,以及測試時鋼筋的斜拉都會導(dǎo)致鋼筋偏心受拉,混凝土易開裂,同時標定斷面所測應(yīng)力(應(yīng)變)不均衡,建議標定斷面至少要4個以上應(yīng)力(應(yīng)變)計,且保證完好,減少誤差。

基于以上,建議標定斷面在可能的情況下盡量深埋,對于深基礎(chǔ)可取基礎(chǔ)底標高處,底標高以上樁身用內(nèi)外鋼護筒包裹與樁側(cè)土隔離。

2.2.3 樁身軸力測試結(jié)果

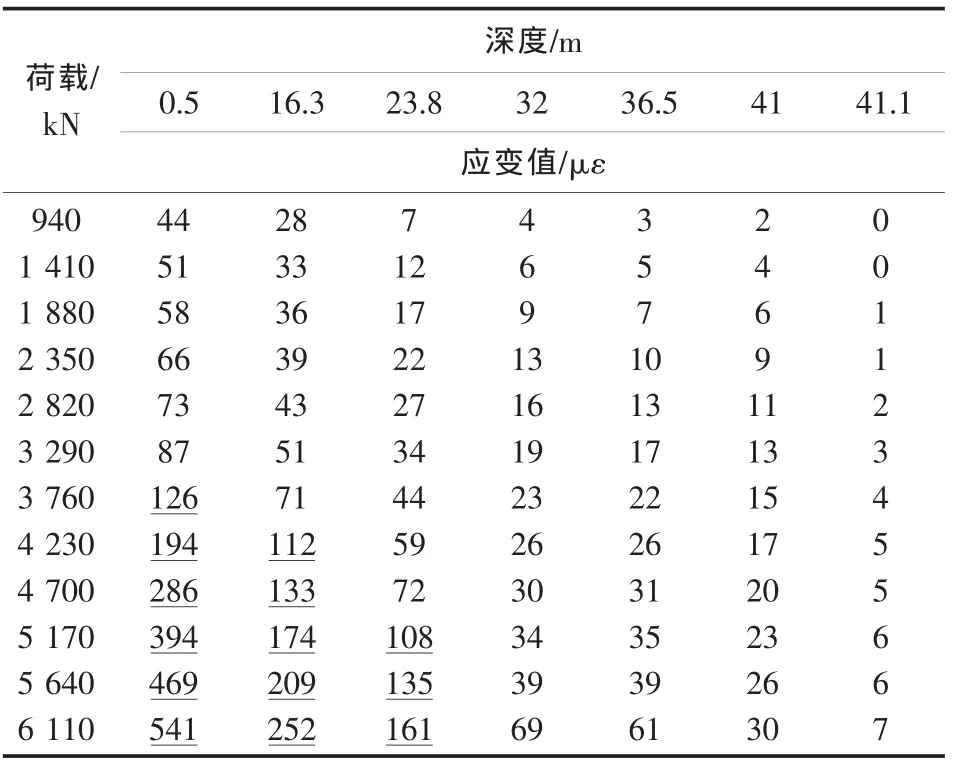

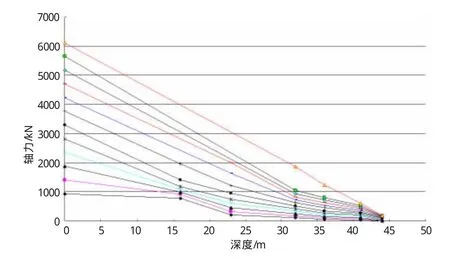

3根試樁測試結(jié)果基本類似,基于篇幅,取其中的1號樁其結(jié)果見表3~表5所列及圖1所示。

表3 1號樁各級荷載下截面應(yīng)變值一覽表

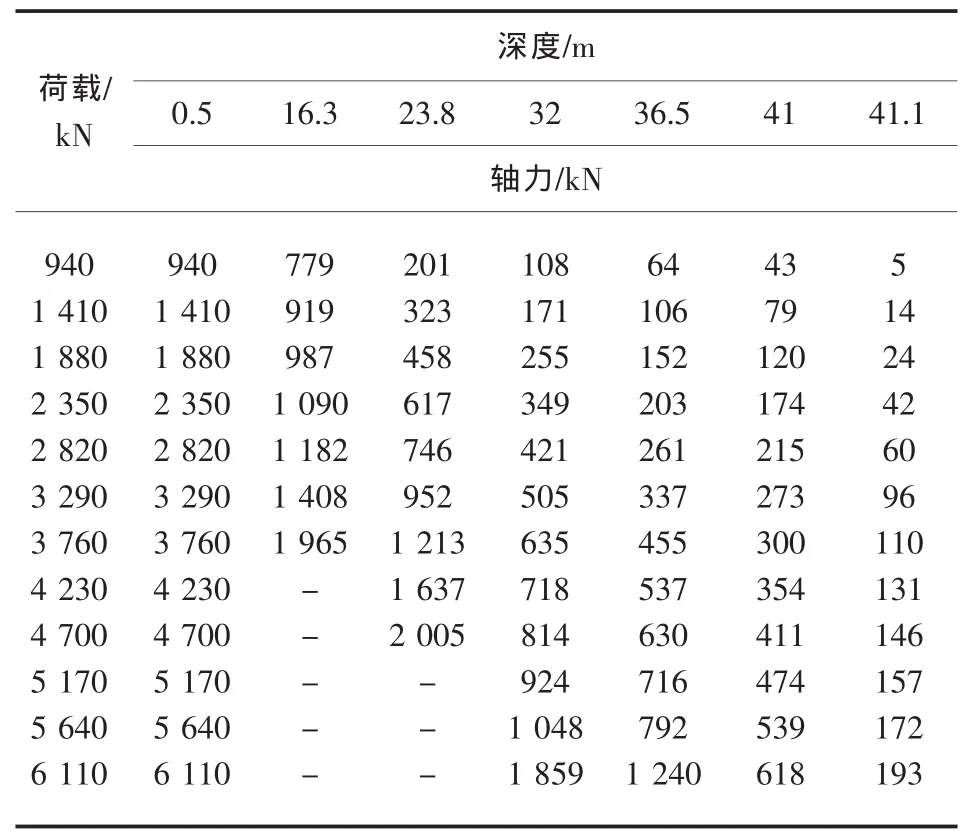

表4 1號樁各級荷載作用下各截面軸力一覽表

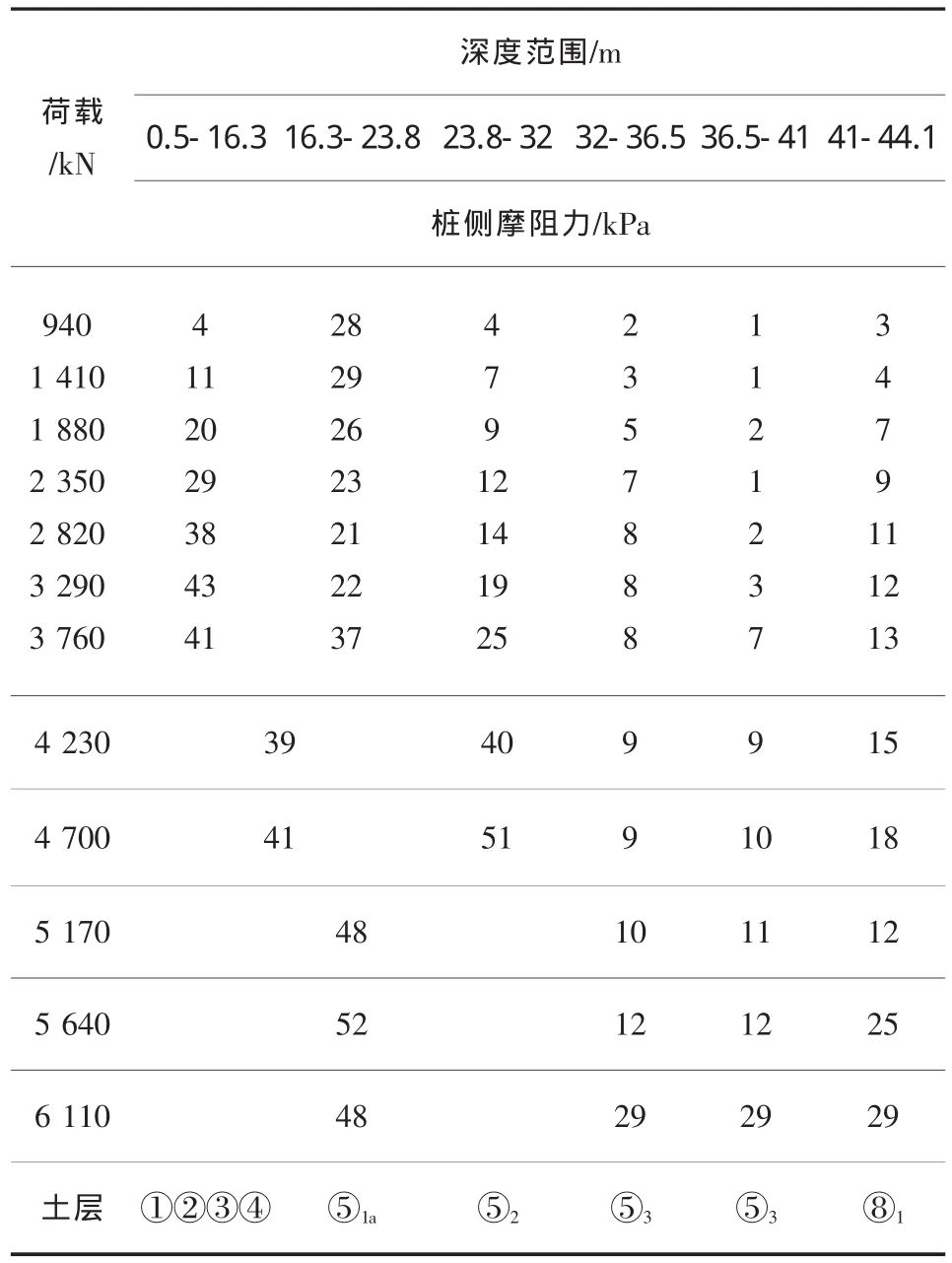

表5 1號樁各級荷載下樁側(cè)摩阻力一覽表

圖1 1號樁各級荷載下樁身軸力圖

3 承載性狀分析

從以上試驗,得出以下分析結(jié)果:

(1)隨著樁頂荷載的增大,樁側(cè)摩阻力總體表現(xiàn)由上而下逐漸發(fā)揮作用,樁身軸力沿樁身逐漸減少。但是,在軟土地區(qū)中高壓縮性互層的情況下,摩阻力的發(fā)揮需較大的樁土相對位移,上層軟土在小樁土相對位移下所作用于樁身的摩阻力較小,軸力傳至下層土,導(dǎo)致下層土在上層軟土摩阻力未達到極限之前就已開始作用;當樁頂荷載增大,相對位移增大,上層土摩阻力得以逐漸發(fā)揮,此時,下層土摩阻力增加緩慢。軟土地區(qū)這種摩阻力作用、軸力傳遞方式,引起了樁端阻力較早開始作用,但前期增加緩慢,直到加載后期中上部土層摩阻力充分作用后才迅速提高。樁底擴頸部分提高了樁端阻力,起到了“嵌固”的作用,保證了樁身中上部樁側(cè)阻力的持續(xù),穩(wěn)定發(fā)揮。

(2)對比表5樁側(cè)摩阻力實測值,32 m以上土層摩阻力明顯偏高,對其分析解釋如下:軟土地區(qū)等截面抗拔樁破環(huán)形態(tài)為沿樁土界面形成的圓柱型剪切破環(huán)面,而對于擴底樁,剪切破壞面形狀復(fù)雜。經(jīng)研究,上海軟土地區(qū)擴大頭擴展角較小,隨著樁頂位移的增大,擴大頭牽動的土體運動的范圍約為擴底直徑的3倍,塑性區(qū)由擴大頭頂端逐步向四周擴展,最后形成半個橢圓型[3]。樁身中上部土體由于擴大頭及牽動土體的擠壓,相對于等截面樁更有效地擠壓上層土,在被動土壓力作用下,上層土剪切強度提高[4],剪切破壞面不會是沿樁土界面,剪切面直徑應(yīng)比樁徑大得多。該項試驗按規(guī)范32 m以上取實測樁徑計算側(cè)表面積偏小,導(dǎo)致摩阻力明顯偏大。規(guī)范未考慮8D以上的擴徑影響,具有一定的安全儲備。

(3)該項試驗1號樁加載至6 110k N時,樁頂上拔量17.85 mm,回彈率68.18%,樁頂位移以樁身彈性位移為主,下層土的摩阻力剛進入顯著提高階段,擴大頭端阻力分擔比例為3.16%,試樁還有一定的承載空間。隨著荷載繼續(xù)增大,上拔位移增加,下部土層摩阻力得以充分發(fā)揮,承載能力向樁端擴大頭端阻力轉(zhuǎn)移,荷載增量由端阻力承擔,端阻力達到極限時,擴底樁達到極限狀態(tài)。上海地區(qū)擴大頭端阻力在承載力極限狀態(tài)時分擔比例能達到20%[5],但需要很大的上拔位移,因此,對于細長擴底灌注樁抗拔極限承載力應(yīng)以樁頂位移控制,同時考慮樁身抗裂要求。

4 結(jié)論

(1)混凝土的抗拉性能遠比抗壓性能差,拉應(yīng)變超過峰值應(yīng)變時開裂,此時不能用鋼筋與混凝土的變形協(xié)調(diào)計算軸力,可用樁頂荷載與未開裂斷面軸力差,計算未開裂面以上段平均摩阻力。

(2)擴底抗拔樁剪切破壞面不同于等截面樁,計算平均摩阻力時的剪切直徑可參照規(guī)范的假定,具有可比性。該項測試按上海地基設(shè)計規(guī)范規(guī)定樁底擴大頭頂端以上8D(D為擴底直徑),以下范圍剪切面直徑為D,此范圍以上剪切面直徑為實測樁徑。

(3)抗拔測試標定斷面設(shè)在樁頂下,由于淺部拉力大,以及施工、測試的原因,淺部標定面易過早開裂,建議標定斷面在可能的情況下盡量深埋,標定面以上樁身用內(nèi)外鋼護筒包裹與樁側(cè)土隔離,且至少要4個以上應(yīng)力(應(yīng)變)計,保證完好,減少誤差。

(4)樁側(cè)摩阻力總體表現(xiàn)由上而下逐漸發(fā)揮作用,上層軟土在小樁土相對位移時摩阻力小,軸力傳至下層土,導(dǎo)致下層土在上層軟土摩阻力未達到極限之前就已開始作用。這種傳遞方式,引起了樁端阻力較早開始作用,樁底擴頸部分提高了樁端阻力,起到了“嵌固”的作用,保證了樁側(cè)阻力的持續(xù),穩(wěn)定發(fā)揮。

(5)樁身中上部土體由于擴大頭及牽動土體的擠壓,剪切面直徑應(yīng)比樁徑大得多。按上海地基基礎(chǔ)規(guī)范,8D以上范圍取實測樁徑計算得到的平均摩阻力明顯偏高。規(guī)范未考慮8D以上的擴徑影響,具有一定的安全儲備。

(6)擴底鉆孔灌注樁側(cè)摩阻力得以充分發(fā)揮后,承載能力向樁端擴大頭端阻力轉(zhuǎn)移,還有一定的承載空間,但端阻力充分作用需要很大的上拔位移,因此,對于細長擴底灌注樁抗拔極限承載力應(yīng)以樁頂位移控制,同時考慮樁身抗裂要求。

[1]JGJ106-2003,建筑基樁檢測技術(shù)規(guī)范[S].

[2]DGJ08-11-2010,地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范[S].

[3]吳江斌,王衛(wèi)東,黃紹銘.等截面樁與擴底樁抗拔承載特性數(shù)值分析研究[J].巖土力學(xué),2008,29(9):2583-2588.

[4]張棟梁,楊龍才,王炳龍.擴底抗拔樁試驗分析與抗拔承載力計算方法[J].地下空間與工程學(xué)報,2006,2(5):775-780.

[5]張棟梁,張書葵,臧延偉.擴底抗拔樁抗拔機理研究[J].鐵道建筑,2006(6):53-55.