從交互式講解入手 建立良性講解循環

郭譯陽 (東莞市可園博物館 523000)

從交互式講解入手 建立良性講解循環

郭譯陽 (東莞市可園博物館 523000)

目前我國博物館講解存在信息傳送效率低下、聽眾接收程度底的問題,阻礙了博物館教育功能的順利實現。本文從增強與觀眾的雙向交流溝通,建立交互式講解入手,將西方演講技術研究成果借用、引入至博物館講解領域,建立講解信息源、講解員、接收者之間的良性循環。

博物館:交互式講解:雙向溝通;聽眾

人類已知的最早解說是法國史前人類居住洞穴的打獵壁畫,通過繪畫解說了當時人類的生活狀態。隨著工業革命和普通大眾生活方式的改變,一直到20世紀50年代,伴隨著環境保護和遺產保護的興起,在西方國家逐漸出現了包括環境解說和遺產解說在內的旅游解說。其中遺產解說可謂是博物館解說的前身和寬泛概念,其目的包括幫助聽眾對解說資源形成關注、鑒賞和理解,實現管理目標,促進公眾理解博物館的目標和目的,使觀眾和資源之間形成智力和情感等方面的聯系,從而鼓勵人員對文物遺產進行保護。所以,合理而有效的講解不僅能夠增強游客對陳列展覽和文物遺產的了解,深化博物館的文化內涵,加強整體形象塑造,提高活動參與意識,甚至通過對講解人員工作的認同產生某種情感依賴,潛移默化的影響和改變觀眾的觀念、態度和行為。

目前學術界較為通用的博物館解說釋意,指通過歷史遺跡、文物、人工模型及文圖資料向公眾介紹關于文化和遺產的意義和相互關系的宣傳過程。從游客的使用角度看,博物館解說又可以分為三個層次:一是講解人員解說,直接影響著游客在博物館內的游覽體驗;二是采用牌示、廣播通知、博物館手冊等輔助功能,強化游客在博物館內的活動選擇;三是通過廣告媒體,包括海報、電視、廣播、報紙、商品、圖書、口傳交流等,從側面影響游客經歷。其中第一層次的講解人員講解,是博物館教育功能得以發揮的必要基礎,也是博物館管理游客的手段之一。他包括兩個方面:一是講解詞,即詳細解說陳列展覽和文物遺產的文字說明,也是講解人員開展講解工作的藍本;二是講解語言,包括口語語言和形體語言兩部分,是講解人員實現博物館教育功能的具體措施,正是本文討論的重點。

一、目前我國博物館講解語言研究的現狀

一直以來,由于講解語言自身的隱蔽性和瑣碎行和特點,地位的從屬性等原因,長期以來未能引起人們的關注。通過搜索中國期刊網,以解說類論文數量并不多,其中大多數是旅游解說論文,然后是電視專題片解說詞和解說專業課程,以博物館講解為主題的研究論文尚在少數,而且大多是2005年以后涌現的。總的看來我國的解說研究除了臺灣地區有一部分研究外,大陸相關的研究比較少,只有吳必虎、金華等較系統引發了旅游解說系統的研究,王維正等通過介紹美國國家公園的解說系統,探討了解說系統規劃和利用。這些研究大多偏向于解說詞的規劃與設計,對于講解語言理論和方法的研究基本空白,其廣度和深度上都有待進一步的探究探索。

講解語言研究基礎理論成果的缺失使國內博物館的講解工作人員的講解時表現得蒼白無力,缺乏感染力,大多機械地背誦講解詞和講解資料,突出信息源的單線性傳遞,忽略了接受者對講解信息的接受效率,更忽略了營造出一個可以影響和改變接受者價值觀念的環境氛圍。而有效的講解語言被認為不僅是具備知識輸送傳遞功能的同時,更應該具備環境教育功能,改變接受者的環境知識,影響其對環境的態度和價值觀念。如果只研究講解詞設計而忽視根據觀眾需求不斷調整講解語言,會導致講解設施未盡啟用從而降低講解有效性和游客講解滿意度,從而導致重游率和推薦率的惡性循環。鑒于國內講解語言研究正在起步階段,缺乏專門的講解規劃和著作,引入其他學科的成熟理論與方法來充實我國博物館講解語言研究體系就具有一定的價值。

二、聽眾的分類

因為受時間和容量的限制,講解員在進行講解時提供整體信息量有一定的限度。因此根據接收者的分類,選擇合適其特點的講解渠道顯得尤為重要。從解說員的角度出發,以接收者對信息源的接受主動性為標準,博物館聽眾可以分為信息搜尋者、信息受阻者和信息避讓者等三類。信息搜尋者,指全程關注解說信息和解說,主動搜尋各種信息源的聽眾;信息受阻者,指在搜索解說和信息源時受到阻礙,如解說聲音太小、分神或受阻迷路等影響解說效果的聽眾;信息避讓者,逃避解說和信息源的聽眾,由于時間、體力、語言或缺乏信息等原因,拒絕博物館解說系統的聽眾。

信息搜尋者、信息受阻者、信息避讓者之間并不是完全割裂對立,在講解過程中他們隨時處于對立統一的狀態,可以實現相互之間的轉化。在阻力不斷增大的情況下,信息搜尋者將成為信息受阻者,當受阻因素無法解除時,他們會徹底無視講解放棄本次游覽,成為信息避讓者。而在阻力不斷減少的情況下,信息避讓者會從講解中引發興趣,增加對博物館展覽陳列的關注,最終成為信息搜尋者。因此,講解員要不斷減除接受者面臨的阻力,在面對信息搜尋者時,要盡可能的準確解讀信息源,使聽眾能夠正確理解信息的真實意思。面對信息受阻者和信息避讓者時,講解員要精心挑選文字和例證,使用生動的描述和活潑的語言,營造感情的氛圍,保持和引起聽眾的興趣,其中向信息避讓者提出問題,是將其注意力引回博物館展覽陳列,成為信息搜尋者的絕佳方式。

在講解過程中,講解員可以從眼神交流、面部表情、軀體動作、語言回應和非語言回應等5個方面判斷聽眾是信息搜尋者、信息受阻者、信息避讓者中的哪一個類型。

眼神交流。判斷三種類型的聽眾最好的方法是注意他們和講解員的眼神交流次數。眼神交流的次數越多,越說明聽眾是信息搜尋者,越少則越偏向于信息避讓著。當聽眾老是看自己的手機、講解牌示等,說明他們對講解員的講解已經失去了興趣。

面部表情。判斷三類聽眾的另一個線索是觀察他們的面部表情。信息搜尋者不但會直接看著講解員,還會配合專注的面部表情。疑惑和緊皺眉頭的表情一般出現在信息避讓者面上。當聽眾的面部表情是緊繃而且毫無反應,這種表情屬于“昏迷”式聽眾,包括含頭微偏、僵硬的微笑等,雖然這些表情都表示他們感興趣,但是聽眾已經走神想著其他于講解無關的事情,完全拒絕接受講解員的解說。

軀體動作。信息搜尋者不會有過多的軀體動作,當聽眾擺弄手指,頭和腳動來動去,說明他們已經對講解失去了興趣,轉變為信息受阻者和避讓者。

非語言回應和語言回應。當講解員提高情緒,講完一段有感染力的小故事、提出問題或者是介紹完某件重點文物藏品,信息搜尋者會做出語言和非語言回應,會提問或者微笑、點頭。而信息受阻者和避讓者則互相尷尬的看,同時沉默無聲,不愿意發現自己的疑問和意見。

三、交互式講解

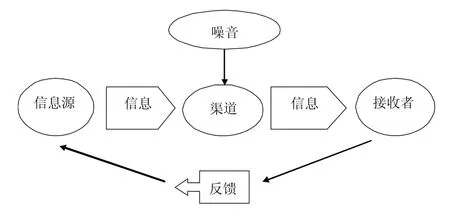

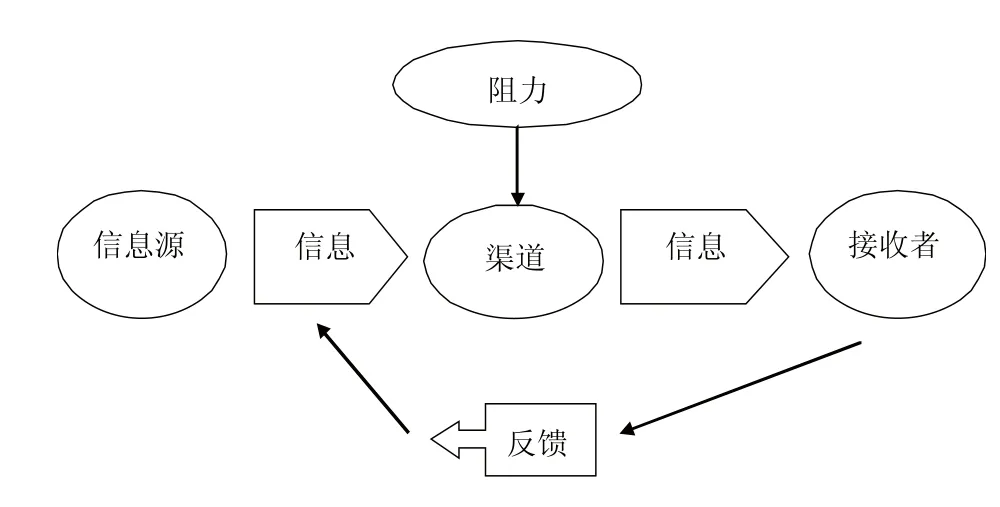

目前國內博物館的講解員在進行講解時,大多將講解詞像讀文章一樣的朗讀出來,過于重視講解中口語表達的技巧,而忽視了聽眾對講解內容的接受程度,講解員講了,但是聽眾卻并沒有聽,無法使講解發揮應有的作用。交互式講解,是植根于西方演講術而偏向專業知識傳遞的講解模式。演講術由修辭學發展而來。修辭學通常被定義為研究通過演講或寫作藝術,改變或加強他人態度、信念、價值觀或行為的科學。演講術的重點在于研究怎樣傳遞信息源的同時,根據傳播的互動屬性,由接受者的反應而及時調整傳遞內容和方式,增強傳遞效果。2300年前,亞里士多德說:“演講包括三個要求,演講者、演講主題和演講針對的對象,最后一個要素指的是聽眾,是演講的目的所在”,他把聽眾放在整個演講規劃的首位。現在,演講術常用的模型為:信息源是需要傳達的信息,信息就是演講本身,渠道是信息傳遞至接收者的方式,即視覺和聽覺。信息接收者是聽眾個人。嗓音即內部和外部的干擾因素。演講者通過渠道將信息傳遞給接收者,同時根據接收者情況和影響渠道的嗓音,形成反饋意見,隨時改變演講者自身所想傳達的信息和整個演講系統。當我們把這一模型用于交互式講解時,則為:在這一模型中,信息源,是博物館的歷史遺產和陳列展覽,這一因素是客觀存在,因為并不會因為接收者和阻力發生改變。

信息即講解員使用的講解詞和講解方式。這一因素可以根據反饋進行調整。

渠道即聽眾看見講解員和解讀他的非語言符號——目光接觸、面部表情、姿勢、手勢和服飾等。

接收者即聽眾個人。他們會根據自己的需求、經驗、態度和價值觀去解碼信息。

阻力即阻止信息通過渠道順利傳遞給接收者的障礙。包括講解員的講解技巧、天氣、嗓音、擁擠的人群等外部原因,也包括聽眾生理或心理上帶來的內部原因(如理解力不足的幼兒、身患病痛的老人、對參觀并無興趣的聽眾)。

反饋即接收者反應。不同的接收者面對不同的講解渠道將產生不同的反饋信息。這一信息是信息源接受效率的直觀體現,將指導講解員作用于講解詞和講解方式。

在這一環狀模型下,交互式講解同宣讀式講解最大不同之處在于,即使當講解員主導了所有的或大部分信息傳遞渠道,然而講解依然是交互式的。如果接收者不給予反饋,這一循環將無法成立,即講解毫無成效。為了成功地實現循環,講解員會根據聽眾的反饋信息改變自己的信息傳遞,即根據聽眾的眼神交流、面部表情、軀體動作、語言回應和非語言回應等5個方面,判斷聽眾類型,然后及時調整自己的口語語言講解和非語言講解側重點,以求盡快引回聽眾對講解的興趣,獲得交互式講解必須的反饋信息,保證講解良性循環。

四、交互式講解下的口語語言講解和非語言講解

(一)口語語言講解

人類的語言行為是人際交流中最基本、最重要的行為。要消除不同類型觀眾遇到的講解阻力,就要求講解員在進行口語語言講解時要藝術的處理聲音,做到悅耳親切。講解時的表達技巧主要是要求講解員有正確的聲音表達、音量、語速和、吐字歸音。

聲音表達。聲音表達是講解員肢體語言溝通中最重要的要素,它包括音調、語速、音量、發音、吐字、停頓和聲音的總體變化。講解員在進行聲音表達時有兩個關鍵責任,一個是使講解易于被理解,二是為了讓聽眾保持興趣,要使用多樣化的聲音。

在說話易于被理解方面,音量是聲音表達的首要目的,其要點就是使說話聲音足夠大,要使用充滿積極的、強有力的音量。吐字,指清晰的發出聲音的過程。發音指發聲的清晰度,這兩個因素都直接決定者接收者對講解員信息的理解程度。

語速指說話的速度,一般的講解速度白癡在每分鐘120-180個詞之間。講解員既然不能用太快的語速干擾聽眾聽取講解,也不能不用太慢的語速讓聽眾興味索然。在保持聽眾興趣方面,講解員要結合講解內容通過聲音的品質傳遞出高興、悲傷、慎重、嚴肅等情緒,對講解賦予情感色彩。停頓,是強調信息傳送的有效工具。

吐字歸音就是要求講解員在講解過程中做到出字講型,歸韻講位,收音講勢。

(二)非語言講解

非語言溝通指除書面或口頭語言之外的能夠對他人產生意義的溝通,包括眼神交流、手勢和面部表情等,古羅馬演說家、《論雄辯家》(De Oratore)的作者西塞羅也把非語言溝通方式稱為“肢體語言”。當講解員進行講解時,往往受到各種阻力,而情緒感染力則讓接收者突破阻力對講解引起興趣,更易于接受信息。國外研究結果,人類信息中只有7%的情緒感染力是通過語言溝通穿起來的,剩下的93%都是通過非語言溝通方式傳達,其中有38%是通過聲音的抑揚頓挫、強度或音量傳遞,有55%是通過面部表情。根據情緒感染理論,當講解員增大情緒感染力時,能夠增強聽眾對講解的整體感覺,并且更愿意積極做出情感回應,從而讓信息反饋更為清晰具體,讓整個交互講解進行的更為流暢順利。

眼神交流。在講解前與聽眾進行充分的眼神交流能夠打開溝通局面,保持聽眾的興趣并使你更加可信,同時還快速獲得聽眾對講解效果的反饋。在進行眼神交流時,講解員要與全場聽眾建立健身交流,而不是只與前排聽眾或者一兩個聽眾;視線要在聽眾群體整體前后左右掃到;不要看著聽眾頭頂,而是正式聽眾雙眼,同時眼神交流時間不要太長,讓聽眾焦慮。

手勢。手勢是一種重要的肢體語言,有助于講解員重復語言信息,加強信息傳遞;通過某種手勢代替信息,用弧形的手勢表示文物展品的形狀和制作過程;強調,用起揚起的手掌表示強調要傳達的情緒;規范,用伸開的手掌歡迎聽眾表達問題和回答問題,起到信號的作用。在使用手勢時,講解員要保持自然狀態,手勢輕松,要清晰明確,要使用與信息一致的手勢。需要特別注意的是,不同國籍文化的聽眾對手勢的要求不同,亞洲聽眾喜歡溫和不太夸張的手勢,而美洲的聽眾喜歡夸張活潑的手勢,因此講解員在接待國內聽眾不要濫用手勢,而接待國外聽眾可以適當增大手勢幅度。

在當今社會文化為民、文化惠民的思潮下,實施交互式講解是博物館貫徹“以人為本”運營方針的重要措施。本文試圖勾勒交互式講解的大致輪廓,期望以此更好的認識、規劃、建設博物館講解系統。

[1]Stewart E J,Kirby V G.The “place” of interpretation:a new approach to the evalution of interpretation[J].Tourism Management,1998.19(3):257-266.

[2]stever A B ,Susan J B.Public Speaking.機械工業出版社.2013.

[3]唐鳴鏑.景區旅游解說系統的構建.2006.

[4]中國博物館學基礎.上海古籍出版社.2009.

[5]World Touniam organization.國家公園和旅游保護區的開發[A].何光瑋、等.旅游規劃工作剛要[C].北京:旅游教育出版社.1997.