不同處理方法對魚金注射液含量影響

肖志強,任 哲,楊建剛,郭 晨

(陜西新藥技術開發中心,陜西西安 710075)

魚金注射液屬于國家中藥二類新藥,具有清熱解毒的作用,臨床上主要用于治療急性上呼吸道感染、急性支氣管炎等[1]。該注射液以魚腥草、金銀花為主藥,采用水蒸氣蒸餾法提取揮發性成分,經配制而成的純中藥靜脈用注射劑。

為了研究注射液中甲基正壬酮含量在不同前處理方法的含量變化情況,我們以乙酸乙酯為溶劑,分別采用萃取法、回流法對魚金注射液進行前處理,采用氣相色譜法[2],用鍵合交聯聚乙二醇為固定液的毛細管柱分離,氫火焰離子化檢測器檢測,對兩種方法提取出的甲基正壬酮進行定量分析[3-4]。以期為魚金注射液含量測定方法選擇提供可靠的依據。

1 實驗部分

1.1 試劑與儀器

甲基正壬酮(中國藥品生物制品檢定所,批號:120420);魚金注射液(陜西醫藥控股集團山海丹藥業有限責任公司,批號:13070060,13080067,13080068);乙酸乙酯、氯化鈉均為分析純。

GC7890A氣相色譜(包括Chemstation工作站,AgilentG4567A系列自動進樣器,FID檢測器);AG-135型電子分析天平;HH-S4型電熱恒溫水浴鍋;PB3002-S型電子分析天平;揮發油提取器及冷凝裝置。

1.2 色譜條件

色譜柱為鍵合交聯聚乙二醇為固定液的毛細管柱(60 m×250μm×0.25μm),載氣為高純度氦氣,FID檢測器,載氣流速1.2 mL/min,進樣口溫度230℃,檢測器溫度280℃,分流比為5∶1,程序升溫初始80℃,保持5 min,以5℃/min升溫速率升至220℃,保持3 min,進樣量為1μL。

1.3 供試品溶液的制備

1.3.1 魚金注射液萃取法處理 精密量取魚金注射液25 mL,置具塞試管中,加入乙酸乙酯5 mL,氯化鈉5 g,振搖3 min。分取乙酸乙酯層,再加入乙酸乙酯5 mL,振搖3 min,分取乙酸乙酯層。合并乙酸乙酯提取液轉至10 mL量瓶中,用乙酸乙酯稀釋至刻度,搖勻。

1.3.2 魚金注射液回流法處理 精密量取魚金注射液25 mL,置圓底燒瓶中,加水25 mL,連接揮發油測定器。自測定器上端加水使充滿刻度部分,再加醋酸乙酯約3 mL,連接回流冷凝管。加熱回流2 h,停止加熱,放置片刻,分取醋酸乙酯層,測定器用醋酸乙酯洗滌3次,每次2 mL,合并洗滌液,置蒸發器中60℃水浴,通氮氣蒸至近干,定量轉移至2 mL量瓶中,并加醋酸乙酯稀釋至刻度,搖勻。

1.4 標準品溶液的制備

取甲基正壬酮標準品適量,精密稱定,加乙酸乙酯制成每1 mL含甲基正壬酮41.04μg的標準品溶液。

1.5 樣品測定

按1.2節條件方法,分別吸取標準品溶液、供試品溶液1.0μL,進樣于氣相色譜儀,以外標法計算含量。

2 結果與討論

2.1 保留時間的確定

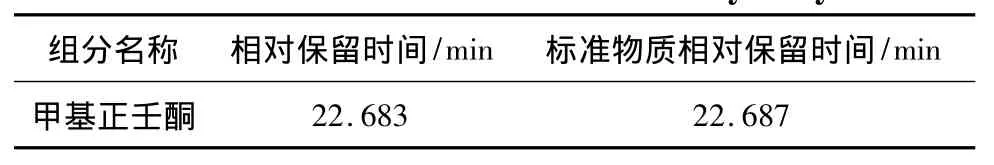

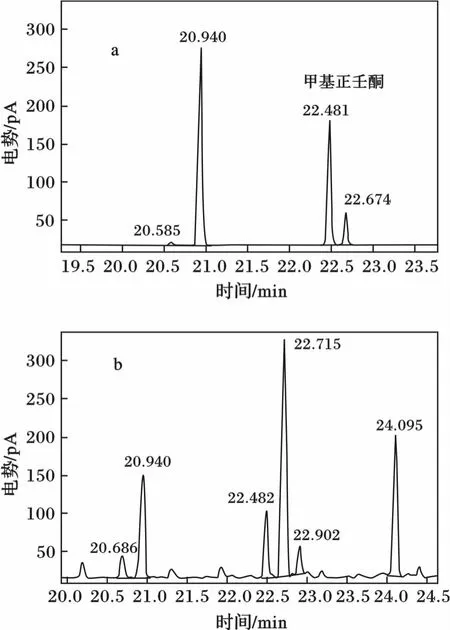

將色譜純甲基正壬酮用乙酸乙酯溶解后,按1.2節條件方法進行分析,保留時間見表1,典型色譜圖見圖1。

表1 甲基正壬酮的保留特性Table1 Retention characteristics of methylnonylketone

圖1 標樣(a)和樣品(b)的色譜圖Fig.1 Chromatogram of standard sample(a)and typical sample(b)

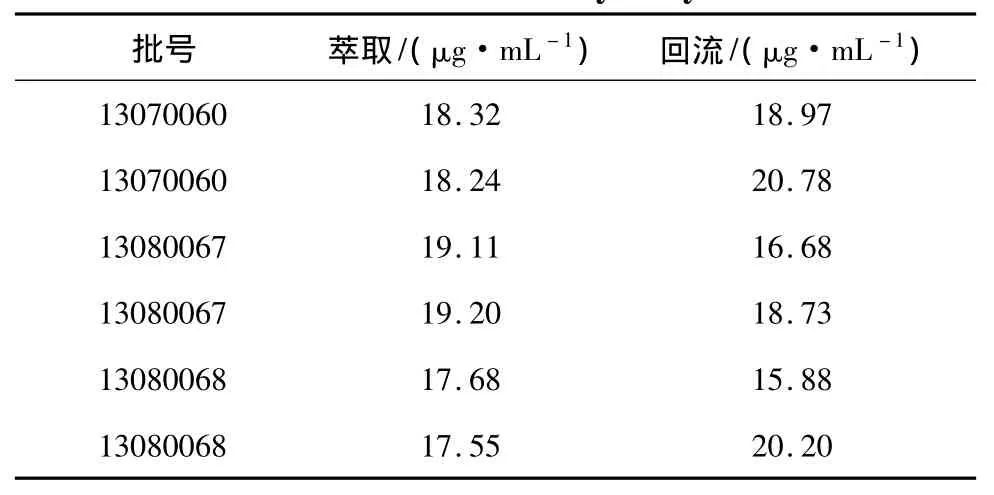

2.2 兩種方法檢測結果對比

在氣相色譜進行含量測定過程中沒有采用頂空進樣,原因是考慮到生產廠家檢測的快捷方便,和該種方法的適用性。在萃取過程中,劇烈的震搖會產生乳化現象,可采用冰箱冷藏來消除乳化現象。

表2 甲基正壬酮含量Table2 Content of methylnonylketone

由表2可知,魚金注射液在回流提取條件下,同一批次含量很不穩定,而萃取前處理條件下有效成分甲基正壬酮的含量更均一,有利于方法的建立。

3 結論

(1)回流法提取甲基正壬酮,采用揮發油測定器收集得到的甲基正壬酮,時間在3 h以上才能提取完全,在樣品處理中費時,不利于樣品的快速檢測。

(2)回流法提取甲基正壬酮在樣品溶液濃縮過程中,為保證樣品穩定不被分解,采用通氮氣的方法,這樣加大了樣品前處理的難度。

(3)回流法提取甲基正壬酮為國家批準的生產用質量標準前處理方法,通過實驗發現每一批次因受加熱溫度的影響,含量不均一,因此結合生產快速檢測的要求,我們對萃取法進行研究,發現可以作為生產用質量標準,方法精密度高,耗時短,簡便、快捷[5]。現在我們已經申請國家藥監局進行質量標準升級。

[1] 劉杰,陳海金.魚金注射液的一般藥理學研究[J].中國藥物與臨床,2009,9(3):223-224.

[2] 王永苗.氣相色譜法測定洗油中甲基萘的含量[J].應用化工,2013,42(6):1156-1158.

[3] 韓爽,張明時,周貽兵,等.氣相色譜法測定魚腥草干品中甲基正壬酮的含量[J].安徽農業科學,2010,38(28):15606-15607.

[4] 寧娜,韓建軍.魚腥草活性成分提取工藝研究進展[J].黑龍江醫藥,2013,26(4):617-619.

[5] 田鋒賢.對魚金注射液質量標準的商榷[J].陜西中醫學院學報,2006,29(4):67-68.