香港專上學院紅磡校區/理工大學社區學院

建筑師:王維仁建筑研究室,建筑設計及研究有限公司,AGC

地點:香港九龍紅勘

業主:香港理工大學

建筑面積:26000m2

完成時間:2009年

攝影:王維仁建筑研究室

Architect:WangWeijenArchitecture,AD+RGArchitectureDesignandResearchGroupLtd.,AGC

Location:HungHom,HongKong

Client:TheHongKongPolytechnicUniversity

FloorArea:26000m2

Completion:2009

Photographs:CourtesyofWangWeijenArchitecture

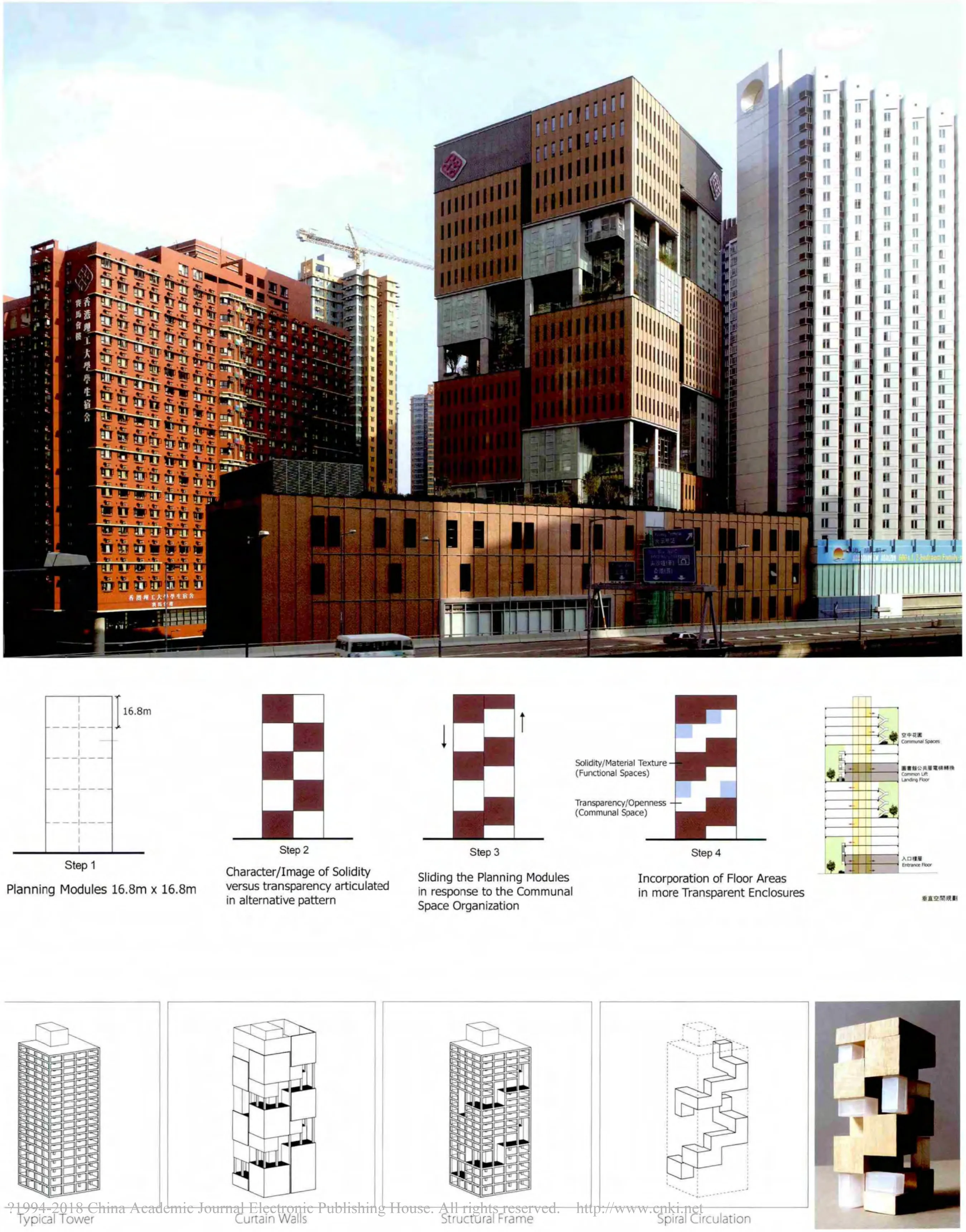

這棟位于廣九鐵路紅磡車站附近的高層校園建筑,是理工大學香港專上學院的新校區。設計主要是希望突破香港典型“裙樓加塔樓”兩段式的制式化建筑模式,企圖將傳統高層建筑“以電梯核為主導”的設計模式,轉化成為“以垂直向的步行經驗為主導”的設計,以期能在高層建筑的形態學上達到一種創新。設計除了將裙樓策略性的轉化成幾個逐漸上升的臺階廣場之外;更將塔樓的量體劃分成模塊化的量體單元,與序列的空中花園交錯安排,成為校園一系列垂直的公共空間。

剖面的空中四合院

這棟十九層高的教學樓,同時是建筑師延續臺中光隆小學、香港嶺南大學小區學院,四川北川中學設計方案等一系列對高密度、迭加式交錯的多層四合院設計之后,探討另一種以“剖面合院“為基本空間形式的探索嘗試。四合院作為漢民居的基本空間形態,在當今高密度多層甚至高層的都市環境,只能成為少數條件優越的一層或者二層建筑的空間形式。如何讓四合院的空間主題轉化變形,成為在多層和高層的條件下可以繼續演化的公共空間,提供長時間在高層生活學習工作的都市人,一種系統化的戶外空間和生態環境,自然通風和采光,是這一系列嘗試的主要目的。

步步高升:垂直聯通的校園步道

不同于一般以電梯為中心將教室圍繞排列的高層校園的配置,這個設計希望在高層的樓面創造出一序列的綠色戶外空間。然后設計同時以這些空中花園作為動線空間,安排戶外的樓梯或電扶梯的垂直步行系統,將人流逐漸引導而上。四個四層高的立方虛體空間由下而上的往高空旋轉安排;與四層高、占四分之一樓面的立方實體模塊空間策略性的交錯。學生沿著每個模塊的花園平臺上面的電扶梯步行而上,每兩層可以連接到下一個模塊的花園平臺,一路循環上升。

少乘電梯,走路上下

在這個理念下,圖書館被策略性的安排在塔樓的中間層,除了可以作為校園學習的核心空間,也提供學生在地面和裙樓層之外,有一個新的高程點。這個位于高樓中間新的高程成為使用者新的空間參考坐標,成為在高層上課的學生走樓梯上下最近的公共空間樓層,因而重新分配教室空間上上下下的人流,減少電梯的人流負荷。為了鼓勵人流利用空中花園的樓梯或電扶梯上下,電梯刻意的安排每兩層只停一站,并以九層和十層的圖書館作為高層和低層電梯的轉換點。

多元化的校門:逐步上升的裙樓

建筑裙樓共五層,除了地面的停車和卸貨服務,設計以一序列逐漸升高的廣場,將人流帶上二層的演講廳平臺,以及三層的體育館平臺,然后一路帶到五層屋頂的學生咖啡廳和花園。學生上課的人流可以一路沿著平臺步行而上,或有機性的從不同層的平臺進入大廳和電梯間。對于勢必采用高層模式校園的香港而言,這個設計避免了大量學生在上下課的時候擠在大多數的首層大堂等電梯的瓶頸,鼓勵引導學生由不同的樓層平臺進入校園建筑,也增加了學生對平臺戶外空間的使用機會。

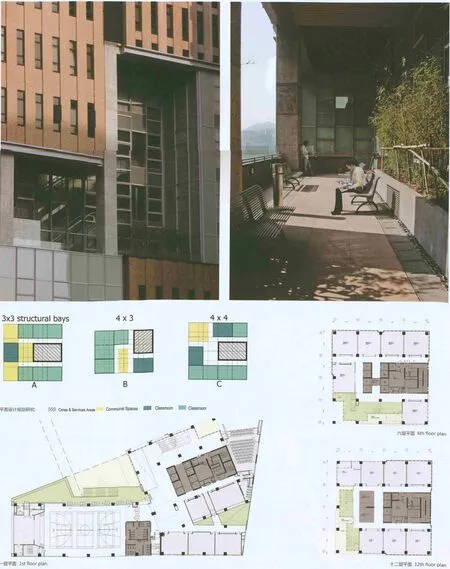

香港/珠三角合作:預鑄混凝土與彈性模塊設計

建筑平面以九米的教室寬為設計模數,采用四乘三的十二宮格配置;建筑立面配合四層高的空中花園量體,以每四層十六米為一個設計模塊。經過多次模擬后的模塊化平面,不但提供合理的教室開窗模數和自然采光量,也提供了日后彈性變更教室大小和使用的基礎,更提供立面設計清楚的構造邏輯。高度模具化的立面設計,不但在外形上表現了內部的空間關系,更使在東莞制造的立面預鑄混凝土板成為有效的建構方式。預鑄混凝土的梁和柱交錯的接合,更幫助了水電空調管線方便的由走道天花進出教室,提供未來維修和改變的彈性。

綠色而公共的高層建筑

整個設計的主旨在克服高層建筑的人流對電梯核和室內大堂的依賴,減少室內空調耗能,促進走廊的自然通風采光,和改變高層建筑與大自然的關系。這個設計開啟的意義和可能性不但是針對高層校園,更是針對我們日益依賴的高層都市環境,對人類日益重要的綠色的建筑理念,以及對中國城市發展日益關鍵的公民公共空間。

(文字:王維仁)

As part of a series of design exploration by the architect on re-inventing the courtyard typology for high-density urban context, the architecture of this 20 stories-high urban campus seeks for innovative ways to develop podium and tower typology. While the tower design explores alternative approaches to typical lift-dominated model of vertical buildings, the podium is also articulated into levels of terraces cascading along the main pedestrian path.

With four strategic voids created vertically and each became activity centres for four-levels of classrooms, the design organizes the program into several fourstoried cubical massing as planning module. Through offsetting these cubical modules, a series of inter-connected greenery sky gardens are developed into an alternative pedestrian system all the way up as semi-outdoor campus spaces.

To minimize the use of mechanical lifts, the library is arranged at the mid-point of the tower as the new datum centre for redistributing the movement patterns. The fa?ade articulation of the tower also re f ects the pattern of the four-level module and solid-void rhythm.