中型水電站豎井塌方處理方案比選

郝春游 張 淼 皮 漫

(中國水電顧問集團西北勘測設計研究院 陜西 西安 710065)

1 隧洞概況

某中型工程水電站引水發電隧洞總長11.12km,洞徑8 m,由岸塔式進水口、壓力引水隧洞、調壓室、壓力管道組成。豎井位于調壓井下游側,樁號PS0+240~PS0+351,包括:上彎段,長37.7 m;豎直段,長35.7 m;下彎段,長37.7 m;總長111.1 m。

2 豎井塌方情況

隧洞于2010年6月開始開挖施工,于2013年2月全線貫通。豎井下彎段在隧洞貫通后頂拱一直不穩定,出現多次比較嚴重塌方,并且小的掉塊也時常發生。主要塌方如下:

(1)2013年3月11日第一次塌方,掉落石渣約900m3,隨后偶爾發生掉塊。

(2)雨季來臨后,于2013年6月30日此部位第二次塌方,掉落石渣約2500m3。

(3)013年9月26日第三次塌方,掉落石渣約300m3,下彎段施工腳手架被砸垮變形。側壁掉塊現象仍時有發生,豎井施工停止。

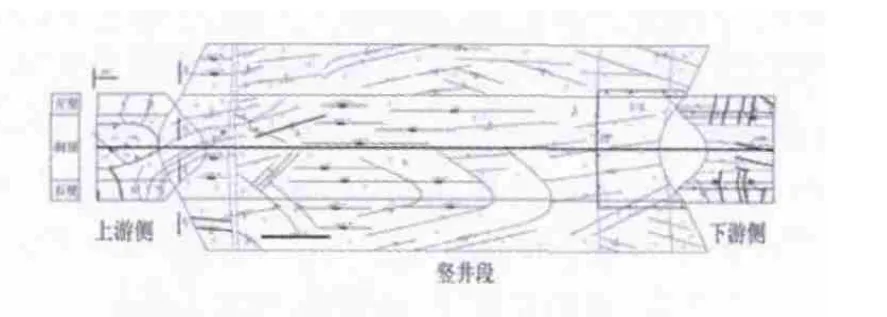

3 豎井地質介紹

豎井部位圍巖以I V類為主,以砂巖、泥質粉砂巖和泥巖的水平互層分布,砂巖最小層厚10cm,泥巖最小層厚1cm,層厚不均勻,且變化較大,裂隙發育,裂面普遍夾有泥質。局部伴有地下水滲漏,圍巖總體穩定性較差,局部屬不穩定圍巖,下彎段之后的下平段洞室再開挖時頂拱及邊墻不時發生小塌方或掉塊現象。豎井部位的地質描述見圖1。

4 塌方處理方案

每次塌方后,都制定了詳細的方案,但因工人撤場,現場人員不足等原因,未能及時實施。為防止下彎段塌方繼續向下游下平段延伸,僅在下彎段之后襯砌一倉6 m長下平段,樁號:PS0+357~PS0+363段。等到第三次塌方基本穩定后,于2013年10月6日,施工方組織人員從上彎段處搭設平臺,人員通過吊籃靠近塌腔部位,錄取視頻資料及目測塌方范圍。從現場初步了解到:下彎段頂部空腔體寬12.5 m,長約17 m,從下彎段洞軸線到塔腔頂部高約于23.5 m,估計塌方3686m3。根據現場詳細情況,制定了三套方案。

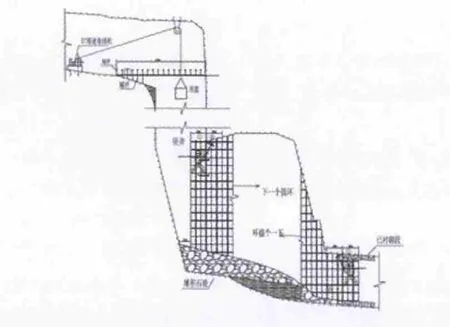

4.1 噴錨支護方案

考慮到工期緊,為加快施工進度,提出了噴錨支護方案。具體步驟如下:

(1)分別從豎井正下方及下平段搭設滿堂架,對塌腔部位逐步進行噴錨支護。

(2)清理底部石渣,開始從下彎段及上彎段同時澆筑襯砌混凝土。

(3)襯砌后,對空腔進行回填混凝土。

圖1 豎井段地質描述平面圖

圖2 豎井下彎段塌方噴錨支護示意圖

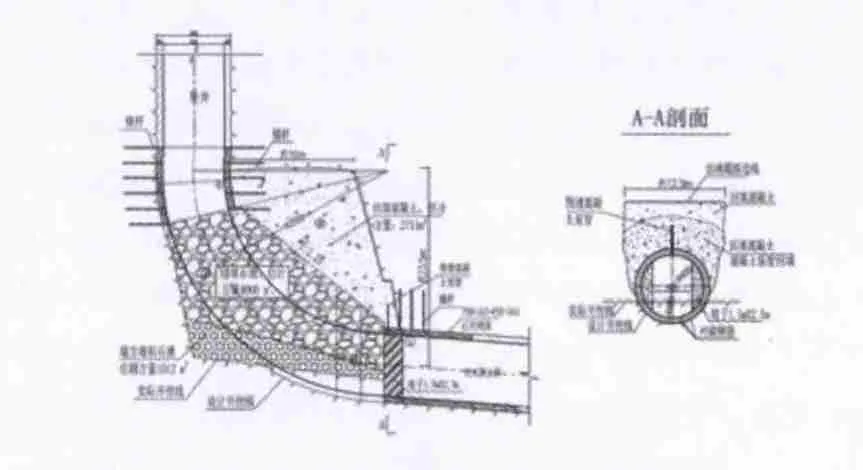

圖3 豎井下彎段塌方填混合料示意圖

(4)最后進行灌漿等工序施工,見圖2。

4.2 填混凝土方案

出于安全考慮,采取保守施工,提出填混凝土方案,以便安全施工,詳細步驟如下:

(1)下彎段末端進行封堵。

(2)從上彎段開始回填常態混凝土,填至塌腔頂部停止,方量約7040m3。

(3)從底部下彎段開始開挖、支護、襯砌等工序施工。

(4)豎井段其他部位襯砌等工序施工。

(5)最后進行灌漿等工序施工。

4.3 填混合料方案

考慮到費用因素,采取經濟實用型方案,提出了填混合料方案。詳細步驟如下:

(1)下平段在已襯砌混凝土基礎上往豎井側再澆筑一倉,保證深入塌方內部至少2 m,并預埋混凝土泵管。

(2)當回填石渣接近頂拱高度時,從預埋管回填混凝土,確保以后頂部回填混凝土坐落在堅硬的混凝土基礎上。

(3)從上彎段往塌方底部拋石渣和砂,距塌方頂部5 m停止,石渣方量約4000m3。

(4)回填塌腔部位混凝土,方量約2713m3。

(5)在回填石渣頂部澆筑兩倉全斷面混凝土(每倉洞軸線長4.5 m),澆筑前用錨桿把回填體與此部位混凝土連接起來。

(6)從下彎段出渣,一循環3 m,然后進行襯砌,兩循環后可一次性清理底部石渣,出渣過程豎井豎直段同時襯砌施工。

(7)最后進行灌漿等工序施工,見圖3。

5 方案比較

針對以上三種方案,從不同角度進行分析比較,從而選擇最佳方案進行施工。

5.1 可行性分析

若采取噴錨支護方案,優點在于可加快施工進度,但是施工人員必須在塌腔部位下方進行腳手架搭設、噴錨支護等工作,施工安全風險比較大;若采用填混合料方案,在下平段澆筑一倉混凝土過程,因襯砌需要深入下彎段2 m,施工人員在這個范圍施工存在風險;若采用填混凝土方案,所有工序均不需要在塌腔部位下方施工,相比而言最安全。

考慮到噴錨支護方案安全風險較大,故不采用該方案進行對比;填混合料方案雖存在一定風險,但若做好安全措施,風險可以控制,因此將從其他方面再分析比較填混凝土方案和填混合料方案。

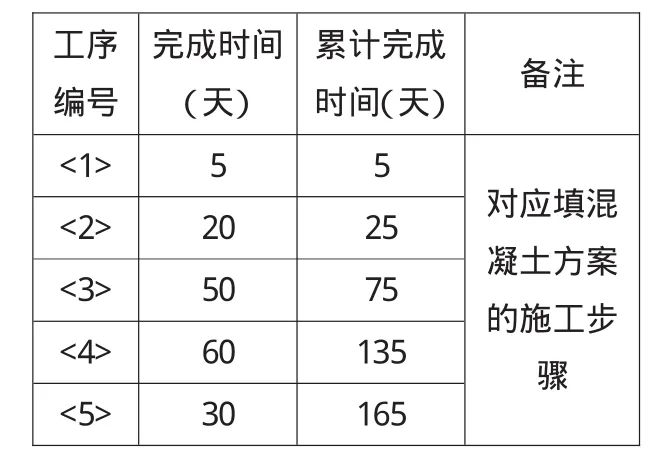

5.2 工期上分析

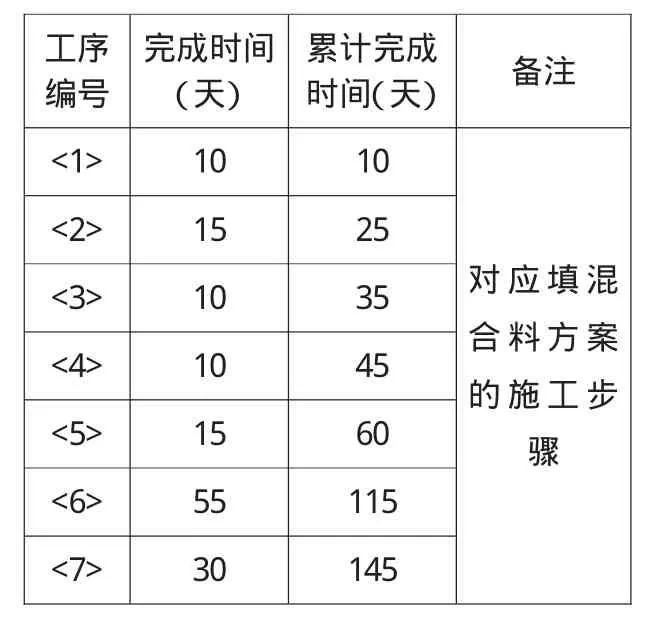

根據施工單位的現有人員、設備等因素,對填混凝土方案和填混合料方案各工序使用時間進行分析,見表1、表2。

表1 填混凝土方案工序時間表

表2 填混合料方案工序時間表

通過表1、表2的分析可知采用填混合料方案完工需要145天,采用填混凝土方案完工需要165天,因此采用填混合料方案比采用填混凝土方案更節約時間。

5.3 造價上分析

若采用填混合料方案,重新開挖后大部分料可重復利用,造價相對較低;而若采用填混凝土方案,不但方量比較大,且因國外工程的混凝土單價比較高,相應的費用比較大,重新開挖后又不能回收利用,因此填混合料方案比填混凝土方案更經濟。

6 穩定分析

采用填混合料方案存在一個重要問題,即在回填料開挖過程,底部2 m長的混凝土能否承擔空腔回填體的重量,也即是說空腔回填混凝土的穩定是否滿足要求,是此方案的關鍵所在,因此需要通過計算進行深入分析。

6.1 受力分析

從圖3填混合料方案可知,空腔回填體(2713m3)主要依靠下部襯砌2 m長的混凝土承重,上部左側依靠9 m長襯砌拱圈支撐。

6.2 荷載計算

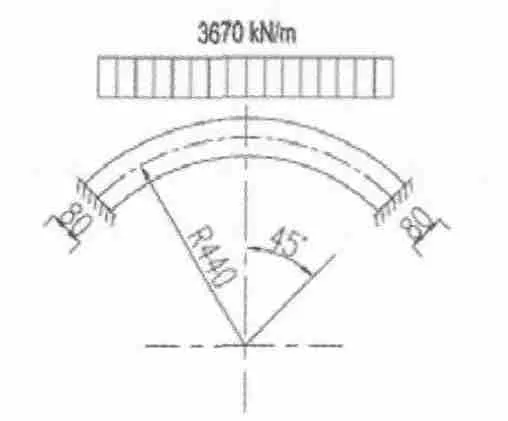

因底部混凝土僅澆筑上半圓部分部分,所以可簡化成180°拱,承受回填混體的全部荷載。由隧洞襯砌體型可知:拱的厚度為0.8 m;拱半徑為4.4 m;沿洞軸線拱長為2 m。計算簡圖見圖4。

圖4 隧洞襯砌拱圈計算簡圖

6.2.1 荷載計算

(1)空腔回填體自重

T=2713×24=65112kN。

(2)180°拱線荷載

F=T/2 L=65112/(2×8.8)=3670kN/m。

其中,L為拱水平投影長度,L=2×4.4=8.8 m。

6.2.2 穩定計算

簡化后的模型可根據《理正巖土計算5.1版》軟件進行穩定分析。

(1)通過軟件初步計算發現,拱腳抗剪不滿足要求,因此對拱加柱子,從而縮短拱長度及計算角度。

(2)第二次計算可知,各部位抗剪均滿足要求,其他項也均符合要求。

6.2.3 結果分析

通過計算結果可知:在底部開挖過程,底部2 m長的半圓形混凝土完全可支撐住塌腔部位回填的混凝土,因上部拱圈也承受部分荷載,模型計算偏安全考慮,所以回填混合料方案穩定可靠。

7 結論

該水電站在豎井施工過程遇到很多困難,圍巖差、施工安全風險大、進度緩慢,嚴重制約發電目標,特別是豎井下彎段數次塌方后,針對塌方的處理,選取既要滿足安全要求又要加快施工進度、提高塌方處理效率的方案對整個工程影響比較重大,因此本文結合現場實際情況,通過分析對比認為,填混合料方案優于其他方案,能滿足安全、經濟、高效等方面的施工要求,具有可行性,是最佳的施工方案。